地金・宝石商– category –

-

ゴールデンジュビリーダイヤモンド:世界最大のカットダイヤモンド

黄金色の輝きを放つ祝祭の宝石、ゴールデンジュビリーダイヤモンドは、1985年、南アフリカ共和国のプレミア鉱山で産声を上げました。このプレミア鉱山は、まさに宝石の宝庫と言えるでしょう。20世紀を通して、世界最大級のダイヤモンド原石であるカリナンを始め、ハリウッド女優エリザベス・テイラーが所有したことで有名なテイラーバートン、そして南アフリカ共和国建国100周年を記念して名付けられたセンテナリーダイヤモンドなど、数々の歴史に名を残す著名なダイヤモンドを世に送り出してきました。この輝かしい系譜に名を連ねるゴールデンジュビリーダイヤモンドは、褐色のダイヤモンドです。 -

金張り(ゴールドフィルド)の魅力

金張りとは、真鍮などの素材の表面に金の層を圧着させた加工のことを指します。金メッキとよく似ていますが、金張りは金の層の厚さが金メッキよりもはるかに厚く、金の含有量が多いことが大きな違いです。具体的には、製品全体の重さの5%以上が金でなければ金張りとは認められません。また、金の純度も10金以上に定められています。 -

魅惑の宝石カット:マーキス

宝石の輝きを最大限に引き出す技法、それが宝石カットです。数あるカットの中でも、優美な曲線を描くマーキスカットは、ひときわ目を引く存在です。船底、あるいはラグビーボールにも似たその独特の形は、18世紀のフランスで生まれました。当時の王、ルイ15世の時代、宮廷で絶大な権力を誇ったのがポンパドール夫人です。類まれな美貌と洗練された感覚を持つ彼女は、王の寵愛を一身に受け、様々な流行を生み出しました。 -

金箔の魅力:豪華さと輝きの秘密

金箔とは、金を極めて薄く延ばして作られた装飾用の材料です。金そのものを用いているため、独特の輝きと豪華な印象を与えます。金箔は、金塊を叩いて薄く延ばす、または金と他の金属を混ぜたものを薄く延ばすことで作られます。純金に近いほど価値が高く、輝きも増します。金箔の厚さは、わずか0.1マイクロメートルほどと非常に薄く、例えるなら、髪の毛の太さの1万分の1程度です。この薄さこそが、金箔特有の輝きを生み出す秘密です。 -

ダイヤモンドの重さを知る:ポイント徹底解説

宝石のきらめき、特にダイヤモンドの輝きは、多くの人を魅了します。その価値を測る上で、大きさや色、透明度など様々な要素がありますが、重さも重要な要素の一つです。ダイヤモンドの重さといえば「カラット」がよく知られていますが、さらに細かい単位として「ポイント」が存在します。 -

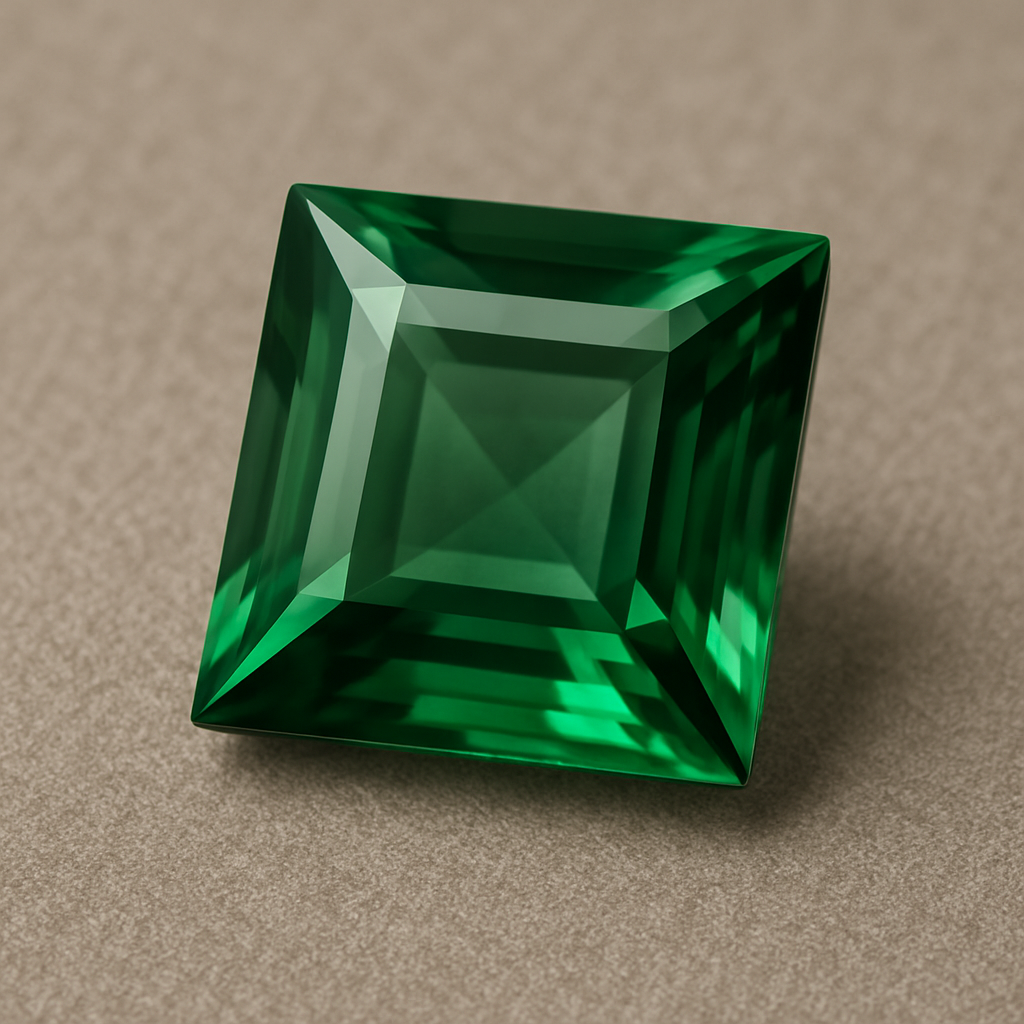

正方形カットの魅力:輝きの幾何学

正方形に整えられた宝石の輝きは、見る者を魅了します。その美しく整った形を作るのが、正方形カットです。名前の通り、宝石を正方形に研磨する技法で、古くから受け継がれてきました。 -

宝石鑑別書:価値と信頼の証

宝石を買うとき、その石が本当にその宝石であるか、また品質はどうなのかを証明する大切な書類が鑑別書です。これは宝石の価値を保証する重要なもので、安心して取引をするためにはなくてはならないものと言えます。特に高価な宝石の場合は、鑑別書があるかないかで買うか買わないかを決めると言っても過言ではなく、さらに将来売るときにも、その価値を証明する大切な役割を果たします。 -

ネックレスの留め具:スプリングリング

首飾りを身に着ける際に、留め具は欠かせない大切な部品です。留め具があるおかげで、首飾りを簡単に着けたり外したりすることができます。また、首飾りが不意に外れてしまうのを防ぐ役割も担っています。 -

宝石学の世界を探求

宝石学とは、宝石を科学的に探求する学問です。宝石がどのようにして生まれるのか、どのような成分でできているのか、どのような性質を持っているのか、そしてどのように美しいのか、といった様々な側面から宝石を調べます。 -

コンビ物:二種の輝き

異なる素材を組み合わせる技法は、古くから宝飾品作りに用いられてきました。金属同士を組み合わせるコンビ技法はその代表例であり、近年ますます人気が高まっています。特に、落ち着いた白い光沢で硬く傷つきにくい白金と、華やかな黄金色の輝きを持ち、加工しやすい黄金の組み合わせは定番と言えるでしょう。 -

宝石の権威、GIAについて

アメリカ宝石学会。これがGIAの正式名称です。宝石鑑定の世界で知らない人はいない、まさに宝石の権威と言えるでしょう。1931年に設立されたこの学会は、営利を目的としない団体として、宝石、とりわけダイヤモンドの鑑定や評価において、世界をリードする存在となっています。 -

白い輝き:ホワイトゴールドの魅力

白い黄金と呼ばれるホワイトゴールドは、その名の通り、白く輝く金色です。黄金と名付けられていますが、実は純金とは少し違います。名前がよく似たプラチナとは全く別の金属です。プラチナは単体で存在する貴金属ですが、ホワイトゴールドは、金に他の金属を混ぜ合わせて作られた合金です。 -

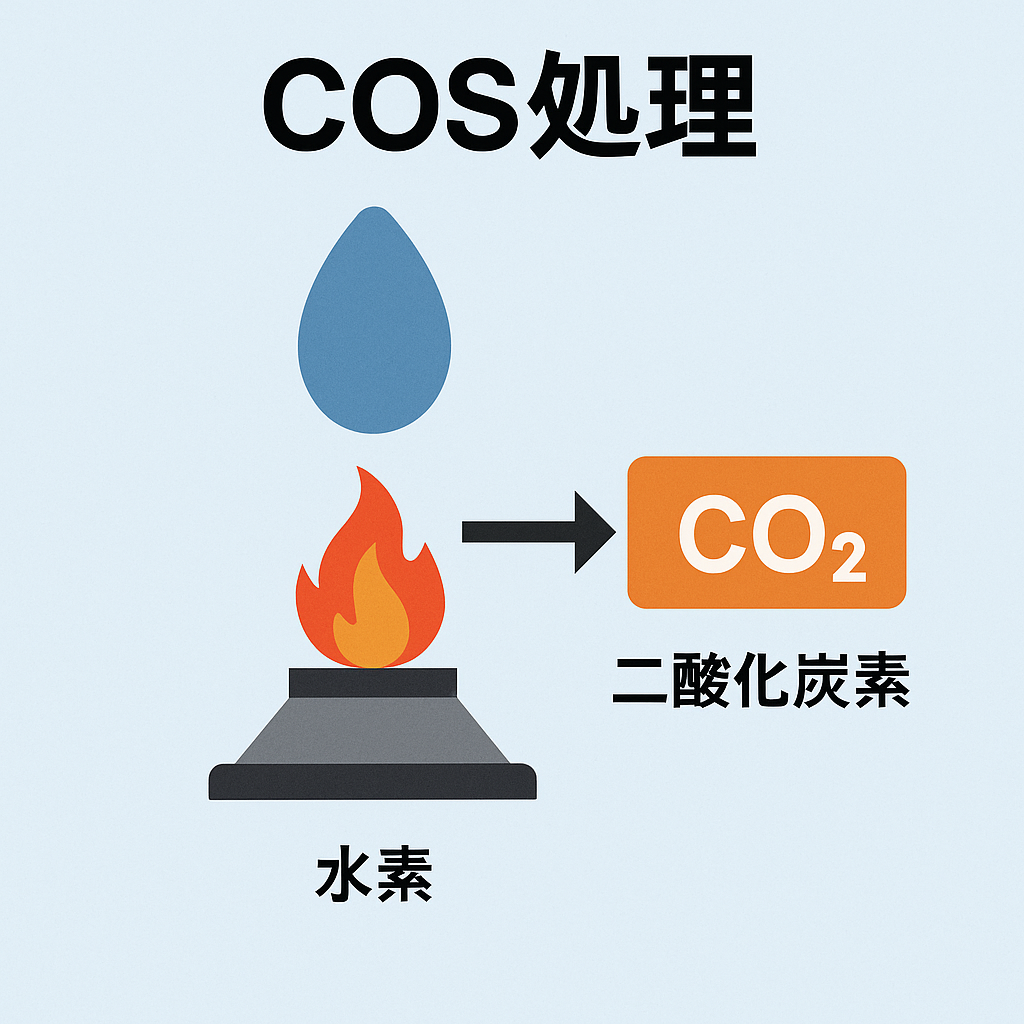

宝石の輝きを深めるコス処理

宝石の見た目をより良くするための方法の一つに、コス処理というものがあります。これは、コス社という会社が開発した特別な技術です。宝石、特にダイヤモンドによく用いられます。ダイヤモンドの中には、小さな傷や曇りがあるものがあります。これらの欠点が目立たないようにするのが、コス処理の目的です。 -

フレンチカットの魅力:輝きの歴史と多様性

宝石の輝きを引き出す技法の一つに、フランス生まれのカットがあります。これは、フランスで生まれた幾何学模様にヒントを得て考え出されたと言われています。ルネサンス時代、16世紀ごろのフランスでは、左右対称で規則正しい模様が流行していました。この流行が、宝石のカットにも影響を与えたのです。平面に幾何学模様を施すことで、光を反射させて美しく輝かせる技法が編み出されました。これがフランスカットの始まりです。 -

雫型宝石の魅力:ペアシェイプカットの世界

雫型は、洋梨型や涙型とも呼ばれる、独特の形をした宝石の加工方法のひとつです。その名の通り、みずみずしい果物の洋梨を思わせる、上から下へとふっくらと流れるような曲線が特徴です。まるで今にも滴り落ちそうな雫の瞬間を切り取ったような、はかなげで優美な印象を与えます。 -

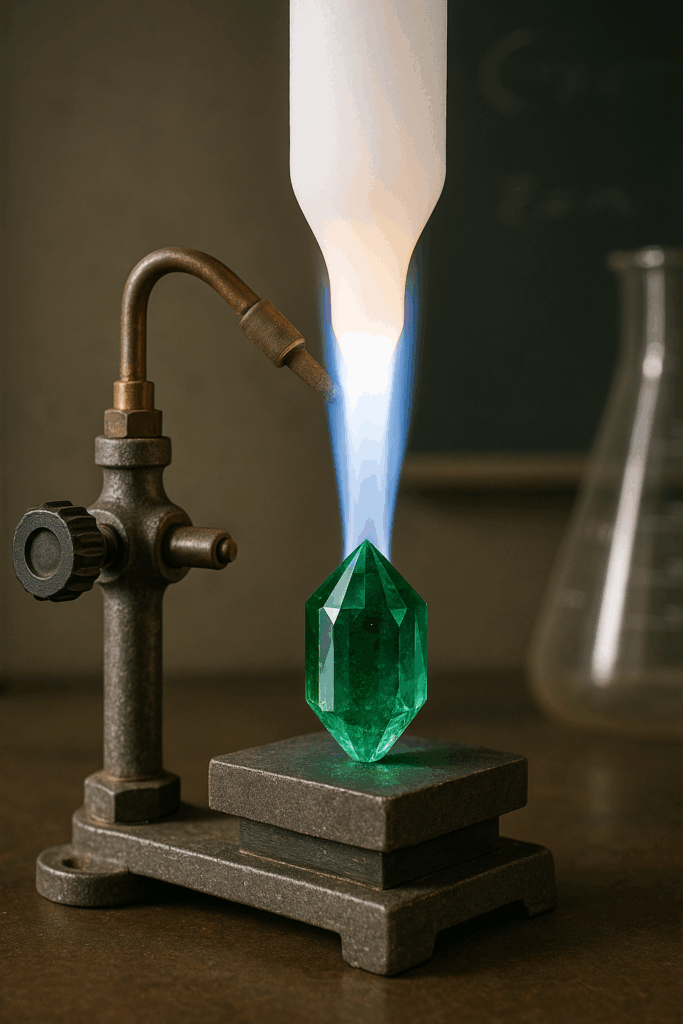

ベルヌイ法:炎が生み出す宝石

ベルヌイ法は、宝石を人の手で作り出す方法の一つで、1902年にフランスの科学者、オーギュスト・ベルヌイによって考え出されました。その名の通り、ベルヌイ氏から名付けられたこの方法は、炎の力を使って宝石の材料を溶かし、結晶を大きくしていく方法です。 -

輝きを最大限に引き出す宝石の留め方:立爪

宝石を留める爪とは、貴金属でできた小さな鉤爪のようなもので、宝石をしっかりと固定する役割を担っています。これは、指輪やネックレス、イヤリングなど、様々な宝飾品に使われている留め方の一つです。宝石を固定するだけでなく、光を取り込み、宝石の輝きを最大限に引き出すという重要な役割も担っています。 -

宝石の輝きをさらに増す、コーテッドストーンの世界

宝石に薄膜を施し、その色合いや輝きを向上させる技術によって生まれた石のことを、宝石被覆石といいます。これは、宝石が本来持つ美しさを際立たせ、より魅力的に見せるための方法です。宝石の潜在的な美しさを最大限に引き出す、まさに工夫の賜物と言えるでしょう。 -

ベリリウム拡散加熱処理とは?

きらきらと輝く宝石。その美しい姿は、昔から多くの人々を魅了してきました。地球が生み出した不思議な力で、長い時間をかけて作られた宝石の一つ一つには、それぞれ違った歴史や物語が秘められています。しかし近年、科学技術が進歩するにつれて、宝石の加工技術も大きく変化しました。中でも特に注目されているのが「ベリリウム拡散加熱処理」と呼ばれる方法です。この処理方法は、宝石の色を変える画期的な技術ですが、それと同時に、本物かどうかを見分けることが難しくなっているという問題も抱えています。それでは、このベリリウム拡散加熱処理とは一体どのようなものなのでしょうか。 -

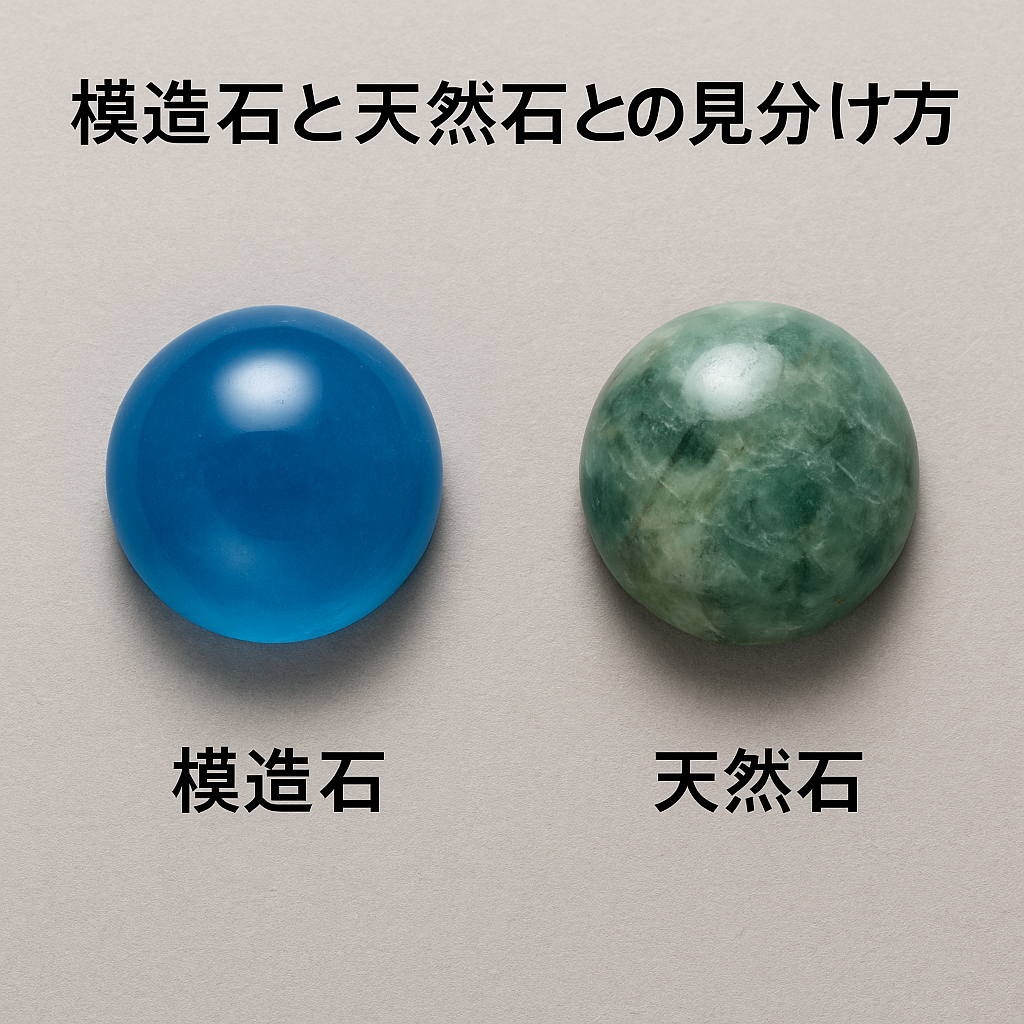

模造石:天然石との見分け方

模造石とは、天然の石に似せて人工的に作られた石のことです。天然石のように見えますが、材質は全く異なり、ガラスやプラスチック、樹脂、焼き物など様々なものが使われています。これらの物質は、天然石に見られる複雑な結晶構造や化学組成を持っていません。そのため、人の手で色や模様を付け、天然石のように見せかけているのです。 -

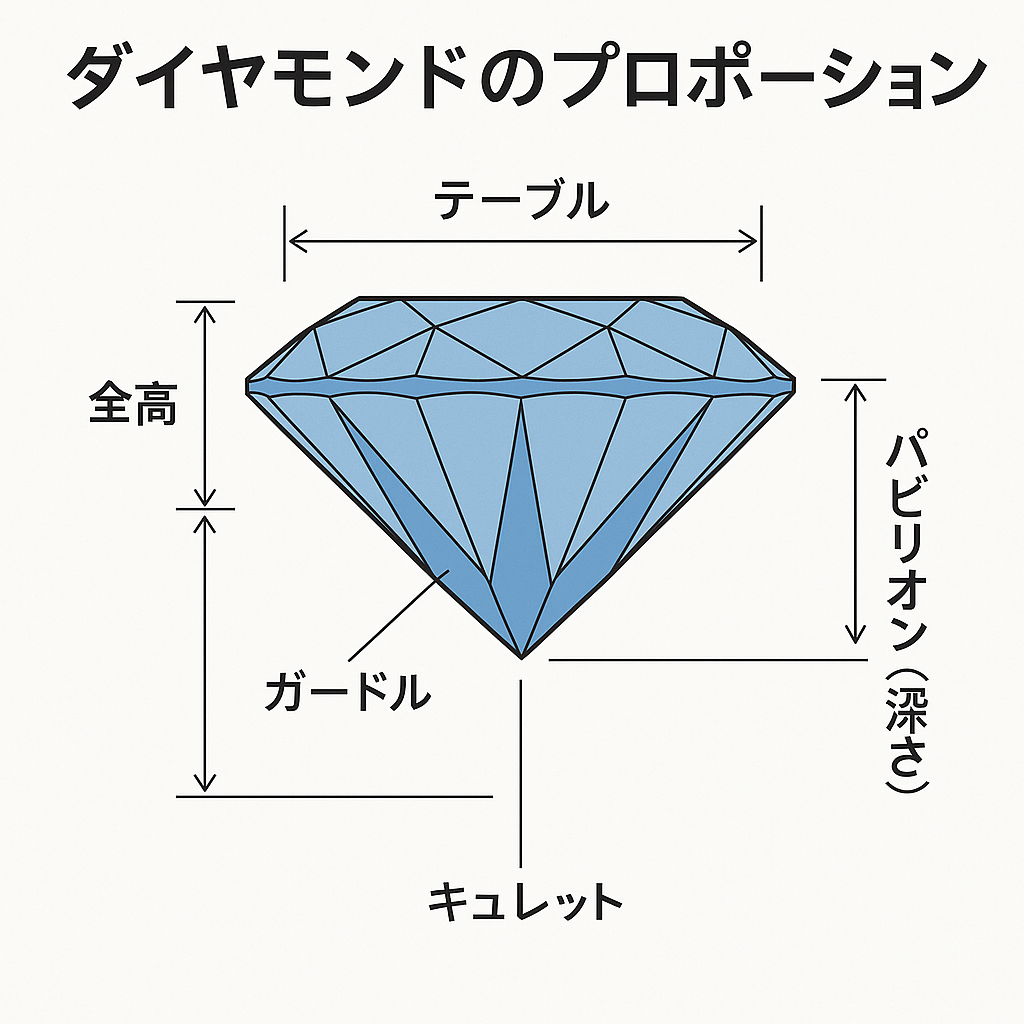

輝きの鍵、ダイヤモンドのプロポーション

宝石の輝きは、様々な要素が複雑に絡み合って生まれますが、中でも「プロポーション」は決定的な役割を担っています。宝石のカットにおけるプロポーションとは、各部分の寸法の比率を指します。具体的には、宝石の深さやガードルの厚さ、テーブル面(上面)の直径、そして様々な面の角度などが含まれます。これらの要素が緻密に計算され、理想的なバランスで組み合わさることで、光が宝石内部で最大限に反射・屈折し、まばゆいばかりの輝きが生まれます。 -

天然石の価値を見極める:面キズの重要性

石の表面には、実に様々な傷が存在します。これらの傷は、石の美しさや耐久性に影響を与えるだけでなく、その石が歩んできた歴史を物語る証でもあります。大きく分けて、『割れ目に沿って内部に空洞が生じたもの』と『表面に現れた微細なひび割れ』の二種類があります。前者は『フラクチュア』と呼ばれ、石の内部に空間が生まれている状態を指します。これは肉眼でも確認できるほどの大きさになることもあり、まるで石の中に小さな洞窟ができたかのようです。 -

石留め技法:埋め込み留め

埋め込み留めは、宝石を金属枠の中に沈み込ませるようにして固定する技法です。まるで宝石が金属に吸い込まれて一体化したように見えることから、別名「沈み込み留め」とも呼ばれています。この留め方は、宝石のガードルと呼ばれる、クラウン(宝石の上部)とパビリオン(宝石の下部)の境界部分よりも上の部分を、あらかじめ用意された金属の穴の中にぴったりと収めることで実現されます。 -

宝石鑑定と北光線:理想の光を探る

宝石の鑑定において、光は非常に重要な役割を担っています。人工の光には特定の色を強くしたり、弱くしたりする性質があるため、宝石が本来持っている色を正しく評価することが難しくなります。電灯の種類によっても色の見え方が変わるため、正確な判断を下すことができません。一方、北からの光は拡散光と呼ばれ、特定の色を強調することなく、自然でバランスの取れた光を供給します。これは、太陽光が北側の空から間接的に届く光であるため、特定の色味が強調されることなく、柔らかく均一な光となるからです。