「さ」– tag –

-

ザンビア・エメラルド:青み帯びる緑の輝き

アフリカ大陸南部の内陸に位置するザンビアは、銅の産地として広く知られていますが、実はきらびやかな緑色の宝石、エメラルドの産地としても世界的に名を馳せています。ザンビアのエメラルドは、その鮮やかな緑色と透明度の高さ、そして独特の輝きから、世界中の宝石愛好家を魅了し、高い評価を得ています。 -

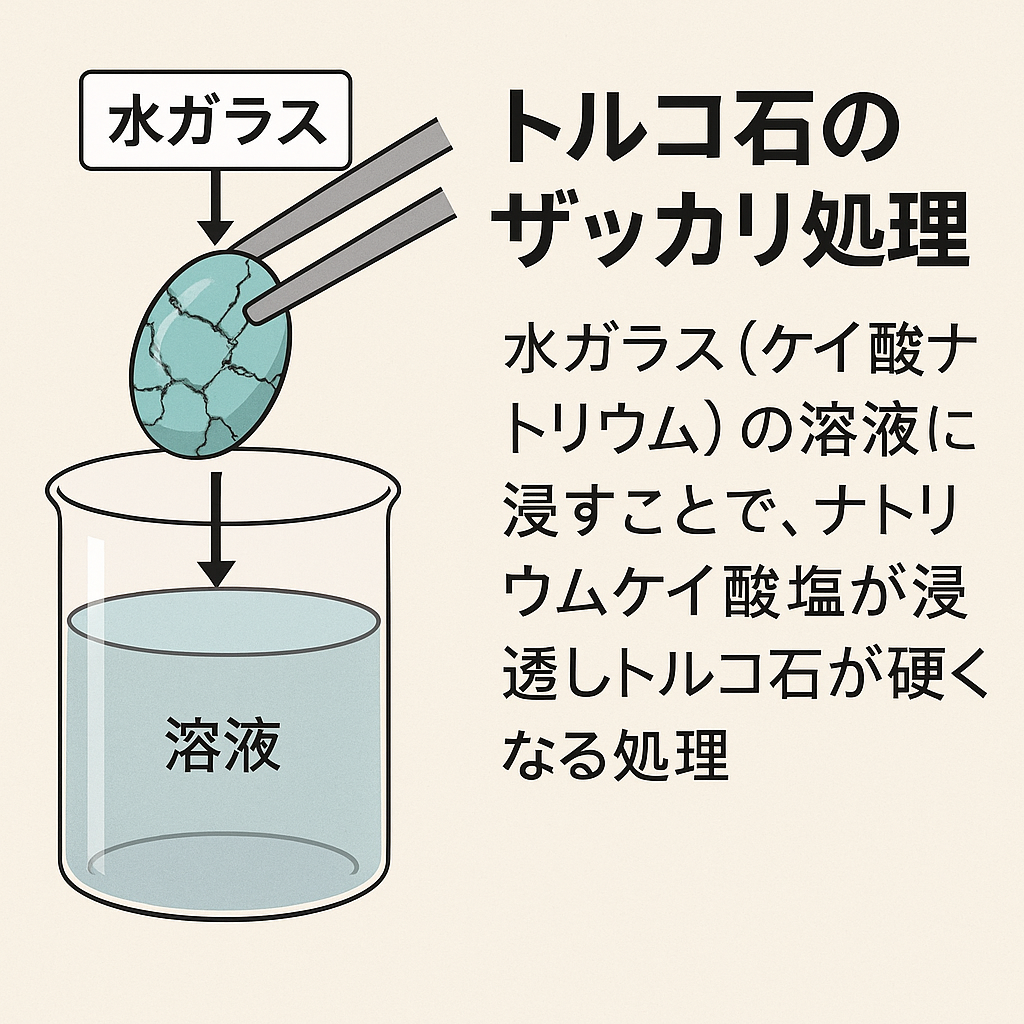

ザッカリ処理:トルコ石の輝き

「ザッカリ処理」という名称は、宝石、とりわけトルコ石に精通した専門家、ジェームズ・E・ザッカリー氏の名前に由来します。ザッカリー氏は、長年にわたりトルコ石の売買に携わる中で、その石が持つ独特の美しさに心を奪われました。しかし同時に、壊れやすく、時間の経過とともに色褪せしやすいという側面も目の当たりにしてきました。 -

サンダワナ・エメラルド:深緑の輝き

緑色の宝石は、古来より人々を惹きつけてきました。その中で、ひときわ深い緑の輝きを放つのが翠玉です。翠玉の緑は、まるで生命が息づく春の若葉のようです。この緑色は、自然が生み出す深遠な美しさを感じさせ、見る人の心を穏やかに癒してくれます。 -

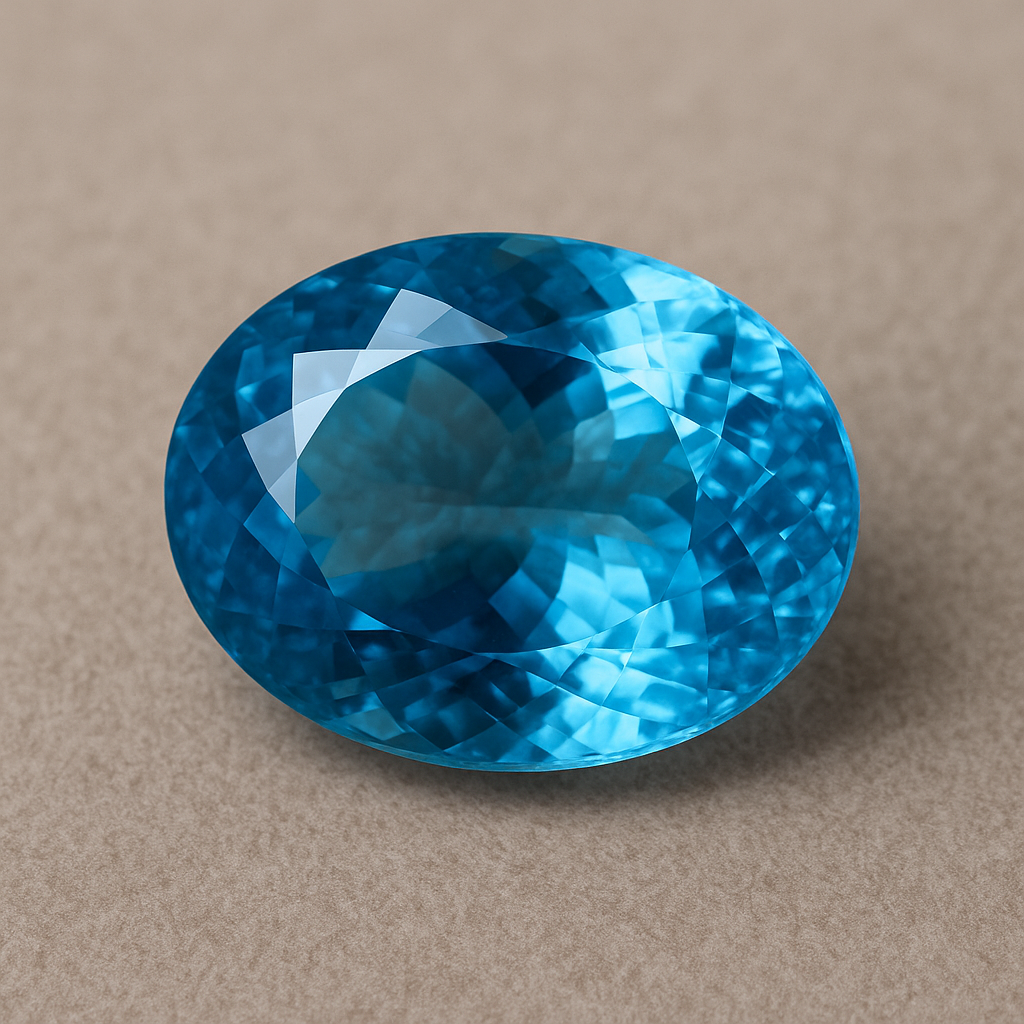

海の宝石:サンタマリアアクアマリン

サンタマリアアクアマリンの魅力は、何といっても、その深く鮮やかな青色にあります。名前の由来でもあるアクアマリンは、一般的に、淡く澄んだ水色をしており、その名の通り、海水を思わせる色合いです。しかし、サンタマリアアクアマリンは、一般的なアクアマリンとは異なり、南国のラグーンを思わせるような、より深く濃い青色をしています。まるで、太陽の光を浴びて輝く、穏やかな海の底をのぞき込んでいるかのような、吸い込まれるような美しさです。この色の濃さこそが、サンタマリアアクアマリンを他のアクアマリンと区別する大きな特徴であり、まさに「海の宝石」と呼ぶにふさわしい風格を与えています。 -

サードオニキス:赤い縞模様の神秘

サードオニキス最大の特徴である、紅白の縞模様。まるで炎が燃え上がるような、あるいは紅白の幕がたなびくような、その模様はどのようにして生まれるのでしょうか。サードオニキスは、火山活動と深い関わりがあります。地下深くのマグマが冷えて固まる過程で、空洞ができます。この空洞に、ケイ酸を豊富に含む熱水が流れ込み、長い時間をかけて結晶化していくことで、めのう(瑪瑙)と呼ばれる鉱物が形成されます。サードオニキスも、このめのうの一種です。 -

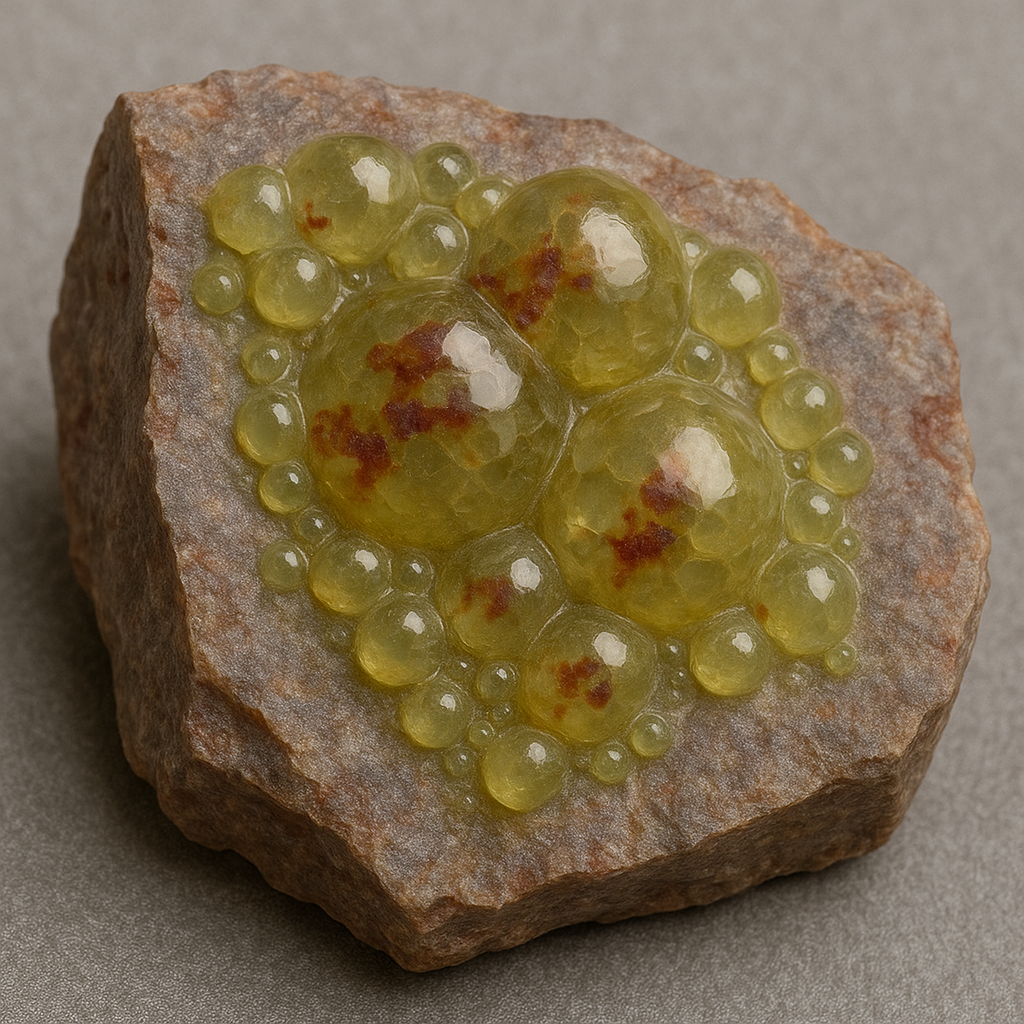

三相包有物:エメラルドの産地判別

宝石の中に閉じ込められた、まるで景色のような模様や、小さな異物を包有物と呼びます。これは、宝石が地中で長い時間をかけて成長する過程で、周囲の環境や結晶構造の変化によって、様々な物質や空洞が取り込まれることで生まれます。 -

輝きを取り戻す!ダイヤモンドの再カット

宝石の輝きを取り戻す技、それが再カットです。この技は、すでに研磨された宝石、特にダイヤモンドに用いられます。ダイヤモンドは地球上で最も硬い物質として知られていますが、それでも長い年月を経たり、予期せぬ出来事に見舞われたりすると、小さな傷や欠けが生じることがあります。 -

希少な美しさ、佐渡赤玉石の魅力

新潟県の佐渡ヶ島で産出される佐渡赤玉石は、その名の通り、鮮やかな赤色が特徴の美しい石です。正式には赤碧玉と呼ばれ、石英の仲間です。この石の深い赤色の秘密は、赤鉄鉱という鉱物にあります。赤鉄鉱は、鉄と酸素が結びついてできた酸化鉄で、これが石英の中に細かく分散することで、独特の赤色を生み出しているのです。赤鉄鉱の含有量や分散の具合によって、明るい朱色から濃い赤色まで、色の濃淡に幅があるのも特徴です。 -

佐治川石の魅力:歴史と物語

石の誕生についてお話しましょう。鳥取市佐治町で生まれた佐治川石は、日本三大銘石の一つとして名を馳せています。三大銘石の残り二つは、佐渡の赤玉石と神戸の本御影石とする説が有力ですが、他にも様々な組み合わせが伝えられています。 では、佐治川石はどのようにして生まれたのでしょうか。それは、気の遠くなるような遠い昔、三億年から一億六千万年前の出来事でした。深い海の底で火山が噴火し、溶岩や火山灰が噴き出しました。これらが冷えて固まり、岩石となりました。しかし、これで終わりではありません。長い年月をかけて、地球の表面は動き続け、地殻変動が起こりました。この変動によって、岩石は強い圧力を受けることになります。この圧力によって岩石の性質が変化し、変成岩と呼ばれる新たな石へと生まれ変わりました。これが佐治川石の誕生です。 佐治川石は、九州の北部から中国地方の東部にかけて広く分布する三郡変成岩という種類の石に分類されます。三郡変成岩は、元々は海底火山の噴出物で、変玄武岩や緑色千枚岩など、様々な呼び名で知られています。佐治川石もまた、これらの石と同じ起源を持つ兄弟のような存在と言えるでしょう。緑色や灰色、黒色など様々な色合いを見せる佐治川石ですが、これは含まれる鉱物の種類や割合、そして長い時間をかけて受けた自然の影響によって生まれた、個性豊かな模様と言えるでしょう。 -

さざれの魅力を探る:天然石の世界への入り口

さざれ石とは、天然石の原石を砕いて小さくしたかけらのことです。「チップ」とも呼ばれ、アクセサリーやインテリア、浄化など様々な用途に用いられます。もとは大きなひとつの石だったものを砕いているため、一つとして同じ形はなく、大きさも不揃いです。角は研磨されて丸みを帯び、滑らかな手触りとなっています。この不揃いさと自然な風合いこそが、さざれ石の魅力といえるでしょう。 さざれ石のもととなる石の種類は豊富で、水晶やアメジスト、ローズクォーツなど様々な石から作られています。そのため、色や模様も多種多様で、自分の好みに合わせて選ぶことができます。また、穴が開いているものと開いていないものがあり、穴が開いているものはアクセサリーの素材として利用されることが多いです。ブレスレットやネックレス、ストラップなどに加工することで、手軽に天然石の美しさを楽しむことができます。穴の開いていないものは、小瓶や皿に入れて飾ったり、浄化に使ったりと、インテリアやパワーストーンとしての役割を果たします。 さざれ石は比較的手頃な価格で購入できるため、天然石初心者の方にもおすすめです。少量から購入できるため、色々な種類の石を試して、自分に合った石を見つけることができます。また、加工もしやすいため、オリジナルのアクセサリー作りに挑戦してみるのも良いでしょう。様々な種類があるので、集める楽しみも味わえます。気軽に天然石の魅力に触れられるさざれ石は、天然石の世界への入り口として最適です。

1