金色– tag –

-

宇宙からの贈り物 ギベオン

ギベオンは、アフリカ南西部のナミビア共和国、ギベオンという地域で発見された鉄隕石です。その名の通り、発見された土地の名前がそのまま鉱物名となっています。今からおよそ4億5千万年前、まだ地球が生まれて間もない頃に、宇宙空間を旅していた一つの大きな隕石が地球に落下しました。ギベオンは、その隕石が砕け散った破片の一つと考えられています。 -

真珠の褐色の魅力を探る

真珠の色といえば、白や桃色、黒といった定番の色を思い浮かべる方が多いでしょう。しかし、真珠はそれ以外にも、緑や青、紫、黄、橙など、実に様々な色合いを見せてくれます。まるで虹のように多彩な色の世界を持っていると言えるでしょう。 -

電気めっき:宝石の魅力を引き出す技法

電気めっきとは、電気を用いて金属の表面に別の金属の薄い膜を作る技術です。まるで化粧をするように、素材の表面を美しく飾り、耐久性を高める目的で広く使われています。宝石の世界でも、この技術は輝きを増し、美しさを長持ちさせる重要な役割を担っています。 -

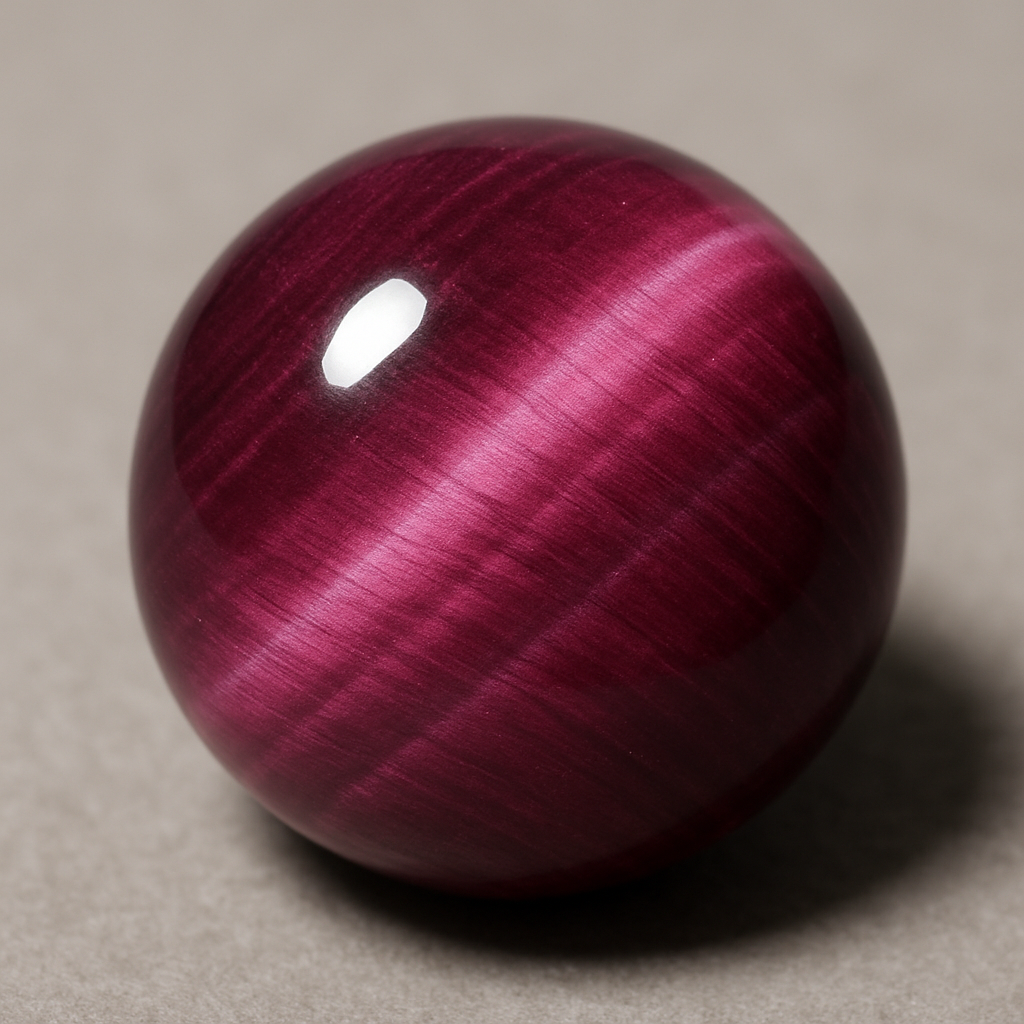

神秘の輝き:キャッツアイ効果の謎

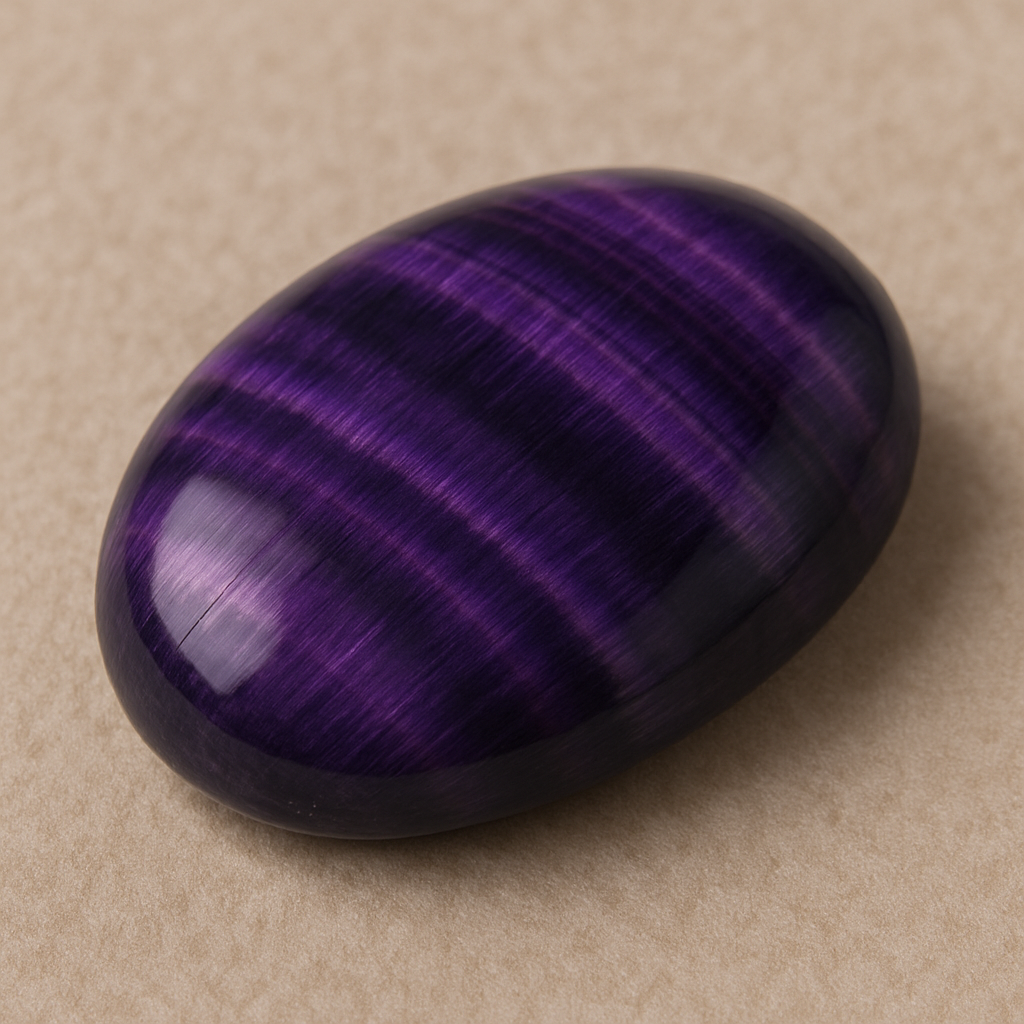

宝石の中には、まるで猫の瞳のように妖しく輝くものがあります。この不思議な輝きは「猫目効果」と呼ばれ、見る者を惹きつける独特の美しさを持っています。宝石の表面に一筋の光が走り、まるで命が宿っているかのような神秘的な印象を与えます。この光は、石を傾けると光も一緒に移動し、まるで猫の目がこちらを見つめているかのような不思議な感覚を覚えます。 -

長石の魅力:多様な輝きを探る

地殻を構成する主要な鉱物である長石は、実に多様な種類を誇ります。その中でも、宝石として珍重される長石は、大きく五つの種類に分けられます。それぞれが異なる個性を持つこれらの宝石は、見るものを魅了してやみません。 -

天然石の脱色処理:その魅力と注意点

天然石の脱色処理とは、石が持つ本来の色を薄めるための技術のことを指します。自然が生み出した色の美しさも格別ですが、人の手で色を調整することで、石の魅力をさらに際立たせることができます。 -

貴金属:その魅力と価値を探る

貴金属とは、その名の通り価値の高い金属のことを指します。美しい光沢、変色しにくい性質、そして希少性から、古くから人々を魅了し、様々な形で利用されてきました。代表的な貴金属としては、金、銀、そして白金が挙げられます。これらの金属は、宝飾品として身に着けられるだけでなく、産業分野でも重要な役割を担っています。 -

赤金の魅力:色の由来と特徴

赤金とは、黄金と赤銅を混ぜ合わせて作り出した合金です。その名の通り、赤みを帯びた美しい金色が特徴で、古来より装飾品や美術工芸品などに広く用いられてきました。黄金そのものは鮮やかな黄色ですが、そこに赤銅を加えることで、温かみのある赤金色へと変化します。 -

青割り:緑がかった金の輝き

青割りとは、金と銀を混ぜ合わせた合金で、緑色がかった独特の光沢を持つ装飾材料です。その名の通り青色の名が付されていますが、実際の色は緑色に近いため、現代の感覚では少し不思議に思われるかもしれません。これは、昔の日本では青色が緑色を含む幅広い色を表す言葉だったことに由来します。例えば、青葉、青りんご、青信号など、現代では緑色と認識されているものにも青の字が使われています。青割りの名前には、このような日本語の歴史的な背景が込められているのです。 -

真珠の色合いの魅力を探る

真珠といえば、柔らかな光沢と豊かな色彩が私たちの心を掴みます。真珠の色は実に様々で、大きく分けると桃色、乳白色、黄色、金色、銀色、緑色、青色、黒色といった系統が存在します。しかし、これらの色の名前だけでは真珠の色の奥深さを伝えきれません。それぞれの系統の中には、さらに繊細な色の濃淡や微妙な色合いがあり、無限ともいえる色の世界が広がっているのです。 -

ピンクタイガーアイ:洞察力を高めるお守り

虎の目石は、その名の通り、虎の鋭い眼光を思わせる独特の光沢を持つ美しい石です。光を当てると、石の内部で光が反射し、まるで虎の目のように一筋の線が浮かび上がります。これは「猫目効果」と呼ばれる現象で、虎目石特有の魅力です。この力強い輝きは、古くから人々を魅了し、「すべてを見通す力」が宿ると信じられてきました。 -

愛を呼び込むピンクオパール

蛋白石といえば、虹のような輝きが特徴であり、多くの人がその美しさに魅了されます。この輝きは遊色効果と呼ばれ、蛋白石が宝石として珍重される大きな理由の一つです。しかし、ピンク蛋白石は、コモン蛋白石という種類に分類され、この遊色効果は見られません。ピンク蛋白石の魅力は、その名の通り、柔らかく可愛らしい乳白色がかった桃色にあります。まるで桜貝のような、優しい色合いが特徴です。 -

カフリンクスの魅力:歴史と多様性

袖口を留める装飾的な留め具、カフリンクス。その発祥は17世紀に遡ります。貴族社会において、洒落者たちの間で流行した装飾品として誕生しました。当時、人々の服装は社会的地位を明確に示すものでした。装飾品は特に重要視され、高価な素材や精巧な細工が施されたものが珍重されていました。カフリンクスも例外ではなく、金や銀といった貴重な金属、あるいは貴石や半貴石を用い、高度な技術を持つ職人が丹精込めて作り上げていました。 -

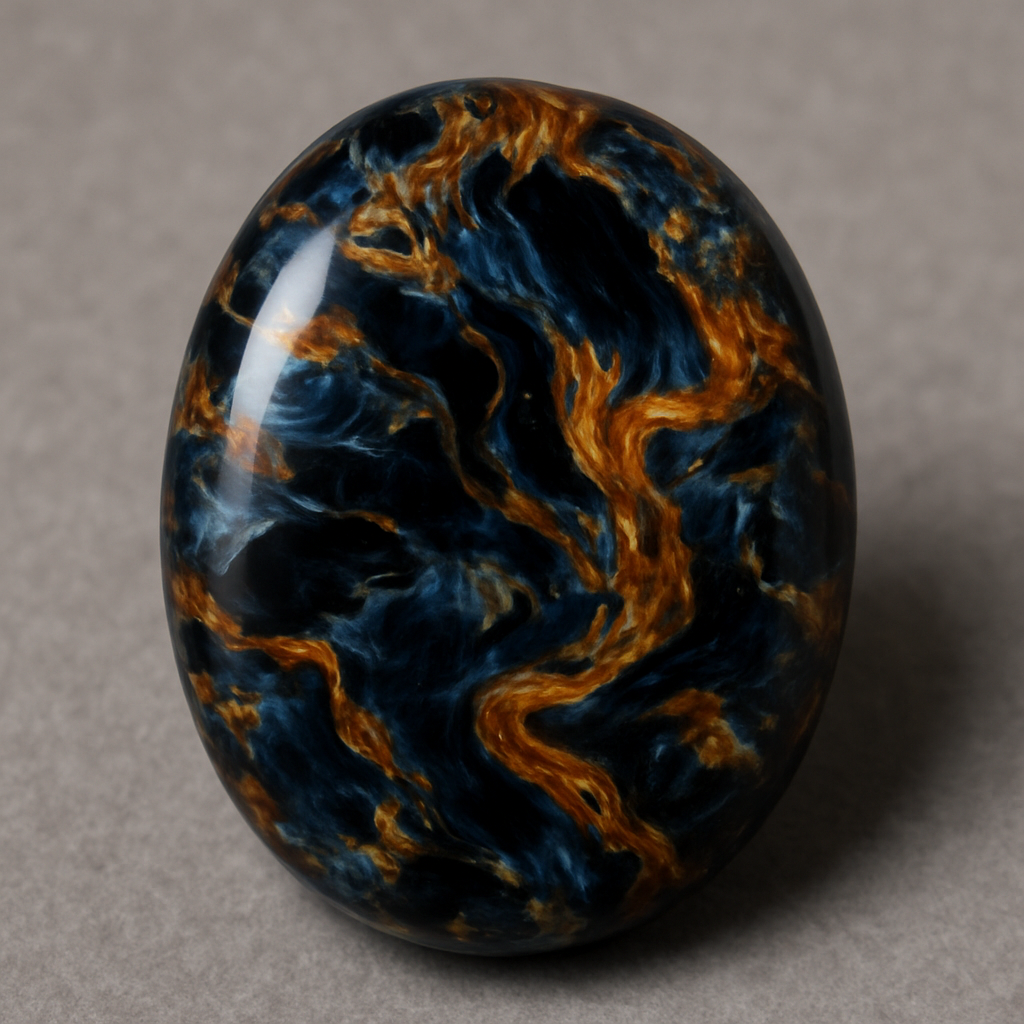

嵐の石、ピーターサイトの魅力

ピーターサイトは、比較的新しく見つかった石です。西暦1962年、シド・ピーターズさんという方が初めて見つけ、その方の名前にちなんでピーターサイトと名付けられました。見つかってから、まだ数十年しか経っていませんが、その独特の美しい見た目から、世界中で人気が高まっています。 -

オレンジタイガーアイ:洞察力を高める

虎目石は、その名の通り、虎の鋭い眼光を思わせる、美しい縞模様が特徴の石です。光を当てると、まるで虎の瞳孔が輝いているかのように、一筋の光が浮かび上がります。これは、キャッツアイ効果と呼ばれる現象で、石の中に含まれる繊維状の鉱物が光を反射することで生まれます。この神秘的な輝きは、古くから人々を魅了し、様々な力を持つと信じられてきました。 -

銅:万能な金属の魅力

銅は、独特の赤みがかった茶色の光沢を持つ金属元素です。自然界では単体で大きな塊として見つかる唯一の金属であり、その点で鉄やアルミニウムとは異なります。これらの金属は通常、鉱石から精錬する必要がありますが、銅は自然のままの状態で産出することもあります。このため、人類の歴史において非常に早くから利用されてきました。古代文明では、道具や装飾品、武器などに広く用いられていました。現代社会においても、銅の重要性は変わりません。鉄やアルミニウムと並んで、世界中で最も需要の高い金属の一つです。 -

紫色の虎目石:知られざる魅力

虎目石は、金運を高めるお守りとして大変有名です。多くの人が虎目石と聞くと、黄色の石を思い浮かべることでしょう。確かに黄色の虎目石は一般的で、その金色にも似た輝きから、金運との結びつきが強いのも当然といえます。しかし、虎目石が金運に良いとされる理由は、その色ではなく、「虎の目」が持つ力に由来するものなのです。 -

個性豊かな海の宝石:バロックパールの魅力

真珠と聞くと、多くの方は丸い玉のような形を思い浮かべるでしょう。しかし、真珠の中には「バロックパール」と呼ばれる、変わった形の真珠があります。 -

バルト海の宝石、琥珀の魅力

琥珀は、太古の樹木の樹脂が化石化したものです。まるで時間が止まったかのように、その中には古代の森のかけらが閉じ込められています。琥珀の物語は、樹木が傷ついたときに始まります。傷を覆い保護するために、樹木は粘り気のある樹脂を分泌します。この樹脂が木の幹を伝い落ち、やがて土壌や水の中に埋もれていきます。 こうして地中に埋もれた樹脂は、長い年月をかけて地層の圧力と熱の影響を受け、固く変化していきます。数千万年、あるいはそれ以上の時を経て、樹脂はついに琥珀へと姿を変えるのです。 -

宝石の色:自色の謎

宝石のきらめき、鮮やかな色彩は、私たちの心を捉えていつまでも放しません。まるで魔法のように美しく、見つめていると時間を忘れてしまうほどです。しかし、これらの美しい色の源はどこにあるのでしょうか?様々な要素が宝石の色に影響を与えますが、中でも特に注目すべきは「自色」と呼ばれる現象です。これは、鉱物そのものを構成する成分によって生まれる色のことです。 -

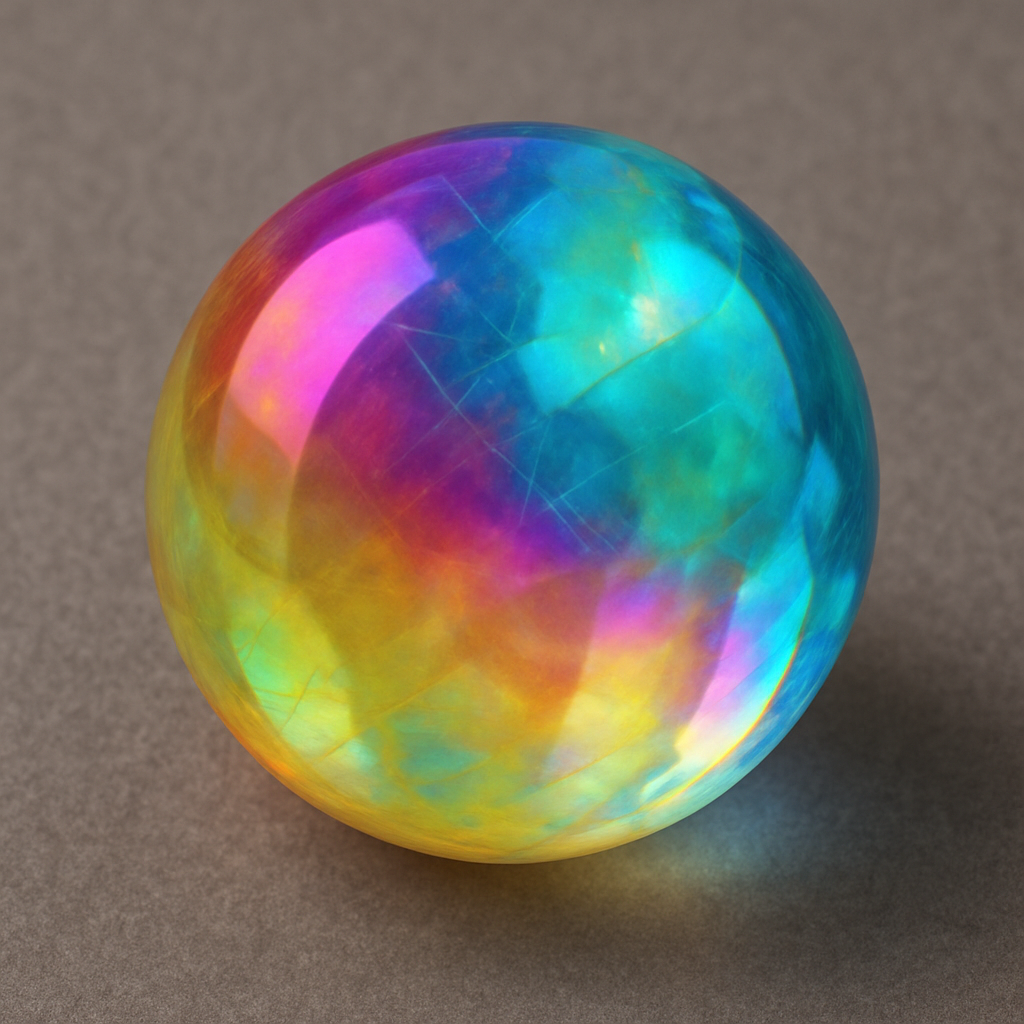

石の輝き:オーラフラッシュABの世界

天然石の魅力はその多様な色合いにありますが、中には人の手を加えることで、さらに美しい輝きを放つものもあります。その一つにオーラフラッシュ加工と呼ばれる技法があります。この技法は、石の表面に金やチタンなどの金属を付着させることで、虹のような幻想的な色合いを作り出す技術です。 -

酸化と天然石:変色とその防止策

物質が酸素と結びつくことを酸化と言います。空気中にはたくさんの酸素があるので、身の回りの多くの物質は自然と酸化していきます。金属が錆びたり、リンゴの切り口が茶色くなったりするのは、この酸化が原因です。 酸化は、物質の表面で酸素と物質がくっつくことで起こります。酸素と結びついた物質は酸化物と呼ばれ、元の物質とは違う性質になることがあります。例えば、鉄は酸化すると赤茶色の錆になりますが、この錆はもとの鉄よりも脆く、もろくなってしまいます。また、光沢も失われ、見た目も大きく変わります。 酸化は、温度や湿度に影響されます。温度が高いほど、また、湿度が高いほど、酸化は速く進みます。夏に食べ物が腐りやすいのは、このためです。さらに、物質の種類によっても酸化のしやすさが違います。鉄は酸化しやすいですが、金や白金は酸化しにくく、そのためアクセサリーによく使われています。 酸化は私たちの生活に密接に関わっています。金属の腐食は建造物や機械の劣化につながるため、対策が必要です。食品の酸化による変色は、味や栄養価を損なうことがあります。冷蔵庫で食品を保存するのは、温度を下げて酸化の速度を遅くするためです。酸化は物質を劣化させるだけでなく、エネルギーを生み出すこともあります。例えば、私たちの体は食べ物の中の栄養素を酸化させることで、活動するためのエネルギーを得ています。このように、酸化は良い面と悪い面の両方を持っています。 -

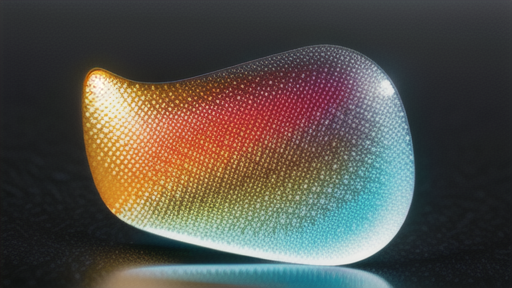

二色の宝石:バイカラーの魅力

宝石の世界は、色の万華鏡のようです。無数の色彩が溢れる中で、ひときわ目を引くのが、一つの石に二つの色が溶け合うバイカラーです。まるで自然が描いた絵画のように、二色の輝きが美しく調和し、見る人の心を掴んで離しません。 -

癒しの石、エンジェルシリカの魅力

「天使の石」という素敵な呼び名で親しまれている石があります。正式にはエンジェルシリカと呼ばれるこの石は、実は正式な鉱物名ではなく、流通上の名前です。その正体は、深い紫色の「チャロアイト」に、水晶の成分が混ざり合って生まれたものです。別名「チャロアイトクォーツ」とも呼ばれています。