古代エジプト– tag –

-

錫の輝き:ピューターの魅力

ピューターとは、錫を主成分とした合金のことを指します。錫の含有量は、一般的には9割以上のものをピューターと呼びますが、8割5分程度の錫しか含まれていないものもあるなど、厳密な定義はありません。 -

ペンダント:歴史と魅力を探る

ペンダントとは、首飾りなどから吊り下げる装飾品です。鎖の部分と、飾りの本体部分が組み合わさって一つのペンダントとなります。「ペンダント」という言葉の語源は、ラテン語やフランス語の「吊り下げる」という意味を持つ言葉に由来します。 -

オレンジガーネット:情熱を秘めた太陽の石

燃えるような輝き、と聞いて何を思い浮かべるでしょうか。夕焼けの空、焚き火の炎、あるいは、オレンジガーネットの鮮やかな色合いでしょうか。オレンジガーネットは、その名の通り、まるで燃え盛る炎のような鮮やかな橙色をした美しい宝石です。太陽の光を閉じ込めたかのような、力強い輝きは、見る者の心を惹きつけ、活力を与えてくれると信じられています。 -

宝石の色:自色の謎

宝石のきらめき、鮮やかな色彩は、私たちの心を捉えていつまでも放しません。まるで魔法のように美しく、見つめていると時間を忘れてしまうほどです。しかし、これらの美しい色の源はどこにあるのでしょうか?様々な要素が宝石の色に影響を与えますが、中でも特に注目すべきは「自色」と呼ばれる現象です。これは、鉱物そのものを構成する成分によって生まれる色のことです。 -

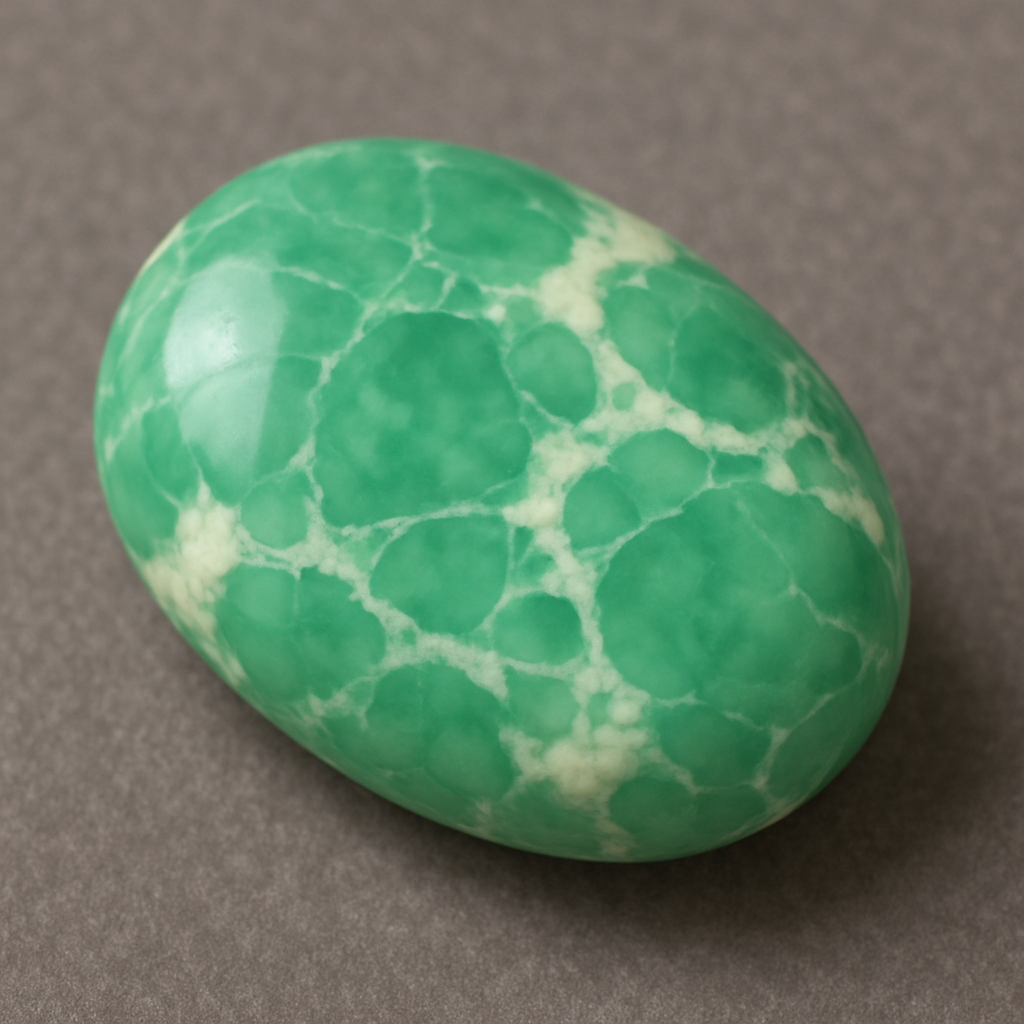

バリサイト:夢を叶える緑の宝石

バリサイトは、その名の通り鮮やかな緑色が特徴の宝石です。名前の由来は、初めて発見された場所であるフランスのバリス地方にちなんでいます。緑色の濃淡は、淡いものから深いものまで様々で、空を思わせる水色に近いものや、深い森のような緑色まで幅広く存在します。これは、含まれる成分や結晶構造の違いによって生じるもので、一つとして同じ模様がないことから、自然が作り出した芸術作品とも言えます。 -

光を通さない石:不透明石の世界

光を通さない石、それが不透明石です。透明な石や、光を少し通す半透明の石とは異なり、不透明石には光が全く透過しません。そのため、石の内部構造を光で確認することはできません。しかし、光を通さないからこそ味わえる美しさがあります。深く艶やかな色彩や、個性的な模様が石の表面に現れ、私たちの心を掴みます。 例えば、活気あふれる赤色が印象的なカーネリアンを考えてみましょう。カーネリアンは、まるで燃え盛る炎のような赤色で人々を魅了します。また、深い緑色が特徴的なマラカイトは、落ち着いた雰囲気の中に力強さを感じさせます。まるで緑豊かな森の奥深くを覗き込んでいるかのような、神秘的な魅力を持っています。さらに、縞模様が美しいオニキスも忘れてはいけません。黒と白の縞模様が織りなすコントラストは、見る者を惹きつけ、不思議な力を感じさせます。このように、不透明石は、様々な色や模様を持ち、それぞれが独特の魅力を放っています。 これらの石は、光を反射することでその美しさを表現しています。透明石のように光を透過させるのではなく、表面で光を跳ね返すことで、鮮やかな色や模様を際立たせています。これは、透明石とは全く異なる美しさであり、不透明石ならではの魅力と言えるでしょう。古くから、不透明石は装飾品やお守りとして人々に愛用されてきました。それぞれの石に特別な意味が込められ、様々な文化や信仰と結びつき、人々の生活に深く関わってきました。現代においても、不透明石はアクセサリーや置物として人気があり、多くの人々に愛されています。時代を超えて、不透明石は私たちを魅了し続けているのです。 -

神秘の縞模様:オニキスの魅力

縞模様が美しいことで知られるオニキスは、微細な石英の結晶が集まってできた鉱物であるカルセドニーの一種で、半貴石に分類されます。名前の由来は、古代ローマやギリシャで使われていた言葉で、爪または指の爪を意味する言葉に由来します。これは、石の中に爪のような薄い色の帯状模様が見られることにちなんでいます。 -

サンダワナエメラルドとトレモライト

アフリカ大陸南東部に位置するジンバブエは、世界有数のエメラルド産地として名を馳せています。中でも、サンダワナ鉱山で採掘されるエメラルドは「ジンバブエの緑」と称され、世界中の宝石愛好家を虜にしています。サンダワナとは現地語で「百獣の王の顔」という意味を持ち、この鉱山から産出されるエメラルドの力強さと美しさを象徴しています。 -

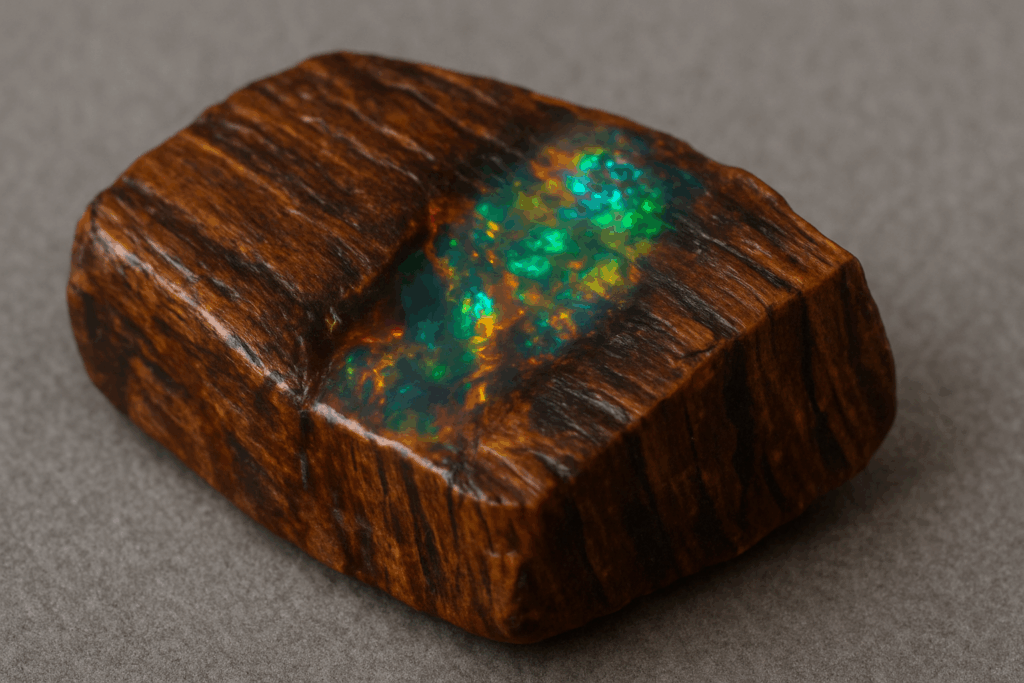

木の化石、ウッドオパール:太古の息吹

木の宝石、ウッドオパールは、自然の神秘が悠久の時を経て創り出した芸術品です。太古の昔、大地に抱かれた樹木は、長い年月をかけて、周りの土壌に含まれるケイ酸という成分にゆっくりと置き換わっていきました。この、気の遠くなるような歳月の積み重ねによって、かつての樹木は、美しい宝石へと姿を変えていったのです。 -

鋳造:宝飾品ができるまで

鋳造とは、金属を熱で溶かし、用意しておいた型に流し込み、冷え固めて目的の形を作る製造方法のことです。金属加工の中でも歴史が古く、私たちの生活を支える様々な製品の製造に用いられています。青銅器時代から続く伝統的な技法ですが、現代では最先端技術も取り入れられ、進化を続けています。 -

ネックレスの歴史と魅力

首飾りは、首元に飾る装身具です。人が装うという文化と共に長い歴史を歩んできました。その始まりははっきりとはしていませんが、文字が生まれるよりもずっと前から、人々が首飾りを身に着けていた痕跡が見つかっています。遠い昔の人々は、貝殻や動物の骨、木の実などを紐で繋いで首にかけ、魔除けやお守りとして大切にしていたと考えられています。時代が進むにつれて、様々な材料や技術が用いられるようになり、首飾りの形や意味合いも大きく変化してきました。 -

追悼の宝石:喪のジュエリー

喪の宝石とは、大切な方を亡くした悲しみを表現し、その方を偲ぶために身につけられる宝石のことです。単なる飾りではなく、故人との繋がりを象徴し、悲しみを乗り越えるための支えとなる、深い意味を持つ品です。その歴史は古く、紀元前から存在していたと考えられています。宝石を身につけ故人を偲ぶ風習は古代からありましたが、特に16世紀から19世紀にかけて、イギリスのヴィクトリア女王が夫であるアルバート公の死後、喪の宝石を長年身に着け続けたことで広く知られるようになりました。 -

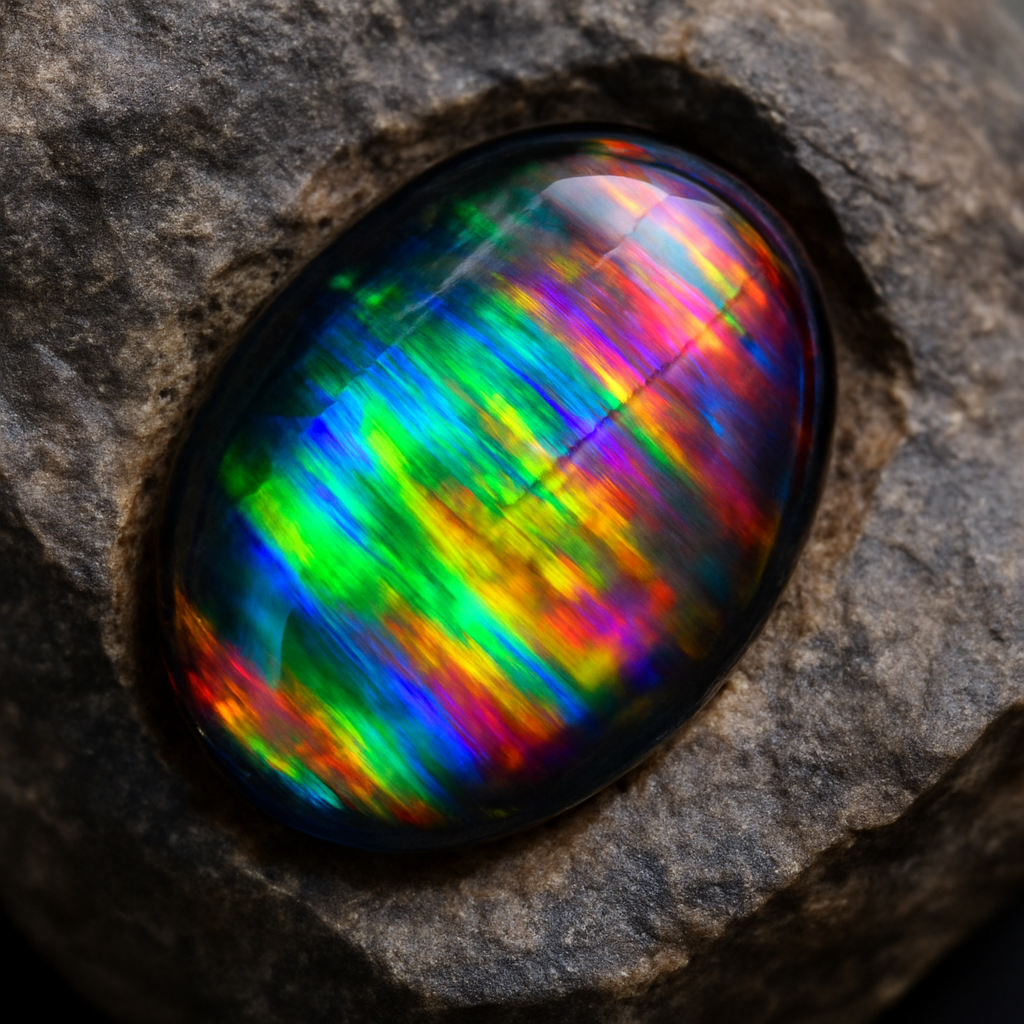

宝石の輝き:イリデッセンスの魅力

宝石の魅力はその色艶や光沢にあることは言うまでもありません。とりわけ、見る者を惹きつけてやまないのが、不思議な虹色の光を放つ宝石たちです。この虹色の光は「イリデッセンス」と呼ばれ、石の内部構造が織りなす光学現象です。単なる光沢とは異なる、夢のような美しさの秘密を探ってみましょう。 -

ブローチ:歴史と現代の魅力

飾りとなる留め金が付いた装身具、それがブローチです。主に女性が、ブラウスやジャケット、ストール、帽子など、様々な場所に付けておしゃれを楽しみます。留め金は針と受け具で出来ており、布を挟んで固定する仕組みになっています。 -

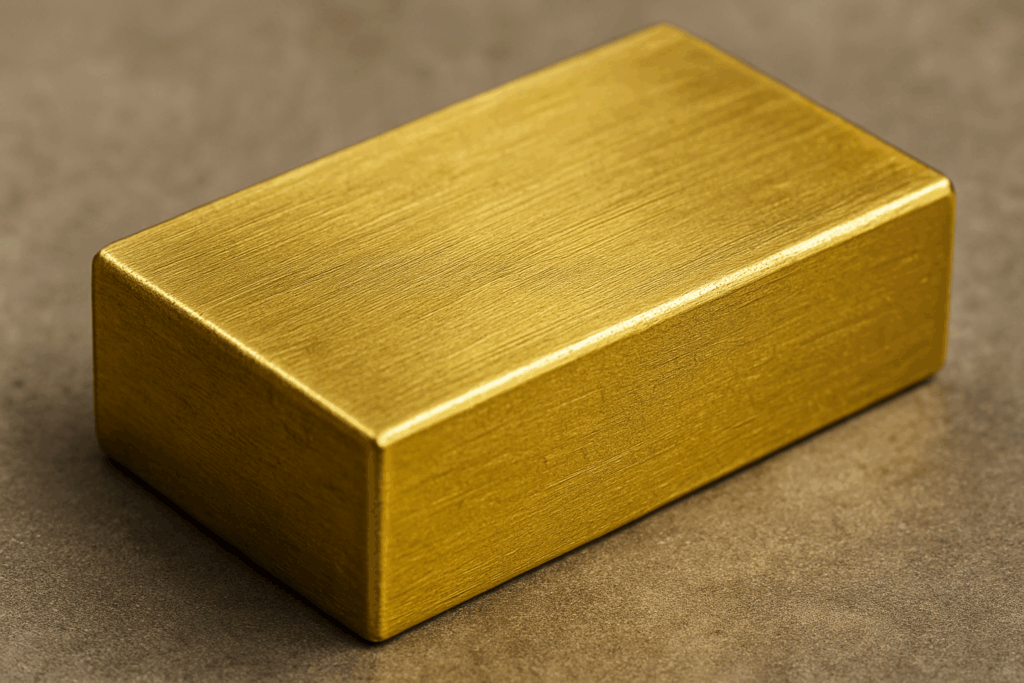

真鍮の魅力:輝きと特性

真鍮は、銅と亜鉛を主成分とする合金です。その配合比率はおよそ半分ずつですが、用途によって微妙に調整されます。銅と亜鉛の組み合わせから生まれる独特の黄金色の輝きが、真鍮の最大の魅力です。この美しい光沢は、古くから人々の心を捉え、宝飾品をはじめとする様々な装飾品に用いられてきました。 -

隠された結晶:陰微晶質の世界

人の目では捉えきれないほど小さな結晶の世界。それが陰微晶質です。一見すると、滑らかで一様な表面を見せている鉱物も、ミクロの目で見ると、無数の微小な結晶の集合体であることがあります。この微小な結晶こそが陰微晶質の正体であり、肉眼ではもちろん、通常の光学顕微鏡でもその細かな構造を識別することは困難です。 まるで隠された秘密を宿しているかのように、陰微晶質は独特の性質を示します。例えば、緻密な結晶構造のために高い強度を持つものや、滑らかな質感を持つものなど、その特徴は様々です。また、微小な結晶の隙間が独特の色合いや光沢を生み出すこともあり、宝石や装飾品として珍重されるものもあります。 微小な結晶が織りなすミクロの世界は、陰微晶質の外観や性質を大きく左右する重要な要素です。この微小な結晶の大きさや形状、配列などが、それぞれの陰微晶質の個性を決定づけます。例えば、同じ鉱物であっても、結晶の大きさが異なれば、色合いや光沢、硬度などが変化することがあります。 陰微晶質は、まさにミクロな世界の神秘と言えるでしょう。目に見えない微小な結晶たちが、どのようにして巨視的な物質の性質を決定づけているのか、その謎を解き明かすことは、物質科学の重要な課題の一つです。今後の研究により、陰微晶質の更なる秘密が明らかになることが期待されます。 -

日本の宝、アコヤ真珠の魅力

あこや真珠とは、あこや貝から採れる真珠のことです。真珠の中でも、その柔らかな光沢と上品な美しさから、古くより多くの人々を魅了し続けてきました。その歴史は古く、日本のいにしえの書物である古事記や万葉集にも記述があり、真珠を尊ぶ文化が根付いていたことが伺えます。また、中国の歴史書である魏志倭人伝には、邪馬台国が魏に真珠を献上したという記録が残っており、少なくとも3世紀頃には、日本に天然真珠が存在していたことが分かります。 -

イエローゴールドの輝き:その魅力と歴史

黄金色は、その名の通り、黄金を思わせる鮮やかな黄色です。太陽の光をそのまま映し出したような、力強く、それでいて温かみのある輝きが特徴です。この美しい色は、古来より人々を魅了し、権力や富の象徴として、あるいは神聖な儀式などにも用いられてきました。 -

神秘の石、K2ブルーの魅力

世界で二番目に高い峰、K2。その険しい姿は、登るのがとても難しい山として知られています。人里離れた場所にあり、厳しい天候が続くこの山は、まさに秘境と呼ぶにふさわしいでしょう。そんなK2で発見された珍しい石が、K2ブルーです。白い地に黒い点々、そして青い模様が織りなすその姿は、見る人の心を掴む独特の美しさを持っています。 この不思議な色彩は、花崗岩の中に藍銅鉱が混ざり込むことで生まれた奇跡の産物です。藍銅鉱は孔雀石と一緒にあることが多いのですが、花崗岩の中に取り込まれるというのはとても珍しいことです。K2という秘境の厳しい環境、高い山の頂上付近の凍えるような寒さ、麓の荒涼とした大地。このような特別な環境が、他に類を見ない青い模様を生み出しました。まさに自然が作り出した芸術作品と言えるでしょう。 K2ブルーの白い部分は花崗岩、黒い部分は黒雲母などの鉱物、そして青い部分は藍銅鉱でできています。藍銅鉱は銅を含む鉱物の一種で、鮮やかな青色が特徴です。この三色が混ざり合うことで、K2ブルー特有の美しい模様が生まれます。K2という過酷な環境の中で生まれたこの石は、その希少性と美しさから、世界中の石愛好家から注目を集めています。 K2ブルーは、地球からの贈り物と言えるでしょう。厳しい環境の中で生まれた奇跡の石は、私たちに自然の神秘と力強さを教えてくれます。その美しさは、見る人の心を癒し、そして勇気を与えてくれるでしょう。K2ブルーを手にしたとき、あなたは世界第二峰の雄大な自然と、地球の神秘を感じることができるはずです。 -

神秘の網目模様:スパイダーウェブの魅力

石の美しさは、色の鮮やかさや光沢だけではありません。自然の不思議さを感じさせる模様を持つ石もあります。その代表とも言えるのが、クモの糸のように繊細な網目模様を持つ「スパイダーウェブ」と呼ばれる石です。 この模様は、石の中に閉じ込められた異なる鉱物が、まるで絵筆で描いたように、白い糸状の結晶となって現れます。自然の長い時間の中で、地殻変動や熱、圧力などの様々な条件が重なり合って生まれた、まさに自然の芸術作品です。一つとして同じ模様はなく、世界にたった一つの模様を持つ唯一無二の存在なのです。 この石を手に取り、静かに見つめていると、悠久の時を感じ、心が落ち着くような不思議な感覚に包まれます。まるで地球の歴史を刻んだ絵巻物を眺めているようです。幾重にも重なる白い糸模様は、まるで人生の複雑な道のりを表しているようにも見えます。困難や試練を乗り越えてきた、力強さと美しさを感じさせます。 「スパイダーウェブ」以外にも、自然が作り出す模様を持つ石は数多く存在します。景色を閉じ込めたかのような模様や、幾何学模様など、その神秘的な美しさは、私たちを魅了して止みません。これらの石は、地球の神秘を感じさせてくれるだけでなく、私たちに生きる力や希望を与えてくれる、自然からの贈り物と言えるでしょう。アクセサリーとして身に着けたり、部屋に飾ったりすることで、日常に自然の安らぎを取り入れることができます。そして、石の模様を通して、自然の偉大さ、そして生命の神秘に思いを馳せることができるのです。 -

神秘の石、リビアングラス

広大な砂漠にひっそりと眠る、神秘の輝きを放つ宝石、リビアングラス。その名は、主な産地であるエジプトのリビア砂漠に由来します。淡い黄色に輝くその姿は、まるで砂漠の太陽の光を凝縮したかのようで、見る者を魅了します。 -

象牙の魅力と保全の必要性

象牙とは、主に象の牙から採取される乳白色の硬い素材です。ゾウの牙は、上顎の門歯が長く伸びたもので、一生伸び続けます。その滑らかで美しい光沢と優れた耐久性から、古くから世界中で珍重されてきました。 -

多彩なジャスパーの魅力

碧玉(へきぎょく)と呼ばれるジャスパーは、水晶と同じ石英の仲間で、玉髄(ぎょくずい)や瑪瑙(めのう)と非常に近い鉱物です。これらの石は、成分が珪酸という同じ物質でできており、色合いや模様も似ているため、見分けるのが難しい場合があります。透明感があり模様がなく均一な色のものが玉髄、縞模様など様々な模様があるものが瑪瑙、そして不透明なものが碧玉とされています。しかしこれらの境界線は曖昧で、厳密な定義は難しいのが現状です。 -

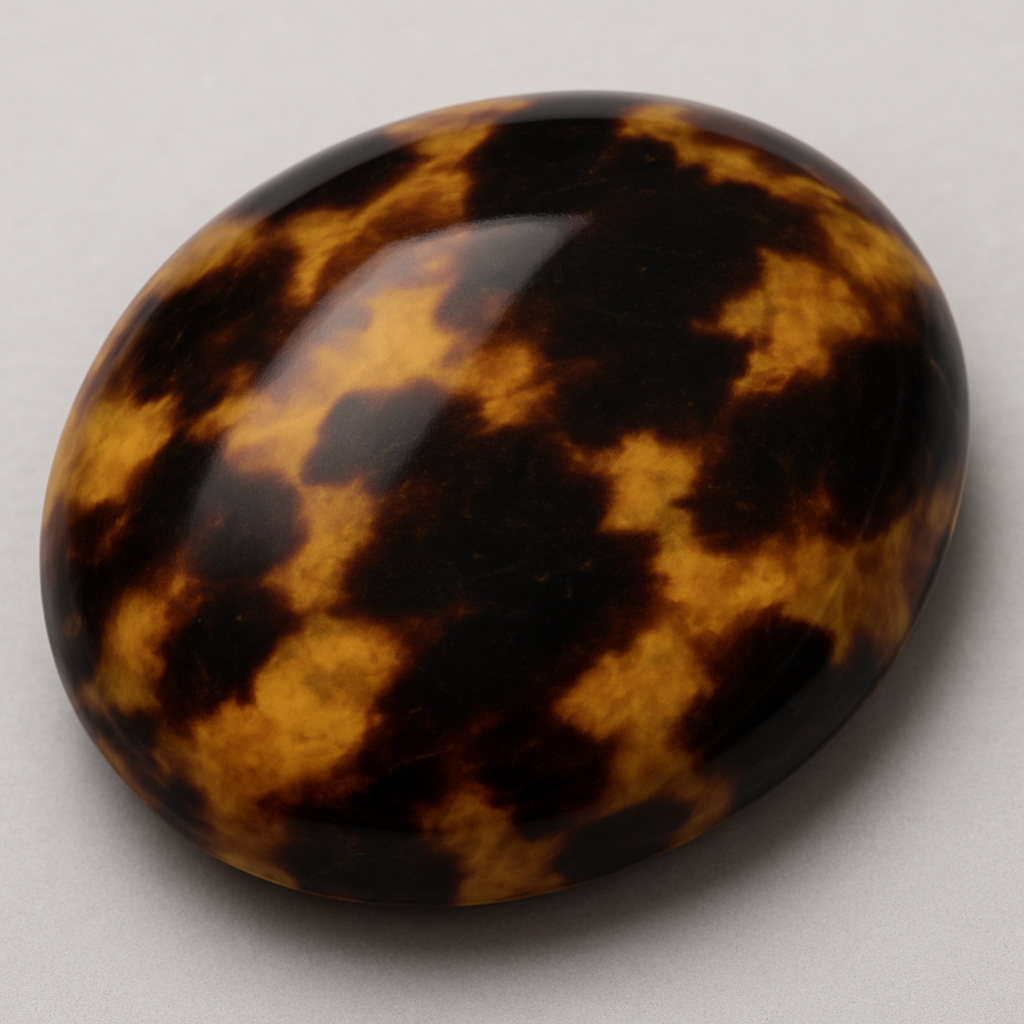

べっ甲の魅力と見分け方

べっ甲は、海に棲む亀の甲羅を加工して作られる装飾素材です。古来より、その美しい模様と希少性から、高価な装飾品として珍重されてきました。べっ甲の最大の魅力は、二つとして同じ模様が存在しないことです。深い茶色を基調に、黄褐色や黒色の斑点や縞模様が複雑に絡み合い、自然が織りなす芸術的な美しさを持ちます。まるで炎が揺らめくように見えることから「タイガー模様」と呼ばれることもあります。この模様は、ウミガメの種類や年齢、生育環境によって異なり、一つ一つが個性的な表情を見せてくれます。