輝き– tag –

-

ラインストーンの輝き:歴史と魅力

まばゆい輝きを放つ模造ダイヤモンド、その歴史は数百年前にさかのぼります。人々は古くから宝石のきらめきに魅せられ、とりわけダイヤモンドの美しさへの憧れは強くありました。しかし、本物のダイヤモンドは限られた人しか手に入れることができない貴重なものでした。そこで、ダイヤモンドの輝きを模倣しようと、さまざまな模造品が生み出されてきました。その始まりは、水晶や石英などの天然の鉱物を研磨してダイヤモンドに似せるというものでした。自然の石を丹念に磨き上げ、ダイヤモンドのような輝きを再現しようと試みていたのです。 -

宝飾品の修復:輝きを取り戻す技術

修復とは、長い年月を経て古びてしまった、あるいは傷がついてしまった宝飾品を、元の美しい状態に戻す作業のことです。宝飾品は、宝石や貴金属といった貴重な素材から作られることが多く、世代を超えて受け継がれる家宝として、あるいは歴史を感じさせる美術品として、大切に扱われています。しかし、どんなに大切に扱っていても、時の流れとともに輝きが失われたり、傷がついてしまったりすることは避けられません。そこで、熟練の職人たちが高度な技術と経験を駆使して、宝飾品を丁寧に修復し、再び輝きを取り戻すお手伝いをします。 -

東西方向の石留め:指輪の新潮流

横向き留めとは、宝石を指輪の腕に沿って水平に配置する留め方のことです。指輪の腕を東西と見立てた場合、宝石の長い辺が東西方向に添うように留められることから、この名前で呼ばれています。特に、楕円形や洋梨形、舟形、長方形など、細長い形の宝石に向いている留め方です。 -

宝石商の仲間と取引

宝石の世界では、「仲間」という言葉が特別な意味を持ちます。ただの知り合いとは違い、深い信頼関係で結ばれた、運命を共にするような存在を指します。これは一朝一夕に築かれるものではなく、長い年月をかけて取引を重ねる中で、互いを理解し、尊重し合うことで生まれます。 -

耳飾りの歴史と魅力

耳飾りは、人が身を飾るという文化と共に長い歴史を歩んできた装身具です。遺跡発掘など考古学的な調査から、紀元前2500年頃には既に存在していたことが分かっています。古代文明において、耳飾りは単なる装飾品以上の意味を持っていました。小さな耳飾りには、身分や地位、所属する集団といった社会的な意味合いが込められていました。また、耳飾りは魔除けやお守りとして、災いから身を守るためにも用いられていたと考えられています。 -

輝きの秘密:ダイヤモンドの傷「キャビティ」

宝石は、その美しい輝きで私たちを魅了します。中でもダイヤモンドは、比類なききらめきで多くの人々を虜にしてきました。しかし、自然の神秘によって生まれる宝石といえども、完全に傷一つない完璧な結晶は非常に稀です。ほとんどの宝石は、長い年月をかけて成長する過程で、あるいは研磨される工程で、微細な傷を帯びることがあります。ダイヤモンドも例外ではありません。こうした傷は、ダイヤモンドの透明感や輝きに影響を与えることがあるため、宝石の価値を判断する上で重要な要素となります。今回は、ダイヤモンドの表面に見られる小さなへこみ、「キャビティ」について詳しく見ていきましょう。 -

フラックス法:美しい宝石の作り方

宝石を人工的に作り出す方法の一つに、フラックス法と呼ばれるものがあります。天然の宝石は、地球の奥深く、高い温度と圧力の下で、気の遠くなるような長い時間をかけて生まれます。この自然の神秘を人の手で再現しようとするのが、宝石合成技術です。フラックス法もその一つで、地中と同じような高温環境を人工的に作り出し、天然の宝石とほとんど変わらない美しい宝石を、比較的短い時間で作り出すことができます。エメラルドやルビー、アレキサンドライトなど、様々な宝石がこの方法で合成されています。 -

天然石の美: フラクチュアの世界

石の模様は、まさに自然が長い年月をかけて作り上げた芸術作品と言えるでしょう。一つとして同じ模様を持つ石はなく、色の濃淡や混ざり具合、表面の質感、内部の構造など、様々な要素が複雑に絡み合って個性豊かな模様を生み出しています。まるで絵画のように、私たちの目を惹きつけ、心を奪う魅力に溢れています。 石の模様は、その石が歩んできた歴史を物語っています。例えば、マグマが冷え固まる過程で生まれた火成岩には、ゆっくりと冷えたことで大きな結晶が成長した「等粒状組織」や、急に冷えてガラス質になった部分を持つ「斑状組織」など、様々な組織が見られます。これらは、マグマが冷えた環境や速度を反映した模様です。また、堆積岩に見られる縞模様は、水の流れや風の作用によって運ばれた砂や泥が、長い時間をかけて積み重なった証です。層ごとに異なる色の粒が積み重なることで、美しい縞模様が生まれます。さらに、地殻変動による巨大な圧力や熱によって変化した変成岩には、独特の縞模様や複雑な模様が現れます。高温高圧の環境下で、鉱物が再結晶したり、変形したりすることで生まれる模様は、まさに地球のダイナミズムを体現していると言えるでしょう。 このように、石の模様は単なる見た目だけの特徴ではなく、その石が誕生し、成長してきた過程を記録した貴重な情報源です。模様の種類や成り立ちを知ることで、石の奥深くに秘められた歴史や物語を紐解き、より深く石の魅力を味わうことができるでしょう。それぞれの石が持つ個性的な模様をじっくりと観察し、そこに込められた地球の息吹を感じてみてください。 -

神秘の輝き:キャッツアイ効果の謎

宝石の中には、まるで猫の瞳のように妖しく輝くものがあります。この不思議な輝きは「猫目効果」と呼ばれ、見る者を惹きつける独特の美しさを持っています。宝石の表面に一筋の光が走り、まるで命が宿っているかのような神秘的な印象を与えます。この光は、石を傾けると光も一緒に移動し、まるで猫の目がこちらを見つめているかのような不思議な感覚を覚えます。 -

色の輝き:着色ダイヤモンドの世界

天然の宝石は、大地の恵みを受けて、長い年月をかけて育まれます。その過程で、様々な鉱物や元素が取り込まれ、多彩な色合いが生まれます。まるで自然が描いた絵画のように、一つとして同じものはありません。今回は、宝石の中でも特に人気の高い、色の種類について詳しくご紹介します。 -

癒しのフォスフォシデライト

フォスフォシデライト。耳に心地よく響くこの名前は、一体どのようにして生まれたのでしょうか?実は、この石の構成要素である二つの元素、燐(りん)と鉄に、その秘密が隠されています。 まず「燐」ですが、これはギリシャ語で「光」を意味する「phos(フォス)」と、「運ぶもの」を意味する「phoros(フォロス)」という二つの言葉が組み合わさってできています。合わせて「phos-phoros(フォスフォロス)」となり、「光を運ぶもの」という意味になります。まるで、この石が持つ淡い紫色の輝きを予感させるような、美しい言葉ですね。 次に「鉄」ですが、こちらはギリシャ語で「sideros(シデロス)」と言います。この「シデロス」が、「フォスフォシデライト」の名前の一部になっているのです。 つまり、「フォスフォシデライト」という名前は、「phos-phoros(フォスフォロス)」と「sideros(シデロス)」という二つのギリシャ語に由来しているのです。「燐」と「鉄」という二つの元素を含むこの石の特徴を的確に表した名前と言えるでしょう。 時折、フォスフォシデライト自体が「光を運ぶもの」という意味だと解釈されることがあります。確かに、その淡い紫色は、どこか神秘的な光を帯びているようにも見えます。しかし、正しくは「光を運ぶもの」という意味を持つ「燐」という元素の語源に由来することを覚えておきましょう。 -

ドレスデン・グリーン:謎多き緑の輝き

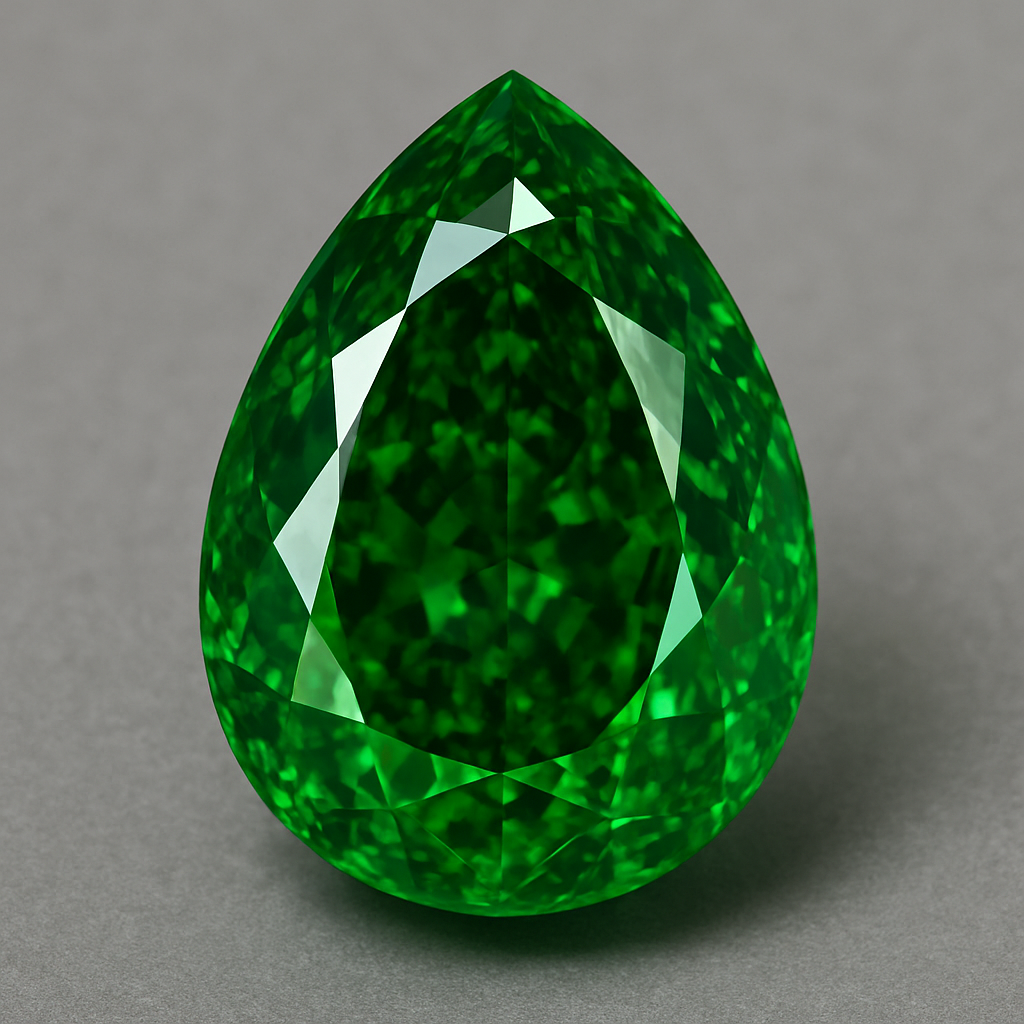

緑色の輝きを放つ41カラットの天然ダイヤモンド、ドレスデン・グリーン。その美しい光は見る者を魅了しますが、この宝石の生まれ故郷は謎に包まれています。歴史の霧に隠され、その起源ははっきりと分かっていません。有力な説としては、はるか昔にインドの鉱山で発見されたというものがあります。もしかしたら、ゴンドワナ大陸と呼ばれる太古の大地の奥深くで生まれたのかもしれません。しかし、それがいつ、どのようにして地上に姿を現したのか、正確な記録は残されていません。この謎めいた出自こそが、ドレスデン・グリーンの物語に深みを与え、人々を惹きつけてやまない理由の一つと言えるでしょう。 -

光の屈折と宝石の輝き

光が異なる物質に入るとき、その進む道筋が変わることを光の屈折と言います。光は物質の種類によって伝わる速さが異なり、この速さの違いが屈折を生じさせます。たとえば、空気中を進む光が水に入ると、空気中よりも水中の方が光の伝わる速さが遅くなるため、光は水面で折れ曲がって水中を進みます。これは、浅瀬にいる魚が実際よりも浅い位置に見えたり、ストローが水中で折れ曲がっているように見える原因でもあります。 この光の屈折は、宝石の輝きと深い関わりがあります。宝石のきらめきは、内部に入った光が様々な方向に反射、分散されることで生まれますが、この光の振る舞いに屈折が大きく影響しているのです。宝石の内部に光が入射すると、まず空気と宝石の境界面で屈折が起こり、光は進路を変えます。そして宝石の内部を進む光は、さらに内部の様々な結晶面で反射と屈折を繰り返します。このようにして複雑に屈折と反射を繰り返した光が、最終的に宝石の表面から出て目に届くことで、あの美しい輝きが生まれるのです。 物質によって光の屈折の度合いは異なり、これを数値で表したものを屈折率と言います。屈折率は、光が真空中を進む速さと、その物質の中を進む速さの比で表されます。屈折率が高いほど、光は大きく屈折します。ダイヤモンドが高い屈折率を持つことはよく知られており、この高い屈折率がダイヤモンド特有の強い輝きの要因となっています。ルビーやサファイア、エメラルドなどもそれぞれ異なる屈折率を持っており、その屈折率の違いが、それぞれの宝石特有の色や輝きに繋がっています。 屈折率は宝石の鑑定にも役立ちます。専門家は、屈折計と呼ばれる器具を用いて宝石の屈折率を正確に測定することで、宝石の種類を特定します。また、屈折の状態を観察することで、宝石内部の傷や不純物の有無を判断することも可能です。このように、光の屈折は宝石の魅力を理解する上で非常に重要な要素であり、宝石の世界をより深く探求するための鍵と言えるでしょう。 -

ガラスの魅力と模造宝石の世界

ガラスは、窓や食器、装飾品など、暮らしの中で広く使われている、ありふれた素材です。主な成分はケイ酸で、砂を高温で溶かして冷やし固めることで作られます。この時、冷やす速度が速いため、分子が規則正しく並ぶことができず、不規則な構造になります。これを非晶質と言います。まるで凍った液体のような状態で、結晶のような規則正しい構造を持たないことが、ガラスの大きな特徴です。 -

神秘の炭素:石墨からダイヤモンドまで

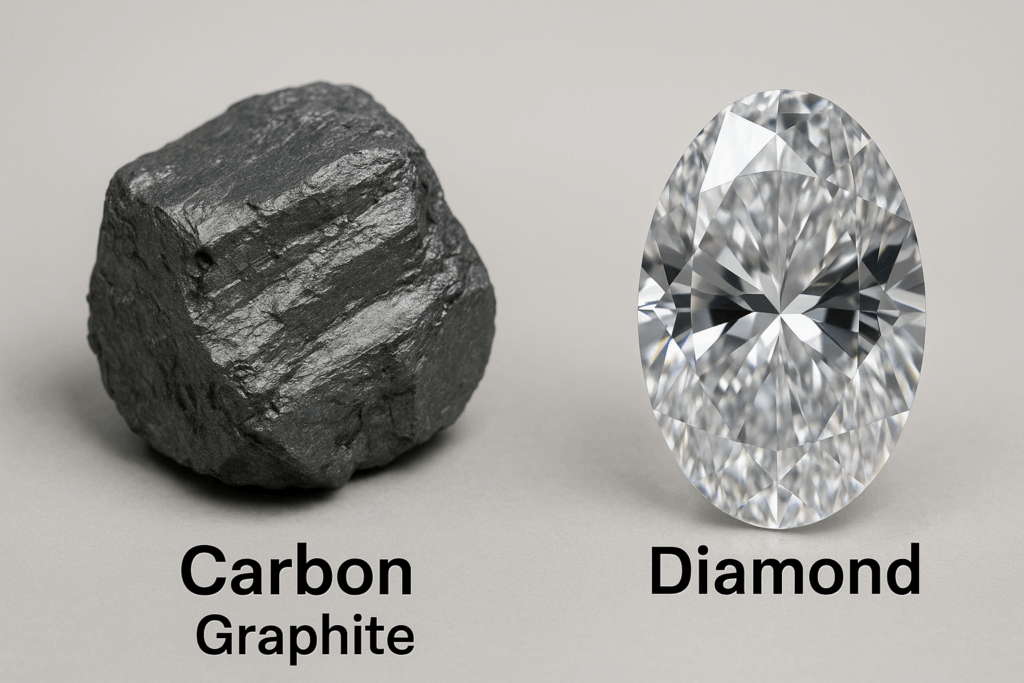

炭素は、私たちの暮らしの中で大変身近な元素でありながら、実に多彩な姿を見せる不思議な物質です。元素記号は「C」、原子番号は6です。空気中には二酸化炭素として含まれており、海の中にも炭酸の形で溶け込んでいます。そして、私たち人間を含む生き物の体を作る有機物の骨格を担っています。動物や植物はもちろんのこと、目に見えない小さな生き物に至るまで、すべての生き物は炭素を基盤として成り立っています。まさに、炭素は命の源と言えるでしょう。 -

悠久の海の贈り物、フォシルコーラル

遠い昔、活気に満ちた海の中で揺らめいていたサンゴ。やがて命を終えた後も、海の底で静かに時を刻み続けました。数千万年、あるいは数億年という想像もつかないほど長い年月を経て、サンゴはゆっくりと石英化していき、化石珊瑚へと姿を変えたのです。古代の海の記憶を閉じ込めたこの神秘的な石は、まさに自然が生み出した芸術品と言えるでしょう。 -

ガチャ石:宝石業界の裏側

宝石の原石は、まるで宝くじのようです。 表面だけを見ても、その中身が美しい宝石なのか、それとも全く価値のない石なのかを判断することはできません。そこで、研磨するまでどんな宝石が現れるか分からない原石のことを、『ガチャ石』と呼ぶ人たちがいます。この名前は、子供の遊び道具である『カプセルトイ』の『ガチャガチャ』に由来しています。『ガチャガチャ』は、お金を入れてハンドルを回すとカプセルに入ったおもちゃが出てくる仕組みですが、何が当たるかは開けてみるまで分かりません。ときにはわくわくするような素敵な景品が手に入ることもあれば、そうでないこともあります。 宝石の原石もこれと同じです。原石を研磨する作業は、まさに『ガチャガチャ』のカプセルを開ける瞬間のドキドキ感に似ています。美しい輝きを秘めた宝石が現れることもあれば、残念ながら光沢のない石が出てくることもあります。研磨しても美しい輝きを放たない石は、残念ながら宝石としての価値はほとんどありません。このような品質の低い石を、まるで『ガチャガチャ』で外れを引いたように例え、『ガチャ石』と呼ぶようになったのです。 この『ガチャ石』という言葉は、宝石業界の正式な専門用語ではなく、業界の人たちの間だけで使われる隠語のようなものです。一般的にはほとんど知られていません。しかし、この言葉を知ることで、宝石業界の奥深さや、原石を扱う人たちのドキドキ感、そして宝石が持つ特別な魅力をより深く理解することができるでしょう。まるで宝探しのような原石の世界。その中で『ガチャ石』という言葉は、宝石に秘められた無限の可能性と、それを見極める難しさを物語っているかのようです。 -

淡水真珠の魅力:輝きの秘密

淡水真珠とは、湖や川などの淡水で育まれた貝から採れる宝石です。 海の真珠とは異なり、穏やかな環境で育つため、独特の優しい輝きが特徴です。真珠と聞くと、海で採れるものを想像する人が多いかもしれませんが、淡水真珠にも長い歴史があり、古くから人々に愛されてきました。その美しさは時代を超えて、世界中の人々を魅了し続けています。 -

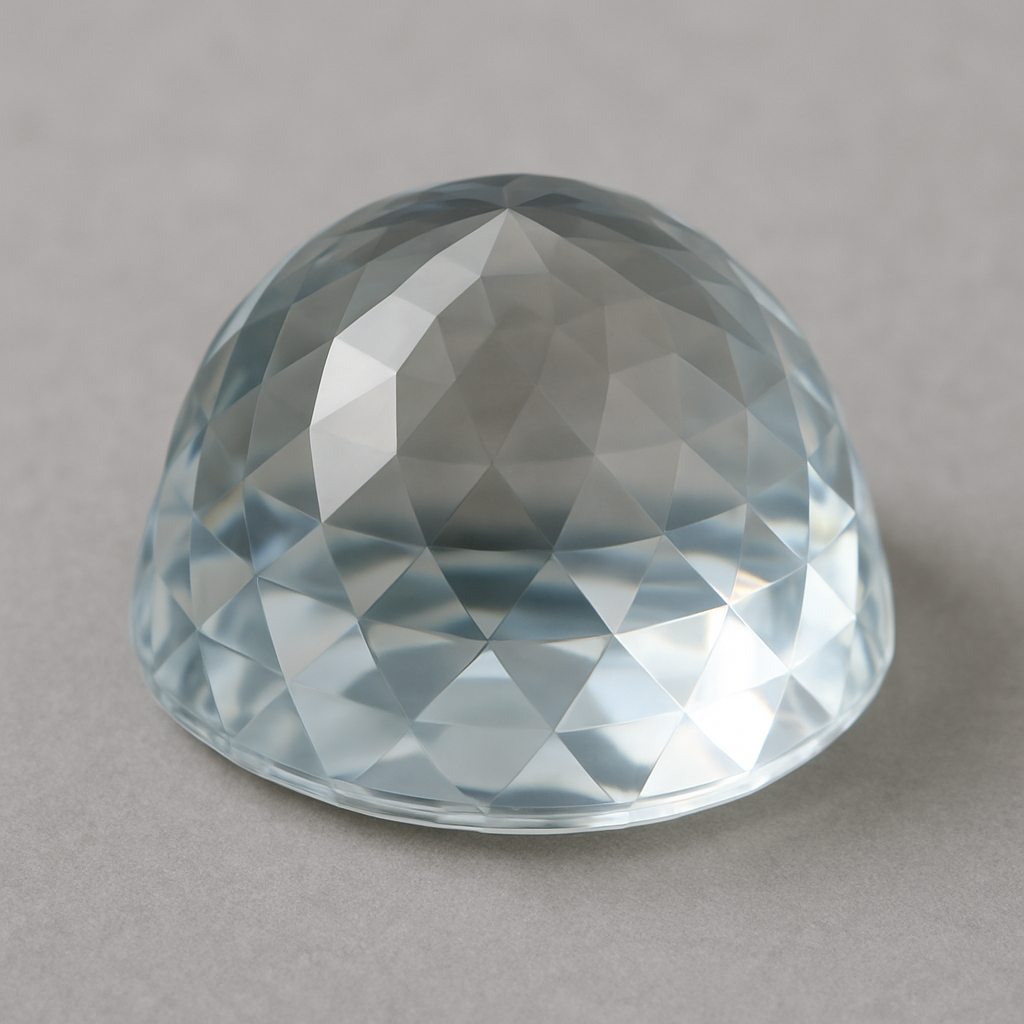

宝石のドームカット:丸みを帯びた魅力

宝石の表面を、丸みを帯びた、まるで空に浮かぶ半球のように仕立てた加工のことを、ドームカットと言います。別名、カボションカットとも呼ばれ、古くから多くの人々に愛されてきました。同じ宝石の加工方法であるファセットカットのように、小さな平面をいくつも作って光を反射させるのとは異なり、ドームカットは滑らかな曲線を特徴としています。 この柔らかな曲線によって、光は表面で優しく反射し、宝石本来の持ち味である奥深い輝きを放ちます。夜空に浮かぶ満月のように、落ち着いた光沢は見る人に神秘的な印象を与えます。ドームカットにも様々な形があり、宝石の種類や特徴に合わせて、職人が丁寧に仕上げています。 ドームカットの高さや丸みの程度によって、宝石の印象は大きく変わります。例えば、高さを高くすると、より立体的に見え、宝石の存在感が際立ちます。反対に、高さを抑え、緩やかな曲線を強調すると、柔らかい印象になり、落ち着いた雰囲気を演出できます。 熟練した職人は、宝石の持つ個性を最大限に引き出すために、一つ一つ丁寧にドームカットを施します。石の内部の模様や色合い、透明度などを考慮し、最適な高さと丸みを追求することで、最も美しく輝く形を作り出すのです。まるで彫刻家のように、原石の中に眠る美しさを、ドームカットによって解き放つのです。その滑らかな曲線は、自然の造形美と職人の技術が融合した、まさに芸術作品と言えるでしょう。 -

ガチャラ産エメラルド:輝きの秘密

緑色の宝石の中でも、ひときわ鮮やかな緑の輝きを放つのが翠玉です。古くから人々を魅了してきたこの宝石は、緑色の濃淡や透明度、内包物など、様々な要素がその魅力をさらに深めています。 -

レール留め:宝石を優しく守る縁

レール留めとは、宝石を包み込むように細長い金属の枠で留める技法のことです。この枠は、まるで列車がレールの上を走るように、宝石をしっかりと固定します。そのため、「レール留め」と呼ばれています。レール留めは、宝石の輝きを最大限に引き出すとともに、宝石を傷や衝撃から守るという重要な役割も担っています。 -

紛らわしい宝石名

宝石の世界では、様々な名称が使われており、時に混乱を招くことがあります。中でも「偽名」と呼ばれるものについて詳しく説明します。偽名とは、宝石本来の鉱物名とは異なる通称のことを指します。文字通り捉えると、偽物や不正を思わせる響きがありますが、宝石業界では必ずしも悪い意味で使われていません。むしろ、消費者に宝石の魅力をより分かりやすく伝えるための手段として用いられることが一般的です。 -

宝石取引の基礎:ガイ単価とは

宝石の値打ちは、様々な要素が複雑に絡み合い、最終的に決まります。その美しさは、輝きや色合いの鮮やかさといった要素から判断されます。きらめく輝きは、光を反射する力、すなわち宝石の研磨の良し悪しによって左右されます。加えて、色の深みや鮮やかさも、その石の価値に大きく影響します。同じ種類の宝石でも、色の濃淡や彩度の違いにより、価格が大きく異なる場合もあります。 -

輝きを放つ宝石:ラディアントカット

輝きの強い宝石がお好きな方に、ぜひおすすめしたいのが「ラディアントカット」です。このカットは、四角形の宝石に施されるカット方法で、角を落とした長方形が特徴です。 ラディアントカットの魅力は、何と言ってもその見事な輝きです。このカットは、70もの切子面(宝石の表面につける小さな面)が施されています。それぞれの面が光を反射し、まるで宝石の中に無数の星がきらめいているかのような、まばゆいばかりの輝きを生み出します。