宝石の格付け:価値を決める重要なプロセス

もも(好奇心旺盛なJD)

もも(好奇心旺盛なJD)「グレーディング」って天然石の価値を決めるためのものだっていうのはなんとなくわかるんですけど、具体的にどういうものなのかよくわからないです。教えてください。

そうですね。「グレーディング」は宝石の鑑定士が宝石の品質を評価して等級をつけることです。その等級によって宝石の価格が決まる、大切な評価基準と言えるでしょう。たとえば、ダイヤモンドの4Cのように、色、透明度、研磨、重さの4つの基準で評価することで、宝石の価値を客観的に判断できるようになります。

なるほど。4Cみたいに、評価の基準があるんですね。じゃあ、基準さえあれば誰でもグレーディングできるんですか?

いいえ、グレーディングは専門の鑑定機関が行います。鑑定士は基準となる石と比較しながら、厳密に評価します。グレーディングによって、売る側も買う側も安心して取引できるようになるんですよ。

宝石鑑定士と呼ばれる専門家が、基準となる石と比較しながら、石の品質を評価し、等級付けを行います。この評価を「グレーディング」と言います。グレーディングは、売り手が石の価格を決めるための重要な情報となります。石の種類によって評価基準は異なり、マスターストーンと呼ばれる基準となる石と比較することで評価を行います。グレーディングの基準は、1930年代にGIAという機関がダイヤモンドの評価基準として「4C」を提唱したことが始まりです。この4Cは、色、透明度、研磨、重さの4つの要素で、現在でもダイヤモンドの評価基準として世界中で広く使われています。今では、多くの宝石がこの4Cを基準に評価されています。

等級を決めるもの

宝石の価値を見極める上で、等級を決める作業は非常に大切です。この等級は、専門の鑑定士によって慎重に決められます。宝石の値段はこの等級に大きく左右されます。鑑定士は様々な要素を細かく調べ、基準となる石と比べながら等級を判断します。

まず、色の良し悪しは重要な要素です。色の深さ、鮮やかさ、均一性などを基準石と比較し、どの程度美しいかを見極めます。色の美しさは宝石の価値に直結するため、鑑定士は細心の注意を払って評価します。

次に、透明度も重要な要素です。透明度とは、光が宝石の中を通り抜ける度合いのことです。内部に傷や曇りがないほど、透明度は高く、価値も高くなります。鑑定士は光を当てながら、宝石の中にどれくらい不純物があるかを確認します。

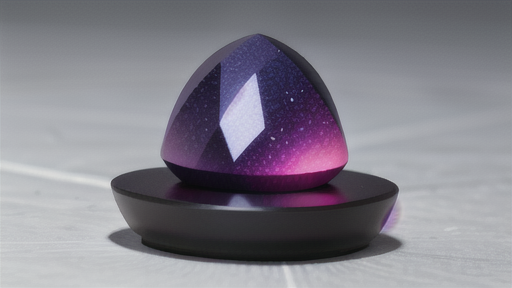

宝石の輝きを決めるカットも大切です。カットの良し悪しは、宝石の輝きや美しさに大きく影響します。熟練した職人が正確な技術でカットした宝石は、光を美しく反射し、輝きを増します。鑑定士はカットの正確さやバランス、そして輝きを総合的に評価します。

そして、宝石の大きさの指標である重さも欠かせません。重さは宝石の価値を大きく左右する要素の一つです。同じ種類、同じ品質の宝石であれば、当然重い方が価値が高くなります。鑑定士は精密な機器を用いて正確に重さを測定します。

これらの要素を総合的に判断し、基準となる石と比較することで、鑑定士は宝石の等級を決定します。こうして決められた等級は、宝石の品質を客観的に示すものであり、売買の際の重要な指標となります。この厳正な鑑定こそが、宝石市場の公正な取引を支えているのです。

| 要素 | 詳細 |

|---|---|

| 色 | 深さ、鮮やかさ、均一性などを基準石と比較 |

| 透明度 | 光が宝石の中を通り抜ける度合い、傷や曇りの有無 |

| カット | 正確さ、バランス、輝き |

| 重さ | 同じ種類、同じ品質であれば重い方が価値が高い |

基準となる石との比較

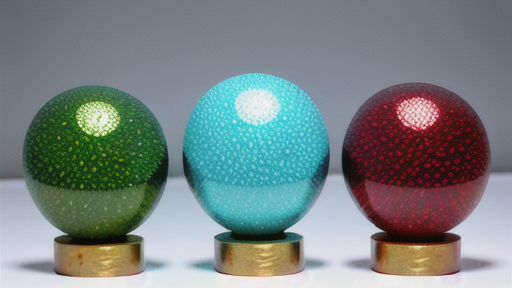

宝石の価値を見極める上で、等級を決める作業は大変重要です。この等級を決める際に欠かせないのが、基準となる石、つまりは見本となる石との比較です。この見本となる石は、それぞれの等級を代表する、まさに理想的な宝石です。これらの石は、マスターストーンと呼ばれ、色、透明度、輝き、そしてカットといったあらゆる面で完璧な状態を保っています。

鑑定士は、これらのマスターストーンを基準にして、評価する宝石をじっくりと調べます。まず、マスターストーンの色と、評価する宝石の色を見比べ、その濃淡や鮮やかさの違いを細かく確認します。マスターストーンの深みのある赤色と比べ、評価する宝石の赤色がわずかに淡い場合は、等級が下がることもあります。次に、透明度を比較します。宝石内部の傷や曇りの有無、そしてその程度をマスターストーンと見比べます。わずかな曇りでも、マスターストーンの完璧な透明度と比べると、評価に影響することがあります。さらに、カットの良し悪しも重要な要素です。マスターストーンの理想的なプロポーションと照らし合わせ、評価する宝石のカットの角度や輝きを綿密に調べます。カットが優れていると、宝石の輝きはより一層増し、その価値も高まります。

これらの比較作業は、熟練した鑑定士の鋭い目と、長年培ってきた経験と知識によって行われます。マスターストーンとのわずかな違いも見逃さず、正確な等級を判断するには、高度な技術と集中力が必要です。この緻密な比較作業こそが、宝石の真の価値を明らかにし、適正な価格を決める上で、なくてはならないものなのです。まさに、鑑定の精度を保証する重要なプロセスと言えるでしょう。

| 項目 | マスターストーンとの比較 |

|---|---|

| 色 | 濃淡や鮮やかさを比較。例:マスターストーンの深みのある赤色に対し、評価対象の赤色が淡い場合、等級が下がる。 |

| 透明度 | 傷や曇りの有無、程度を比較。例:わずかな曇りでも、マスターストーンの完璧な透明度と比べると評価に影響。 |

| カット | プロポーション、角度、輝きを比較。例:カットが優れていると輝きが増し、価値が高まる。 |

鑑定の4つの要素

宝石の価値を見極めるためには、古くから伝わる四つの大切な視点があります。それはまるで宝石の個性を読み解く羅針盤のようです。この四つの視点は、輝石の王である金剛石を評価するために考え出されたものですが、今では多くの宝石の評価基準として使われています。

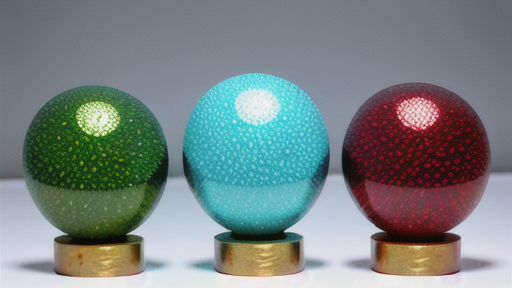

まず一つ目は「色」です。朝焼けの空の色、夕暮れの空の色、夜空の色のように、宝石の色は実に様々です。金剛石の場合、色のない、澄んだ水のようなものが最も高く評価されます。まるで春の山の雪解け水のように、一点の曇りもない透明感が尊ばれるのです。他の宝石では、特有の色が評価される場合もあります。例えば、紅玉の燃えるような赤色や翡翠の落ち着いた緑色など、それぞれの宝石が持つ独特の色合いが、その価値を高めるのです。

二つ目は「透明度」です。宝石の内部に、小さな傷や内包物(インクルージョン)がないかを調べます。内包物は、宝石が生まれる過程で自然に取り込まれたものです。庭園に咲く花のように、一つ一つ模様が異なるように、内包物もまた、二つとして同じものはありません。透明度の高い宝石は、光を遮るものがないため、より美しく輝きます。まるで磨かれた鏡のように、光を反射して輝くのです。

三つ目は「研磨」です。原石を美しく輝かせるためには、熟練の職人の技が必要です。宝石の形、光の反射、表面の仕上げなど、様々な要素が研磨の良し悪しを左右します。優れた研磨は、宝石の潜在的な輝きを引き出し、その美しさを最大限に高めます。職人の手によって命を吹き込まれた宝石は、まるで星のように輝きを放つのです。

四つ目は「重さ」です。宝石の重さは、カラットという単位で表されます。一カラットは〇・二グラムです。同じ種類、同じ品質の宝石であれば、当然、重いものほど価値が高くなります。これは、大きな宝石はそれだけ希少価値が高いためです。大きな宝石は、まるで太陽のように、圧倒的な存在感を放ちます。

これらの四つの要素を総合的に判断することで、宝石の真の価値を見極めることができます。宝石を選ぶ際には、この四つの視点を忘れずに、じっくりと観察してみてください。きっと、あなたにぴったりの宝石が見つかるはずです。

| 視点 | 説明 |

|---|---|

| 色 | 宝石の色は多様で、金剛石は無色透明なものが高く評価される。他の宝石では、紅玉の赤や翡翠の緑など、特有の色が評価される。 |

| 透明度 | 宝石内部の傷や内包物の有無を調べる。透明度の高い宝石は光を遮るものがなく、美しく輝く。 |

| 研磨 | 宝石の形、光の反射、表面の仕上げなどによって研磨の良し悪しが決まる。優れた研磨は宝石の輝きを高める。 |

| 重さ | 宝石の重さはカラットで表され、同じ種類・品質であれば重いほど価値が高い。 |

鑑定機関の役割

宝石の真偽や品質を見極める鑑定は、信頼性を確保するために、特定の販売業者ではなく、独立した第三者機関である鑑定機関によって行われることが一般的です。これらの鑑定機関は、宝石学の専門知識と長年の経験を持つ鑑定士を擁し、国際的に認められた基準と最新鋭の機器を用いて、客観的な評価を行います。

鑑定のプロセスは、まず宝石の外観を肉眼や拡大鏡で観察することから始まります。色、透明度、カット、大きさといった基本的な特性がチェックされ、次に屈折率や比重、分光特性などの科学的な分析が行われます。これらの分析により、宝石の種類や処理の有無、産地などが特定されます。

代表的な鑑定機関としては、世界的に権威のある米国宝石学会(GIA)をはじめ、国際的な基準に基づいて運営されている様々な機関が存在します。これらの機関が発行する鑑定書は、宝石の品質を証明する公式な書類であり、その信頼性は国際的に認められています。鑑定書には、鑑定された宝石のすべての詳細な情報が記載されており、これにより売買取引における透明性が確保され、消費者と販売業者の間の信頼関係が構築されます。

鑑定機関は、宝石市場において公正な取引を促進し、市場の健全な発展に大きく貢献しています。また、消費者を偽物や不正な処理が行われた宝石から守る役割も担っており、消費者保護の観点からも非常に重要な存在です。高価な宝石を購入する際には、信頼できる鑑定機関が発行した鑑定書が付いているかを確認することで、安心して取引を行うことができます。鑑定機関の存在は、宝石業界全体の信頼性向上に欠かせない要素と言えるでしょう。

| 項目 | 内容 |

|---|---|

| 鑑定機関 | 独立した第三者機関。宝石学の専門知識と長年の経験を持つ鑑定士、国際基準、最新鋭機器を用いて客観的な評価を行う。 |

| 鑑定プロセス | 1. 肉眼/拡大鏡による外観観察(色、透明度、カット、大きさ) 2. 科学的分析(屈折率、比重、分光特性など) 3. 宝石の種類、処理有無、産地特定 |

| 代表的な鑑定機関 | GIAなど |

| 鑑定書 | 宝石の品質を証明する公式書類。売買取引の透明性確保、消費者と販売業者の信頼関係構築。 |

| 鑑定機関の役割 | 宝石市場の公正な取引促進、市場の健全な発展、消費者保護(偽物/不正処理宝石からの保護) |

| 消費者へのアドバイス | 高価な宝石購入時は、信頼できる鑑定機関発行の鑑定書を確認 |

鑑定の重要性

宝石を買うとき、鑑定書はなくてはならないものです。まるで宝石の戸籍謄本のように、その石の個性や価値を物語る大切な証書なのです。鑑定書は、信頼のおける鑑定機関が発行するもので、宝石の品質を客観的に評価した情報が記されています。

高価な宝石であればなおのこと、鑑定書は安心して購入するための道しるべとなります。鑑定書には、宝石の種類や大きさ、カットの形状、色、透明度、そして内包物といった特徴が細かく記載されています。これらの情報は、その宝石の真の価値を理解する上で欠かせないものです。まるで医師の診断書のように、宝石の状態を正確に伝えてくれるのです。

鑑定書は、将来宝石を売却する際にも重要な役割を果たします。鑑定書付きの宝石は、その品質が保証されているため、市場での評価が高くなります。これは、中古車を買う際に整備記録があると安心できるのと似ています。鑑定書があることで、売却時の価格交渉を有利に進めることができ、より高い値段で売却できる可能性が高まります。

また、鑑定書は、宝石の紛失や盗難時の保険請求にも役立ちます。鑑定書に記載されている情報があれば、宝石の価値を証明することができ、適切な保険金を受け取ることができます。これは、家の権利書があることで家の所有権を証明できるのと同じです。

宝石は、その美しさだけでなく、資産価値も持つものです。その価値を正しく理解し、賢く購入するためにも、鑑定書の確認は欠かせません。宝石を選ぶ際には、鑑定書をじっくりと読み解き、その宝石の真の価値を見極めることが大切です。

| 項目 | 内容 | 例え |

|---|---|---|

| 役割 | 宝石の品質を客観的に評価した情報の記載 | 宝石の戸籍謄本 |

| 重要性 | 安心して購入するための道しるべ | 医師の診断書 |

| 記載情報 | 種類、大きさ、カット、色、透明度、内包物 | – |

| 売却時の役割 | 品質保証、市場評価向上、価格交渉を有利に進める | 中古車の整備記録 |

| 紛失・盗難時の役割 | 保険請求時の価値証明 | 家の権利書 |

歴史

宝石を鑑定する長い道のりは、今からおよそ90年ほど前、1930年代にアメリカ宝石学協会、通称GIAがダイヤモンドの4つのCによる評価法を世に送り出したことから始まりました。この4つのCとは、重さ(カラット)、透明度(クラリティ)、色(カラー)、そして輝き(カット)の頭文字をとったものです。この画期的な評価法は、それまで職人の勘や経験といった曖昧な基準に頼っていたダイヤモンドの品質を、誰が見ても分かる明確な数値で示すことを可能にしました。

それ以前は、ダイヤモンドの良し悪しは、長年宝石を扱ってきた熟練の商人の目に頼るしかありませんでした。そのため、同じダイヤモンドでも、見る人によって評価が異なり、価格にもばらつきがありました。中には、この情報の差を利用して、不当に高い値段で売買が行われることもあったでしょう。しかし、4つのCによる評価法が確立されたことで、ダイヤモンドの価値判断は、より確かなものとなり、売る側も買う側も安心して取引ができるようになりました。

この4つのCによる評価法は、瞬く間に世界中に広まり、今ではダイヤモンドだけでなく、ルビーやサファイア、エメラルドといった他の多くの宝石にも使われています。宝石の品質を客観的に評価するための世界共通の物差しとなったのです。GIAの功績は、宝石業界全体の透明性を高め、信頼性を向上させたという点で非常に大きなものでした。今では、多くの人が安心して宝石を購入できるのも、GIAの地道な努力と革新的な取り組みのおかげと言えるでしょう。宝石の鑑定の歴史において、4つのCによる評価法の誕生は、まさに革命的な出来事だったのです。

| 要素 | 説明 |

|---|---|

| カラット(Carat) | 重さ |

| クラリティ(Clarity) | 透明度 |

| カラー(Color) | 色 |

| カット(Cut) | 輝き |