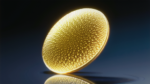

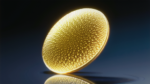

青割り:緑がかった金の輝き

もも(好奇心旺盛なJD)

もも(好奇心旺盛なJD)『青割り』って天然石と関係があるって聞いたんですけど、どういう意味ですか?

『青割り』は、金と銀の合金で、緑色っぽい色合いになることから、青金(グリーンゴールド)または青割りって呼ばれるんだよ。特に18金で良い色が出るんだよ。

へえー、緑色なのに青って言うんですね。でも、それが天然石とどう関係があるんですか?

天然石を装飾品にするときに、この青割りを台座や枠に使ったりするんだよ。石の色を引き立てたり、デザインのアクセントとして使われるんだよ。

金と銀を混ぜ合わせた金属で、緑色をしているため青金または青割りと言います。この金属は、特に18金で美しい緑色になります。この青割りは、天然石と関連した言葉として使われています。

青割りの概要

青割りとは、金と銀を混ぜ合わせた合金で、緑色がかった独特の光沢を持つ装飾材料です。その名の通り青色の名が付されていますが、実際の色は緑色に近いため、現代の感覚では少し不思議に思われるかもしれません。これは、昔の日本では青色が緑色を含む幅広い色を表す言葉だったことに由来します。例えば、青葉、青りんご、青信号など、現代では緑色と認識されているものにも青の字が使われています。青割りの名前には、このような日本語の歴史的な背景が込められているのです。

青割りは、金と銀の配合比を変えることで、微妙な色の変化を楽しむことができます。職人の熟練した技によって、その緑がかった輝きはさらに美しく際立ちます。特に、金の純度を表すK18(18金)は、青割りの緑色が最も美しく映えると言われています。18金は75%が金で、残りの25%に銀などの他の金属が含まれています。この25%に銀を多く配合することで、独特の緑色が生まれます。青割りは、その落ち着いた緑色の輝きから、古くから宝飾品、特に和装用の宝飾品に多く用いられてきました。かんざしや帯留めなどに加工され、日本の伝統的な美意識を彩ってきました。近年では、その独特の風合いが見直され、現代的なデザインの宝飾品にも取り入れられています。金と銀の配合、加工方法によって様々な表情を見せる青割りは、時代を超えて愛される日本の伝統的な装飾素材と言えるでしょう。

| 項目 | 内容 |

|---|---|

| 材質 | 金と銀の合金 |

| 色 | 緑色がかった光沢(名称は「青」) |

| 名前の由来 | 昔の日本語で「青」は緑色を含む幅広い色を表していたため |

| 色の調整 | 金と銀の配合比を変えることで微妙な色の変化が可能 |

| おすすめの配合 | K18(18金:金75%、銀など25%) |

| 用途 | 宝飾品(かんざし、帯留めなど)、特に和装用 |

| その他 | 近年、現代的なデザインにも取り入れられている |

青割りの歴史

青割りは、金と銀を組み合わせることで生まれる独特の緑がかった青色の合金で、その歴史は古代にまで遡ります。金と銀を融合させる技術は、世界各地の古代文明で既に知られており、それぞれの文化の中で宝飾品や装飾品の一部として用いられてきました。金色の輝きと銀色の落ち着きが溶け合い、緑がかった青色に変化する様は、神秘的な力を持つと信じられていた時代もあったようです。

日本では、特に江戸時代に金工芸が大きく発展しました。平和な時代が長く続いたことで、人々は贅沢品に目を向けるようになり、職人たちは技術の向上に切磋琢磨しました。青割りも、この時代の金工芸の発展と共に洗練されていきました。当時の刀匠や金工師たちは、金と銀の配合比率をわずかに変えることで、淡い青緑から深い青色まで、様々な色合いの青割りを作り出す高度な技術を有していました。これらの青割りは、刀の鍔(つば)や小柄(こづか)などの刀装具、あるいはかんざしや帯留めといった装身具に用いられ、人々の暮らしに彩りを添えました。

青割りの色の変化は、素材の配合比率だけでなく、加熱時間や温度、冷却方法などによっても繊細に変化します。そのため、職人は長年の経験と勘を頼りに、理想の色合いを作り出す必要がありました。現代においても、この伝統的な技術は脈々と受け継がれています。現代の職人たちは、先人たちの知恵と技を尊重しつつ、新しい表現方法も模索しながら、美術工芸品や宝飾品などに青割りを用い、その魅力を現代に伝えています。時代を超えて愛され続ける青割りは、日本の伝統工芸の奥深さと、職人たちの技術の高さを示す輝かしい一例と言えるでしょう。

| 項目 | 内容 |

|---|---|

| 材質 | 金と銀の合金 |

| 色 | 緑がかった青色 |

| 歴史 | 古代から世界各地で使用 |

| 日本の歴史 | 江戸時代に金工芸の発展と共に洗練 |

| 用途 | 刀装具(鍔、小柄)、装身具(かんざし、帯留め)、美術工芸品、宝飾品 |

| 色の変化 | 金と銀の配合比率、加熱時間、温度、冷却方法 |

| 技術 | 伝統的な技術が現代に継承 |

青割りの特徴

青割りは、金と銀の合金であり、その最大の特徴は独特の緑がかった金色です。金の華やかな輝きと銀の落ち着いた白っぽい光沢が美しく調和し、他の金属には見られない独特の色合いを生み出しています。まるで新緑が芽吹く早春の野山を思わせるような、爽やかで落ち着いた印象を与えます。この緑がかった金色は、配合する金の割合が多いほど黄色みを帯び、銀の割合が多いほど白っぽく変化します。

特に、金の純度が高いK18の青割りは、緑色がより鮮やかに表れるため、高級な宝飾品に用いられることが多く、その価値を高めています。熟練の職人は、金と銀の配合比率を緻密に調整することで、緑色の濃淡を自在に操り、様々な色合いの青割りを作り出します。まるで絵の具を混ぜ合わせるように、微妙な変化を生み出す職人技は、まさに匠の技と言えるでしょう。同じ青割りでも、職人の手によって生まれる色の違いは、自然の織りなす色の妙を感じさせます。

また、金と銀はどちらも比較的柔らかく、加工しやすい金属です。そのため、青割りも細工しやすく、繊細な装飾を施すことが可能です。宝飾品としてはもちろんのこと、美術工芸品などにも幅広く利用されています。職人は、その柔らかな性質を活かし、槌で叩いたり、鏨で彫ったりすることで、様々な形を作り出し、美しい模様を刻みます。このように、青割りは独特の色合いと加工のしやすさを兼ね備えた、魅力的な素材と言えるでしょう。

| 項目 | 内容 |

|---|---|

| 材質 | 金と銀の合金 |

| 特徴 | 緑がかった金色 金の割合が多いほど黄色みを帯び、銀の割合が多いほど白っぽく変化 K18青割りは緑色が鮮やかで高級宝飾品に利用 |

| 印象 | 爽やか 落ち着いた |

| 加工性 | 比較的柔らかく加工しやすい 繊細な装飾が可能 |

| 用途 | 宝飾品 美術工芸品 |

青割りの種類

青割りとは、金と銀を混ぜ合わせた合金に、さらに微量の他の金属を加えることで独特の緑色を作り出したものです。この緑色は、まるで新緑の葉が朝日に照らされたような爽やかさを持つため、多くの宝飾品に用いられています。青割りは、金と銀の配合比率、そして加えられる微量金属の種類や量によって、様々な色合いに変化します。一般的には、金の含有量が多いほど黄色みが強く、銀の含有量が多いほど緑色が強くなります。さらに、微量金属の種類によっては、青みがかった緑や、落ち着いた深緑など、微妙な色の調整が可能です。

代表的な青割りとして、金の含有量が18金であるK18青割りが挙げられます。K18青割りは、金の配合比率が高いため、深みのある緑色と、上品な輝きが特徴です。その美しさから、高級宝飾品や、特別な記念日の贈り物などに選ばれることが多いです。また、金の配合比率が14金であるK14青割りも人気があります。K18青割りに比べて金の含有量が少ない分、価格も抑えられています。K14青割りは、普段使いのアクセサリーに最適で、鮮やかな緑色が日常に彩りを添えてくれます。さらに、金の含有量が10金であるK10青割りもあります。K10青割りは、金の含有量が最も少ないため、最も手軽に青割りの美しさを楽しむことができます。普段使いのアクセサリーとして、気軽にファッションに取り入れることができます。このように、青割りは、金の配合比率によって様々な種類があり、それぞれ異なる色合いと価格帯を持っています。自分の好みや予算、用途に合わせて最適な青割りを選ぶことができます。加えて、同じ配合比率であっても、職人の技によって微妙な色の違いが生まれることもあります。そのため、実際に手に取って色味を確認し、自分にぴったりの一品を見つける楽しみもあります。

| 種類 | 金の配合比率 | 色合い | 価格 | 用途 |

|---|---|---|---|---|

| K18青割り | 18金 | 深みのある緑色、上品な輝き | 高 | 高級宝飾品、特別な記念日の贈り物 |

| K14青割り | 14金 | 鮮やかな緑色 | 中 | 普段使いのアクセサリー |

| K10青割り | 10金 | – | 低 | 普段使いのアクセサリー |

青割りの魅力

青割りとは、金と銀を合わせた合金に、緑青色の皮膜を施した伝統工芸品です。その最大の魅力は、なんといっても緑がかった金色が織りなす独特の色合いです。金のような華やかさ、銀のような落ち着いた雰囲気、そして緑青の渋みが絶妙に溶け合い、他の金属には見られない奥深い輝きを放ちます。この独特の色合いは、持ち主に風格と気品を添え、特別な存在感を演出してくれるでしょう。

青割りは、金と銀、それぞれの金属の利点を併せ持っています。金の持つ華やかな輝きと、銀の落ち着いた色合い、そして両方の金属の優れた耐久性を受け継いでいます。金と銀の配合比率を変えることで、色合いの濃淡を調整できるのも魅力の一つです。淡い緑色から深い青緑色まで、職人の熟練の技によって様々な色合いが生み出されます。

青割りは日本の伝統工芸と深く結びついており、歴史と文化を感じさせる素材でもあります。古くは武具の装飾や刀の鍔などに用いられ、武士の精神性を象徴する素材として大切にされてきました。時代が変わり、現代においてもその美しい輝きは、多くの人々を魅了し続けています。帯留めやかんざし、アクセサリーなど、様々な装飾品に姿を変え、日本の伝統美を現代に伝えています。

青割りの落ち着いた輝きは、身に着ける人の個性を引き立て、普段の装いをより一層上品に彩ってくれます。華美になりすぎず、それでいて存在感を放つ青割りは、様々な場面で活躍してくれるでしょう。普段使いはもちろん、特別な日にもふさわしい、まさに日本の宝と呼ぶにふさわしい素材です。時代を超えて愛され続ける青割りの魅力に触れ、その奥深い輝きをぜひ体感してみてください。

| 特徴 | 詳細 |

|---|---|

| 色合い | 緑がかった金色。金のような華やかさ、銀のような落ち着いた雰囲気、緑青の渋みが溶け合う。 |

| 素材 | 金と銀の合金に緑青色の皮膜を施したもの。 |

| 利点 | 金の輝き、銀の落ち着いた色合い、両方の耐久性。金銀の配合比率で色合いの濃淡調整が可能。 |

| 歴史 | 日本の伝統工芸。古くは武具の装飾や刀の鍔などに使用。武士の精神性を象徴。 |

| 現代での用途 | 帯留め、かんざし、アクセサリーなど。 |