庭石– tag –

-

佐治川石の魅力:歴史と物語

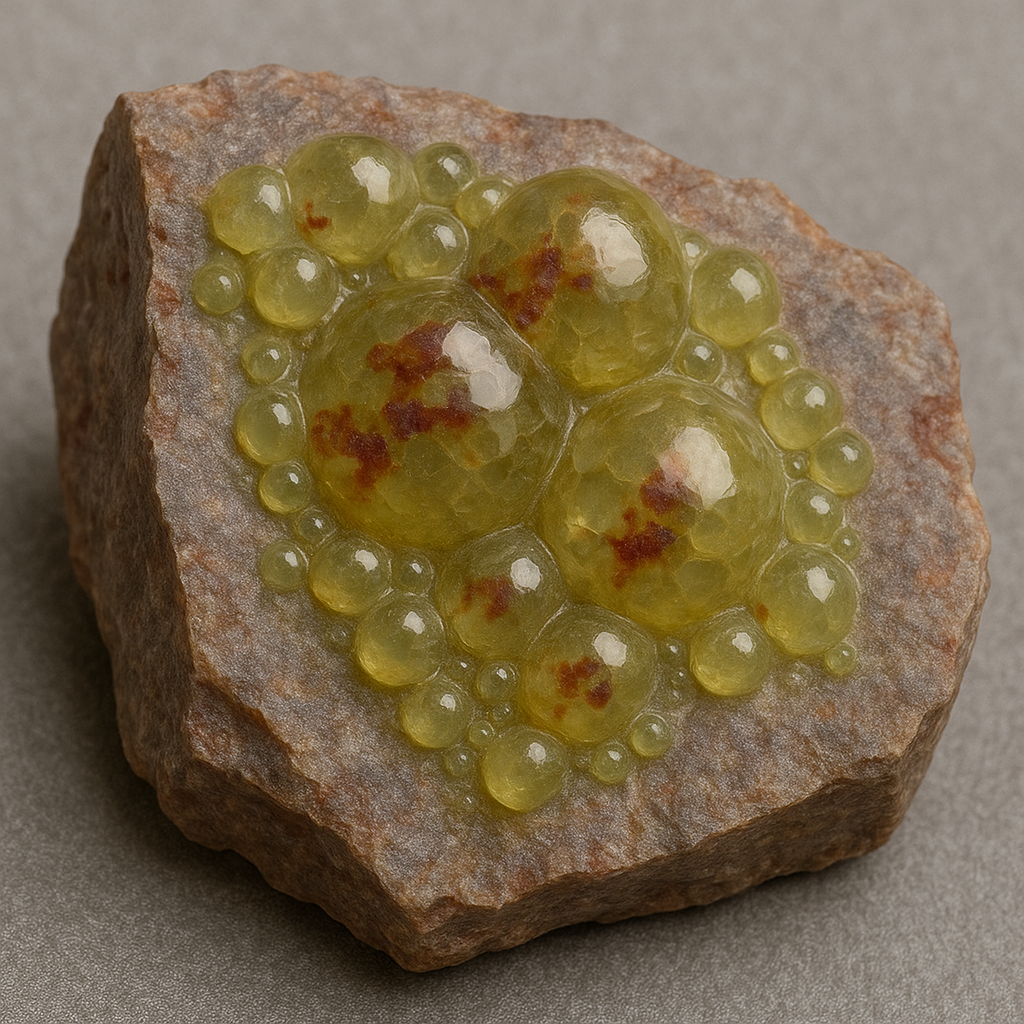

石の誕生についてお話しましょう。鳥取市佐治町で生まれた佐治川石は、日本三大銘石の一つとして名を馳せています。三大銘石の残り二つは、佐渡の赤玉石と神戸の本御影石とする説が有力ですが、他にも様々な組み合わせが伝えられています。 では、佐治川石はどのようにして生まれたのでしょうか。それは、気の遠くなるような遠い昔、三億年から一億六千万年前の出来事でした。深い海の底で火山が噴火し、溶岩や火山灰が噴き出しました。これらが冷えて固まり、岩石となりました。しかし、これで終わりではありません。長い年月をかけて、地球の表面は動き続け、地殻変動が起こりました。この変動によって、岩石は強い圧力を受けることになります。この圧力によって岩石の性質が変化し、変成岩と呼ばれる新たな石へと生まれ変わりました。これが佐治川石の誕生です。 佐治川石は、九州の北部から中国地方の東部にかけて広く分布する三郡変成岩という種類の石に分類されます。三郡変成岩は、元々は海底火山の噴出物で、変玄武岩や緑色千枚岩など、様々な呼び名で知られています。佐治川石もまた、これらの石と同じ起源を持つ兄弟のような存在と言えるでしょう。緑色や灰色、黒色など様々な色合いを見せる佐治川石ですが、これは含まれる鉱物の種類や割合、そして長い時間をかけて受けた自然の影響によって生まれた、個性豊かな模様と言えるでしょう。 -

鞍馬石:わびさびと癒やしの銘石

鞍馬石は、京都の北に位置する鞍馬山で採掘される花崗岩の一種です。その名は、山の名前に由来しています。鞍馬山は、牛若丸(のちの源義経)が修行した地としても知られ、由緒正しい歴史を有しています。古くから都として栄えた京都において、鞍馬石は様々な用途で用いられてきました。 鞍馬石は、独特の青みがかった灰色をしており、その落ち着いた色合いは、古都の静寂と見事に調和します。表面は、細かな粒状の結晶で覆われており、滑らかでしっとりとした質感を持っています。この独特の風合いは、日本の伝統文化、特に茶道の「わびさび」の精神と合致するとされ、大変重宝されてきました。 茶室の庭先に置かれる石灯籠は、鞍馬石を用いることで、幽玄な雰囲気を醸し出します。また、飛び石や沓脱石にも鞍馬石が用いられることが多く、茶室へと向かう静謐な空間を演出します。茶室に入る前に手や口を清めるためのつくばいにも鞍馬石が用いられます。水を受けた鞍馬石は、その濡れた表面がより一層深い色合いとなり、訪れる人々に清涼感を与えてくれます。 鞍馬石は、単なる石材ではなく、日本の伝統文化を象徴する存在と言えるでしょう。その静かで落ち着いた風合いは、古都の歴史と自然の美しさを映し出し、人々の心に深い安らぎを与えてくれます。鞍馬石に触れる時、私たちは日本の美意識の深淵に触れることができるのです。

1