🟨第1章:たまもも探検隊、古銭のルーツを探る!

もも(好奇心旺盛なJD)

もも(好奇心旺盛なJD)ねぇたまちゃん、日本のお金って、最初から日本で作ってたの?

実はね、日本最初の流通貨幣は“外国製”だったんだよ〜

えっ!?外国のお金!?どうして!?

そう、それが“渡来銭(とらいせん)”!つまり中国や朝鮮半島から海を越えてやってきたお金さ!

うわぁ〜、海を渡ってやってきたお金って、なんかロマンある〜〜〜!

🟨第2章:そもそも渡来銭ってなに?

渡来銭とは、中国や朝鮮などから日本に輸入・流入し、実際に日本国内で使用された外国貨幣のことです。主に「銭貨(せんか)」、つまり金属でできた丸い穴あき硬貨が中心でした。

| 分類 | 地域 | 代表的な銭種 | 備考 |

|---|---|---|---|

| 唐銭 | 唐(中国) | 開元通宝 | 最古の流入 |

| 宋銭 | 宋(中国) | 咸平元宝、祥符元宝など | 日本で最も流通した |

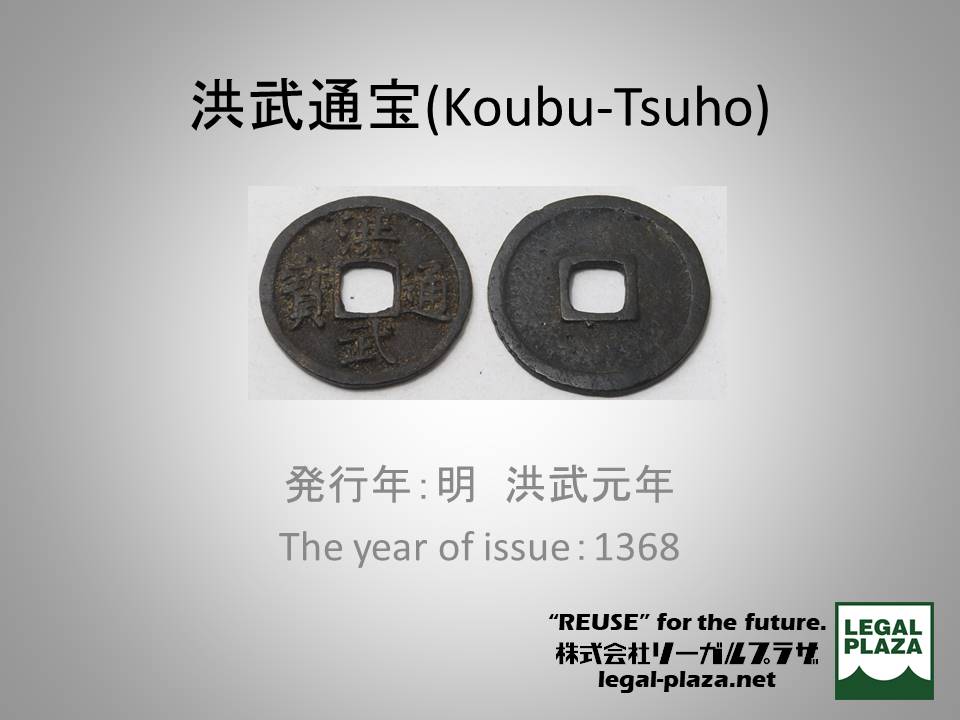

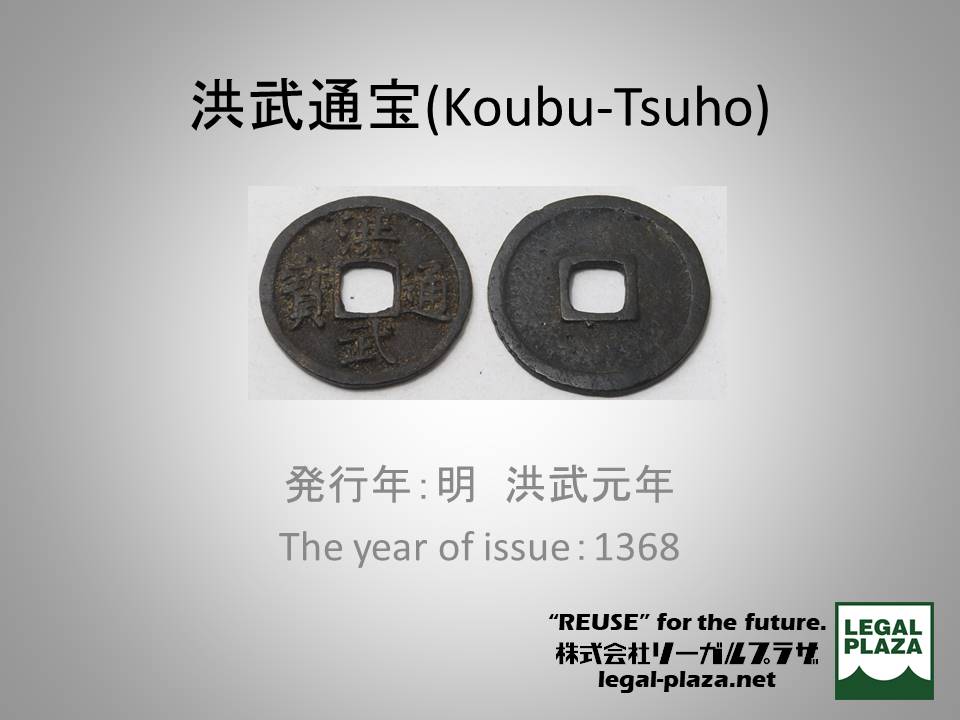

| 明銭 | 明(中国) | 永楽通宝など | 室町末期~江戸初期に人気 |

| 高麗銭 | 朝鮮半島 | 高麗通宝など | 数は少ない |

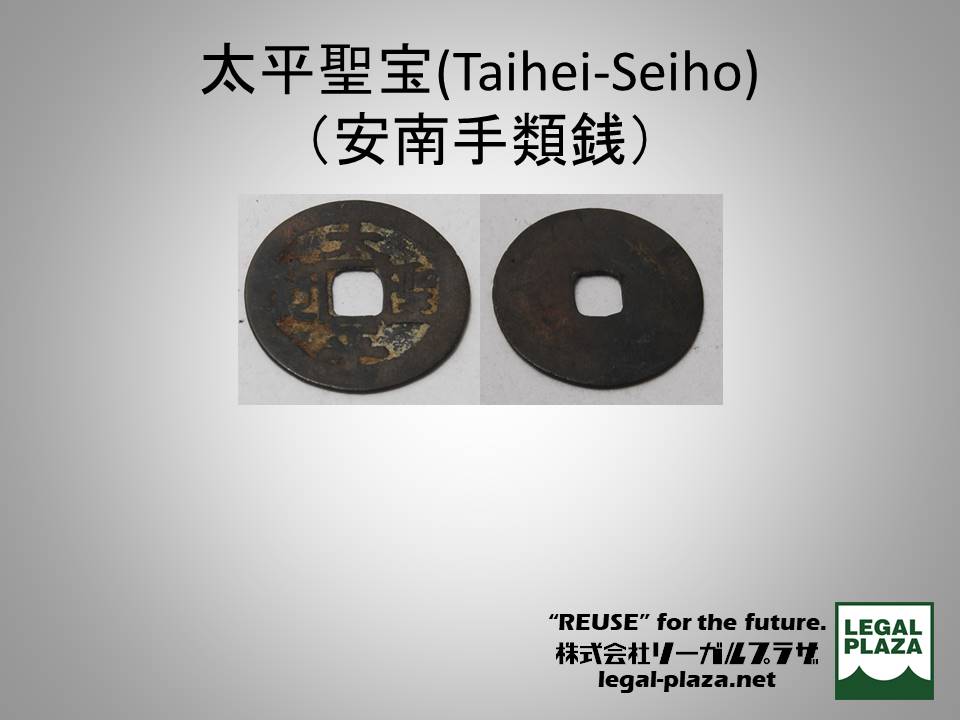

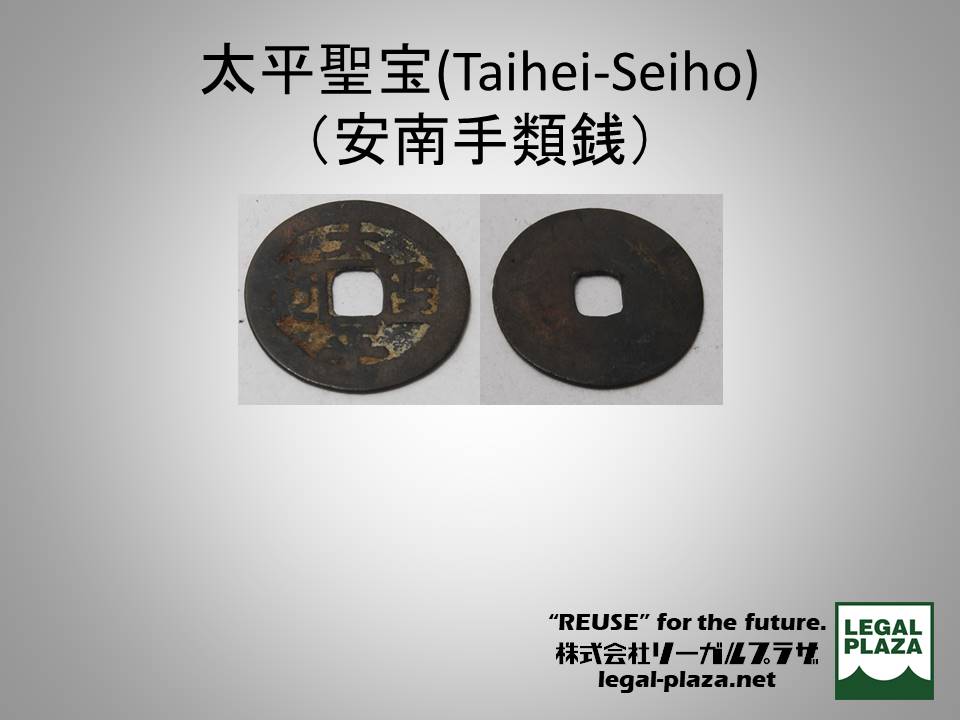

| その他 | 元・清・ベトナムなど | 稀に確認される程度 |

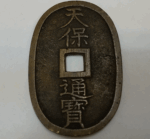

🟨第3章:最古の渡来銭「開元通宝」との出会い

“開元通宝”ってなんだか開運しそうな名前〜!

ふっ、唐の時代、紀元621年に鋳造された世界的にも有名な貨幣なんだ。

えっ!?そんな昔のお金、日本にあったの!?

奈良時代にはすでに輸入されていた形跡があるよ。つまり、日本の貨幣文化は中国の影響からスタートしてるんだ。

🟨第4章:日本を席巻!宋銭ブーム

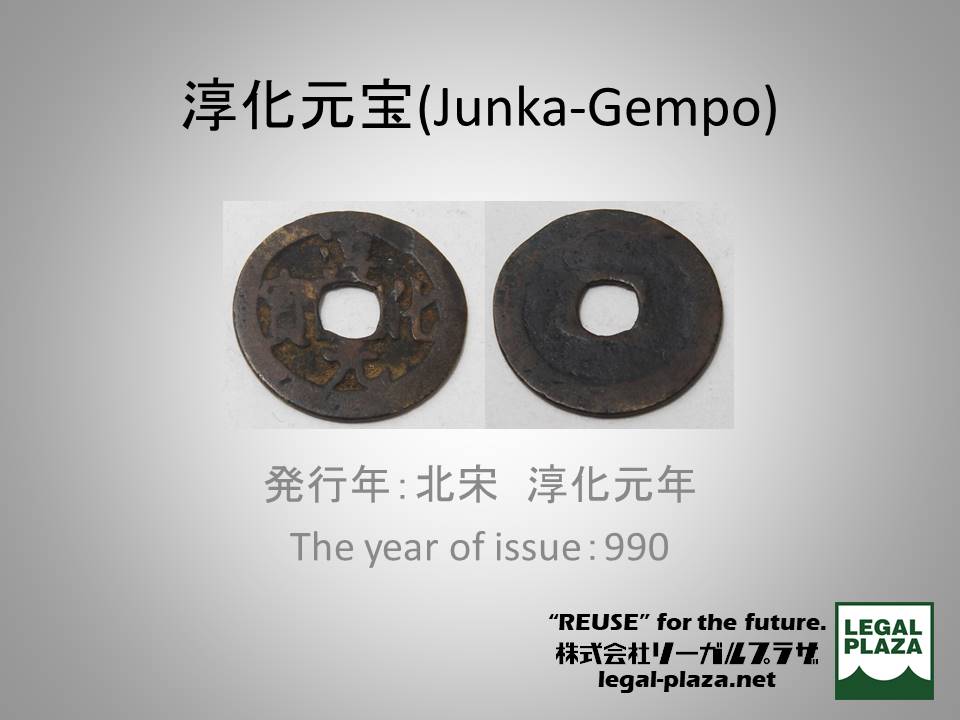

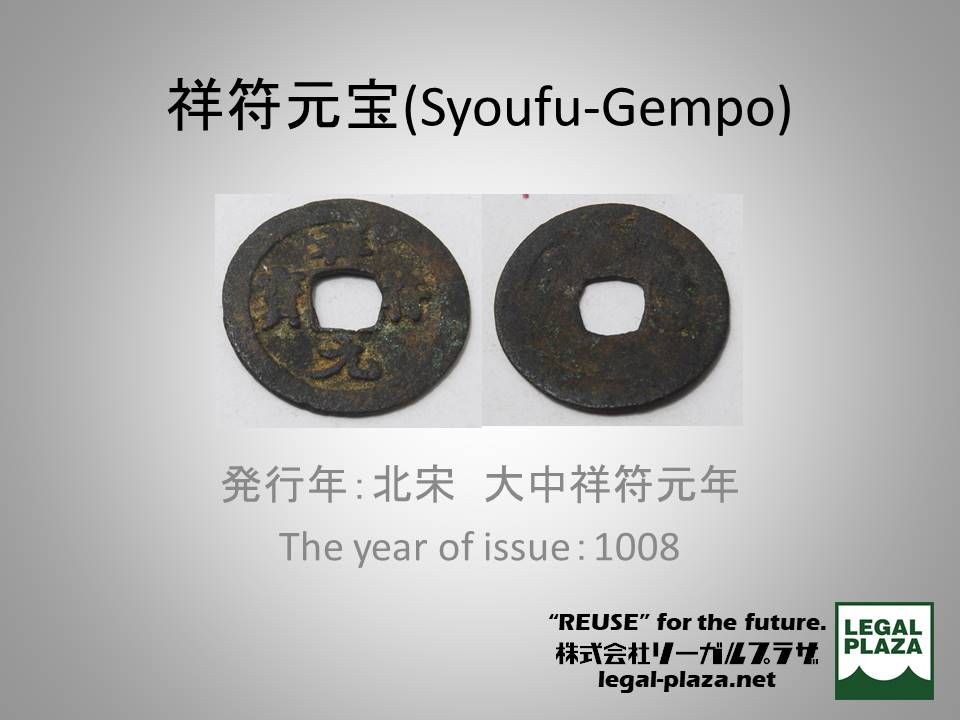

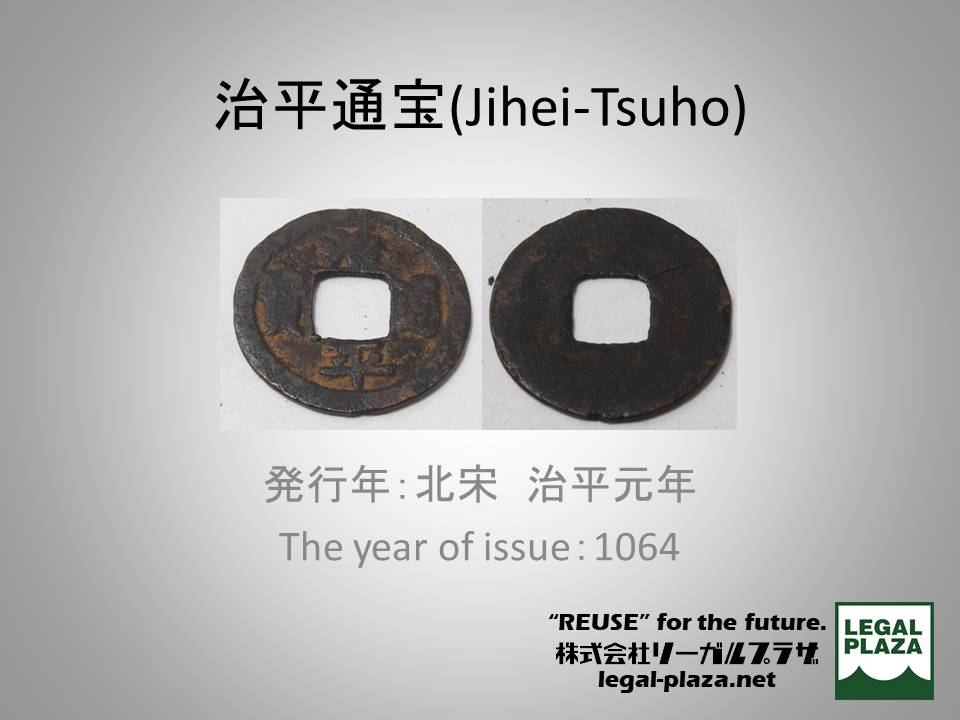

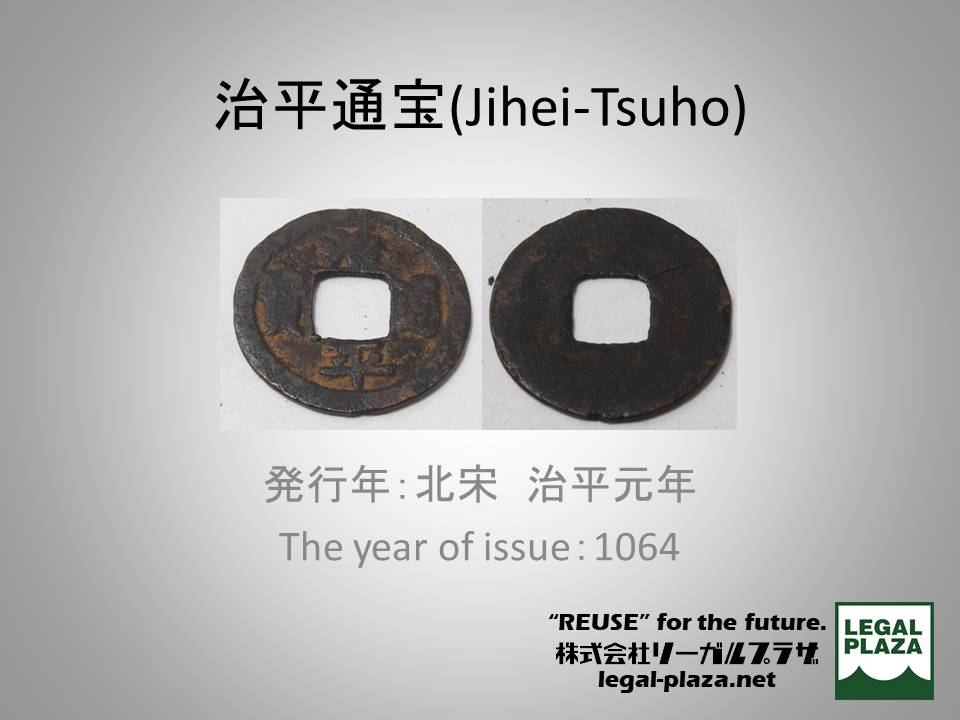

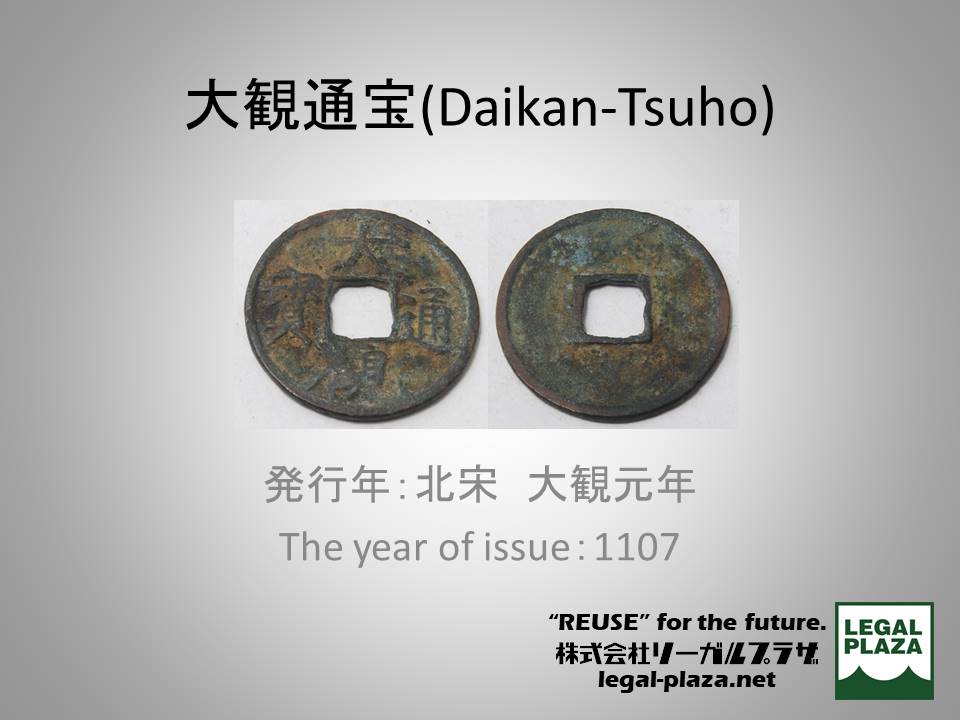

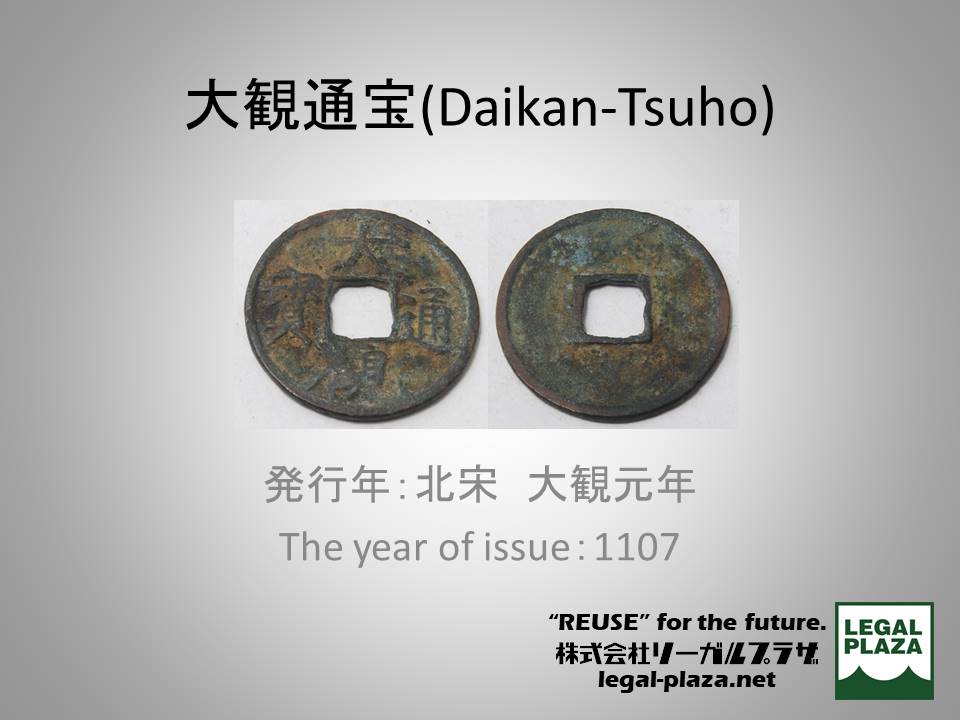

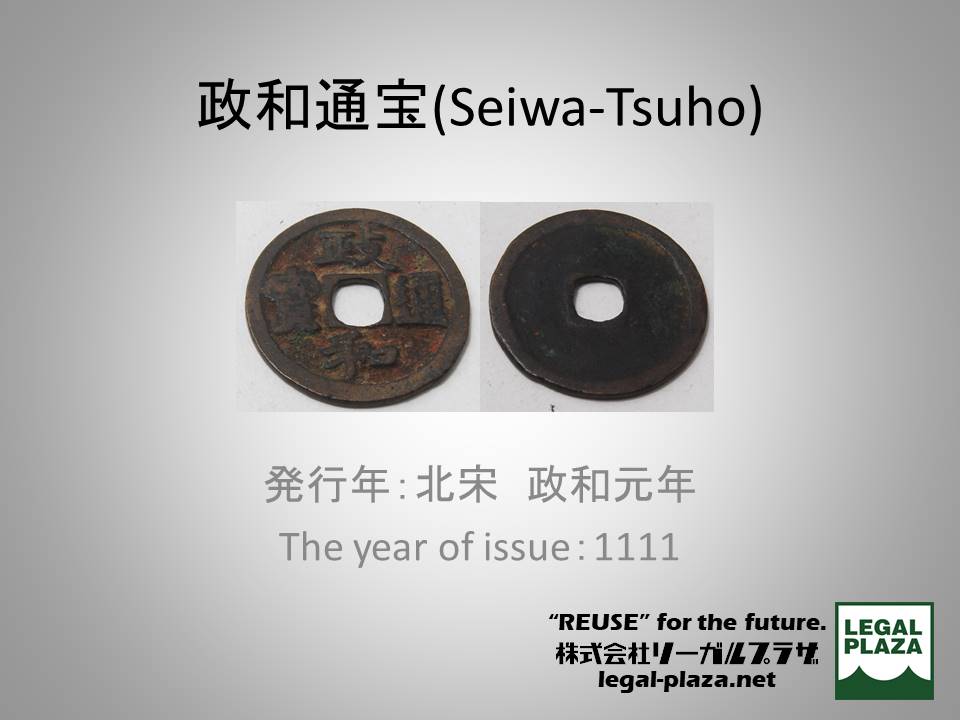

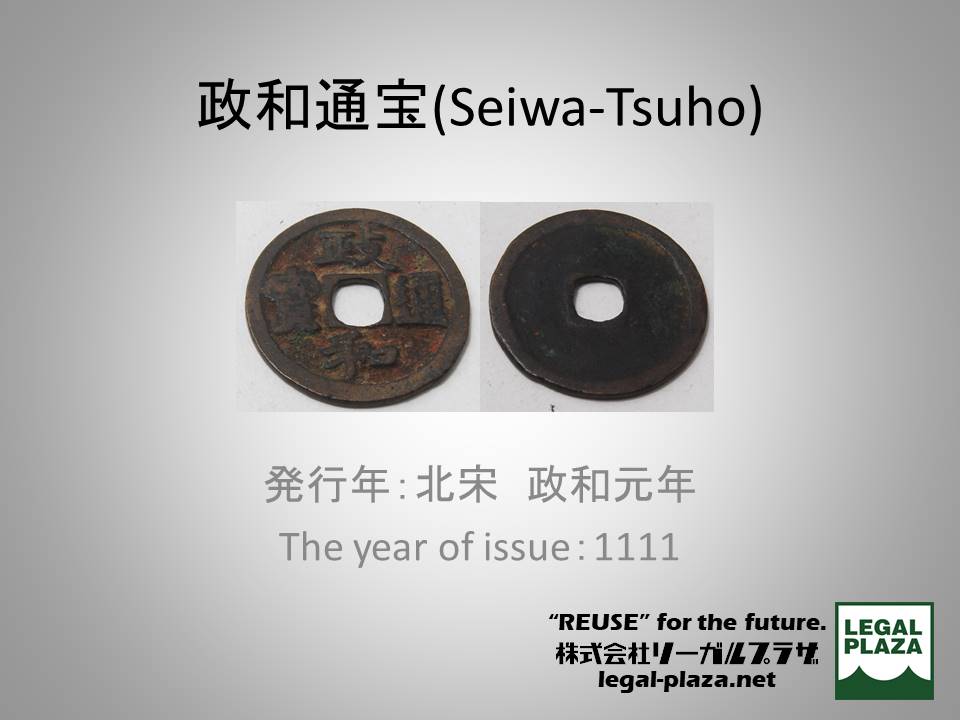

実際に日本の市場で最も流通したのは**宋銭(そうせん)**です。宋の時代(960〜1279年)に鋳造された膨大な数の貨幣が、日本に正規・密輸を問わず入り込みました。

- 代表例:

- 咸平元宝(かんぺいげんぽう)

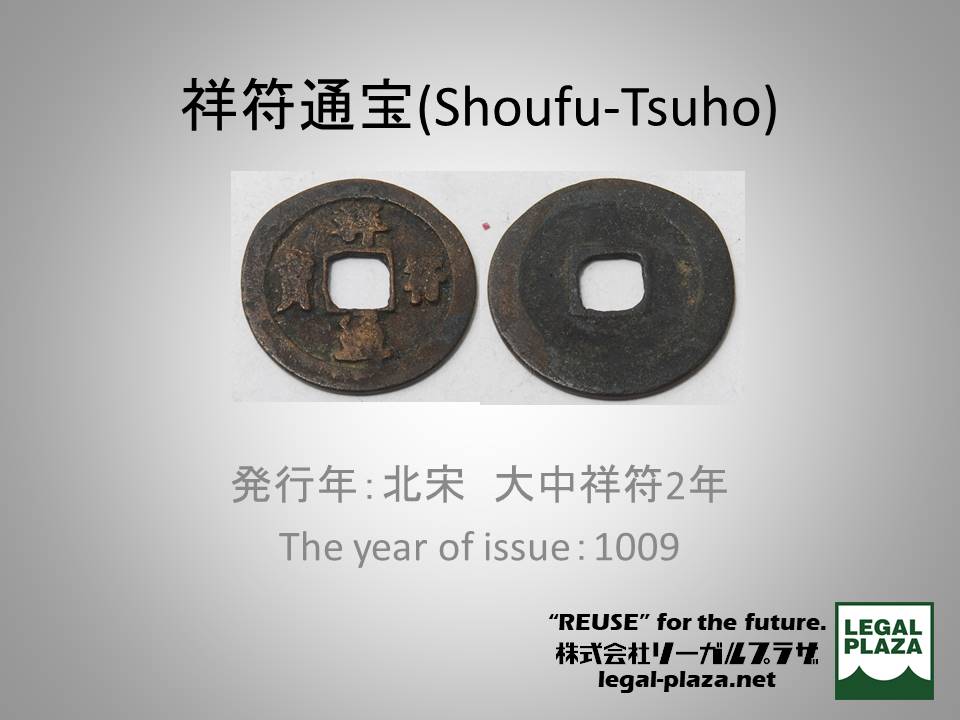

- 祥符元宝(しょうふげんぽう)

- 元豊通宝(げんぽうつうほう)

- 大観通宝(たいかんつうほう)

種類めちゃくちゃ多くない!?全部集めたらコレクター界のヒーローじゃん!

当時は“質より量”!日本で足りない小銭をまかなうために、宋銭は重宝されたんだ。

🟨第5章:なぜ日本では貨幣を自前で作らなかった?

日本は奈良時代に和同開珎などを鋳造したものの、平安時代になると貨幣鋳造が止まり、物々交換や米経済に逆戻りします。

技術の継承も難しかったし、需要に対して安定した供給もできなかったんだ。

そっか〜、お金作るのって、簡単そうに見えてめちゃ大変なんだね。

そう、それで“輸入しちゃえ”って流れに。

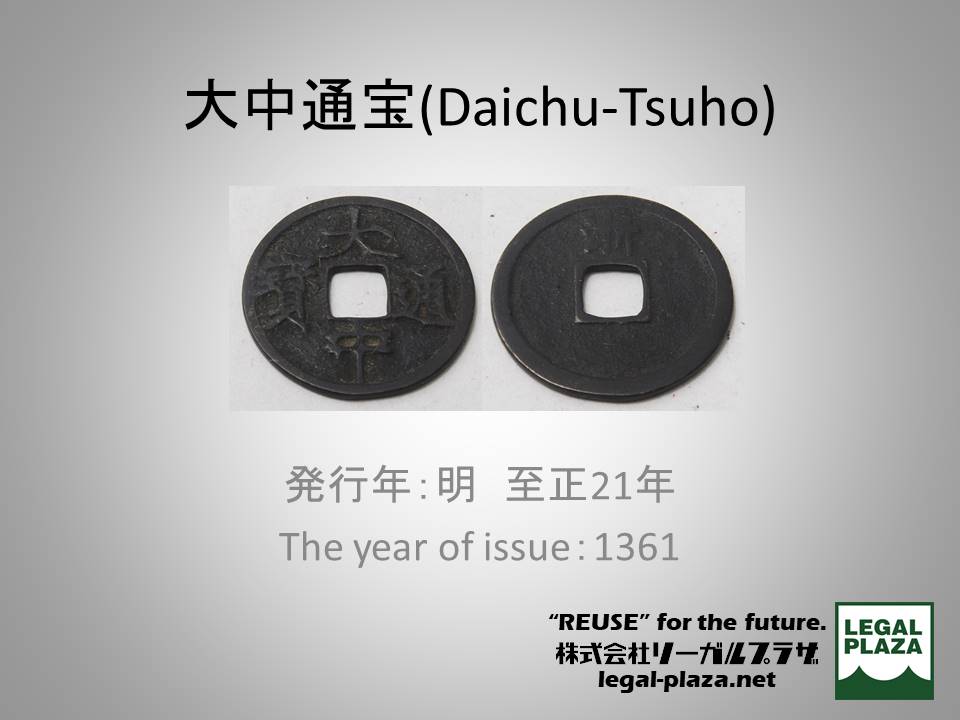

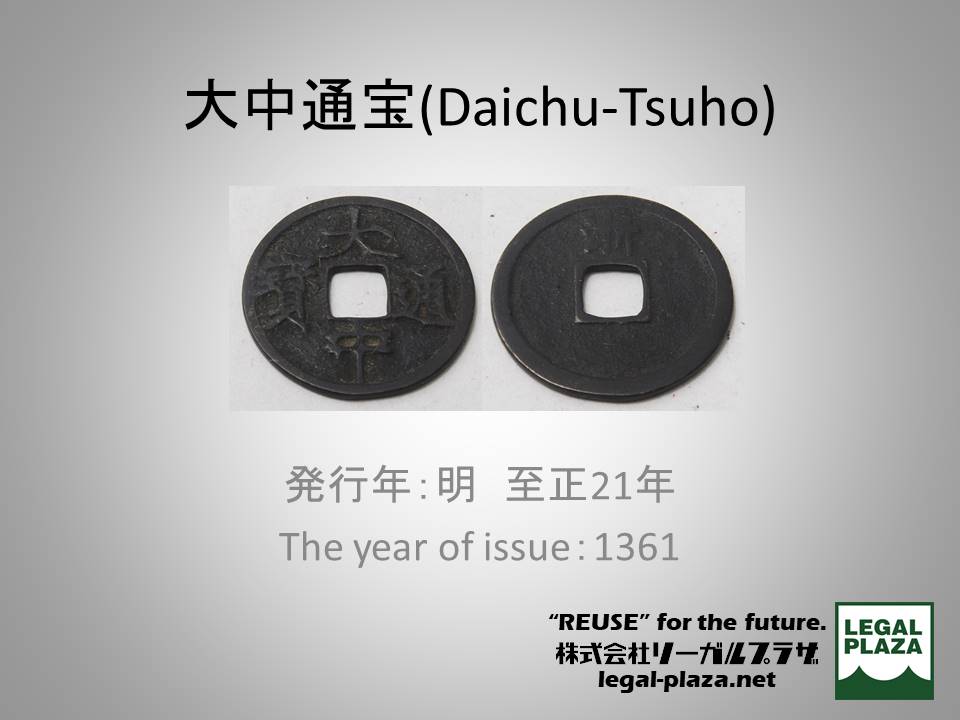

🟨第6章:明銭のスター「永楽通宝」登場!

永楽通宝(えいらくつうほう)は、明の永楽帝時代(15世紀)に登場した銭貨。

この永楽通宝は、江戸時代に入っても使われ続けた異例の長寿硬貨なんです!

- 材質:銅

- 重量:約4.2g

- 特徴:書体が美しく、日本でも鋳造された(模鋳銭)

え、つまり日本製の“ニセ永楽”もあるってこと!?

うん、“私鋳銭(しちゅうせん)”って言って、民間や藩が勝手に作ったりもしてたの。

🟨第7章:渡来銭は流通だけじゃない!デザインの師匠だった?

渡来銭は日本の貨幣デザインにも強い影響を与えました。

- 文字の書体

- 穴あき形状

- サイズの規格

- 通宝という名称の採用

つまり、今の硬貨の“穴”も、中国銭のマネだったんだね!

うん。寛永通宝なんかは“永楽通宝”の影響をモロに受けてるんだ。

🟨第8章:江戸幕府と渡来銭の断捨離!

江戸幕府は、国内の貨幣制度を統一すべく、渡来銭の使用を段階的に禁止していきます。

- 正徳4年(1714年):「渡来銭の使用禁止」

- 以後、寛永通宝などの国産銭に一本化

でも、禁止されるくらい流行ってたんだね〜

市場では“信用されてた”ってことでもあるよね。時代が変わっても通用したってのはすごいこと。

🟨第9章:実は今でも手に入る!?渡来銭の収集事情

現代では、渡来銭は以下の場所で手に入ることがあります。

- 古銭市場・骨董市

- ネットオークション(ヤフオク、メルカリ等)

- 古美術店

- 展示会・博物館

| 銭種 | レア度 | 相場(目安) |

|---|---|---|

| 開元通宝 | ★★★★☆ | 数千円〜1万円以上 |

| 咸平元宝 | ★★★☆☆ | 500円〜5,000円程度 |

| 永楽通宝 | ★☆☆☆☆ | 100円〜2,000円(状態による) |

やったー!コレクション始めちゃおっかな〜!

ただし、模造品も多いから注意が必要だよ!とくに“和製永楽”は見分けが難しい…

🟨第10章:渡来銭が教えてくれるもの

渡来銭の存在は、以下のような歴史的価値があります。

- 日本の貨幣文化は“輸入”から始まった

- 中国との交易・文化交流の証

- 経済的不足を他国の制度で補った柔軟性

- やがて独自文化を育てた進化の起点

最初はマネでも、そこからオリジナルを生み出すって、なんか感動だよね…!

ほんとに。“真似る”って、“学ぶ”ってことでもあるんだ。

🟨たまちゃんまとめ:渡来銭は日本の“お金のDNA”だった!

今の円や硬貨があるのも、唐・宋・明からの“学び”があったからこそ。

たった1枚の古銭から、国と国のつながりや、時代の流れが見えてくる。

それが古銭のロマンです。

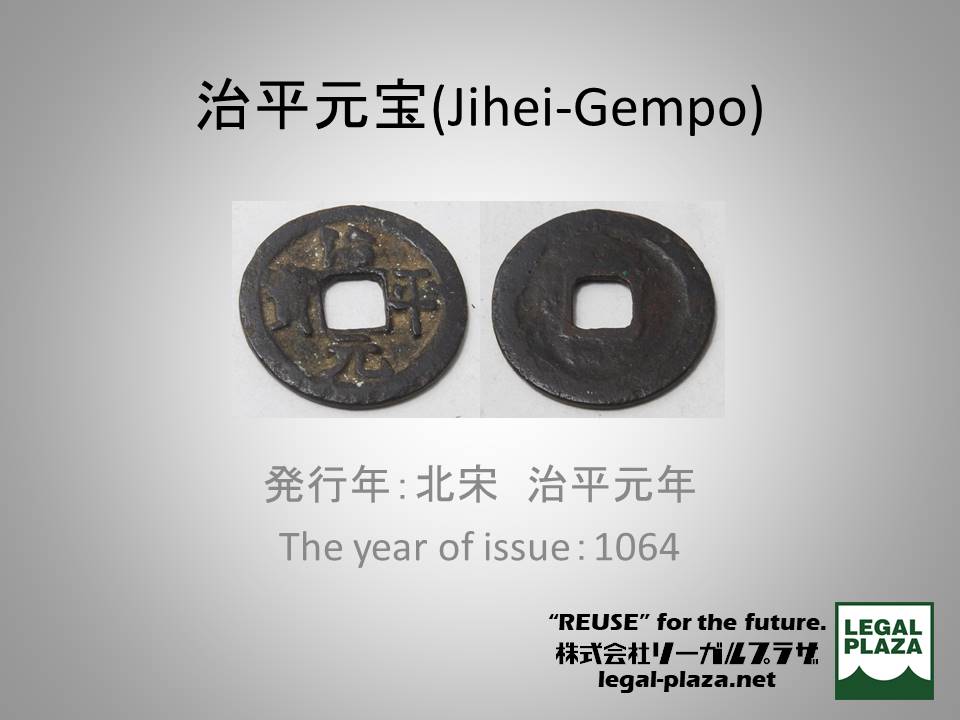

~渡来銭ミニカタログ~