もも(好奇心旺盛なJD)

もも(好奇心旺盛なJD)大正時代って、なんだかオシャレだったね〜。次は昭和かぁ!

うん。でも“昭和戦前時代”って聞くと、ちょっと緊張しちゃうよね。実はこの時代、お金にも戦争の影がどんどん落ちてくるんだ。

えっ…お金にも戦争の影?それってどういうこと?

ふふ、今日のテーマは“戦争と通貨のゆらぎ”。昭和の始まりから、世界大戦に向けて、お金がどんな運命をたどったのか、いっしょに探っていこう!

📜 昭和の幕開けと世界恐慌

昭和時代は1926年にスタートしましたが、その3年後の1929年、世界中を揺るがす「世界恐慌(Great Depression)」が発生します。

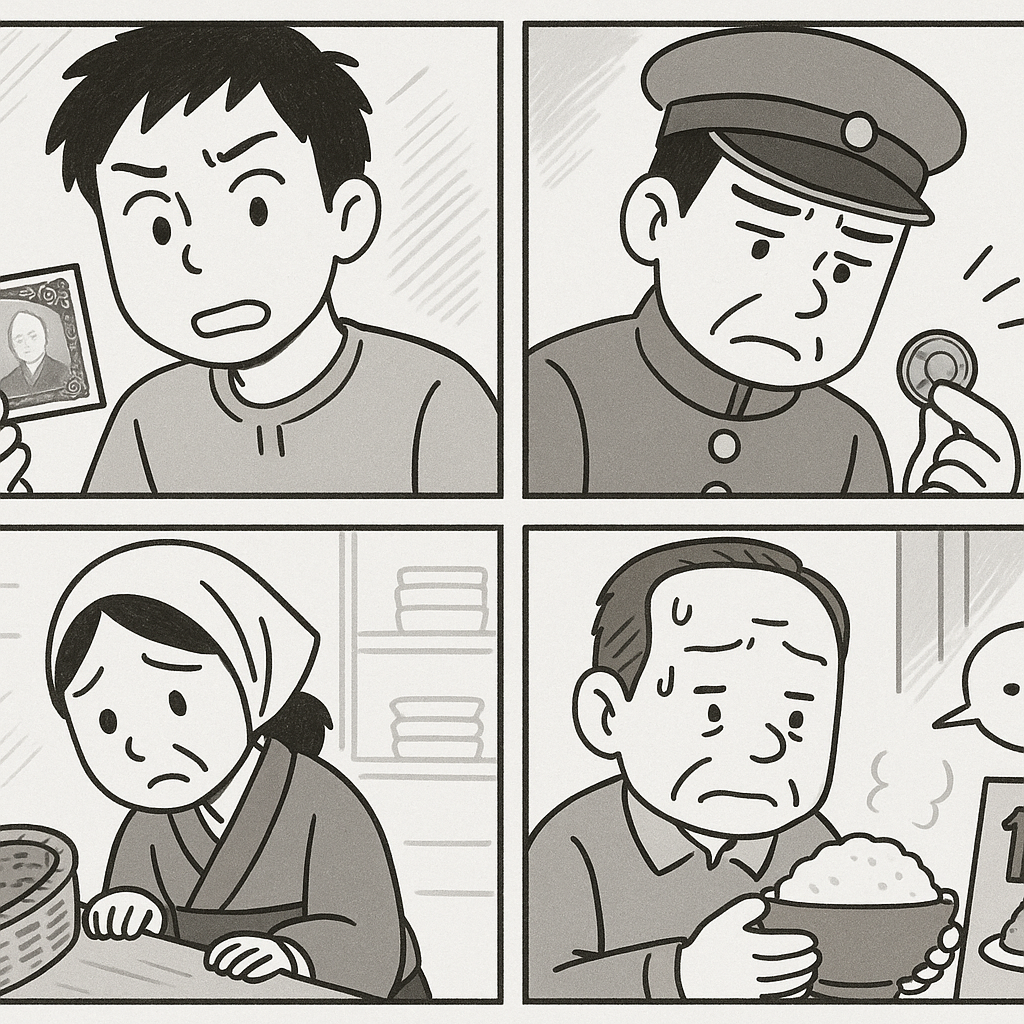

アメリカ発の金融崩壊は瞬く間に世界中に広がり、日本経済も大打撃を受けました。株価の暴落、輸出産業の低迷、失業率の上昇…庶民の暮らしにも暗い影が落ちていきます。

そしてこの時期、日本は「金本位制の停止(1931年)」を決定。これはつまり、紙幣の裏づけであった“金”と交換できなくなることを意味し、貨幣の信頼性が大きく揺らぐ出来事でした。

💴 昭和戦前期の貨幣の種類と特徴

この時代に使われていた主な貨幣は以下の通りです。

- 紙幣:日本銀行券、政府紙幣(旧一円紙幣、五円紙幣、十円紙幣など)

- 硬貨:銅貨・ニッケル貨・銀貨(1銭〜50銭)

- 特殊通貨:軍用手票、軍票など(戦地で使用)

紙幣には人物肖像画が登場するようになり、例えば聖徳太子や菅原道真らが採用されました。 また、戦前の硬貨は小さくて軽く、材質の変化もより簡素なものへと変化していきます。

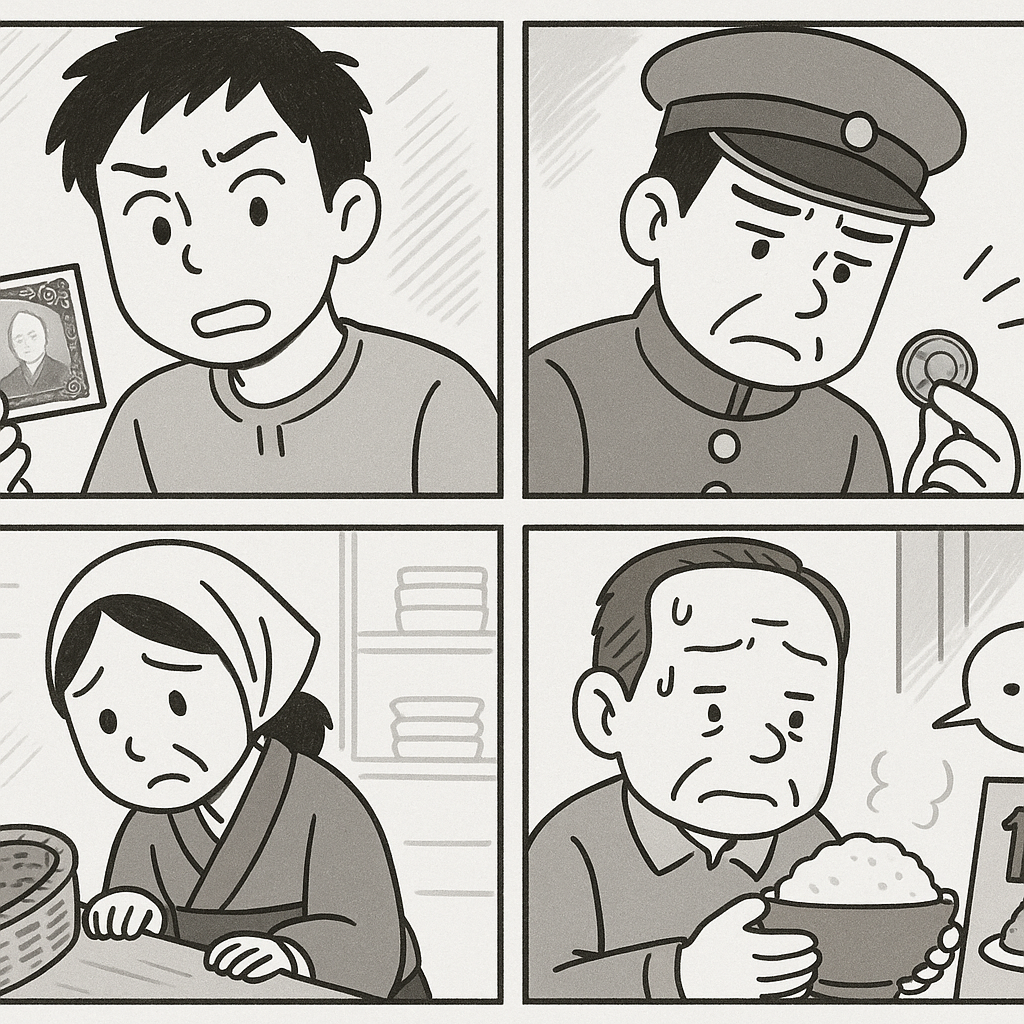

🧯 戦争の足音と物価の変動

1930年代後半、日本は中国との関係悪化をきっかけに戦争へと進み始めます。 日中戦争(1937年〜)は長期化し、軍需産業が活発化する一方、民間の物資は不足しはじめます。

これに伴い、政府は戦費調達のために大量の紙幣を発行しました。これが“インフレ”を引き起こす原因となります。お金の価値が下がり、同じ品物を買うために、より多くのお金が必要になるという事態に。

- 白米:5銭 → 50銭へ(10倍)

- 石鹸:1銭 → 12銭へ

など、日用品の価格が急激に上昇していきました。

💼 軍票の登場とそのリスク

戦地では「軍票(ぐんぴょう)」と呼ばれる特殊な通貨が発行されました。 これは現地での物資調達や兵士への給与支払いに使われる“戦地専用通貨”です。

軍票には以下のような問題点がありました:

- 現地の信用がない:紙切れ扱いされ、物と交換できないことも

- 乱発による信用崩壊:大量発行により、現地の経済が混乱

- 敗戦後の“紙くず化”:戦後、交換できずに無価値となる

軍票は経済の道具であると同時に、戦争の道具としても使われた、貨幣の「裏の顔」ともいえる存在だったのです。

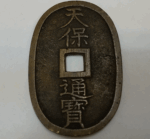

🛠️ 硬貨の素材も変わる

戦争による資源不足により、貨幣の素材も変化します。

- ニッケル→アルミニウム→陶器製まで登場

- 硬貨はどんどん軽く、簡素に

特に1941年以降は、金属の使用が制限され、アルミ製の硬貨が急増。 1945年には、なんと“陶貨(陶器で作られたお金)”まで試験発行されるという異常事態に。

このように、戦争はお金の「カタチ」さえも変えてしまったのです。

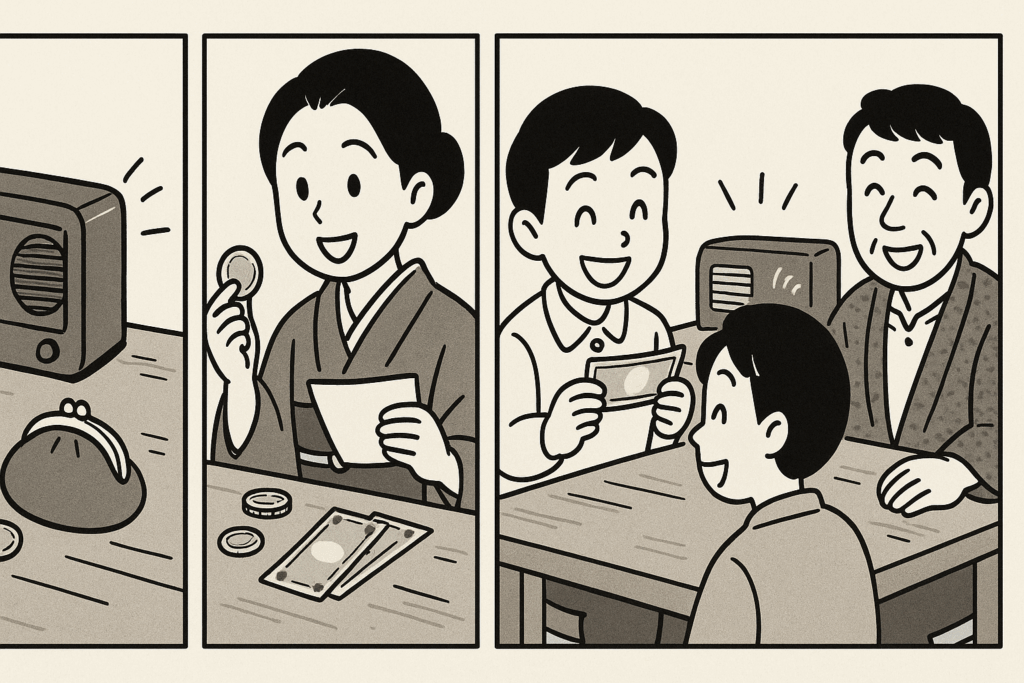

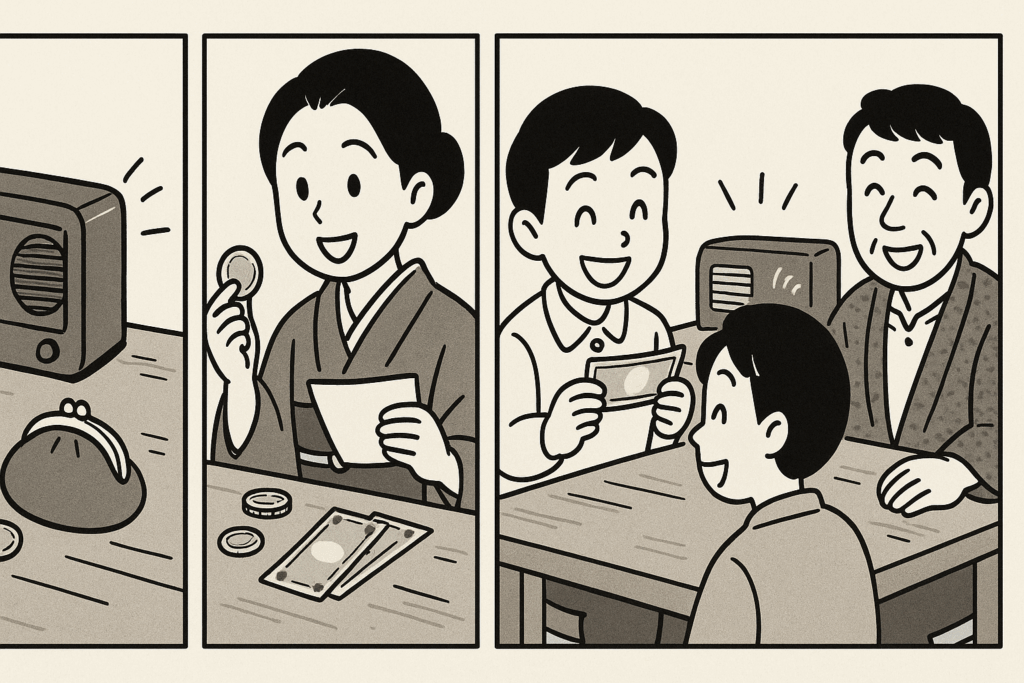

📻 ラジオとお金の使い方の変化

意外なところでは、「ラジオ放送の普及」も貨幣の流通に影響を与えました。

- 商品の宣伝がラジオCMで行われるように!

- “値段を伝える手段”が文字から音声に

- 物価情報が瞬時に全国に届く → 消費者意識の変化

これにより、“お金の使いどき”“お得情報”といった概念が庶民に浸透し、消費行動に変化が現れます。

🧠 たまちゃんの豆知識コーナー!

・昭和初期の1円は、今の価値にするとおよそ1,000円前後!

・軍票はデザインが国や地域によって異なり、一部は今でもコレクターに人気!

・昭和13年に登場した「5銭アルミ貨」は、世界最軽量級の硬貨だったとか!?

🗣️ ももの気づきメモ

戦争って、こんなふうに“見えないところ”でも人々の暮らしを変えちゃうんだね…お金のデザインも価値も、全部ゆらぐなんて…

そうだね。貨幣は“信じる気持ち”で成り立ってるからこそ、その信頼が揺らぐと、社会全体が不安定になるんだ。

うん…。でも、知ることってすごく大事。だからこそ、次もちゃんと見てみたいな。戦後の日本って、どう立ち直っていったのか…

よし、次は“戦後復興”と“新円切替”のお話だよ~ん!

🏁 まとめ:貨幣が語る“非常時のリアル”

昭和戦前期の貨幣は、戦争とともに歩み、その形も価値も大きく変化しました。 紙幣の乱発、軍票の登場、素材の変更…それらはすべて、経済が“非常時モード”に入った証でした。けれども、そんな時代でも人々は暮らしを続け、お金を数え、買い物をして、生き抜いてきました。貨幣は、ただの道具ではなく、「時代の心のかたち」なのかもしれません。

次章では、戦後の混乱と復興、そして“新円”の誕生に迫っていきます!