もも(好奇心旺盛なJD)

もも(好奇心旺盛なJD)戦争の中で、お金まであんなに変わっちゃうなんて…ちょっとショックだった…

うん。お金って、平和な暮らしとすごくつながってるからね。でも、ここからが日本のがんばりどころ!“新円”っていう新しい時代のお金が、復興の道しるべになっていくんだよ。

新円!?それって…どんなお金だったの?

よーし、今日は“昭和戦後”!焼け跡から立ち上がった人びとと、そこで使われたお金の物語、いってみよ〜!

🔄 新円切替とインフレ対策

終戦後の1945年、日本は文字通り焼け野原となり、経済は大混乱に陥りました。物資不足と物価高騰は深刻で、当時の通貨制度ではコントロールがきかないほどのインフレが進行。

そんな中、政府は1946年、「新円切替(しんえんきりかえ)」という大改革を実施します。

- 目的:インフレ抑制と経済の安定化

- 内容:旧紙幣の流通停止と、新しい紙幣(=新円)の発行

- ポイント:一時的に預金封鎖が行われ、現金の引き出し制限も導入

人々は突如として使えなくなる旧円に戸惑いながらも、新しい経済のスタートラインに立たされたのです。

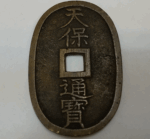

💴 昭和戦後の主な貨幣

この時代に登場したのが「新円紙幣」と呼ばれる一連の紙幣です。

- 日本銀行券五円札・十円札・百円札など:昭和21年券、22年券などと分類

- 人物肖像あり(聖徳太子、板垣退助など)

- 偽造防止のための新技術(透かし・インキ技術)導入

また、貨幣についても、戦前のアルミ貨や陶貨に代わり、再び銅・ニッケルなど金属系が中心に戻ります。

- 硬貨:1円、5円、10円(戦後復興の象徴「ギザ十」登場)

“お金がちゃんとしたカタチで戻ってきた”ことが、国民にとっての安心材料となったのです。

🏗️ 復興経済とお金の役割

戦後日本は、アメリカの援助(GHQの統治下)や朝鮮戦争特需などをきっかけに、経済復興へと向かいます。

- 復興資金としての紙幣発行の安定化

- 銀行・保険制度の整備

- 流通網の再構築(マーケット・商店街の再生)

紙幣や硬貨は“ただの道具”ではなく、“未来への信頼”としての機能を果たし、人々の暮らしとともに歩みました。

🛒 戦後の買い物文化と貨幣

物不足の中、闇市(やみいち)と呼ばれる非公式な市場が日本各地に出現し、貨幣も公式ルート以外で使用されました。

- 物々交換の復活 → 魚一匹で野菜数本と交換など

- 銀行に頼らない現金中心の流通

やがて経済の安定化とともに、スーパーマーケット、百貨店などが復活し、“値札と現金”での明確な取引が日常に戻っていきます。

🧠 たまちゃんの豆知識コーナー!

・“ギザ十”と呼ばれる昭和26年から昭和33年の10円玉は、縁にギザギザがあり、現在でもコレクター人気!

・「板垣退助百円札」は、実は今でも使えるよ!

・旧紙幣は“紙くず”と化したが、一部は手工芸や装飾素材に再利用されたんだよ!

🏦 銀行と庶民の生活

戦後の日本では、預金・給料・公共料金など、あらゆるお金の流れが銀行を中心に整備されていきます。

- 「給料日は銀行に行列」

- 「通帳と印鑑は家族の財産管理の基本」

- 「預金高によって“信用”が生まれる」

この時代、貨幣=経済力の象徴という意識が強まり、「勤勉・節約・貯金」が日本人の生活哲学として定着しました。

📻 メディアとお金

テレビ・ラジオ・雑誌などのメディアが一気に普及し、“お金の価値”や“使い方”が情報として広まっていきます。

- 「給料で何が買える?」特集

- 家電の価格比較 → 物の価値と貨幣の感覚が育つ

- 「おこづかい帳」文化が広がり、家庭内金融教育もスタート

こうして貨幣は、“学ぶ対象”でもあるという認識が芽生えていきました。

✨ ももの気づきメモ

お金って、ただの紙や金属じゃなくて、“安心感”とか“希望”を形にしてたんだね…

うん。特に戦後のお金は、未来を信じる気持ちを支える大事な存在だったと思うよ!

でも復興の道のりって大変だったんだろうなぁ…もっと知りたい!

じゃあ次は“高度経済成長”とともに歩んだ、平成〜現代のお金の姿を見に行こうか!

🏁 まとめ:再生の象徴としての貨幣

昭和戦後の貨幣は、ただの“買い物ツール”ではなく、国家と人々の「再生のシンボル」でもありました。紙幣の切替、貨幣制度の安定化、銀行の再生。 お金が再び人々の手に戻ったこと、それがどれだけ“明日への希望”になったことか。そして、そこから生まれた「信用」「努力」「蓄え」の文化は、現代にも続く日本の精神そのものとなっているのです。

上の10円玉、デカくない?

細かいことは気にせずに、次章ではバブルとデフレを越えて、キャッシュレス社会へと進む現代の貨幣と向き合っていこう!