| 発行年 | 昭和13年~昭和15年 |

|---|---|

| 直径 | 22mm |

| 品位 | 銅950/アルミ50 |

| 量目 | 4.00g |

| レア度 | ★★☆☆☆ |

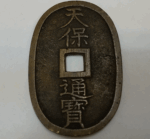

10銭アルミ青銅貨(じゅっせんあるみせいどうか)は、日本の近代貨幣の一つで、明治時代から大正時代にかけて発行されました。この貨幣は、その特異な材質とデザインから、コレクターや歴史愛好者の間で高い評価を受けています。

歴史と背景

10銭アルミ青銅貨は、1938年から1940年にかけて発行された貨幣です。この貨幣の発行は、当時の日本の経済状況や材料の供給に対応するための措置として行われました。特に第一次世界大戦や戦後の経済変動によって、従来の銅貨が不足する中で、新しい材質の貨幣が求められました。

材料と製造

この貨幣の特筆すべき点は、その材質にあります。10銭アルミ青銅貨は、アルミニウムと青銅の合金である「アルミ青銅」で製造されました。アルミ青銅は、耐久性と軽量性が特徴であり、従来の銅貨よりも経済的でありながら強度もあるため、貨幣製造に適していました。製造時には、鋳造技術が用いられ、均一な品質と耐久性を確保するために精密な管理が行われました。

デザイン

10銭アルミ青銅貨のデザインは、シンプルでありながらも洗練されています。表面には「十銭」の文字が刻まれており、周囲には装飾的な模様が施されています。裏面には、日本の象徴である桜の花が描かれており、これが日本の自然と文化を反映しています。また、貨幣の縁には「昭和十五年」の年号といった発行年が刻まれており、歴史的な価値を持っています。

経済的影響

10銭アルミ青銅貨は、当時の日本の経済において重要な役割を果たしました。貨幣の軽量性と耐久性により、流通がスムーズに行われ、商業活動が円滑に進められるようになりました。また、この貨幣は、戦争や経済的困難に直面した時代において、貨幣不足の解消に寄与しました。

現代における評価

今日では、10銭アルミ青銅貨は歴史的な価値を持つコレクターズアイテムとして人気があります。古銭収集家や歴史愛好者にとっては、日本の近代貨幣の歴史を理解するための貴重な資料です。特に、発行年や状態によってその価値が異なり、希少な品ほど高い評価を受けています。

また、10銭アルミ青銅貨は、材質やデザインに関する研究対象としても注目されています。これにより、日本の貨幣史や製造技術の進化を知るための重要な手がかりとなっています。

まとめ

10銭アルミ青銅貨は、昭和時代にかけて発行された貨幣で、その特異な材質とデザインから高い評価を受けています。この貨幣は、経済的な必要性から生まれたものであり、当時の日本の貨幣制度における重要な一部です。現代においては、コレクターズアイテムとしても人気が高く、歴史的な価値を持つ貴重な遺物です。