結晶の多様な姿:同質異像の謎

もも(好奇心旺盛なJD)

もも(好奇心旺盛なJD)「同質異像」と「多形」って同じ意味なんですか?教科書では同じ現象の説明に使われているみたいだけど、違いがよくわからないんです。

いい質問ですね。教科書によっては同じ意味で使われていることもありますが、厳密には少し違います。「多形」は、同じ化学組成を持つ物質が、異なる結晶構造を持つことを指します。一方「同質異像」は、鉱物についてのみ使われる言葉で、同じ化学組成で異なる結晶構造を持つ鉱物を指します。

なるほど。じゃあ、鉱物以外で結晶構造が違うものの場合には「同質異像」とは言わず「多形」と言うんですね。例えば、水と氷みたいな関係ですか?

その通りです。水と氷は同じ化学組成(H₂O)ですが、結晶構造が違いますよね。これは鉱物ではないので「多形」になります。カルサイトとアラゴナイトは鉱物なので「同質異像」とも言えますが、それらは「多形」でもある、ということになります。

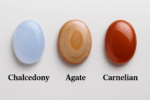

同じ成分でできているのに、結晶の形が違う天然石について説明します。これは「同質異像」や「多形」と呼ばれる現象です。温度や圧力、周りの液体、石ができる速さなどによって、結晶の形が変わってきます。例えば、カルサイト(方解石)とアラゴナイト(霰石)、ダイヤモンドとグラファイト(黒鉛)などはこの例です。

はじめに

私たちの身の回りには、光り輝く宝石や、大地を形作る岩石など、様々な石があります。これらの石は、原子やイオンと呼ばれる小さな粒子が規則正しく並んでできています。まるで、おもちゃのブロックを積み重ねて建物を作るように、これらの粒子が規則正しく並ぶことで、石の形が決まります。しかし、不思議なことに、同じ種類の原子からできているにもかかわらず、全く異なる形になることがあります。これは、同じ材料を使っていても、ブロックの組み合わせ方を変えることで、全く違う建物ができるのと同じです。この現象を「同質異像」と呼びます。「同質」は同じ種類の原子からできていることを、「異像」は異なる形をしていることを表しています。

例えば、炭素という原子を考えてみましょう。炭素は、鉛筆の芯に使われる黒鉛と、宝石として有名なダイヤモンドの両方を作ります。黒鉛は柔らかく、電気を通しますが、ダイヤモンドは地球上で最も硬い物質の一つであり、電気を通しません。これは、炭素原子の並び方が全く異なるためです。黒鉛では、炭素原子が層状に並んでいますが、ダイヤモンドでは、炭素原子が立体的に強く結びついています。この原子の並び方の違いが、黒鉛とダイヤモンドの性質の違いを生み出しているのです。

同質異像は、炭素以外にも多くの物質で見られます。例えば、炭酸カルシウムは、方解石と霰石という異なる形の結晶を作ります。方解石は複屈折という光学的性質を持つのに対し、霰石は針状の結晶を作るという特徴があります。このように、同じ原子からできていても、並び方が変わるだけで、見た目や性質が全く異なる結晶が生まれることは、自然の神秘と言えるでしょう。同質異像は、結晶学という学問において重要な概念であり、物質の性質を理解する上で欠かせないものです。様々な石の多様な姿を、ぜひ楽しんでご覧ください。

| 物質名 | 結晶構造1 | 結晶構造2 | 性質の違い |

|---|---|---|---|

| 炭素 | 黒鉛 | ダイヤモンド | 黒鉛は柔らかく電気を通す、ダイヤモンドは硬く電気を通さない |

| 炭酸カルシウム | 方解石 | 霰石 | 方解石は複屈折、霰石は針状結晶 |

同質異像とは

同質異像とは、同じ化学組成でありながら、異なる結晶構造を持つ鉱物のことを指します。これは、鉱物が形成される際の温度や圧力、周囲の環境などの条件によって、原子の配列方法が変化することに起因します。同じ種類の元素から構成されていても、原子の並び方や結合の仕方が変わることで、全く異なる性質を持つ鉱物が生まれるのです。この不思議な現象を同質異像と呼びます。

身近な例として、炭素原子だけで構成されるダイヤモンドと黒鉛が挙げられます。ダイヤモンドは、炭素原子が三次元的に強く結びついた、非常に緻密な構造を持っています。このため、地球上で最も硬い鉱物の一つとして知られ、美しく輝く透明度と高い屈折率を持ちます。宝石として珍重されるのも、この硬さと輝きによるものです。一方、黒鉛は炭素原子が平面状に六角形に結合し、層状に積み重なった構造をしています。この層と層の間の結合は弱いため、非常に柔らかく、層が剥がれやすい性質を持っています。鉛筆の芯に使われているのは、この性質を利用したものです。また、黒鉛は電気を通す性質も持っており、電池や電子部品などにも利用されています。

このように、ダイヤモンドと黒鉛はどちらも炭素原子のみからできていますが、原子の配列が異なることで、硬さ、光沢、電気伝導性など、全く異なる性質を示します。この例からも分かるように、同質異像は鉱物の多様性を生み出す重要な要因の一つであり、鉱物の性質を理解する上で欠かせない概念です。他にも、方解石と霰石(あられいし)のように、炭酸カルシウムという同じ化学組成でありながら、異なる結晶構造を持つ鉱物が数多く存在します。同質異像によって、同じ元素から驚くほど多様な鉱物が生まれることは、自然の神秘と言えるでしょう。

| 鉱物名 | 化学組成 | 結晶構造 | 特性 | 用途 |

|---|---|---|---|---|

| ダイヤモンド | 炭素 (C) | 三次元的に強く結びついた、非常に緻密な構造 | 地球上で最も硬い鉱物の一つ、美しく輝く透明度と高い屈折率 | 宝石 |

| 黒鉛 | 炭素 (C) | 炭素原子が平面状に六角形に結合し、層状に積み重なった構造 | 非常に柔らかく、層が剥がれやすい、電気を通す | 鉛筆の芯、電池、電子部品 |

| 方解石 | 炭酸カルシウム (CaCO3) | 六方晶系 | – | – |

| 霰石 | 炭酸カルシウム (CaCO3) | 斜方晶系 | – | – |

生成条件による影響

同じ化学組成を持つ鉱物でも、結晶構造が異なる場合があります。これを同質異像と呼びます。この現象は、鉱物が生まれるときの環境に大きく左右されます。特に、温度と圧力は重要な役割を果たします。

身近な例として、方解石と霰石を考えてみましょう。どちらも炭酸カルシウムからできていますが、その姿は大きく異なります。方解石は、比較的低い温度でゆっくりと育ちます。そのため、六方晶系という、六角形を基調とした整った構造をしています。まるで、丁寧に積み重ねられたレンガのようです。一方、霰石は高い圧力のもとで生まれます。強い力が加わることで、斜方晶系という、直方体を傾けたような、より複雑な構造になります。これは、ぎゅっと押し固められた粘土のようなイメージです。

このように、同じ炭酸カルシウムでも、温度と圧力の条件によって、全く異なる結晶構造を持つ鉱物が誕生するのです。この違いは見た目だけでなく、硬さや光沢、劈開性といった性質にも影響を与えます。方解石は比較的柔らかく、ナイフで傷をつけることができます。また、光を当てると複屈折という現象が見られ、物が二重に見えます。一方、霰石は方解石よりも硬く、ガラスを傷つけることもあります。光沢も方解石とは異なり、真珠のような光沢を持っています。

同質異像は、地球内部の環境を知るための重要な手がかりとなります。例えば、地中深くの高い圧力下でしかできない鉱物が地表で見つかった場合、それは地殻変動によって地表に上がってきたことを示唆しています。また、同質異像の研究は、新素材の開発にも役立ちます。自然界で生成される鉱物の構造をヒントに、人工的に新しい物質を作り出すことができるかもしれません。このように、同質異像は地球科学や物質科学の分野で、様々な研究に役立っているのです。

| 鉱物名 | 化学組成 | 結晶系 | 生成環境 | 特徴 |

|---|---|---|---|---|

| 方解石 | 炭酸カルシウム | 六方晶系 | 低温 | 比較的柔らかく、ナイフで傷がつく。複屈折。 |

| 霰石 | 炭酸カルシウム | 斜方晶系 | 高圧 | 方解石より硬く、ガラスを傷つける。真珠光沢。 |

同質異像の例

同じ元素からできていながら、異なる姿を見せる鉱物たち。これを同質異像と呼びます。原子の並び方が違うだけで、まるで別物のような多様な性質を持つようになるため、大変興味深い現象です。

炭素の同質異像として有名なのは、ダイヤモンドと黒鉛です。ダイヤモンドは地球上で最も硬い鉱物として知られ、宝石として珍重されています。その硬さは、炭素原子が非常に強く結びついている緻密な構造に由来します。一方、黒鉛は鉛筆の芯などに使われる柔らかな鉱物です。これは、炭素原子が層状に積み重なった構造をしているため、層と層の間が剥がれやすいことに起因します。同じ炭素原子からできているにも関わらず、硬さという点でこれほどまでに違う性質を示すのは驚きです。

炭酸カルシウム(CaCO₃)もまた、同質異像の代表例です。方解石と霰石はどちらも炭酸カルシウムからできていますが、結晶構造が異なります。方解石は複屈折という、光を2つに分ける性質を持っています。透明な方解石を通して文字を見ると二重に見えることから、この性質を容易に確認できます。一方、霰石は真珠の主成分であり、生物が作り出す鉱物としても知られています。

二酸化チタン(TiO₂)もまた、ルチル、アナターゼ、ブルッカイトという3つの異なる結晶構造を持つ同質異像として存在します。ルチルは金紅石とも呼ばれ、その名の通り赤みを帯びた金属光沢が特徴です。屈折率が高く、光を強く反射するため、塗料や顔料などに利用されています。アナターゼは光触媒作用を持つことで知られ、光を当てることで化学反応を促進する性質があります。この性質を利用して、空気清浄や汚れ分解などの用途で活躍しています。ブルッカイトはルチルやアナターゼに比べて産出量が少なく、宝石として扱われることもあります。このように、同じ二酸化チタンであっても、結晶構造の違いにより、光学的性質や化学的性質が大きく異なってきます。

同質異像は、物質の多様性を生み出す重要な現象です。原子の構成要素は同じでも、並び方が変わるだけで全く異なる性質が現れることは、自然界の奥深さを示しています。そして、これらの性質を理解し、活用することで、私たちの生活にも様々な恩恵がもたらされています。

| 化学式 | 鉱物名 | 特徴 | 用途 |

|---|---|---|---|

| C | ダイヤモンド | 地球上で最も硬い鉱物 | 宝石 |

| 黒鉛 | 柔らかく層状に剥がれる | 鉛筆の芯 | |

| CaCO3 | 方解石 | 複屈折 | – |

| 霰石 | 真珠の主成分 | – | |

| TiO2 | ルチル(金紅石) | 赤みを帯びた金属光沢、屈折率が高い | 塗料、顔料 |

| アナターゼ | 光触媒作用 | 空気清浄、汚れ分解 | |

| ブルッカイト | 産出量が少ない | 宝石 |

まとめ

同じ化学組成でありながら、異なる姿を見せる鉱物たち。これを同質異像と呼びます。まるで、同じ材料を使って、全く異なる建物を作るようなもので、自然界の神秘を感じさせます。同質異像は、地球内部の環境変化や生成条件の違いによって生まれます。温度や圧力の変化といった環境の変化によって、原子の並び方が変わり、結果として異なる結晶構造を持つ鉱物が形成されるのです。

身近な例で考えてみましょう。鉛筆の芯に使われる黒鉛と、宝石として輝くダイヤモンド。どちらも炭素原子からできていますが、その輝きや硬さは全く違います。これは、黒鉛は炭素原子が層状に積み重なった構造をしているのに対し、ダイヤモンドは炭素原子が三次元的に強く結びついた構造をしているためです。このように、原子の並び方が変わることで、物質の性質は劇的に変化します。黒鉛は柔らかく電気を通しますが、ダイヤモンドは地球上で最も硬い物質の一つであり、電気を通しません。

同質異像は、地球科学や物質科学の分野で重要な研究対象となっています。地球内部の構造や、鉱物の生成過程を解明する上で、同質異像の研究は欠かせません。例えば、ある鉱物の同質異像が見つかることで、その鉱物が生成された当時の温度や圧力を推定することができます。これは地球の歴史を紐解く上で重要な手がかりとなります。また、物質科学の分野では、同質異像の性質の違いを利用した新材料の開発も進められています。

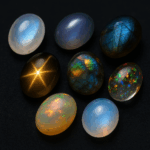

同質異像は、天然石の魅力をより深く理解するためにも重要な概念です。同じ化学組成でも、異なる結晶構造を持つことで、色や光沢、硬度など、様々な性質が現れます。宝石の輝きや、鉱物の多様な色彩は、同質異像が生み出す神秘的な現象と言えるでしょう。自然の奥深さ、そして結晶構造の面白さを知ることで、天然石の魅力はさらに増していくのではないでしょうか。

| 鉱物名 | 化学組成 | 結晶構造 | 性質 |

|---|---|---|---|

| 黒鉛 | 炭素(C) | 層状 | 柔らかい、電気を通す |

| ダイヤモンド | 炭素(C) | 三次元的 | 硬い、電気を通さない |