新潟ひすいの輝き:歴史と魅力

もも(好奇心旺盛なJD)

もも(好奇心旺盛なJD)新潟ひすいについて教えてください。古墳から出てくる玉は、新潟県で見つかる石を加工したものが多いって本当ですか?

はい、その通りです。新潟県、特に糸魚川市周辺の川原で取れる翡翠を加工したものが、古墳時代の玉に使われていることが多いんですよ。

へえー!具体的には、どの辺りで取れるんですか?

糸魚川市を流れる姫川や、青海町の青梅川という川で取れる翡翠が有名で、これらをまとめて新潟ひすい、もしくは糸魚川ひすい、姫川ひすいとも呼んでいます。

古墳などの遺跡から出てくる玉のほとんどは、新潟県西頸城郡青海町青梅川や糸魚川市姫川の川原で見つかるひすいの原石を加工したものだと言われています。これらのひすいは、新潟ひすい(糸魚川ひすい、または姫川ひすい)と呼ばれています。

新潟ひすいの起源

新潟ひすいは、その名の通り新潟県で産出される緑色の宝石です。特に糸魚川市周辺の地域は、古くからひすいの産地として有名で、日本のひすいの故郷とも呼ばれています。糸魚川を流れる姫川や青海川、そしてそれらの支流の河原では、今でもひすいの原石を探すことができます。

これらの川の上流には、ひすいを含む蛇紋岩という種類の岩石が広く分布しています。ひすいは、この蛇紋岩が地下深くで高い圧力と熱の影響を受けて変質することで生まれます。そして、長い年月をかけて風化や浸食によって蛇紋岩が砕け、ひすいが川に流れ出てきます。古代の人々は、川辺で緑色に輝く美しい石を見つけ、縄文時代から宝飾品として大切に扱ってきました。遺跡からは、ひすいで作られた勾玉や管玉、 beads(ビーズ)などが見つかっています。

古墳時代に入ると、ひすいは権力の象徴として扱われるようになりました。特に、有力者の墓には、副葬品として多くのひすい製品が納められました。これらは、当時の支配者層がひすいを非常に貴重な宝石として認識していたことを示しています。その後の時代にも、ひすいは変わらず人々に愛され続け、装身具や美術工芸品として珍重されてきました。現代においても、新潟ひすいはその美しい緑色と希少性から、多くの人々を魅了し続けています。糸魚川産のひすいは、その色合いの深みと透明感から、特に高い評価を受けています。自然が長い時間をかけて作り出した新潟ひすいは、日本の宝であり、私たちに自然の神秘と歴史のロマンを感じさせてくれます。

| 項目 | 内容 |

|---|---|

| 名称 | 新潟ひすい |

| 産地 | 新潟県(特に糸魚川市周辺) |

| 生成過程 | 蛇紋岩が高圧と熱の影響を受けて変質 |

| 採取場所 | 姫川、青海川、およびそれらの支流の河原 |

| 歴史 | 縄文時代から宝飾品として使用、古墳時代には権力の象徴に |

| 現代 | 美しい緑色と希少性から高い評価 |

翡翠の色の神秘

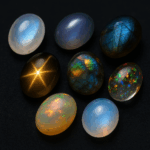

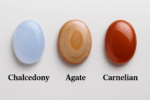

新潟の翡翠は、色の豊かさで多くの人を魅了します。深い緑、柔らかな緑、清らかな白、落ち着いた青、そして高貴な紫など、実に様々な色合いを見せてくれます。色の違いが生まれる要因は、翡翠を構成する鉱物の種類や、その含有量、そして翡翠が生まれる過程における温度や圧力などの条件です。

例えば、深みのある緑色の翡翠は、クロムなどの微量元素が加わることで生まれます。クロムは緑色の発色に深く関わる元素で、その含有量が多いほど、より濃い緑色となります。一方、クロムが少ないと、緑色は薄まり、淡い緑色になります。また、鉄分が混ざると、緑色はより暗い色合いへと変化します。

白色の翡翠は、不純物が少ないことが特徴です。純粋な翡翠であるジェダイトに近い成分を持つため、美しい白さを保っています。不純物が混じると、白の中に灰色や黄色など他の色味が加わり、純粋な白ではなくなります。

青色の翡翠は、チタンや鉄といった元素の影響を受けています。これらの元素が特定の割合で含まれることで、美しい青色が生まれます。含有量が変わると、青色の濃淡や色合いも微妙に変化します。

紫色の翡翠は、マンガンが要因です。マンガンは紫色の発色に重要な役割を果たし、その含有量によって色の濃さが変わります。

このように、新潟の翡翠は様々な元素が複雑に影響し合い、多彩な色彩を生み出しているのです。自然が生み出す色の芸術は、まさに神秘的で、見る人の心を捉えて離しません。

| 色 | 要因となる元素 | 色の変化 |

|---|---|---|

| 緑 | クロム | 含有量が多いほど濃い緑に、少ないと淡い緑。 鉄分が混ざると暗い緑。 |

| 白 | 不純物なし | 純粋なジェダイトに近い成分で美しい白。 不純物が混じると灰色や黄色などが混じる。 |

| 青 | チタン、鉄 | 特定の割合で含まれることで青色に。 含有量が変わると濃淡や色合いが変化。 |

| 紫 | マンガン | 含有量によって色の濃さが変化。 |

ひすいと日本の文化

ひすいは、日本列島において古くから人々に愛されてきた宝石です。その歴史は縄文時代にまで遡ります。縄文時代の人々は、既にひすいを加工する技術を持っており、勾玉や管玉などの装身具を作っていました。これらの装身具は、単なる装飾品ではなく、魔除けやお守りとしての意味も持っていたと考えられています。緑色に輝くひすいは、自然の力や精霊の宿るものとして、縄文人にとって特別な存在だったのでしょう。

弥生時代に入ると、稲作文化が伝来し、人々の生活は大きく変化しました。ひすいは、この時代の祭祀や儀式にも用いられるようになり、ますます重要な役割を果たすようになりました。神聖な儀式で用いられることで、ひすいはより一層特別な力を持つ石として崇められるようになったのです。また、大陸との交易が始まり、貴重な財宝として扱われるようになりました。

古墳時代には、有力な豪族が各地に古墳を築造しました。この時代、ひすいは権力者の象徴として用いられるようになります。古墳からは、豪華なひすいの装飾品が数多く出土しており、権威を示すために用いられたことがわかります。特に、勾玉は権力の象徴として大きな意味を持ち、支配者の地位を示す重要な品でした。

現代においても、ひすいは宝飾品として高い人気を誇っています。その美しい緑色の輝きは、人々を魅了してやまないのです。古来より受け継がれてきた伝統技術によって、様々な形に加工され、ネックレスや指輪、ブローチなど、様々な宝飾品として私たちの生活を彩っています。このように、ひすいは長い歴史の中で、人々の生活や文化と深く関わってきた宝石であり、今後も日本の文化において重要な役割を果たしていくことでしょう。

| 時代 | ひすいの用途・意味 |

|---|---|

| 縄文時代 | 装身具(勾玉、管玉など)、魔除け、お守り、自然の力や精霊の宿るもの |

| 弥生時代 | 祭祀や儀式、貴重な財宝 |

| 古墳時代 | 権力者の象徴、権威を示す装飾品、勾玉は権力の象徴 |

| 現代 | 宝飾品(ネックレス、指輪、ブローチなど) |

新潟ひすいの価値

新潟ひすいは、日本を代表する宝石のひとつであり、世界からも高い評価を受けています。その価値は、色の鮮やかさ、透明度の高さ、そして希少性といった様々な要素によって決まります。特に、深い緑色で透明度の高いひすいは非常に珍重され、高値で取引されています。

新潟ひすいは、糸魚川市を中心とした地域で産出されます。その歴史は古く、縄文時代から勾玉などの装飾品として利用されてきました。古くから人々を魅了してきたその美しい緑色は、「翠」と呼ばれ、自然の豊かさや生命力を象徴するものとして大切にされてきました。また、ひすいは耐久性にも優れており、長期間にわたってその美しさを保つことができます。そのため、代々受け継がれる家宝として大切に保管されているものも少なくありません。

近年、世界的に宝石への関心が高まる中で、新潟ひすいの価値も再認識されています。特に、色の濃い高品質のひすいは、その希少性から価格が高騰しています。一方で、色の薄いものや透明度の低いひすいも、落ち着いた美しさや手頃な価格から人気を集めています。

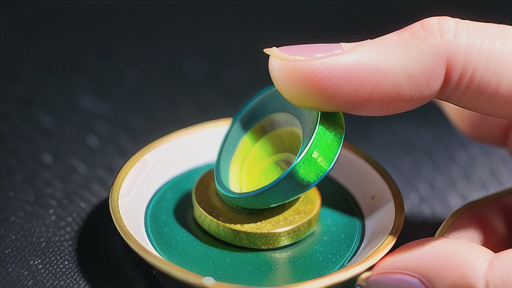

新潟ひすいは、研磨の仕方によって様々な輝きを放ちます。熟練の職人が丁寧に磨き上げることで、原石の持つ潜在的な美しさが最大限に引き出され、見る者を魅了する宝石へと生まれ変わります。このように、新潟ひすいは、自然の美しさと人の技が融合した、まさに日本の宝と言えるでしょう。その落ち着いた輝きは、身に着ける人に癒しと安らぎを与え、末永く愛されるものとなるでしょう。

| 項目 | 内容 |

|---|---|

| 評価 | 世界的に高い評価、日本を代表する宝石 |

| 価値基準 | 色の鮮やかさ、透明度の高さ、希少性 |

| 特に珍重されるもの | 深い緑色で透明度の高いひすい |

| 産地 | 新潟県糸魚川市を中心とした地域 |

| 歴史 | 縄文時代から勾玉などの装飾品として利用 |

| 色の特徴 | 「翠」と呼ばれる深い緑色、自然の豊かさや生命力を象徴 |

| 耐久性 | 優れており、長期間美しさを保つ |

| 現状 | 世界的な宝石への関心の高まりから価値が再認識、高品質のものは価格が高騰、色の薄いものや透明度の低いものも人気 |

| 研磨 | 熟練の職人による研磨で原石の美しさを最大限に引き出す |

ひすいの保全活動

新潟の糸魚川で産出されるひすいは、緑色の宝石として古くから珍重されてきた貴重な天然資源です。その美しい緑色は、大地のエネルギーを宿しているかのようで、人々を魅了し続けてきました。しかし近年、河川敷での無秩序な採取や、環境への配慮を欠いた開発などにより、ひすいの産出量は激減しています。このままでは、未来の世代にこの美しい宝石を残すことができなくなるかもしれません。そこで、ひすいの産地では、持続可能な形でひすいを守っていくための様々な取り組みが始まっています。

まず、河川の環境保全は、ひすいを守る上で欠かせない取り組みです。ひすいは、蛇紋岩と呼ばれる岩石が風化し、河川に流れ込むことで形成されます。そのため、河川の自然環境を保全することは、ひすいの生成を助けることに繋がります。具体的には、河川の清掃活動や、周辺の森林の保護などが行われています。また、ひすいの採取量を制限することも重要な対策です。必要以上の採取を抑制することで、ひすいの枯渇を防ぎ、将来にわたって利用できるようにしています。さらに、地域住民への啓発活動も積極的に行われています。ひすいの価値や保全の重要性を伝えることで、地域全体でひすいを守る機運を高めています。

一方で、人工的にひすいを育成する技術の開発も進められています。天然のひすいと同等の品質を持つひすいを人工的に作り出すことができれば、天然ひすいの採取量を減らし、保全に貢献することができます。この技術はまだ発展途上ですが、将来への大きな期待が寄せられています。これらの活動は、貴重な天然資源であるひすいを未来の世代に引き継いでいくために、なくてはならないものです。ひすいの保全活動は、美しい宝石を守るだけでなく、私たちの自然環境を守る活動でもあるのです。

| 課題 | 取り組み |

|---|---|

| ひすいの産出量の激減 | 河川敷での無秩序な採取や環境への配慮を欠いた開発への対策 |

| 河川の環境悪化 | 河川の清掃活動、周辺森林の保護 |

| ひすいの枯渇 | 採取量の制限 |

| 地域住民の意識不足 | ひすいの価値や保全の重要性に関する啓発活動 |

| 天然ひすいへの依存 | 人工ひすい育成技術の開発 |