べっ甲の魅力と見分け方

もも(好奇心旺盛なJD)

もも(好奇心旺盛なJD)「べっ甲」ってどんなものですか?説明を読んでもよくわからないです。

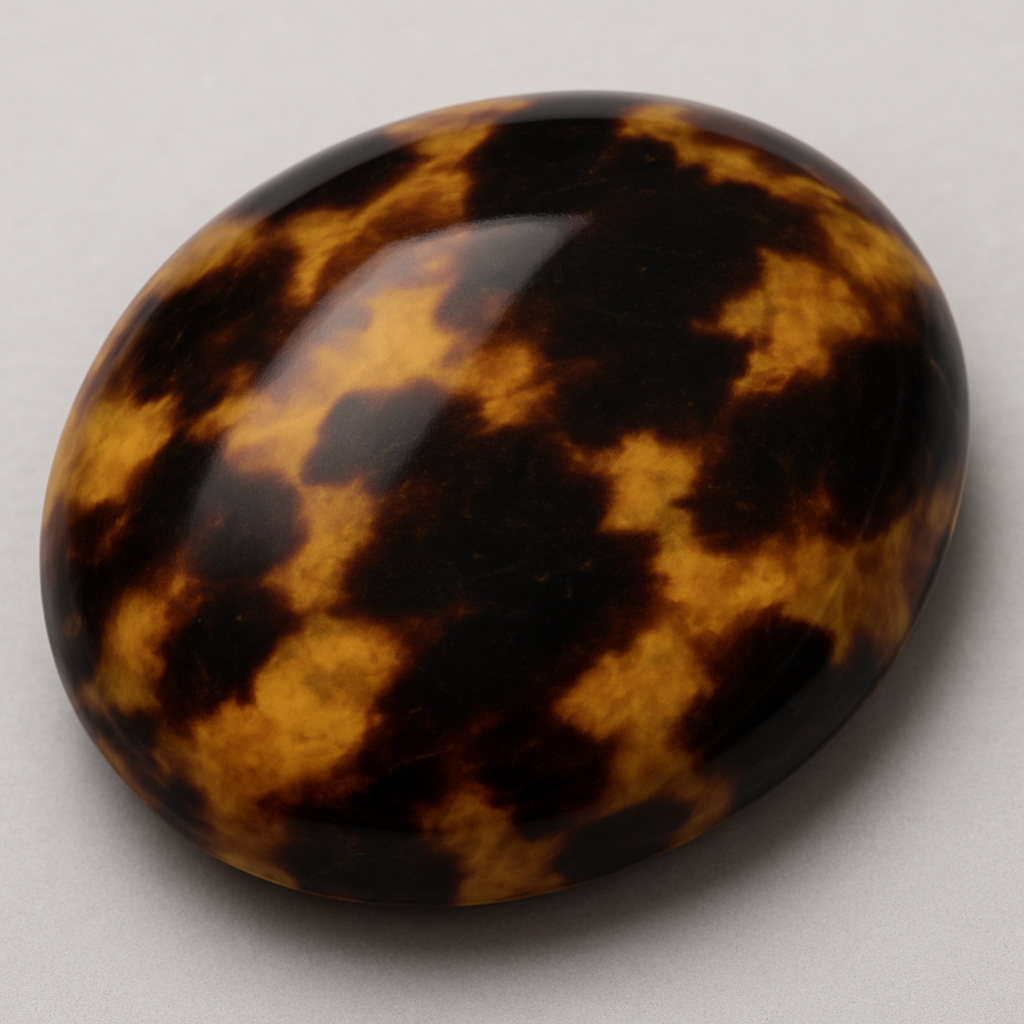

「べっ甲」は、ウミガメの甲羅から作られる材料のことだよ。茶色くて、まだら模様や縞模様、斑点模様など、色々な模様があるのが特徴だね。

アクセサリーや髪飾りによく使われているって書いてありますけど、今はもう使われていないんですか?

そうだよ。今はウミガメが保護されているから、本物のべっ甲を使うことは禁止されているんだ。だから、今売られているべっ甲模様のものは、たいていプラスチックなどで作られた偽物だよ。見分け方としては、熱を加えてみて、焦げた髪の毛のような匂いがすれば本物、薬品のような匂いがすれば偽物だよ。

べっ甲とは、まだら模様や縞模様、斑点模様などを持つ、木の実のような茶色の甲羅のことです。天然素材で、アクセサリーや髪飾りによく使われていました。しかし、現在では新規に使用することが禁止されています。そのため、最近作られたべっ甲模様のものは、プラスチックなどの人工素材で作られています。本物のべっ甲かどうかを見分けるには、表面を熱してみます。焦げた髪の毛のようなにおいがすれば本物で、薬品のようなにおいがすればプラスチックです。

べっ甲とは

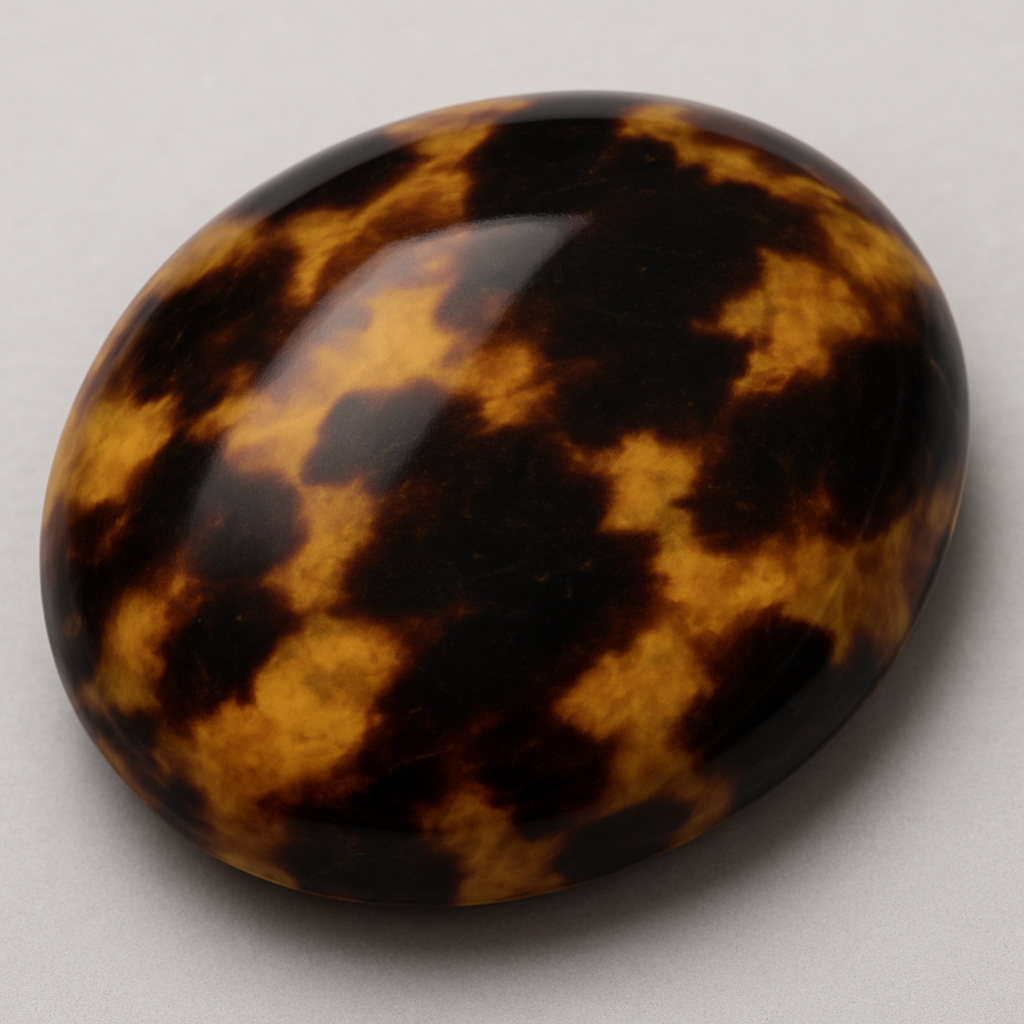

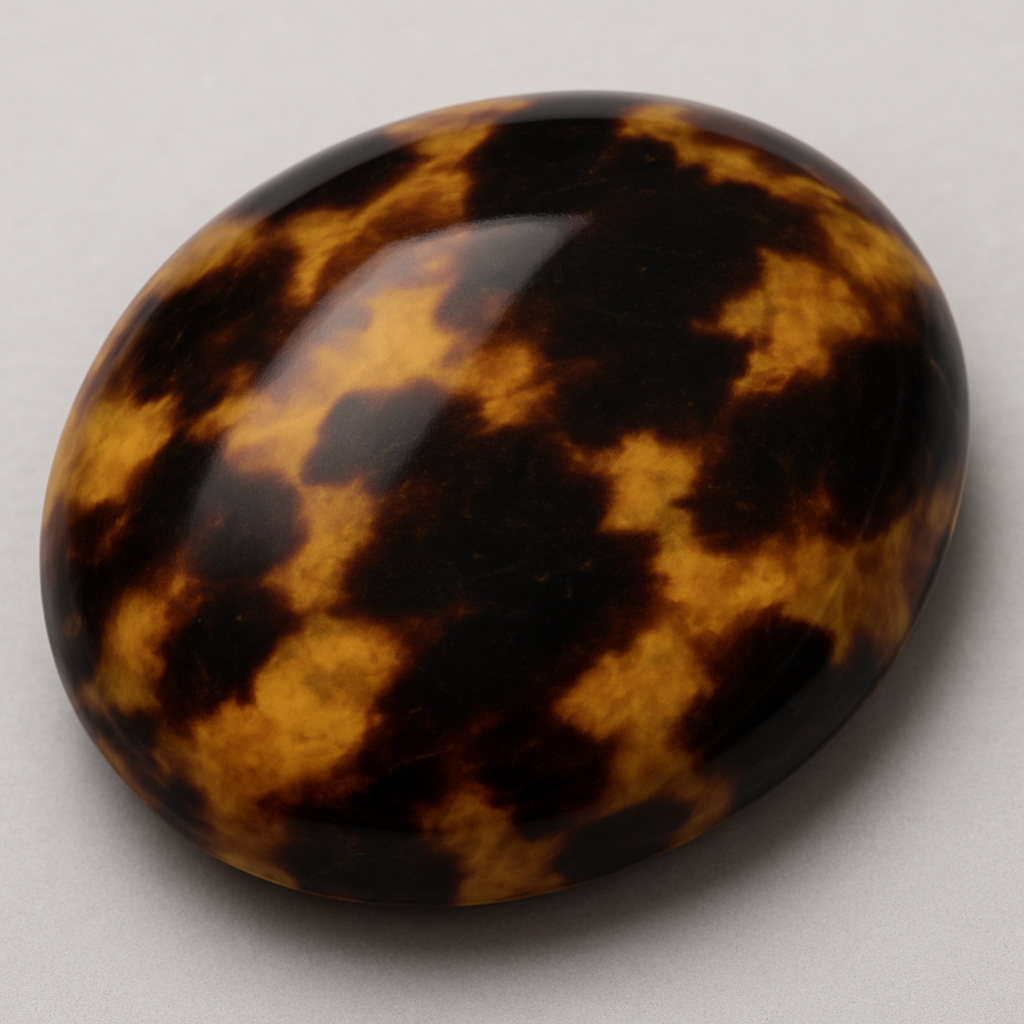

べっ甲は、海に棲む亀の甲羅を加工して作られる装飾素材です。古来より、その美しい模様と希少性から、高価な装飾品として珍重されてきました。べっ甲の最大の魅力は、二つとして同じ模様が存在しないことです。深い茶色を基調に、黄褐色や黒色の斑点や縞模様が複雑に絡み合い、自然が織りなす芸術的な美しさを持ちます。まるで炎が揺らめくように見えることから「タイガー模様」と呼ばれることもあります。この模様は、ウミガメの種類や年齢、生育環境によって異なり、一つ一つが個性的な表情を見せてくれます。

べっ甲は、古くから様々な装飾品に用いられてきました。中でも眼鏡のフレームは、べっ甲の代表的な用途の一つです。べっ甲独特の光沢と滑らかな肌触りは、高級感を演出するだけでなく、掛け心地にも優れているとされ、長く愛用されてきました。また、かんざしや櫛などの髪飾りにもべっ甲はよく使われました。日本の伝統的な髪型に華を添える装飾品として、べっ甲の優美な輝きは女性の髪を美しく彩りました。他にも、ブローチや帯留め、ネックレス、イヤリング、指輪、印鑑、根付など、様々な装飾品に加工され、人々の生活に彩りを添えてきました。

しかし、ウミガメは乱獲により絶滅の危機に瀕しており、現在ではワシントン条約によって国際取引が厳しく制限されています。そのため、現在市場に出回っているべっ甲製品の多くは、昔に作られた古い品か、セルロイドなどの模造品です。真のべっ甲は希少価値が高く、骨董品として扱われることもあります。もし、古いべっ甲製品をお持ちであれば、適切な方法で保管し、その美しさを後世に伝えていくことが大切です。

| 項目 | 内容 |

|---|---|

| 素材 | ウミガメの甲羅 |

| 特徴 | 美しい模様、希少性、一つ一つ異なる模様(タイガー模様)、滑らかな肌触り、独特の光沢 |

| 用途 | 眼鏡フレーム、かんざし、櫛、ブローチ、帯留め、ネックレス、イヤリング、指輪、印鑑、根付など |

| 現状 | ワシントン条約により国際取引が制限、希少価値が高く骨董品として扱われる |

べっ甲の歴史

べっ甲とは、ウミガメの一種であるタイマイの甲羅を加工して作られた装飾品です。その歴史は古く、古代エジプトの遺跡からもべっ甲製品が出土しており、当時から人々に愛されていたことが分かります。

日本では、奈良時代の正倉院にべっ甲製の宝物が収蔵されていることから、少なくとも1200年以上前からべっ甲が珍重されてきたことが窺えます。特に、櫛やかんざし、琵琶のバチなどに使われていました。これらの宝物からは、当時の高度な加工技術を垣間見ることができます。

江戸時代に入ると、べっ甲細工は大きく発展しました。鎖国によって海外との交易が制限されたことで、国内の資源に目が向けられるようになり、べっ甲細工もその一つでした。長崎や大阪を中心としてべっ甲の産地が形成され、優れた職人が集まり、技術を競い合うことで、べっ甲細工はますます精巧なものへと進化していきました。かんざし、櫛、根付け、印籠など、多種多様な装飾品が生み出され、武士や裕福な町民の間で大変人気がありました。特に、優れた透かし彫りや繊細な模様が施された作品は、高い芸術性を持つ工芸品として珍重されました。

明治時代以降も、べっ甲は高級装飾品としての地位を保ち続けました。着物や洋服に合わせて、かんざしや帯留め、ブローチなどが作られ、女性の装いを美しく彩りました。しかし、タイマイの乱獲による個体数の減少が深刻化し、国際的な保護の機運が高まりました。その結果、現在ではタイマイの捕獲は厳しく制限されており、新たなべっ甲製品を作ることはほとんどなくなってしまいました。現在市場に出回っているべっ甲製品は、主に過去の時代に作られたものが受け継がれているアンティーク品です。そのため、希少価値が高く、コレクターの間で取引されています。べっ甲の美しい光沢と滑らかな質感、そして長い歴史に裏付けられた価値は、今もなお人々を魅了し続けています。

| 時代 | 用途・特徴 | 状況 |

|---|---|---|

| 古代エジプト | 装飾品 | 出土例あり、当時から人気 |

| 奈良時代(日本) | 櫛、かんざし、琵琶のバチなど | 正倉院に宝物として収蔵、高度な加工技術 |

| 江戸時代(日本) | かんざし、櫛、根付け、印籠など 透かし彫り、繊細な模様 |

鎖国により国内資源活用、長崎・大阪が産地、武士や裕福な町民に人気 |

| 明治時代以降 | かんざし、帯留め、ブローチなど 着物や洋服に合わせる |

高級装飾品として人気継続 タイマイ乱獲で個体数減少、捕獲制限 現在、アンティーク品として取引、希少価値 |

本物の見分け方

本物のべっ甲と偽物を見分けるには、いくつかの大切な点に注目する必要があります。確実な方法は、熱を加えて匂いを確かめることです。べっ甲は動物の甲羅から作られるため、主成分はタンパク質です。そのため、火であぶったり、熱した針を近づけたりすると、焦げた髪の毛のような独特の香ばしい匂いがします。これは、タンパク質が熱で分解される際に発生する匂いです。一方、偽物のべっ甲は、たいていプラスチックや樹脂で作られています。これらを熱すると、プラスチック特有のツンとした刺激臭がします。この匂いの違いは、素材の違いをはっきりと示す重要な手がかりとなります。

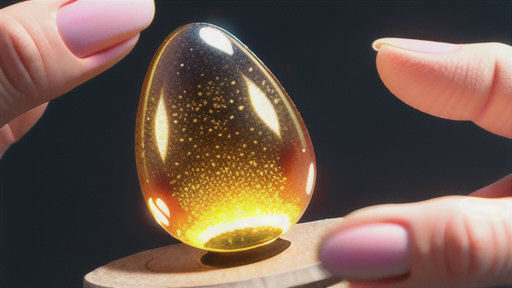

見た目も重要な判断材料です。本物のべっ甲は、自然由来の素材のため、一つ一つ異なる複雑で奥行きのある模様を持っています。まるで景色を見ているかのような、味わい深い美しさがあります。光に透かしてみると、飴色のような深みのある美しい色合いが楽しめます。偽物のべっ甲は、人工的に作られた模様であるため、全体的に単調で平面的な印象を受けます。また、光に透かしても、深みのある色合いは出ず、のっぺりとした印象です。

さらに、触感にも違いがあります。本物のべっ甲は、手に取るとひんやりとした独特の感触があります。これは、天然素材特有の性質です。一方、偽物のべっ甲は、プラスチックや樹脂でできているため、体温に近づくのが早く、比較的温かみのある感触です。特に寒い時期には、この違いが顕著に感じられます。

これらの点に注意深く気を配ることで、本物のべっ甲を見極めることができるでしょう。高価なべっ甲製品を購入する際には、信頼できるお店で購入することも大切です。お店の人に相談しながら、じっくりと見極めて、お気に入りの一品を見つけてください。

| 項目 | 本物のべっ甲 | 偽物のべっ甲 |

|---|---|---|

| 匂い | 焦げた髪の毛のような香ばしい匂い | プラスチック特有のツンとした刺激臭 |

| 見た目 | 複雑で奥行きのある模様、飴色のような深みのある色合い | 単調で平面的な模様、のっぺりとした印象 |

| 触感 | ひんやりとした感触 | 温かみのある感触 |

お手入れ方法

べっ甲は、亀の甲羅から作られる美しい光沢を持つ伝統工芸品です。その繊細な美しさを長く保つためには、丁寧なお手入れが欠かせません。べっ甲は熱や湿気、乾燥に弱い性質を持っているため、保管場所や取り扱いには注意が必要です。

まず、直射日光は避けましょう。強い光に長時間さらされると、べっ甲の色褪せや変色の原因になります。また、高温多湿の場所も避けるべきです。湿気はべっ甲の表面を曇らせたり、ひび割れの原因となることがあります。反対に、乾燥しすぎた場所も良くありません。極端に乾燥した場所に置くと、べっ甲が縮んでしまうことがあります。保管場所は、風通しが良く、直射日光の当たらない場所を選びましょう。桐箱など、湿度を一定に保つ容器に保管するのも良いでしょう。

日常のお手入れは、柔らかい布で優しく乾拭きするのが基本です。汚れが目立つ場合は、中性洗剤を水で薄めた液に布を浸し、固く絞ってから優しく拭き取ります。その後、乾いた布で丁寧に水分を拭き取り、完全に乾かしましょう。研磨剤入りの洗剤や、アルコール、シンナーなどの薬品は使用しないでください。これらの薬品はべっ甲の表面を傷つけたり、変質させる可能性があります。

また、化粧品や香水などもべっ甲に直接触れないように注意しましょう。これらの成分がべっ甲に付着すると、シミや変色の原因となることがあります。べっ甲のアクセサリーを身に着ける際は、香水や化粧品をつけた後にするのがおすすめです。

正しいお手入れを続けることで、べっ甲本来の美しい輝きを長く楽しむことができます。少しの手間をかけることで、世代を超えて受け継がれる美しい宝物を大切に守りましょう。

| 項目 | 詳細 |

|---|---|

| 材質 | 亀の甲羅 |

| 特徴 | 美しい光沢、熱・湿気・乾燥に弱い |

| 保管場所 | 風通しが良く、直射日光の当たらない場所、桐箱など湿度を一定に保つ容器 |

| 日常のお手入れ | 柔らかい布で乾拭き |

| 汚れが目立つ場合 | 中性洗剤を水で薄めた液で優しく拭き、その後、乾いた布で水分を拭き取り完全に乾かす |

| 使用を避けるもの | 研磨剤入りの洗剤、アルコール、シンナーなどの薬品、化粧品、香水 |

べっ甲の価値

べっ甲は、海亀の甲羅を加工して作られる貴重な素材です。古くから装飾品などに用いられ、その艶やかな光沢と美しい模様は、人々を魅了してきました。現在、ワシントン条約によって海亀の捕獲は制限されており、べっ甲の入手は困難になっています。そのため、べっ甲製品は希少価値が高く、市場では高値で取引されています。

特に、昔の職人が精巧な技術で作り上げたアンティークのべっ甲製品は、コレクター垂涎の的となっています。緻密な彫刻や繊細な装飾が施された作品は、美術品としての価値も高く評価されています。また、希少なデザインや著名な作家の手による作品は、さらに高値が付く傾向があります。

べっ甲の価値を決める要素は様々です。まず、素材そのものの品質が重要です。深い色味と透明感のある良質なべっ甲は、高い評価を受けます。次に、加工の技術も重要です。熟練の職人が手作業で丁寧に仕上げた作品は、その精巧さから高い価値を持ちます。さらに、デザインの希少性や時代背景も考慮されます。古い時代のものや、他にはない独特のデザインは、希少価値が高くなります。

このように、べっ甲は素材の希少性、加工の技術、そして歴史的価値など、様々な要素が絡み合ってその価値が決定されます。単なる装飾品としてだけでなく、歴史と伝統、そして職人の技術が凝縮された貴重な工芸品として、大切に扱われています。時代を超えて受け継がれてきたべっ甲の美しさは、これからも人々を魅了し続けることでしょう。

| 項目 | 詳細 |

|---|---|

| 素材 | 海亀の甲羅 |

| 特徴 | 艶やかな光沢と美しい模様 |

| 希少性 | ワシントン条約による捕獲制限 |

| 価値を決める要素 | 素材の品質、加工技術、デザインの希少性、時代背景 |

| 種類 | アンティーク品、美術品 |

| その他 | コレクター垂涎の的、高値で取引 |

代替素材

かつて眼鏡のフレームやかんざし、装飾品などに広く使われていたべっ甲は、タイマイというウミガメの甲羅から作られます。しかし、タイマイは絶滅危惧種に指定されており、現在では取引が厳しく制限されています。そのため、べっ甲に似た素材が求められ、様々な代替素材が開発されてきました。

べっ甲の代替素材として最も普及しているのは、プラスチックや樹脂です。これらは石油を原料としており、大量生産が可能で価格も安価です。また、加工性に優れているため、複雑な形状の製品も容易に作ることができます。べっ甲特有の美しい模様も、高度な技術によって再現されています。熟練の職人が一つ一つ丁寧に磨き上げることで、本物のべっ甲と見紛うばかりの光沢と質感を持つ製品も生まれています。

植物由来の樹脂も、環境への負荷が少ない代替素材として注目を集めています。例えば、セルロースアセテートは木材パルプを原料とした半合成樹脂で、自然な風合いと美しい光沢が特徴です。また、生分解性を持つため、廃棄されても自然に還るという利点があります。

これらの代替素材は、べっ甲の美しさを楽しみながら、同時に環境保護や動物愛護にも貢献できるという点で大きな意味を持っています。技術の進歩により、見た目も質感も本物に限りなく近づいた代替素材は、今後ますます需要が高まっていくでしょう。べっ甲の伝統的な美しさを受け継ぎながら、持続可能な社会の実現に貢献する素材として、更なる発展が期待されています。

| 素材 | 特徴 | 利点 | 欠点 |

|---|---|---|---|

| べっ甲 | タイマイの甲羅 | 美しい模様と光沢 | 絶滅危惧種のため取引制限、高価 |

| プラスチック・樹脂 | 石油由来 | 大量生産可能、安価、加工性が高い、模様再現可能 | 環境負荷 |

| 植物由来樹脂 (例: セルロースアセテート) | 木材パルプ由来 | 自然な風合い、美しい光沢、生分解性 | 耐久性、耐水性 |