真珠層の輝き:その秘密を探る

もも(好奇心旺盛なJD)

もも(好奇心旺盛なJD)『Nacre』って真珠層のことですよね?よくアクセサリーに使われていると聞いたことがあるのですが、詳しく教えてください。

はい、そうです。『Nacre』は日本語で真珠層といいます。貝殻の内側にあるキラキラとした層で、アクセサリー以外にも家具や装飾品などに使われています。真珠層は、貝の中に砂や異物が入ってきた時に、貝がその異物を包み込むために分泌する物質で作られています。

つまり、真珠も砂などの異物から作られるんですか?

その通りです。真珠層と同じ物質でできているので、真珠も『Nacre』と呼ばれることがあります。真珠は貝が長い時間をかけて異物を真珠層で包み込んでできたものなので、天然の真珠は貴重で高価なんですよ。

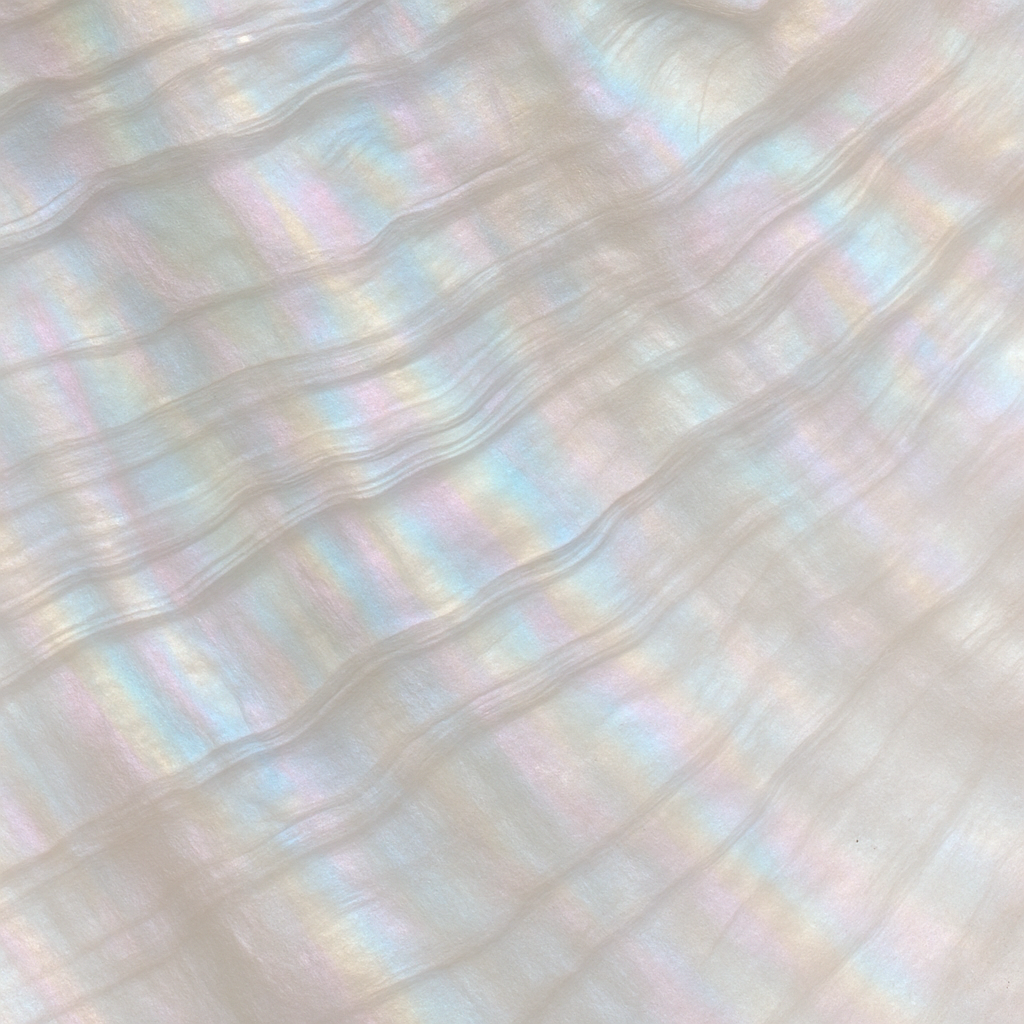

貝殻の内側にある『真珠層』は、貝が砂やゴミなどの異物に反応して分泌する、キラキラとした虹色の物質です。この物質は、一部が有機物、一部が無機物からできています。貝は異物から身を守るために真珠層を分泌し、それが長い時間をかけて厚みを増していくと、真珠になります。真珠層は『真珠の母』とも呼ばれ、家具や装飾品、宝飾品などに装飾として使われることもあります。真珠層は、アサリや巻貝、ツノガイ、ヒットンガイなど、様々な種類の貝に見られます。

真珠層とは

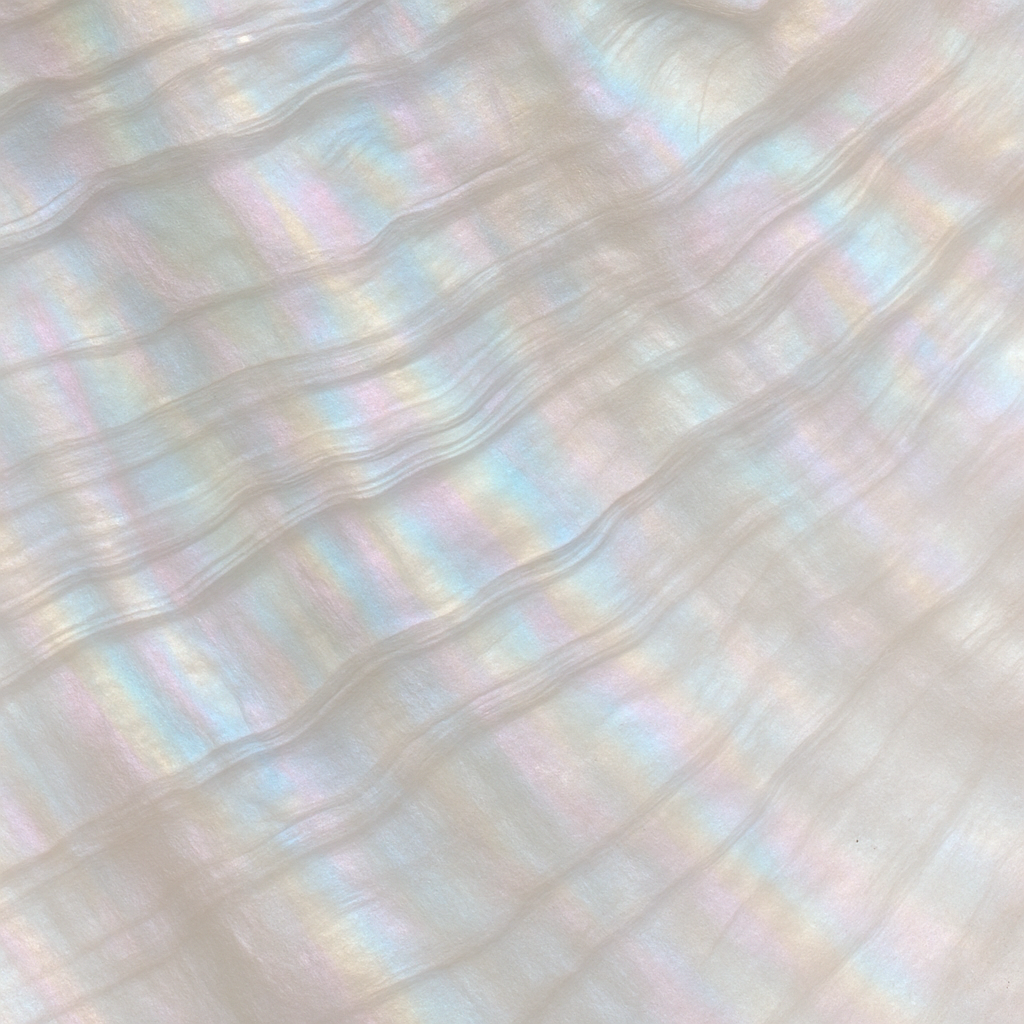

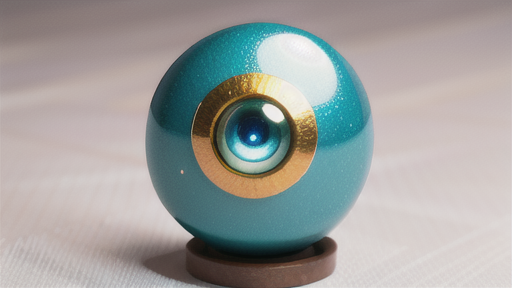

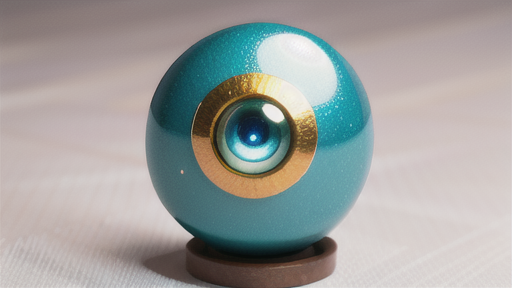

真珠層は、貝殻の内側に見られる、虹色に輝く美しい物質です。まるで宝石のように光り輝き、古くから装飾品などに用いられてきました。この輝きの源は、一体何なのでしょうか。

真珠層は、貝が自身の体を守るために作り出す、天然の防御壁とも言える物質です。貝の中に砂粒などの異物が入ると、貝はその異物から身を守るために、炭酸カルシウムを主成分とする物質を分泌します。この分泌物が異物を包み込み、何層にも重なって固まることで、真珠層が形成されます。まるで職人が丹精込めて漆を塗り重ねるように、貝は時間をかけて真珠層を作り上げていくのです。

真珠層の輝きは、その複雑な構造から生まれます。真珠層は、炭酸カルシウムの微細な結晶と、コンキオリンと呼ばれるタンパク質が、レンガとモルタルのように積み重なった構造をしています。この規則正しい層状構造が、光を反射・干渉させることで、美しい虹色の輝きを生み出すのです。まるでプリズムのように光を分解し、七色の光彩を放つ、まさに自然の芸術と言えるでしょう。

真珠層は、貝殻の内側を滑らかにし、寄生虫などから貝の体を守る役割も担っています。また、真珠層は真珠の主要な構成要素でもあります。真珠もまた、貝の中に異物が入った際に、その異物を真珠層で包み込むことで作られます。つまり、真珠の美しい輝きも、真珠層の輝きと同じなのです。

このように、真珠層は貝にとって重要な役割を果たすだけでなく、私たちに美しい輝きも提供してくれる、自然の神秘に満ちた物質と言えるでしょう。

| 真珠層 |

|---|

| 貝殻の内側にある虹色に輝く物質 |

| 生成過程 |

| 貝の中に異物(砂粒など)が入ると、貝は身を守るために炭酸カルシウムを分泌し、異物を包み込む。この分泌物が何層にも重なり固まって真珠層となる。 |

| 輝きの源 |

| 炭酸カルシウムの微細な結晶とコンキオリン(タンパク質)がレンガとモルタルのように積み重なった層状構造。この構造が光を反射・干渉させ、虹色の輝きを生み出す。 |

| 役割 |

|

真珠層の形成

真珠層は、貝の体内で作り出される、虹色に輝く美しい物質です。まるで宝石のような輝きを放つこの物質は、貝にとって、体内に侵入した異物から身を守るための盾のような役割を果たしています。

砂粒や寄生虫など、貝にとって異物となるものが貝殻と外套膜の間に侵入すると、貝はそれを包み込むように真珠層を分泌し始めます。これは、異物が貝の柔らかい組織を傷つけるのを防ぐための、貝の生体防御反応といえます。まるで、怪我をした時にかさぶたができるのと同じように、貝は異物を真珠層で覆うことで、自らの身を守っているのです。

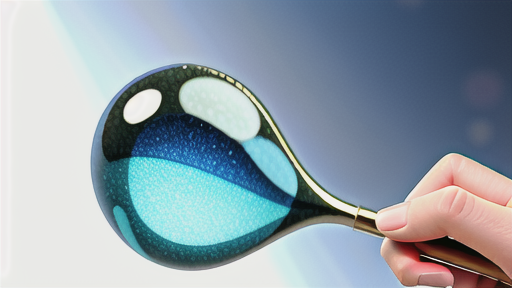

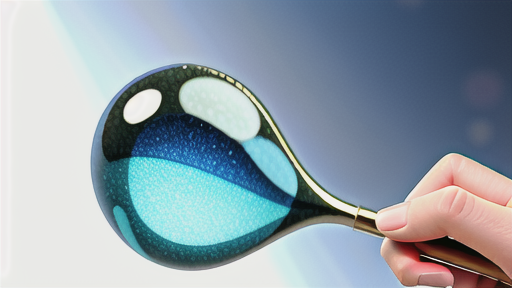

真珠層の主成分は炭酸カルシウムで、アラレ石と呼ばれる結晶構造をしています。このアラレ石の薄い結晶が、レンガを積み重ねるように何層にも重なって真珠層を形成しています。一枚一枚の層は非常に薄く、その厚さはわずか0.5ミクロン程度です。これは髪の毛の太さの100分の1ほどに相当します。このように極薄の層が無数に積み重なることで、光の干渉と回折という現象が起こり、真珠層特有の美しい虹色の輝きが生まれます。

真珠層の形成は、自然の神秘を感じさせる現象です。貝が自らの身を守るために生み出したこの精巧な仕組みは、私たちに自然の驚異と美しさを教えてくれます。真珠層の輝きは、まさに自然が生み出した芸術作品と言えるでしょう。

| 項目 | 内容 |

|---|---|

| 役割 | 貝の体内に侵入した異物(砂粒、寄生虫など)から身を守る |

| 主成分 | 炭酸カルシウム(アラレ石の結晶構造) |

| 構造 | 0.5ミクロン程度の薄いアラレ石の結晶が何層にも重なっている |

| 輝きの理由 | 極薄の層が無数に積み重なることで、光の干渉と回折が起こるため |

| その他 | 真珠層の形成は貝の生体防御反応 |

真珠層の成分と構造

真珠層は、その成分と構造に美しさの秘密が隠されています。主成分は炭酸カルシウムの一種であるアラゴナイトで、全体の約九割五分を占めます。アラゴナイトは、顕微鏡で見ると六角形の薄い板状の結晶となっており、まるでレンガを積み重ねたように、規則正しく並んでいます。

残りの約五分はコンキオリンと呼ばれるタンパク質です。コンキオリンは、アラゴナイトの結晶同士を繋ぎ合わせる接着剤のような役割を果たしています。このコンキオリンの存在が、真珠層の強度と柔軟性を両立させる鍵となっています。アラゴナイトの結晶は硬くてもろい性質を持つため、衝撃を受けると割れたり欠けたりしやすくなります。しかし、コンキオリンが結晶同士をしっかりと繋ぎ止めることで、衝撃を吸収し、割れや欠けを防いでいるのです。

真珠層特有の美しい光沢も、この二つの成分の組み合わせによるものです。規則正しく並んだアラゴナイトの結晶は、光を反射し美しい輝きを放ちます。さらに、コンキオリンが結晶の表面を滑らかに覆うことで、光が乱反射することなく、より鮮やかで深みのある光沢を生み出しているのです。

このように、硬くて脆いアラゴナイトと、柔らかく粘り強いコンキオリンという、一見相反する性質を持つ二つの物質が、絶妙なバランスで組み合わさることで、真珠層は、その強度と美しさを兼ね備えているのです。まさに、自然の造形美と言えるでしょう。

| 構成要素 | 成分 | 割合 | 役割 | 性質 |

|---|---|---|---|---|

| 真珠層 | アラゴナイト | 約95% | 光を反射し輝きを生み出す | 硬く脆い、六角板状結晶 |

| コンキオリン | 約5% | アラゴナイト結晶を繋ぎ止め、強度と柔軟性を付与、表面を滑らかにし光沢を生み出す | 柔らかく粘り強い |

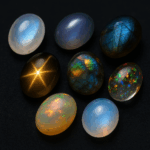

真珠層と真珠

真珠層と真珠は、どちらも貝が生み出す宝石ですが、その成り立ちや性質は異なります。真珠層は貝殻の内側を覆う虹色に輝く層で、貝殻の内面全体を保護する役割を担っています。一方、真珠は貝の体内に異物、例えば砂粒など、が入り込んだ際に、貝がその異物を核として炭酸カルシウムを分泌し、幾重にも層を重ねて作り上げる宝石です。

真珠層は、貝殻の内面全体を覆っているため比較的大きな面積を採取できます。この真珠層は、真珠を作る母体となることから「真珠の母」という意味を持つ「Mother-of-pearl」という英名で呼ばれています。真珠層は、その虹色の輝きから古くより装飾品として珍重されてきました。螺鈿細工やボタン、楽器の装飾など、様々な工芸品や装飾品に用いられています。また、その滑らかで美しい表面は、高級時計の文字盤や家具の装飾にも利用されています。

一方、真珠は貝の体内で偶然に生まれるため、真珠層に比べて希少性が高い宝石です。真珠は、その丸い形と柔らかな光沢から、古来より人々を魅了してきました。冠やネックレス、イヤリング、指輪など、様々な宝飾品に加工され、富と美の象徴として扱われています。真珠の価値は、その大きさ、形、色、光沢などによって決まり、特に真円に近い形をしたものは高く評価されます。養殖真珠の技術の発達により、現在では様々な大きさや色の真珠が生産されていますが、天然真珠は依然として希少価値が高く、高価で取引されています。真珠層と真珠は、どちらも貝が生み出す自然の贈り物であり、それぞれの美しさで私たちの心を魅了し続けています。

| 項目 | 真珠層 | 真珠 |

|---|---|---|

| 生成場所 | 貝殻の内側 | 貝の体内 |

| 成り立ち | 貝殻の内面を保護する層 | 異物を核として炭酸カルシウムが層状に分泌 |

| 面積・大きさ | 比較的大きな面積 | 偶然生まれるため希少 |

| 別名 | Mother-of-pearl(真珠の母) | – |

| 用途 | 螺鈿細工、ボタン、楽器の装飾、高級時計の文字盤、家具の装飾 | 冠、ネックレス、イヤリング、指輪などの宝飾品 |

| 価値 | – | 大きさ、形、色、光沢で決まる |

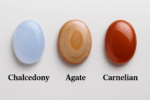

真珠層の利用

真珠層は、貝殻の内側を覆う虹色に輝く美しい層です。その輝きは、古来より人々を魅了し、様々な装飾品に用いられてきました。真珠層を持つ貝は、アコヤガイや白蝶貝、黒蝶貝など様々で、それぞれが異なる色合いや輝きを放ちます。

真珠層を代表する宝石が、真珠です。真珠は、貝の体内に異物が入った際に、その異物を核として真珠層が幾重にも重なって形成されます。天然の真珠は希少で高価な宝石として珍重されてきました。養殖真珠は、人為的に核を挿入することで真珠の形成を促す技術によって生産され、より多くの人々が真珠の美しさを楽しむことができるようになりました。

真珠層の輝きは、真珠以外にも様々な形で利用されています。螺鈿細工は、貝殻の内側の真珠層を切り出し、漆器などの表面に埋め込んで装飾する伝統工芸です。螺鈿細工の精緻な模様と、真珠層特有の虹色の輝きは、見る者を魅了します。また、真珠層は、ボタンやアクセサリー、楽器の装飾などにも用いられています。ギターやバイオリンなどの指板に用いられることで、高級感を演出するだけでなく、滑らかな演奏性にも貢献しています。

近年では、真珠層の構造に着目した研究も盛んに行われています。真珠層は、炭酸カルシウムの薄層とタンパク質が交互に重なった構造を持ち、この構造が光の干渉を起こすことで、独特の虹色の輝きが生み出されます。この真珠層の構造は非常に強く、そしてしなやかであることが知られています。その強度と柔軟性を兼ね備えた構造は、新素材開発のヒントとして注目されており、人工骨や建材などへの応用が期待されています。真珠層の美しさだけでなく、その機能性もまた、未来の技術に貢献していくことでしょう。

| 項目 | 詳細 |

|---|---|

| 概要 | 貝殻の内側を覆う虹色に輝く層。様々な装飾品に利用される。 |

| 成分 | 炭酸カルシウムの結晶と有機物からなる薄い層が何層にも重なっている |

| 代表的な宝石 | 真珠(天然真珠、養殖真珠) |

| 真珠層の利用 |

|

| 構造と特性 | 炭酸カルシウムの薄層とタンパク質が交互に重なった構造。光の干渉により虹色の輝きが生み出される。強度と柔軟性を兼ね備えている。 |

| 輝きの要因 | 多層構造による光の複雑な反射 |

| 応用研究 | 人工骨、建材などへの応用が期待されている。 |

様々な貝に見られる真珠層

貝殻の内側に見られる虹色に輝く美しい層、それが真珠層です。真珠層は、真珠を作るアコヤガイのような二枚貝だけでなく、カタツムリのような巻貝、ツノガイ、ヒザラガイなど、様々な種類の貝に見られます。それぞれの貝が持つ真珠層は、色や光沢、模様などが異なり、多様な美しさを私たちに見せてくれます。

例えば、アコヤガイの真珠層は、優しい桃色や乳白色の柔らかな光沢が特徴です。真珠のネックレスなどでよく見かける、上品な輝きが魅力です。一方、黒蝶貝の真珠層は、深い黒色に緑色や紫色を帯びた光沢が美しく輝きます。「黒真珠」を作る貝として知られ、神秘的な輝きが人々を魅了します。

また、巻貝の一種であるアワビは、青色や緑色、橙色など、様々な色を織り交ぜた真珠層を持ちます。螺鈿細工の材料として古くから利用されており、光があたる角度によって色が変化する様子は、まるで宝石のようです。さらに、ヒザラガイの仲間は、比較的小さな貝ですが、その真珠層は光沢が強く、鮮やかな色彩を持つものが多く存在します。

このように、真珠層は、貝の種類によって千差万別の表情を見せるため、その奥深さを探求する楽しみは尽きることがありません。貝殻拾いをしながら、様々な貝の真珠層の違いを比べてみるのも楽しいでしょう。自然が生み出す芸術作品ともいえる真珠層の美しさに、きっと魅了されることでしょう。

| 貝の種類 | 真珠層の特徴 | その他 |

|---|---|---|

| アコヤガイ | 桃色や乳白色の柔らかな光沢 | 真珠のネックレスなど |

| 黒蝶貝 | 黒色に緑色や紫色を帯びた光沢 | 黒真珠 |

| アワビ | 青、緑、橙など様々な色を持つ | 螺鈿細工の材料 |

| ヒザラガイ | 光沢が強く鮮やかな色彩 | 比較的小さな貝 |

真珠層の研究

真珠層は、貝殻の内側に見られる虹色に輝く層のことです。その美しい輝きは古くから人々を魅了し、装飾品として大切に扱われてきました。近年、この真珠層が持つ美しさだけでなく、驚くべき強度と柔軟性も注目を集めており、材料科学の分野で盛んに研究されています。

真珠層は、炭酸カルシウムの微細な結晶がレンガのように規則正しく積み重なった構造をしています。一つ一つの結晶は非常に薄く、その間にはたんぱく質などの有機物が接着剤のように挟まれています。この精巧な構造こそが、真珠層の優れた強度と柔軟性の秘密です。レンガ状に積み重なった結晶は、外部からの力に対して効果的に分散させ、衝撃を吸収します。さらに、層と層の間にある有機物は、結晶同士をしっかりと繋ぎ止め、柔軟性を与えています。

現在、世界中の研究機関で、真珠層の形成メカニズムや物性に関する研究が行われています。どのようにして炭酸カルシウムの結晶が規則正しく並べられるのか、有機物はどのような役割を果たしているのかなど、多くの謎がまだ残されています。これらの謎を解き明かすことで、真珠層の優れた性質を人工的に再現することが可能になると期待されています。

真珠層の構造を模倣することで、軽量かつ高強度な新素材の開発につながると考えられています。例えば、航空機や自動車の部品、建築材料、医療器具など、様々な分野への応用が期待されています。さらに、真珠層の形成メカニズムを解明することで、環境に優しく、省エネルギーな材料生産技術の開発にも繋がる可能性があります。

真珠層の研究は、自然界の驚異を解き明かし、私たちの生活を豊かにする可能性を秘めています。自然界が生み出した精巧な構造を学ぶことで、私たちは新たな技術革新を起こし、より持続可能な社会を築くことができるでしょう。

| 項目 | 内容 |

|---|---|

| 名称 | 真珠層 |

| 特徴 | 虹色の輝き、優れた強度と柔軟性 |

| 構造 | 炭酸カルシウムの微細結晶がレンガ状に積み重なり、層間は有機物が接着 |

| 強度と柔軟性の理由 | レンガ状構造が力を分散・衝撃吸収、有機物が層を繋ぎ止め柔軟性付与 |

| 研究内容 | 形成メカニズム、物性、結晶配列機構、有機物の役割 |

| 応用分野 | 軽量高強度素材:航空機・自動車部品、建築材料、医療器具 |

| 将来展望 | 環境配慮型材料生産技術、持続可能な社会構築 |

持続可能性

虹色の輝きを放つ真珠層は、古来より装飾品として人々を魅了してきました。貝の内側を彩るこの美しい素材は、生物が長い年月をかけて作り出す天然の産物です。しかし近年、その美しさゆえに乱獲が進み、資源の枯渇が深刻な問題となっています。真珠層は、一度採取してしまうと再び自然に生まれることはありません。そのため、限りある資源をいかに守り、持続可能な形で利用していくかが、私たちに課せられた大きな課題です。

現在、真珠養殖と並行して真珠層を採取する取り組みが盛んに行われています。真珠を育てる貝から、真珠を取り出した後に貝殻も利用することで、無駄を省き資源を有効活用できます。また、真珠層の美しい輝きを人工的に再現しようと、様々な素材の開発も進められています。天然のものと遜色ない輝きを持つ素材の登場は、天然真珠層への需要を減らし、資源保護に繋がるでしょう。さらに、消費者の意識改革も重要です。真珠層製品を購入する際には、その製品がどのように作られたのか、環境への影響はどれくらいあるのかといった点に目を向け、環境に配慮した製品を選ぶことで、持続可能な生産を促すことができます。

真珠層の美しさは、自然からの贈り物です。未来の世代にもこの輝きを伝えるために、資源を大切にする心を持ち、持続可能な利用を心がけていきましょう。使い捨てではなく、大切に長く使い続けることで、真珠層の美しさをより深く味わうことができるはずです。

| 課題 | 対策 |

|---|---|

| 真珠層の乱獲による資源枯渇 | 真珠養殖と並行した真珠層採取 人工真珠層の開発 消費者の意識改革(環境配慮製品の選択) |