ももとコールスの宝石の特性探検記 ~宝石が輝く秘密とは?~

ちょっと、コールス!宝石ってどうしてあんなにキラキラしてるの?色も模様もいろんな種類があって不思議だよ~!

いい質問ですね。実は宝石には『特性』というものがあって、その特性が美しさや価値を左右しているのです。

硬さ、透明度、色、輝き、内包物、屈折率など、様々な要素があります。今日はそれを1つずつ見ていきましょう。それと、呼び捨てはなるべくやめてね(笑)

目次

1. モース硬度と靭性(じんせい)

まずは宝石の硬さ。これは『モース硬度』という尺度で測ります。ダイヤモンドは10、トパーズは8など、ひっかき傷が付きにくいかで評価されます。

そう。でも硬いからといって壊れにくいわけではないんですよ。『靭性』、つまり割れにくさも重要です。ダイヤモンドは硬いけど、劈開(へきかい)という方向に割れやすい特性があります。

あわせて読みたい

宝石の硬さを知る:モース硬度の秘密

鉱物の硬さを示す指標として、モース硬度というものがあります。これは、ドイツの鉱物学者であるフリードリヒ・モースが1812年に考案した尺度です。硬さとは、鉱物表面に傷がつきにくいかどうかを表す尺度であり、モース硬度は、1から10までの数字で表されます。

2. 透明度とインクルージョン

次は透明度とインクルージョンです。インクルージョンとは、宝石の中に閉じ込められた内包物のこと。これが少ないほど透明度が高く、美しく見えます。

たしかに、濁ってるよりスッキリ透明なほうがきれいに見えるもんね。

そうですね。ただし、エメラルドのように内包物があることが当たり前の石もあります。むしろその内包物が、産地の特定や天然の証になる場合もあるんです。

あわせて読みたい

宝石の透明度:クラリティの秘密

宝石の透明感、これは宝石の内部をどれだけ光が通り抜けるか、また内部にどれほど傷や曇りがあるかを示す大切な尺度です。透明感は、宝石のきらめきや美しさに直接つながります。透明感の高い宝石は、光を内部でよく反射するため、美しい輝きを放ちます。まるで澄んだ水面のように、光を吸い込むことなく反射させることで、宝石本来の輝きが最大限に引き出されるのです。

あわせて読みたい

天然石と内包物の魅力

天然石の内包物とは、石の内部に取り込まれた異物のことを指します。まるで小さな宇宙を閉じ込めた宝石箱のように、天然石の中に神秘的な世界が広がっています。この内包物は、天然石が生まれる過程で、周囲の環境や条件によって取り込まれたものです。そのため、内包物の種類や形、大きさ、色などは実に様々で、二つとして同じものはありません。まさに自然が織りなす芸術と言えるでしょう。

3. 色彩と色の起源

宝石の色も重要な特性です。色の違いは主に『含まれる元素』と『結晶構造』によって決まります。

じゃあ、ルビーとサファイアって色が違うけど同じ鉱物なんだっけ?

正解です!どちらもコランダムという鉱物ですが、クロムが含まれると赤色=ルビー、鉄やチタンが含まれると青色=サファイアになります。

あわせて読みたい

宝石の色:自色の謎

宝石のきらめき、鮮やかな色彩は、私たちの心を捉えていつまでも放しません。まるで魔法のように美しく、見つめていると時間を忘れてしまうほどです。しかし、これらの美しい色の源はどこにあるのでしょうか?様々な要素が宝石の色に影響を与えますが、中でも特に注目すべきは「自色」と呼ばれる現象です。これは、鉱物そのものを構成する成分によって生まれる色のことです。

あわせて読みたい

多色性の魅力:宝石に隠された色の秘密

多色性とは、宝石が持つ神秘的な魅力の一つで、見る向きによって色が違って見える現象のことです。これは、宝石内部の構造、特に結晶の構造が光と作用し合うことで生まれます。

あわせて読みたい

宝石の色と光の秘密:『吸収スペクトル』について

私たちが美しいと感じる宝石の色は、光との不思議な関係によって生まれています。太陽や電灯から放たれる光は、一見白く見えますが、実は虹のように様々な色が混ざり合ったものです。この光が宝石に当たると、まるで魔法がかけられたように、様々な色の変化が起こります。

4. 光と輝き:屈折率・分散・ファイア

次は宝石の輝きについて。ダイヤモンドがキラキラ光るのは、屈折率と分散が高いからです。

分散、つまり白色光が虹のように分かれる現象。これが強いと『ファイア』と呼ばれるカラフルな輝きになります。

なるほど~、だからダイヤってレインボーみたいに光るんだ!

あわせて読みたい

宝石のきらめき:複屈折の秘密

宝石のきらめき、その美しさの秘密は、光が織りなす複雑な現象にあります。まるで魔法のように光を増幅させる宝石の輝きは、複屈折という現象と深く関わっています。

あわせて読みたい

宝石のきらめき:分散の秘密

宝石のきらめき、その中には時として虹色の輝きが隠されています。まるで小さな虹のかけらが宝石の中に閉じ込められたかのような、この不思議な現象は、光と宝石の織りなす美しい芸術です。

あわせて読みたい

宝石の輝き:ファイアの魅力

宝石の輝きは、自然が生み出した芸術作品の証です。まるで魔法のように光を操り、見る者を魅了する宝石の中でも、「ファイア」と呼ばれる虹色の閃光は、格別の美しさを放ちます。ファイアとは、宝石内部に光が入り込み、虹色に分散されて生まれる、色のきらめきのことです。

5. 光沢と表面の質感

宝石は磨くことで表面の『光沢』が現れます。ガラス光沢、樹脂光沢、絹糸光沢など種類があります。

シルクみたいな輝き?それってシルクインクルージョン?

そう!例えばサファイアに見られることもある細い繊維状の内包物が、絹のような光沢を生み出すんです。

あわせて読みたい

宝石の輝き:光沢の秘密

宝石の美しさを語る上で、光の反射は欠かせない要素です。宝石の表面で光がどのように反射するかは、その石の輝きやきらめきを決定づけます。この表面の反射の様子を表現する言葉が「光沢」です。光沢とは、宝石の表面がどれだけ光を反射するか、言い換えればどれだけ輝くかを表す重要な性質です。宝石を選ぶ際、多くの人がまず輝きに目を奪われることからも、光沢が宝石の魅力を左右する重要な要素であることが分かります。

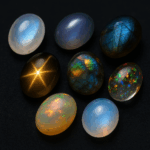

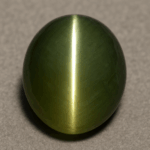

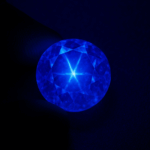

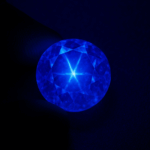

6. 光学効果:キャッツアイ・スター効果など

光学効果も面白いですよ。例えばキャッツアイ効果は、繊維状の内包物によって猫の目のような光の帯が現れます。

あ~見たことある!動かすと光の線がスーって動くやつ!

スター効果(アステリズム)も同様で、特定の方向からの光で星形が浮かびます。

あわせて読みたい

様々な光の宝石効果

【【第1章:もも、輝きの謎に出会う】】 コールス先生、最近よく聞く“アデュラ効果”とか“シラー効果”って、一体なに?似たような名前ばっかりで、わけわかんなくなるよ...

あわせて読みたい

神秘の輝き:キャッツアイ効果の謎

宝石の中には、まるで猫の瞳のように妖しく輝くものがあります。この不思議な輝きは「猫目効果」と呼ばれ、見る者を惹きつける独特の美しさを持っています。宝石の表面に一筋の光が走り、まるで命が宿っているかのような神秘的な印象を与えます。この光は、石を傾けると光も一緒に移動し、まるで猫の目がこちらを見つめているかのような不思議な感覚を覚えます。

あわせて読みたい

星彩効果:アステリズムの神秘

夜空にきらめく星々のように、宝石の中に星が宿る現象があります。まるで物語の世界のようなこの現象は、星彩効果、または星効果と呼ばれています。この神秘的な輝きは、宝石をある特別な方法で研磨することで現れます。カボション・カットと呼ばれるその方法は、宝石の表面を滑らかにドーム状に整える研磨方法です。このカットによって、宝石内部に潜んでいた星形の輝きが表れ、見る人を魅了します。

7. 色の変化:多色性・変色効果

アレキサンドライトは有名な『変色効果』を持つ宝石。昼と夜で赤や緑に見え方が変わるんです。

また、アイオライトやタンザナイトのように見る角度によって色が変わる『多色性』も特性の一つです。

あわせて読みたい

宝石の輝き:ディスパージョンの魅力

宝石の美しさはその輝きにあると言っても言い過ぎではないでしょう。様々な輝きの中でも、虹色のきらめきは格別な魅力を放ちます。まるで小さな虹が閉じ込められたように、七色の光を宿した宝石は、見る者をたちまち虜にしてしまう不思議な力を持っています。この虹色の煌めきは「分散」と呼ばれる現象によって生まれます。

あわせて読みたい

二色の宝石:バイカラーの魅力

宝石の世界は、色の万華鏡のようです。無数の色彩が溢れる中で、ひときわ目を引くのが、一つの石に二つの色が溶け合うバイカラーです。まるで自然が描いた絵画のように、二色の輝きが美しく調和し、見る人の心を掴んで離しません。

あわせて読みたい

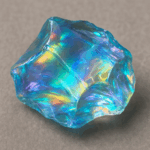

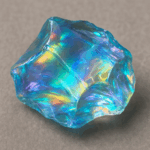

虹色の輝き:レインボー効果の謎

大地の恵みである天然石は、色や形、模様の多様性で私たちを魅了します。中でも、見る角度によって七色の輝きを放つ石は、格別の美しさで人々の心を捉えてきました。この虹色の輝きは「遊色効果」と呼ばれ、石の内部構造と光の不思議な関係によって生まれます。石の種類や、長い時間をかけて作られる過程によって、虹色の現れ方は実に様々で、それぞれに独特の美しさを見せてくれます。まるで自然が作り上げた芸術作品のようで、まさに神秘的と言えるでしょう。一体どのようにして、このような不思議な輝きが生まれるのでしょうか。その秘密を探る旅に出発しましょう。

あわせて読みたい

色の魔法!チェンジ オブ カラーの謎

宝石の世界には、まるで魔法のような現象が存在します。光源によって色彩を変化させる、変色効果を持つ宝石たちです。変色効果とは、見る角度や当たる光の種類によって宝石の色が変化する現象のことを指します。たとえば、太陽光の下では緑色にきらめいていた宝石が、白熱灯の下では赤色に変わるといった具合です。まるで生きているかのように表情を変える宝石の神秘的な輝きは、多くの人々を魅了してやみません。

8. 蛍光性・燐光性

ブラックライトを当てると光る宝石もあります。蛍光性、燐光性などの特性です。

ダイヤモンドやルビー、フルオライトなどが代表例ですね。

あわせて読みたい

宝石の輝き:蛍光性の謎

光る石、不思議な石。蛍光性を持つ石は、光を当てると自ら光を放ち、見る者を魅了します。蛍光性とは、ある物質に光やX線を当てた時に、その物質が自ら光を発する現象のことです。この光は、当てた光とは異なる波長の光として放出されます。例えば、紫外線ライトのような目に見えない光を石に当てると、石が青や赤など、様々な色で光ることがあります。これは、石が紫外線ライトのエネルギーを吸収し、それを異なる波長の光に変換して放出しているからです。

9. 有機宝石と非晶質宝石の特性

はい、有機宝石といって、生物起源の宝石です。真珠、珊瑚、琥珀などが該当します。また、オパールは『非晶質』といって結晶構造を持たない宝石です。

あわせて読みたい

自然の恵み:有機宝石の魅力

有機宝石とは、生き物に由来する素材や、草木を写し取った意匠、自然に優しい製法で作られた装飾品のことを指します。大地から掘り出される鉱物とは違い、温もりや柔らかさ、そして生命の営みを感じさせる独特の趣を持つ宝石です。代表的なものとしては、真珠、珊瑚、琥珀などが挙げられます。

あわせて読みたい

規則正しいようで不規則?非晶質の謎

物質の構造は、大きく分けて規則正しい並び方をするものと、そうでないものの二種類に分けられます。規則正しい並び方をするものを結晶質といい、そうでないものを非晶質といいます。結晶質は、ダイヤモンドや水晶のように、物質を構成する原子やイオン、分子といった小さな粒子が、まるで整然と並んだレンガの壁のように、規則正しく並んでいます。この規則正しい並び方のおかげで、結晶は美しい幾何学模様を作り出します。たとえば、ダイヤモンドはピラミッドのような形をした八面体結晶を作ることがよく知られています。また、水晶は六角柱状の結晶を作り、その透明感と美しい輝きで人々を魅了してきました。

おわりに:きらめきの意味を知って

これまで紹介したように、宝石は一つひとつが特性を持ち、それぞれにしかない個性があります。

その通りです。インクルージョンや色の濃淡、輝きの違いが、宝石の『唯一無二の美しさ』を生むのです。

今日で宝石の見方がガラッと変わったよ!もっといろんな石を見てみたくなった!

それはよかった。宝石の特性を知ることで、見た目だけじゃない『深い魅力』にも気づけるようになりますよ。

キラキラの奥にある秘密、これからも探検していきたいな♪

もも(好奇心旺盛なJD)

もも(好奇心旺盛なJD)