神秘の黒石:那智黒石の魅力

たむ(鉱物・宝石大好きっ子)

たむ(鉱物・宝石大好きっ子)那智黒石って、和歌山県の那智勝浦市でとれるんですよね?

いい質問ですね。もともとはその近辺の浜で拾われていたのですが、今は商標登録されていて、三重県熊野市神川町で採掘されたものだけが那智黒石とされています。

へえ、そうなんですね。じゃあ、和歌山県ではもうとれないんですか?

和歌山県で黒い石がとれないわけではありませんが、正式な『那智黒石』を名乗れるのは、三重県熊野市神川町産のものだけということですね。

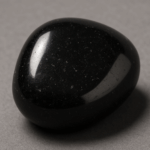

『那智黒石』は、三重県南部の熊野市神川町で採れる黒い粘板岩のことです。熊野地方は、熊野三山と呼ばれる熊野本宮大社、熊野速玉大社、熊野那智大社を中心とした信仰が古くから根付いています。昔、熊野詣に訪れた人々は、熊野那智大社近くの浜辺で見つけた美しい黒い石を、参拝の記念として持ち帰りました。これが那智黒石と呼ばれるようになった始まりで、今では、三重県熊野市神川町で採れたものだけが、地域産業を守るために商標登録されています。那智黒石はきめ細かい構造で、磨けば磨くほど光沢が増し、まるでカラスの濡れた羽のように黒く輝きます。そのため、熊野の神の使いである八咫烏の象徴とされています。那智黒石は、庭石や様々な工芸品に使われていますが、特に有名なのは碁石です。囲碁の黒石は、一般的に那智黒石で作られています。また、日本では昔から金の純度を調べるのに、那智黒石に金をこすりつけて、その跡で判断していました。そのため、物事の基準となるものを『試金石』といいますが、実はこの言葉は那智黒石からきています。このように様々な用途で重宝されてきた那智黒石ですが、今では生産量が減ってしまい、扱うお店もわずかしかありません。それでも、その漆黒の輝きとなめらかな質感が多くの人に愛され、日本の貴重な石として大切にされています。熊野の神の使いとされる八咫烏は、神武天皇が大和の国(今の奈良県)へ無事にたどり着けるよう、日向の国(今の宮崎県)から東へ進む道案内をしたという言い伝えがあります。神武天皇の勝利に貢献したことから、勝利に導く神ともいわれ、日本サッカー協会のマークにもなっています。これは、日本サッカーの始まりに貢献した中村覚之助さんが、熊野那智大社のある那智勝浦町の出身だったことが由来です。八咫烏の象徴である那智黒石は、持ち主の進むべき道を明るく照らし、幸運、成功、勝利へと導くといわれています。また、厄除けの石としても知られ、特に旅行や交通安全のお守りとしておすすめです。

起源と歴史

三重県熊野市神川町から産出される黒色の粘板岩、それが那智黒石です。その漆黒の輝きは、古くから人々を魅了し、歴史と文化に深く関わってきました。熊野信仰の聖地、熊野三山(熊野本宮大社、熊野速玉大社、熊野那智大社)の周辺地域で産出されることから、その名前が付けられました。

特に熊野那智大社近くの浜辺に打ち上げられた石は、波に揉まれ滑らかで美しい光沢を放ち、訪れる人々の目を引きました。熊野詣に訪れた人々は、この美しい黒石を旅の記念、そして信仰の証として持ち帰ったと言われています。小さな石ころ一つにも、神聖な力が宿ると信じられていたのでしょう。

時代が進むにつれて、那智黒石は単なるお土産物ではなく、硯や碁石、置物、工芸品など様々な用途に加工されるようになりました。その滑らかで緻密な質感が、加工のしやすさと美しさを両立させていたのです。黒く輝く表面は、墨を美しく引き立て、書道に最適な硯として珍重されました。また、碁石としての利用も盛んに行われ、白と黒のコントラストがゲームの緊張感を高めました。

現在では、地域産業の保護育成のため、三重県熊野市神川町で採掘されたものだけが「那智黒石」という商標で保護されています。長年に渡り受け継がれてきた伝統を守り、産地を明確にすることで、その価値をより高めているのです。

このように、那智黒石は熊野信仰と密接に結びつき、人々の生活の中に深く根付いてきた歴史を持つ石です。深い黒の中に光る歴史と文化の重みを感じながら、その美しさを堪能してみてはいかがでしょうか。

| 項目 | 内容 |

|---|---|

| 名称 | 那智黒石 |

| 産地 | 三重県熊野市神川町 |

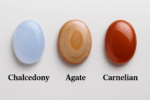

| 種類 | 黒色の粘板岩 |

| 特徴 | 漆黒の輝き、滑らかで緻密な質感 |

| 歴史 | 熊野信仰と関連、旅の記念やお守りとして、後に硯や碁石などに加工 |

| 用途 | 硯、碁石、置物、工芸品 |

| 現状 | 三重県熊野市神川町産のものだけが商標登録 |

石の特徴

那智黒石はその名の通り、和歌山県の那智地方で産出される黒色の石です。非常に緻密な組織をしているため、研磨するとまるで鏡のような光沢が現れます。この石を丹念に磨き上げると、漆黒の中に奥深い艶が生まれ、まるで濡れたカラスの羽根のように黒々と輝きます。この神秘的な黒色の輝きは、他の石にはない独特の美しさであり、古くから多くの人々を魅了してきました。

那智黒石の黒色は、単なる黒ではなく、深い闇を思わせるような独特の黒です。この漆黒の輝きから、熊野地方に伝わる神話に登場する、神の使いである八咫烏(ヤタガラス)の羽根の色を連想させるとされ、神聖な石として崇められてきました。そのため、熊野地方では古くから神聖な儀式や祭事に用いられたり、魔除けのお守りとして大切にされてきました。現在でも、その神秘的な美しさから、宝飾品や工芸品などに広く用いられています。

那智黒石は見た目だけでなく、滑らかでしっとりとした質感も魅力の一つです。手に取ると、その滑らかさに驚かれる方も多いでしょう。この滑らかな質感は、緻密な組織によるものです。また、手に持つと程よい重みを感じ、その重厚感もまた、多くの人々を惹きつける理由の一つと言えるでしょう。この滑らかな質感と重厚感、そして神秘的な輝きが相まって、那智黒石は他に類を見ない独特の存在感を放ち、人々を魅了し続けています。

| 項目 | 内容 |

|---|---|

| 名称 | 那智黒石 |

| 産地 | 和歌山県那智地方 |

| 色 | 漆黒 |

| 特徴 | 緻密な組織、鏡のような光沢、滑らかでしっとりとした質感、程よい重み |

| 文化的背景 | 八咫烏の羽根の色を連想させ、神聖な石として崇められてきた。魔除けのお守り、儀式や祭事に用いられる。 |

| 用途 | 宝飾品、工芸品 |

用途と価値

和歌山県にある那智の滝周辺で採れる那智黒石は、その漆黒の輝きと滑らかな質感が魅力の石です。古くから様々な用途に利用され、人々の生活に寄り添ってきました。その中でも特に有名なのが、囲碁の黒石としての利用です。盤上を彩る黒石は、静かで奥深い囲碁の世界観を象徴するかのようです。那智黒石の滑らかな表面は、対局の際に碁石をスムーズに動かすことを可能にし、また、その漆黒の輝きは、対局に風格と緊張感を与えます。長時間にわたる対局でも、目への負担が少ないことも選ばれる理由の一つです。

また、那智黒石は、工芸品の材料としても広く利用されています。硯や置物、アクセサリーなど、様々な形でその美しさが活かされています。落ち着いた色合いと滑らかな質感が、工芸品に上品さと高級感を与えているのです。近年では、その独特の風合いを活かしたインテリア小物も人気を集めています。

さらに、那智黒石は「試金石」としても古くから利用されてきました。金はその見た目だけでは純度を判別することが困難です。そこで、那智黒石に金を擦りつけ、その色合いで金の純度を測っていたのです。このことから「試金石」という言葉が生まれました。これは、物事の真価を確かめるための基準となるものを指す言葉です。現代社会においても、様々な場面で使われています。このように、那智黒石は単なる石材ではなく、日本の文化や歴史と深く結びついた、貴重な存在と言えるでしょう。

| 用途 | 特徴・詳細 |

|---|---|

| 囲碁の黒石 | 漆黒の輝き、滑らかな表面、目への負担が少ない |

| 工芸品 | 硯、置物、アクセサリー、インテリア小物、上品さと高級感 |

| 試金石 | 金の純度を測る、物事の真価を確かめる基準 |

希少性と現状

和歌山県那智勝浦町で採掘される天然石、那智黒石は、その漆黒の輝きと滑らかな質感が古くから人々を魅了してきました。かつては硯や工芸品の材料として広く利用され、暮らしの中に溶け込んでいました。しかし、近年は採掘量の減少に伴い、市場に出回る量が限られています。かつて硯の産地として栄えた那智勝浦町でも、現在では那智黒石を扱う業者は数えるほどしか残っていません。

このような状況から、那智黒石は希少価値の高い銘石として扱われるようになりました。大量生産される人工物とは異なり、長い年月をかけて自然が作り出した唯一無二の存在感は、多くの人々の心を捉えています。深い黒の中に潜む独特の光沢は、人工的には再現できない自然の神秘を感じさせます。また、滑らかな手触りは、触れるたびに心地よさを与えてくれます。

入手困難という状況も、那智黒石の魅力を一層高めています。簡単には手に入らないからこそ、手に入れた時の喜びは大きく、所有欲を満たしてくれます。希少な天然石を所有しているという特別感は、所有者に深い満足感を与えるでしょう。さらに、那智黒石には歴史と伝統が刻まれています。古くから人々に愛されてきたという背景を知ることで、その価値はさらに高まります。

現代社会において、大量生産・大量消費が進む中、自然が生み出した希少な存在である那智黒石は、改めてその価値が見直されています。それは単なる石ではなく、自然の力と歴史の重みを感じさせる、特別な存在と言えるでしょう。そして、その美しさは、時代を超えて人々を魅了し続けることでしょう。

| 項目 | 内容 |

|---|---|

| 名称 | 那智黒石 |

| 産地 | 和歌山県那智勝浦町 |

| 特徴 | 漆黒の輝き、滑らかな質感 |

| 用途 | 硯、工芸品 |

| 現状 | 採掘量減少、希少価値高騰 |

| 魅力 | 自然の神秘、心地よい手触り、歴史と伝統、所有欲を満たす |

八咫烏との関係

深い黒色の輝きを放つ那智黒石は、古くから人々を惹きつけてきました。その漆黒の美しさは、単なる石としてだけでなく、神聖な力を持つものとして崇められてきました。特に、熊野地方で信仰を集める導きの神、八咫烏との繋がりは深く、神秘的な物語を紡いできました。

八咫烏とは、三本足の大きな烏の姿をした神聖な存在です。日本建国の神話において、神武天皇が大和の国へ東征する際、道案内を務めたと伝えられています。勝利へと導く力を持つ存在として、八咫烏は広く信仰され、現代でも日本サッカー協会の象徴としてその姿を見ることができます。

熊野地方に鎮座する熊野那智大社の周辺で産出される那智黒石は、この八咫烏の化身であると信じられています。八咫烏が太陽の化身であるという伝承も存在し、光を吸収する黒い石である那智黒石との結びつきは、より神秘性を帯びたものとなっています。

このため、那智黒石を持つことで、八咫烏の加護を受け、人生の様々な局面で正しい道へと導かれると信じられています。進路に迷った時、困難に直面した時、那智黒石は持ち主に知恵と勇気を与え、幸運へと導いてくれるでしょう。成功を掴み取りたい時、勝利を手に入れたい時にも、那智黒石は心強い味方となってくれます。

古来より、人々はお守りとして那智黒石を身につけてきました。それは、単なる迷信ではなく、八咫烏の力への深い信仰と、より良い未来への願いが込められたものと言えるでしょう。静かで力強い存在感を放つ那智黒石は、現代社会を生きる私たちにも、希望の光を灯してくれるはずです。

| 項目 | 内容 |

|---|---|

| 名称 | 那智黒石 |

| 外観 | 深い黒色、光沢 |

| 産出地 | 熊野那智大社周辺 |

| 関連する神聖な存在 | 八咫烏(太陽の化身) |

| 八咫烏の役割 | 導きの神、勝利へと導く |

| 信仰・効能 | 八咫烏の加護、正しい道への導き、知恵と勇気の付与、幸運、成功、勝利 |

| 用途 | お守り |

お守りとしての意味

古くから、黒く光る那智黒石は不思議な力を持つとされ、人々の暮らしの中で大切にされてきました。特に災いから身を守るお守りとしての力は有名で、旅の安全を願う人々にとって欠かせないものでした。かつては、遠い場所へ旅立つ人々が道中の無事を祈り、那智黒石を懐にしまったり、身につけたりして旅に出たという言い伝えが残っています。

那智黒石の深い黒色は、あらゆる邪気を吸収し、持ち主を守ってくれると信じられています。まるで闇夜を思わせるその色合いは、周囲の悪い気を吸い込み、持ち主の身代わりとなってくれるかのようです。現代においても、この言い伝えは受け継がれ、交通安全のお守りとして車の中に置いたり、旅行のお供として鞄に忍ばせる人が多くいます。

大切な家族や友人など、愛する人へ旅の安全を願って贈るお守りとしても最適です。小さな那智黒石に込められた深い想いは、きっと大切な人を守り、無事に帰ってきてくれるという安心感を与えてくれるでしょう。

また、受験や試験、大切な面接など、人生の岐路に立つ人々にとっても、那智黒石はお守りとして力を発揮してくれるはずです。集中力を高め、精神的な安定をもたらす効果も期待できるので、プレッシャーに負けずに実力を出し切りたい時に、心強い味方となってくれるでしょう。静かに輝くその黒色は、持ち主に寄り添い、勇気と自信を与えてくれるはずです。まるで深い海の底のように、静かで力強いその存在は、きっとあなたの不安な気持ちを落ち着かせ、希望の光へと導いてくれるでしょう。

| 項目 | 内容 |

|---|---|

| 名称 | 那智黒石 |

| 色 | 黒 |

| 力 | 災いから身を守る、旅の安全、邪気吸収、集中力向上、精神安定、勇気と自信 |

| 用途 | 交通安全のお守り、旅行のお守り、受験のお守り、面接のお守り、人生の岐路のお守り |

| 使用方法 | 身に付ける、懐に入れる、車の中に置く、鞄に入れる |

| 対象者 | 旅人、受験生、面接を受ける人、人生の岐路に立つ人、大切な人 |