上代と下代の基礎知識

もも(好奇心旺盛なJD)

もも(好奇心旺盛なJD)天然石の販売で『上代』と『下代』っていう言葉が出てきたんですけど、どういう意味ですか?

良い質問だね。簡単に言うと、『上代』はお店がお客様に売るときの値段で、希望小売価格のことだよ。『下代』はお店が商品を仕入れるときの値段、つまり仕入れ値や卸値のことなんだ。

なるほど。お店で売る値段と、お店が仕入れる値段のことですね。ということは、上代から下代を引いた金額がお店の利益になるんですか?

そうだね。厳密に言うと、そこからお店の運営費なども引かれるけど、基本的にはその差額が利益になる。覚えておくと便利だよ。

宝石や宝飾品を売買する時の言葉で、『上代』と『下代』というものがあります。お店で売る時の値段のことを『上代』と言い、お店が仕入れる時の値段、あるいは卸売業者から買う時の値段のことを『下代』と言います。これは天然石にも関係する言葉です。

宝石販売における価格設定

美しい輝きを放つ宝石は、どのようにして価格が決まるのでしょうか?きらびやかなショーケースに並ぶ宝石たちには、それぞれ価格がつけられています。私たちが目にするのは、一般的に「上代」と呼ばれるものです。これは、お店側がお客様に販売する際の価格で、いわば希望小売価格です。一方、宝石を扱う業者同士が取引する際には「下代」と呼ばれる価格が用いられます。これは仕入れ値、つまり卸売価格のことです。

上代と下代、この二つの価格にはどのような関係があるのでしょうか?基本的には、下代に様々な費用を上乗せして上代が決定されます。上乗せされる費用には、お店を維持するための家賃や人件費、そして宝石を仕入れてから販売するまでの保管費用や運送費用などが含まれます。さらに、広告宣伝費なども考慮されます。宝石の種類や品質によって価格が大きく異なるのはもちろんのこと、同じ宝石であってもお店によって価格が異なるのは、こうした費用のかかり具合が違うためです。

では、下代はいったいどのように決まるのでしょうか?下代は、宝石の原価を基準に決定されます。原価には、採掘にかかる費用や研磨費用、そして鑑定費用などが含まれます。さらに、宝石の希少性も大きな影響を与えます。産出量の少ない宝石は、それだけ希少価値が高いため、下代も高くなります。また、同じ種類の宝石でも、色や透明度、大きさ、カットの美しさなどによって品質に差があり、品質が高いほど下代も高くなります。国際的な相場も重要な要素です。世界的な需要と供給のバランスによって宝石の価格は常に変動しており、下代もその影響を受けます。

このように、宝石の価格設定は、様々な要素が複雑に絡み合って決定されます。上代と下代の関係性、そしてそれぞれの価格に影響を与える要素を理解することで、宝石の世界をより深く楽しむことができるでしょう。

| 価格種別 | 決定要素 | 説明 |

|---|---|---|

| 上代 (希望小売価格) | 下代 | 卸売価格をベースに決定 |

| 家賃/人件費 | 店舗運営コスト | |

| 保管費/運送費 | 商品管理コスト | |

| 広告宣伝費 | マーケティングコスト | |

| 下代 (卸売価格) | 原価 | 採掘、研磨、鑑定費用など |

| 希少性 | 産出量が少ないほど高価 | |

| 品質 | 色、透明度、大きさ、カットなど | |

| 国際相場 | 需要と供給のバランスによる変動 |

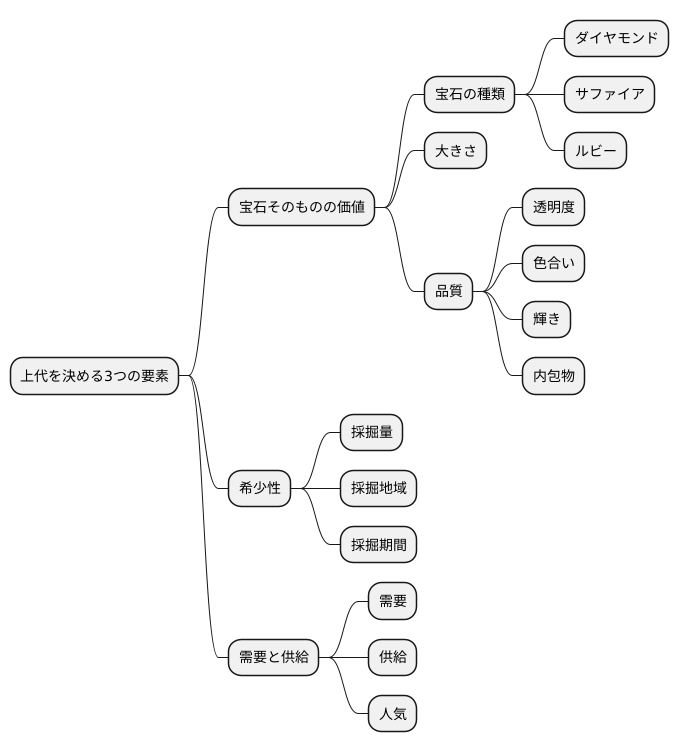

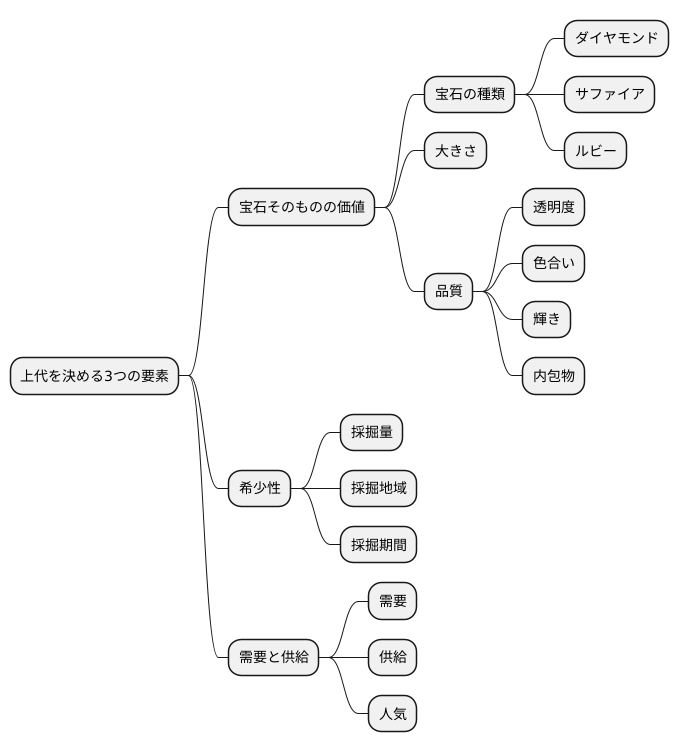

上代の決め方

宝石を売るお店が決める値段、言い換えると、お客様に買っていただきたい値段のことを上代と言います。この上代はどのようにして決まるのでしょうか。様々な要素が絡み合って最終的な値段が決まりますが、大きく分けて三つの大切な点があります。

まず第一に、宝石そのものが持つ価値です。宝石にはそれぞれ個性があり、同じものは二つとありません。この個性こそが価値を決める大きな要素となります。例えば、キラキラと輝く美しいダイヤモンド、深く濃い青色が印象的なサファイア、燃えるような赤色が魅力的なルビーなど、宝石の種類によって価値は大きく変わります。また、同じ種類の宝石でも、大きさが違えば価値も変わります。当然ながら、大きな宝石ほど価値が高くなります。さらに、同じ大きさの宝石でも、品質によって価値に差が出ます。宝石の品質は、透明度や色合い、輝き、内包物(宝石内部の不純物)の有無などによって評価されます。わずかな傷や内包物でさえも、宝石の価値に影響を与えることがあるのです。透明感のある美しい宝石は、より高い価値を持つとされます。

第二に、宝石の希少性も重要な要素です。簡単に手に入る宝石よりも、採掘量が少なく珍しい宝石の方が価値が高くなります。特定の地域でしか採れない宝石や、限られた期間しか採掘されない宝石などは、その希少性から高い価値を持つことが多いです。

最後に、市場全体の需要と供給の関係も上代に影響を与えます。多くの人が欲しいと思う宝石は需要が高いため、価格も高くなります。反対に、供給量が多く需要が少ない宝石は、価格が低くなる傾向があります。人気のある宝石は、時代によって変化することもあります。これらの要素をじっくりと検討し、お店側が適正な利益を得られるように、最終的な上代が決定されます。

下代の決め方

天然石の仕入れ値、つまり卸値の決め方は、販売価格とは異なる方法で決められます。様々な要素が絡み合い、最終的な価格が決定されます。まず第一に、原石そのものの価格が大きな影響を与えます。原石の品質はピンキリで、同じ種類の石でも、色合いの鮮やかさや透明度、内包物の有無などによって価値が大きく変わります。さらに、産出量も価格を左右する要素です。希少な鉱山でしか採れない石は、必然的に価格が高くなります。次に、研磨や加工にかかる費用も重要な要素です。原石を美しく輝く宝石へと変身させるには、熟練の職人の技術と手間暇が欠かせません。複雑なカットを施したり、繊細な研磨を施すことで、原石の潜在的な美しさを最大限に引き出します。研磨にかかる時間や技術の難易度によって、加工費用は大きく変動します。そして、石を運ぶための輸送費や保管費用も価格に含まれます。遠く離れた国から船や飛行機で運ばれてくる石は、当然ながら輸送費が高くなります。また、保管場所の確保や温度・湿度管理など、石を適切な状態で保管するためにも費用が発生します。これらの費用は、最終的に仕入れ値に上乗せされます。適切な利益を確保できるようにも配慮が必要です。石の仕入れや加工、輸送、保管などにかかった費用を全て回収し、さらに事業を継続していくための利益を上乗せすることで、初めて適正な仕入れ値が算出されます。もちろん、市場の動向や競合他社の価格も無視できません。同じ種類の石を扱う他の業者がどれくらいの価格で販売しているか、市場全体の価格水準はどうなっているかなどを調査し、競争力のある価格設定を行う必要があります。これらの要素を総合的に判断し、最終的な仕入れ値が決定されます。石の種類や品質、市場の状況などによって価格は常に変動するため、常に最新の情報に基づいて価格を調整していく必要があります。

| 要素 | 詳細 |

|---|---|

| 原石価格 | 品質(色合い、透明度、内包物)、産出量によって変動 |

| 加工費用 | 研磨、カットの複雑さ、職人の技術、手間暇によって変動 |

| 輸送費用 | 原産地、輸送方法によって変動 |

| 保管費用 | 保管場所、温度・湿度管理などによって変動 |

| 利益 | 事業継続のための利益を上乗せ |

| 市場動向・競合価格 | 市場全体の価格水準、競合他社の価格を考慮 |

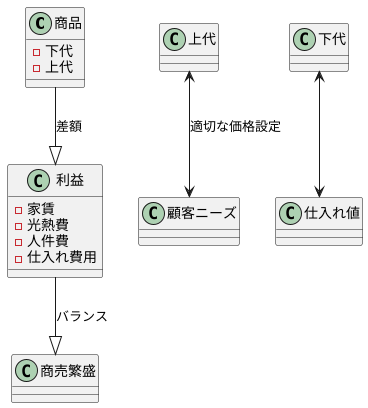

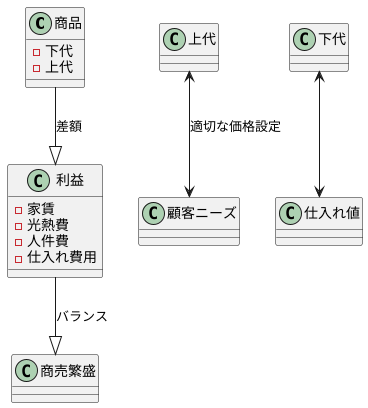

上代と下代の関係

売り物の値段、すなわち上代と、仕入れ値、すなわち下代は、切っても切れない間柄にあります。どのように関係しているか、紐解いていきましょう。下代は、商品を仕入れる際の基準となる値段です。言い換えれば、お店側が商品を手に入れるために支払う値段のことです。そして、上代は、この下代に利益を足した値段になります。お店に並んでいる商品の値段が、まさに上代にあたります。

この上代と下代の差額、つまり利益の部分は、お店を運営していく上で欠かせないものです。家賃や光熱費といったお店の維持費、従業員へのお給料、商品の仕入れにかかる費用など、様々な費用を賄うために必要となります。上代と下代の差が大きければ大きいほど、お店の利益は増えます。たくさん利益が出れば、新しい商品を仕入れたり、お店をもっと良くしたり、従業員に報いたりできます。

しかし、上代と下代の差額があまりにも大きいと、お客さんは商品を買ってくれなくなるかもしれません。「他の店で買えばもっと安く手に入る」と思われてしまうからです。そうなると、せっかく利益を多く見込んでも、商品は売れ残り、結局お店は損をしてしまいます。

したがって、お店を成功させるためには、適切な値段設定が何よりも大切です。周りの状況や、競合する他の店の値段を常に把握し、状況に応じて値段を変えていく必要があります。お客さんのニーズに応えつつ、適度な利益を確保できる、バランスの取れた値段設定こそが、商売繁盛の秘訣と言えるでしょう。

価格交渉の余地

天然石の売買において、価格の相談は時として行われます。特に高価な石を手に入れる際、値引きの話し合いは珍しいことではありません。しかし、その申しを受け入れるかどうかは、お店の考え方や石の種類、売買の状況によって様々です。中には、値引きには一切応じないお店もあります。

値引きの相談をする際は、まずお店の方針や価格設定を調べておくことが大切です。例えば、お店のホームページやチラシなどで、値引きに関する情報が公開されている場合があります。また、過去にそのお店で買い物をしたことがある人から、値引きの情報を得られる場合もあります。

相談を持ちかける際には、お店の人との信頼関係を築くことが重要です。お店の人を不快にさせるような言動や、無理な値引きを要求することは避けなければなりません。お互いが気持ちよく取引できるよう、誠意をもって接しましょう。具体的な相談の進め方としては、まず希望する価格を伝え、その理由を丁寧に説明することが大切です。「予算がこの程度なので」という個人的な理由ではなく、「他の店で同じ種類の石がこれくらいの価格で売られていた」という客観的な情報に基づいて説明することで、お店の人も納得しやすくなります。

また、値引き以外の方法で価格を抑えることも検討してみましょう。例えば、付属品を減らす、加工を簡素にする、傷のある石を選ぶなど、妥協できる部分があれば、お店の人と相談してみましょう。場合によっては、値引き以上の価格メリットを得られることもあります。

最終的には、お店の人とよく話し合い、双方にとって納得できる価格で取引することが大切です。価格交渉は、必ず成功するとは限りません。交渉が成立しなかった場合は、きっぱりと諦めることも重要です。他の店で探す、予算を見直すなど、別の方法を検討しましょう。

| 項目 | 説明 |

|---|---|

| 価格相談 | 高価な石の購入時に値引き交渉は珍しくないが、お店の状況や石の種類によって対応は異なる。値引き不可のお店もある。 |

| 事前準備 | お店の値引き方針や価格設定を事前に調べておく。ホームページ、チラシ、口コミなどを活用。 |

| 相談時の態度 | お店の人との信頼関係が重要。不快な言動や無理な要求は避け、誠意をもって接する。 |

| 相談方法 | 希望価格とその理由を丁寧に説明する。客観的な情報に基づいた説明が効果的。 |

| 代替案 | 値引き以外に、付属品、加工、石の状態などで妥協点を探り、価格を抑える方法も検討する。 |

| 最終的な目標 | 双方にとって納得できる価格で取引すること。交渉が成立しない場合は諦めることも重要。 |

適正価格の判断

宝石を買うときには、いくらが適切な値段なのか、しっかりと見極めることが大切です。宝石の値段は、様々な要素が複雑に絡み合って決まります。まず、宝石の種類によって基本的な価値が違います。ルビーやサファイアのように希少な宝石は、水晶やアメジストといった比較的手に入りやすい宝石よりも高価になります。また、同じ種類の宝石でも、大きさによって価値は大きく変わります。当然ながら、大きな宝石ほど希少価値が高いため、高額になります。

次に、宝石の品質も重要な要素です。宝石の品質は、色、透明度、輝き、カットなどによって評価されます。鮮やかな色合いで、内包物が少なく透明度が高く、美しく輝く宝石は、高い評価を受けます。カットの技術も重要で、宝石の輝きを最大限に引き出す優れたカットは、宝石の価値を高めます。

さらに、市場全体の需要と供給のバランスも価格に影響を与えます。特定の宝石の人気が高まれば、需要が増えて価格が上昇します。逆に、供給が過剰になれば、価格は下落する傾向にあります。これらの要素を総合的に考慮して、提示された価格が適切かどうかを判断する必要があります。

そのためには、宝石に関する知識を深めることが不可欠です。宝石の鑑定書や鑑別書は、宝石の種類、大きさ、品質などを客観的に評価したものです。これらの書類の内容を理解することで、宝石の価値をより正確に判断することができます。また、様々な販売店や市場を調べ、価格の相場を把握しておくことも重要です。

信頼できる専門家や販売店に相談するのも良い方法です。豊富な知識と経験を持つ専門家は、宝石の価値を的確に判断し、適切なアドバイスを提供してくれます。最終的には、専門家の意見も参考にしながら、自分自身で宝石の価値を見極める目を養うことが大切です。経験を積むことで、より確かな判断ができるようになります。

| 要素 | 詳細 |

|---|---|

| 宝石の種類 | ルビーやサファイアのような希少な宝石は高価で、水晶やアメジストは比較的安価 |

| 大きさ | 大きな宝石ほど希少価値が高く高額 |

| 品質 | 色、透明度、輝き、カットによって評価され、鮮やかな色、高い透明度、美しい輝き、優れたカットは高評価 |

| 需要と供給 | 需要>供給だと価格上昇、供給>需要だと価格下落 |

| 鑑定書/鑑別書 | 宝石の種類、大きさ、品質を客観的に評価 |

| 市場調査 | 価格の相場把握が重要 |

| 専門家/販売店への相談 | 豊富な知識と経験を持つ専門家のアドバイス |