宝石の輝き:屈折率の秘密

もも(好奇心旺盛なJD)

もも(好奇心旺盛なJD)屈折率って宝石の種類ごとに決まっているんですよね?どういうことですか?

そうだね。光が空気中から宝石に入るときに、その曲がり具合が宝石の種類によって違うんだ。この曲がり具合のことを屈折率というんだよ。

宝石の種類によって曲がり具合が違うということは、その曲がり具合を調べれば宝石の種類がわかるってことですか?

その通り!屈折率は宝石を見分けるための、大切な手がかりの一つなんだよ。

宝石などの天然の石には、『屈折率』というものがあります。これは、光が石の中に入るときに、どれくらい向きが変わるかを示す値です。光は、空気中を通るときと、石の中を通るときでは、進む速さが違います。この速さの違いによって、光が石の表面に入るときに、曲がって進むのです。石の種類によって、この光の曲がり具合は決まっており、それぞれの石は特有の屈折率を持っています。

宝石の光

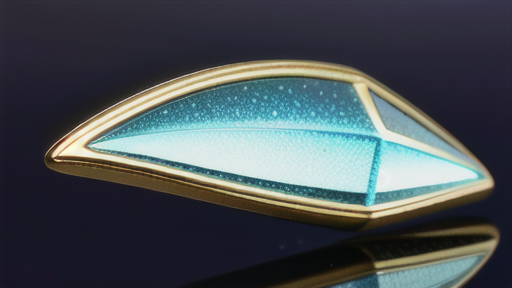

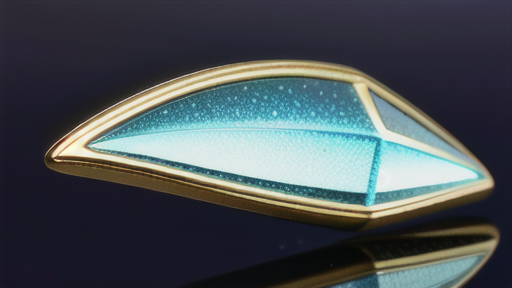

宝石のきらめき、その美しさの秘密は、光と宝石の織りなす相互作用にあります。まるで魔法のように光り輝く宝石。その輝きは一体どこから来るのでしょうか。光が宝石の表面に当たると、一部は反射し、一部は宝石の中へと入っていきます。宝石の中に入った光は、複雑な旅を経て私たちの目に届きます。

宝石の内部では、光は様々な方向に屈折、反射を繰り返します。この屈折と反射こそが、宝石の輝きの鍵となります。光が屈折する度合いは、宝石の種類によって異なり、これを屈折率と呼びます。屈折率は、光が宝石の中を進む速さを空気中を進む速さで割った値で表されます。この屈折率が高いほど、光は宝石の中で大きく曲がり、より多くの光が内部で反射されることになります。ダイヤモンドのように屈折率の高い宝石は、多くの光を内部で反射し、その結果、強い輝きを放ちます。

屈折率は、宝石の色の見え方にも影響を与えます。光は様々な色の成分を含んでいますが、宝石は特定の色の光を吸収し、残りの色の光を反射、透過させます。この吸収される色と反射、透過される色のバランスが、私たちが宝石の色として認識するものとなります。屈折率が高い宝石は、光をより多く内部に閉じ込めるため、色の彩度が高く、鮮やかに見える傾向があります。ルビーやサファイアのような宝石は、特定の色の光を強く吸収するため、独特の美しい色合いを示します。

宝石の識別においても、屈折率は重要な手がかりとなります。専門家は、屈折計と呼ばれる道具を用いて宝石の屈折率を正確に測定することで、宝石の種類を特定します。屈折率は宝石の種類ごとに固有の値を示すため、他の特性と組み合わせることで、正確な鑑定が可能になります。また、屈折率を知ることで、模造石や類似石との区別も容易になります。宝石の輝き、色の見え方、そしてその識別。これらの全てに深く関わる屈折率は、まさに宝石の光を理解する上で欠かせない要素と言えるでしょう。

| 項目 | 説明 |

|---|---|

| 宝石の輝き | 光が宝石の表面で反射、内部で屈折・反射を繰り返すことで生じる。屈折率が高いほど輝きが強い。 |

| 屈折率 | 光が宝石の中を進む速さを空気中を進む速さで割った値。宝石の種類によって異なる。 |

| 屈折率と色の関係 | 屈折率が高いほど、光を内部に閉じ込め、色の彩度が高く鮮やかに見える。 |

| 宝石の色の見え方 | 宝石が特定の色の光を吸収し、残りの光を反射・透過することで色が生じる。 |

| 屈折率と宝石識別 | 屈折率は宝石の種類ごとに固有の値を示すため、識別に利用される。 |

屈折率とは

光の道筋が変わる現象を屈折と呼びますが、その曲がり具合を表す数値が屈折率です。屈折は、光がある物質から別の物質へと進む際に起こります。たとえば、よく晴れた日に、水を入れたコップにストローを挿すと、水面でストローが折れ曲がっているように見えることがあります。これは、空気中を進む光と、水中を進む光とで、進む速さが異なるために起こる現象です。空気中を進んでいた光が水中に入ると、その速度が遅くなり、進行方向が変わってしまうのです。この光の速度変化の割合こそが屈折率なのです。屈折率は、空気中での光の速度を、物質中での光の速度で割った値で表されます。

宝石も、それぞれの種類によって固有の屈折率を持っています。これは、宝石を構成する物質の密度や結晶構造の違いによるものです。屈折率が高い宝石は、光がその内部でゆっくりと進み、大きく屈折します。ダイヤモンドのように高い屈折率を持つ宝石は、光が内部で複雑に反射し、きらきらと輝く七色の光を生み出します。この輝きは、宝石の美しさの重要な要素の一つです。宝石鑑定士は、屈折計という専用の道具を用いて宝石の屈折率を正確に測定し、種類を特定する手がかりの一つとしています。屈折率は、偽物を見分ける際にも役立ちます。同じように見える模造石であっても、屈折率が異なれば、本物の宝石ではないと判断できるのです。このように、屈折率は宝石の世界を理解する上で、とても重要な役割を担っています。 屈折率を知ることで、宝石の輝きの秘密や、鑑定方法の一端を理解することができます。

| 項目 | 説明 |

|---|---|

| 屈折 | 光がある物質から別の物質へと進む際に、光の道筋が変わる現象。 |

| 屈折率 | 光の曲がり具合を表す数値。空気中での光の速度を、物質中での光の速度で割った値。 |

| 屈折率が高い宝石の特徴 | 光が内部でゆっくり進み、大きく屈折するため、輝きが強い。 |

| 宝石の屈折率の違い | 宝石を構成する物質の密度や結晶構造の違いによる。 |

| 屈折率の利用 | 宝石鑑定士が宝石の種類を特定する、または偽物を見分ける際に利用。 |

屈折率と宝石の輝き

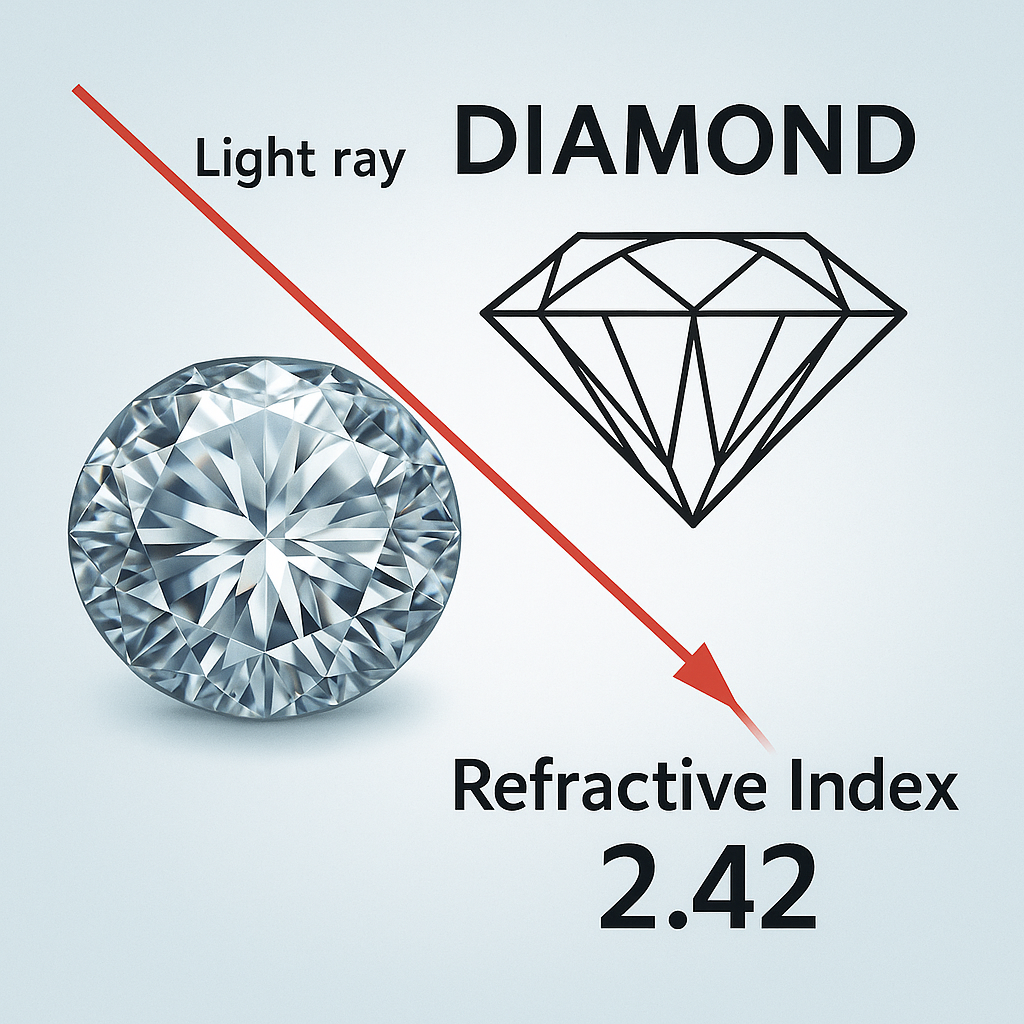

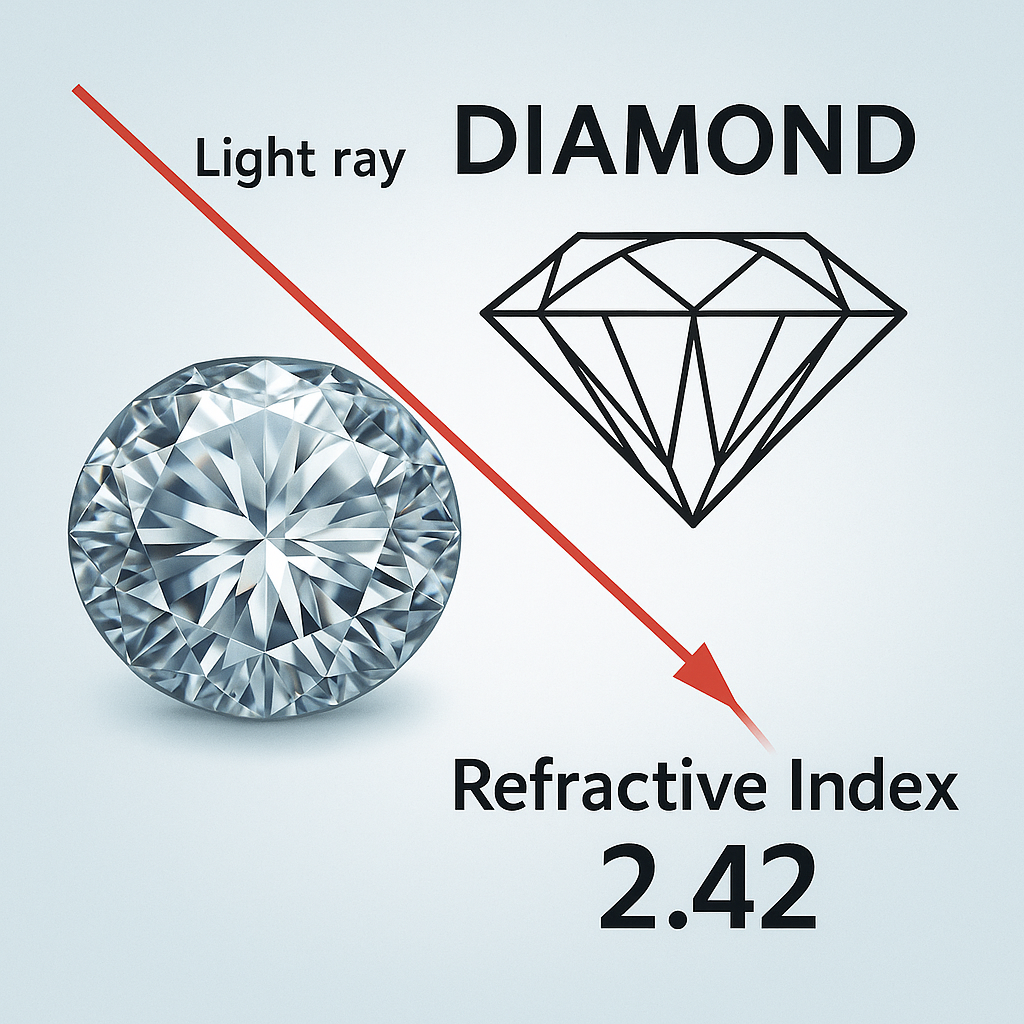

宝石のきらめき、その美しさは、光が石の中をどのように通るかに左右されます。この光の道筋を決める大切な要素が屈折率です。屈折率とは、光が空気中から宝石の中に入った時に、どれくらい進行方向が曲がるかを示す数値です。この数値が高ければ高いほど、光は大きく曲がります。

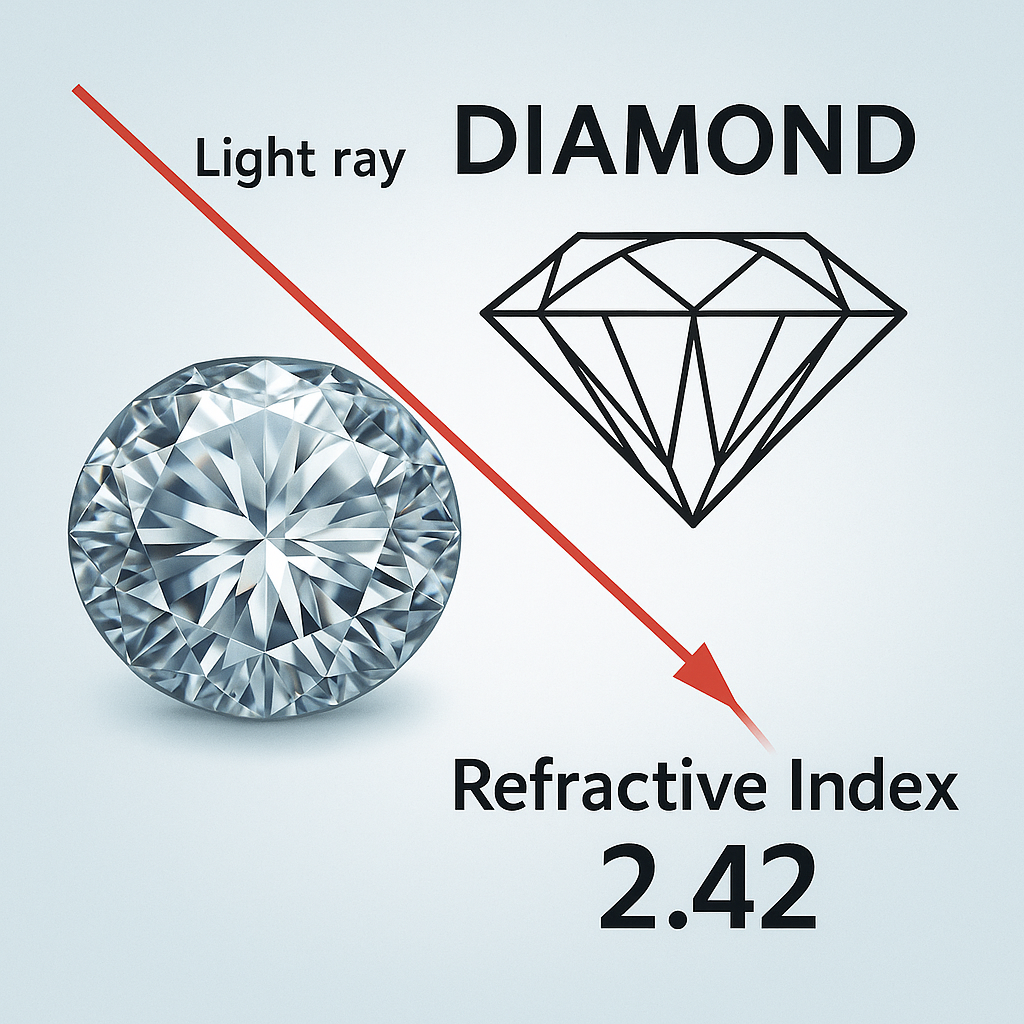

ダイヤモンドのまばゆい輝きは、この高い屈折率によるものです。ダイヤモンドの屈折率は約2.42と非常に高く、これは光がダイヤモンドの中に入ると、空気中を進むよりもずっと遅く進むことを意味します。そして、光がダイヤモンドの表面に入射すると、一部は反射し、一部は内部に屈折して入っていきます。ダイヤモンド内部に入った光は、カットされた面で何度も反射と屈折を繰り返します。まるで迷路に閉じ込められた光が、何度も壁にぶつかりながら進むかのようです。この複雑な光の動きが、ダイヤモンド特有の美しい輝き、きらめきを生み出しているのです。ダイヤモンドの内部で反射を繰り返した光は、最終的に様々な方向へ出ていきます。この光が、私たちの目に届き、まばゆい輝きとして認識されるのです。

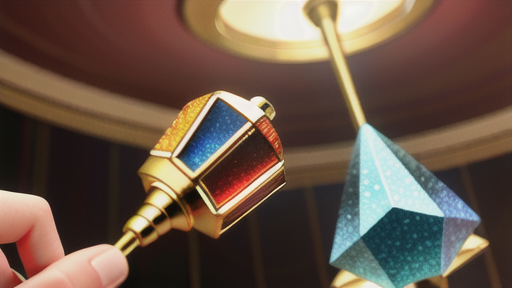

一方、屈折率の低い宝石はどうでしょうか。例えば、水晶の屈折率は約1.55です。これはダイヤモンドに比べてずっと低い数値です。水晶に光が入射しても、ダイヤモンドのように大きく屈折することはありません。内部での反射も少なく、光は比較的素直に水晶を透過していきます。そのため、水晶の輝きはダイヤモンドに比べると控えめになります。落ち着いた上品な光沢と表現されることが多いでしょう。

このように、宝石の輝きは屈折率と深い関わりがあります。屈折率を知ることで、宝石の輝きの違いを理解し、より一層その美しさを楽しむことができるでしょう。

| 宝石名 | 屈折率 | 輝きの特徴 |

|---|---|---|

| ダイヤモンド | 約2.42 | まばゆい輝き、きらめき |

| 水晶 | 約1.55 | 落ち着いた上品な光沢 |

屈折率の測定

宝石を見分ける上で、屈折率はとても大切な手がかりとなります。屈折率とは、光が空気中から宝石の中に入った時、どれくらい曲がるかを示す値です。この値は宝石の種類によって決まっており、指紋のように宝石を見分けるのに役立ちます。

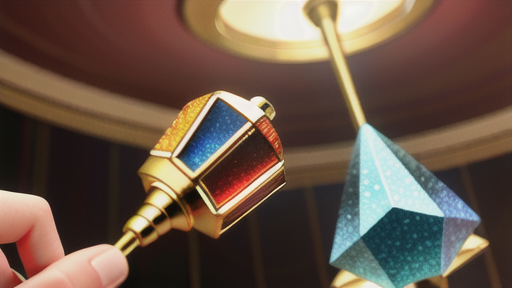

屈折率を測るには、屈折計という専用の道具を使います。この道具は、宝石の表面に光を当て、その光がどれくらい曲がったかを正確に測ることで、屈折率を割り出します。

屈折計には、宝石を乗せる台と、光源、そして目盛りが付いています。まず、宝石を台の上に置き、光源から光を当てます。すると、宝石を通った光は屈折し、目盛りに影を作ります。この影の位置を読むことで、屈折率を知ることができます。屈折率の測定は、正確な値を得るために、宝石の表面をきれいに磨いておくこと、そして屈折計を水平に保つことが重要です。

宝石の種類によって、屈折率の値は大きく異なります。例えば、水晶の屈折率は約1.54から1.55、ダイヤモンドは約2.42です。同じ種類の宝石でも、わずかに屈折率が異なる場合もあります。これは、宝石に含まれる微量な成分の違いや、内部構造のわずかな差によるものです。

屈折計で得られた屈折率は、宝石の種類を特定するための重要な情報となります。しかし、屈折率だけで宝石を確実に判断することはできません。熟練した鑑定士は、屈折率だけでなく、色、光沢、硬さ、重さなど、他の特徴も合わせて観察し、総合的に判断して宝石の種類を特定します。そのため、屈折率の測定は、宝石鑑定における第一歩と言えるでしょう。

| 項目 | 説明 |

|---|---|

| 屈折率とは | 光が空気中から宝石の中に入った時、どれくらい曲がるかを示す値。宝石の種類によって決まっており、指紋のように宝石を見分けるのに役立つ。 |

| 屈折計 | 宝石の屈折率を測るための専用の道具。宝石の表面に光を当て、光の屈折度合いを測ることで屈折率を割り出す。 |

| 屈折計の使い方 | 宝石を台に置き、光源から光を当てる。宝石を通った光が屈折し、目盛りに影を作る。影の位置から屈折率を読み取る。 |

| 測定の注意点 | 正確な値を得るために、宝石の表面をきれいに磨いておくこと、屈折計を水平に保つことが重要。 |

| 宝石の屈折率の例 | 水晶:約1.54~1.55、ダイヤモンド:約2.42。同じ種類の宝石でも、微量な成分の違いや内部構造の差により、屈折率がわずかに異なる場合もある。 |

| 屈折率と宝石鑑定 | 屈折率は宝石の種類を特定するための重要な情報だが、屈折率だけで宝石を確実に判断することはできない。熟練した鑑定士は、屈折率に加えて、色、光沢、硬さ、重さなど他の特徴も合わせて観察し、総合的に判断する。 |

複屈折

ある種の宝石は、光を二つの方向に曲げる不思議な力を持っています。これを複屈折と呼びます。この現象は、光が宝石の中に入ると、まるで分かれ道に立った旅人のように、二つの異なる道筋をたどることから起こります。それぞれの道筋で光の速度が変わるため、結果として二つの屈折が生じるのです。

この不思議な現象を確かめるには、屈折計という特別な道具を使います。宝石に光を当て、その屈折率を測ることで、複屈折の有無が分かります。複屈折を持つ宝石の場合、この屈折計は二つの異なる数値を示します。これは、光が二つに分かれて屈折している証拠です。まるで、一つの宝石の中に二つの異なる世界が存在しているかのようです。

この複屈折の値は、宝石の種類を見分ける重要な手がかりとなります。同じように見える宝石でも、複屈折の値が違えば、実は異なる種類である可能性があるのです。例えば、紅玉や青玉などは、この複屈折を示す代表的な宝石です。これらの宝石は、その美しい色だけでなく、複屈折という隠された特徴によっても識別されるのです。

複屈折は、宝石の見え方にも影響を与えます。複屈折を持つ宝石を通して物を見ると、物が二重に見えたり、独特の輝きが現れたりすることがあります。これは、二つに分かれた光が、それぞれ異なる経路を通って目に届くために起こる現象です。まるで、宝石が魔法をかけて、私たちの目に不思議な景色を見せてくれているかのようです。この光の効果は、宝石の美しさをより一層引き立て、私たちを魅了するのです。

| 現象 | 説明 | 測定方法 | 影響 | 例 |

|---|---|---|---|---|

| 複屈折 | 光が宝石に入り、二つの異なる道筋をたどり、異なる速度で進むため、二つの屈折が生じる現象。 | 屈折計を用いて屈折率を測定。複屈折を持つ宝石は二つの異なる屈折率を示す。 | 物が二重に見えたり、独特の輝きが現れたりする。宝石の種類を見分ける手がかりとなる。 | 紅玉、青玉など |

宝石の個性

宝石は、地球が生み出した自然の芸術品です。一つとして同じものがない、まさに自然の奇跡とも呼べるでしょう。その個性は、様々な要素によって形作られます。中でも「屈折率」は、宝石の個性を決定づける重要な要素です。屈折率とは、光が空気中から宝石の中へ入ったときに、その進む方向がどれだけ変化するかを示す数値です。この数値は、宝石の種類によって大きく異なるだけでなく、同じ種類の宝石でも、産地や内部構造のわずかな違いによって微妙に変化します。

例えば、同じルビーでも、ミャンマー産のルビーとタイ産のルビーでは、屈折率がわずかに異なる場合があります。これは、それぞれの産地で地質や鉱物の形成過程が異なるためです。また、同じ産地で採掘されたルビーでも、内部に含まれる微量元素や結晶構造のわずかな違いによって、屈折率が変化することがあります。

この屈折率のわずかな違いが、宝石の輝きや色の見え方に微妙な変化を生み出します。屈折率が高いほど、光は宝石の中で大きく屈折し、より多くの光が内部で反射されるため、宝石はより強い輝きを放ちます。また、屈折率の違いは、宝石の色合いに深みと奥行きを与えます。同じ赤色のルビーでも、屈折率の微妙な違いによって、鮮やかな赤色から深みのある赤色まで、様々な色合いが現れます。

このように、屈折率は宝石の美しさを決定づける重要な要素です。屈折率を知ることで、私たちは宝石の輝きや色の違いを科学的に理解し、その美しさをより深く味わうことができるでしょう。宝石の輝きは、単なる光の反射ではなく、地球が長い年月をかけて生み出した、複雑で神秘的な物語を映し出しているのです。宝石を手に取り、その輝きをじっくりと眺める時、私たちは地球の神秘に触れ、自然の偉大さを感じることができるでしょう。

| 要素 | 説明 | 宝石への影響 |

|---|---|---|

| 屈折率 | 光が空気中から宝石の中へ入ったときに、その進む方向がどれだけ変化するかを示す数値。宝石の種類、産地、内部構造によって異なる。 | 輝きや色の見え方に影響。屈折率が高いほど輝きが強く、色合いに深みと奥行きが出る。 |

| 産地 | ルビーを例に、ミャンマー産とタイ産では屈折率がわずかに異なる。地質や鉱物の形成過程の違いによる。 | 屈折率の違いによる輝きや色の変化。 |

| 内部構造 | 微量元素や結晶構造のわずかな違い。 | 屈折率の違いによる輝きや色の変化。 |