鉱物の多様性:固溶体の世界

もも(好奇心旺盛なJD)

もも(好奇心旺盛なJD)『固溶体』って一体どういうものなんですか?天然石の本を読んでいたら出てきたんですけど、よく分からなくて…

いい質問だね。『固溶体』とは、複数の種類の物質が、均一に混じり合って、一つの固体になっているもののことだよ。たとえば、ブドウジュースを凍らせて作った氷みたいだね。水とブドウの成分が混ざって、固まっているだろう?

なるほど!氷の例えだと分かりやすいです。でも、天然石の場合は、どんな物質が混ざり合っているんですか?

天然石の場合は、主に金属元素だね。例えば、ガーネットという宝石は、鉄やアルミニウム、マグネシウムなどの金属元素が混ざり合ってできた固溶体なんだよ。それぞれの金属元素の割合が変わると、ガーネットの色も変わるんだ。

いくつかの物質が混ざり合ってできた天然石のことを、専門用語で「固溶体」といいます。

固溶体とは

固溶体とは、複数の種類の物質が原子レベルで混ざり合い、一体化した鉱物のことです。まるで絵の具を混ぜ合わせるように、異なる色の絵の具が完全に溶け合って均一な色になるのと似ています。しかし、絵の具の混合とは異なり、固溶体は単に物理的に混ざっているのではなく、構成する物質が化学的に結びついています。

例えば、食塩と砂糖を混ぜてみましょう。見た目は均一に混ざっているように見えても、顕微鏡で観察すると、食塩の粒と砂糖の粒がそれぞれ独立して存在していることがわかります。これは、食塩と砂糖が物理的に混ざっているだけで、化学的な結合はしていないからです。一方、固溶体は成分物質が互いの結晶構造に入り込んで一体化しています。

例として、橄欖石という鉱物を考えてみましょう。橄欖石は、苦土橄欖石と鉄橄欖石という二つの端成分鉱物からなる固溶体です。苦土橄欖石にはマグネシウムが多く含まれ、鉄橄欖石には鉄が多く含まれています。これらの成分は、橄欖石の結晶構造の中で、特定の場所に置き換わるようにして入っていきます。マグネシウムと鉄の比率は連続的に変化し、その比率によって橄欖石の色や密度などの性質が変化します。このように、固溶体を構成する物質の比率は、鉱物の性質に大きな影響を与えます。

固溶体は、単一の鉱物のように見えますが、実際には複数の物質が複雑に組み合わさってできています。このため、固溶体は単一の鉱物には見られない、独特の性質を示すことが多々あります。例えば、ある種のガーネットは、固溶体であるがゆえに美しい色の変化を示し、宝石として珍重されています。このように、固溶体の理解は、鉱物の多様な性質を理解する上で非常に重要です。

| 項目 | 説明 | 例 |

|---|---|---|

| 固溶体 | 複数の物質が原子レベルで混ざり合い、一体化した鉱物。構成物質は化学的に結びついている。 | 橄欖石(苦土橄欖石と鉄橄欖石の固溶体), ガーネット |

| 物理的混合 | 物質が物理的に混ざっているだけで、化学的な結合はしていない状態。 | 食塩と砂糖の混合 |

| 端成分鉱物 | 固溶体を構成する端にある鉱物。 | 苦土橄欖石、鉄橄欖石 |

| 固溶体の性質 | 構成物質の比率により、色や密度などの性質が変化する。 | 橄欖石の色、ガーネットの色 |

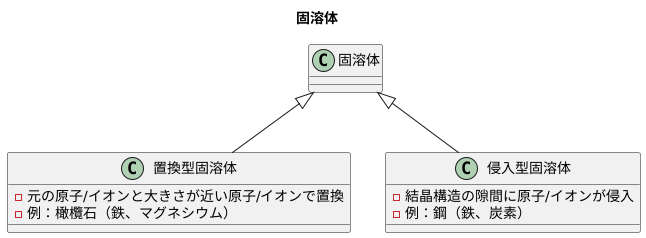

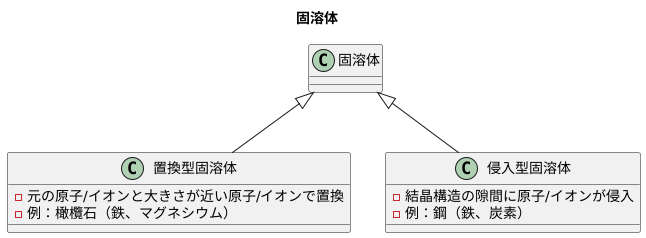

固溶体の種類

鉱物の世界では、純粋な一つの元素や化合物だけでできているものは珍しく、多くの場合、他の元素が混ざり合ってできています。このような混合物のうち、均一な固体として存在するものを固溶体と呼びます。固溶体には大きく分けて二つの種類があります。一つは置換型固溶体、もう一つは侵入型固溶体です。

置換型固溶体は、元の鉱物を構成する原子やイオンの一部が、他の原子やイオンと置き換わることで形成されます。まるで椅子取りゲームのように、もとの鉱物の構成要素が、別のものに取って代わられるのです。ただし、この置き換えは勝手気ままに起こるわけではありません。置き換わる原子やイオンの大きさが、元の原子やイオンと近いことが重要です。大きさが大きく異なると、結晶構造に歪みが生じ、安定した固溶体を作ることが難しくなります。例えば、橄欖石という鉱物は、鉄とマグネシウムを主成分とする置換型固溶体です。鉄とマグネシウムは大きさが近いため、互いに置き換わりやすく、様々な比率で混ざり合った橄欖石が存在します。

一方、侵入型固溶体は、元の鉱物の結晶構造の隙間に、別の原子やイオンが入り込むことで形成されます。これは、まるでかくれんぼのように、小さな原子が結晶構造のすき間に隠れるようなイメージです。もちろん、この場合も入り込む原子やイオンの大きさが重要です。隙間に収まらないほど大きいと、結晶構造が崩れてしまいます。例えば、鋼は鉄の中に炭素原子が入り込んだ侵入型固溶体です。鉄の結晶構造には小さな隙間があり、そこに炭素原子が入り込むことで、純粋な鉄よりも硬く、強靭な鋼が生まれます。このように、置換と侵入という異なる仕組みによって、多様な固溶体が自然界には存在し、それぞれが独特の性質を示しているのです。

固溶体と宝石

宝石の輝きや色の多様性を生み出す要因の一つに、固溶体という性質があります。固溶体とは、ある物質の中に他の物質が均一に溶け込んでいる状態のことを指します。まるで砂糖が水に溶けて、全体が均一な甘い水になるように、宝石の結晶構造の中に、微量ながらも様々な元素が溶け込んでいるのです。

身近な例として、ルビーとサファイアを考えてみましょう。どちらも鋼玉という同じ鉱物ですが、ルビーは鮮やかな赤色、サファイアは深く澄んだ青色をしています。この色の違いは、鋼玉に溶け込んでいる微量の元素の違いによって生まれています。ルビーの赤色はクロムという元素、サファイアの青色は鉄とチタンという元素が原因です。これらの元素はごく微量しか含まれていませんが、鋼玉の結晶構造の中に均一に分布することで、それぞれ特有の色を作り出しています。

色の違いだけでなく、透明度や硬度など、宝石の様々な性質も、固溶体中の元素の種類や量に影響されます。例えば、同じ鋼玉でも、クロムの含有量が多いルビーは、濃い赤色で透明度が低いものもあります。一方、鉄とチタンのバランスが絶妙なサファイアは、深く美しい青色で高い透明度を誇ります。このように、同じ鉱物であっても、固溶体によって全く異なる宝石が生まれるのです。

この固溶体という現象は、自然が生み出す驚くべきメカニズムと言えるでしょう。地中深くで、高温高圧の環境下で形成される宝石は、様々な元素を取り込みながら結晶化していきます。その過程で、どのような元素がどれくらいの量で取り込まれるかによって、宝石の個性、つまり色や輝き、透明度などが決定されるのです。まさに自然の神秘が生み出した芸術作品と言えるでしょう。

| 鉱物 | 宝石名 | 微量元素 | 色 | その他 |

|---|---|---|---|---|

| 鋼玉 | ルビー | クロム | 赤色 | クロム含有量が多いと濃い赤色で透明度が低い |

| 鋼玉 | サファイア | 鉄、チタン | 青色 | 鉄とチタンのバランスが良いと深く美しい青色で透明度が高い |

固溶体の例

大地の恵みである鉱物は、単一の成分から成るものばかりではありません。多くの場合、複数の成分が混ざり合って、まるで溶けた飴が冷えて固まるように、一体となった結晶を形作っています。これを固溶体と呼びます。固溶体とは、ある鉱物の結晶構造の中に、他の成分が一定の範囲で混入しているものを指します。

身近な例として、かんらん石と灰長石が挙げられます。どちらも長石という鉱物の仲間で、連続固溶体系列を作ることから、成分の割合によって多様な種類に分かれます。かんらん石は、橄欖岩という岩石の主要構成鉱物であり、マグネシウム(苦土鉱物)と鉄(鉄鉱物)の比率によって連続的に変化します。マグネシウムを多く含むものはフォルステライト、鉄を多く含むものはファイヤライトと呼ばれ、その間を様々な比率のものが埋めています。まるで絵の具を混ぜるように、成分の比率が変わることで、色や密度、硬さなどの性質も少しずつ変化していくのです。

灰長石も同様に、ナトリウムを多く含む曹長石と、カルシウムを多く含む灰長石の端成分があり、その間を連続的に変化する固溶体で結ばれています。ナトリウムとカルシウムの比率の変化は、鉱物の光学的性質に影響を与え、偏光顕微鏡で観察すると、その違いが明らかになります。

このように、固溶体は地質学的に重要な役割を担っています。固溶体の成分比を分析することで、その鉱物が形成された当時の温度や圧力、周囲の環境を推定することができます。これは地球内部のメカニズムを解明する上で、貴重な手がかりとなるのです。まるで鉱物が過去の地球環境を記録したタイムカプセルのように、固溶体は多くの情報を含んでいると言えるでしょう。

| 鉱物名 | 端成分1 | 端成分2 | 主要元素 | 性質の変化 |

|---|---|---|---|---|

| かんらん石 | フォルステライト | ファイヤライト | マグネシウム、鉄 | 色、密度、硬さ |

| 灰長石 | 曹長石 | 灰長石 | ナトリウム、カルシウム | 光学的性質 |

固溶体の研究

鉱物における固溶体とは、本来ならば異なる鉱物が、まるで一つの鉱物であるかのように、均一に混ざり合った状態を指します。これは、主成分となる鉱物の結晶構造の中に、他の元素が入り込み、置き換わることで生まれます。この現象は、自然界において広く見られ、宝石の色合いの変化や、鉱物の物性にも大きな影響を与えています。

固溶体の研究は、物質の成り立ちを根本から理解する上で欠かせません。例えば、ある鉱物が特定の元素を取り込みやすいのか、あるいは排除しやすいのかを知ることで、その鉱物が形成された環境や条件を推測することができます。これは、地球の歴史を紐解く重要な手がかりとなります。また、固溶体の研究は、新しい材料の開発にも役立ちます。異なる元素を混ぜ合わせることで、硬さや熱に対する強さ、電気を通しやすさなど、様々な性質を向上させることが可能になります。近年では、電池や半導体、触媒など、様々な分野で固溶体の応用が期待されています。

固溶体の形成過程を詳しく調べることで、地球内部における物質の循環や鉱床がどのようにしてできたのかといった、地球科学における謎を解き明かす手がかりも得られると考えられています。さらに、固溶体の特性を精密に制御することで、特定の機能を持つ新素材を生み出すことも可能になります。例えば、特定の元素を選択的に取り込む固溶体を使えば、環境汚染物質の除去や資源の回収といった、環境問題の解決にも貢献できると期待されています。このように、固溶体の研究は、様々な分野に波及効果をもたらす可能性を秘めており、今後の更なる発展が期待されます。

| 項目 | 説明 |

|---|---|

| 定義 | 異なる鉱物が均一に混ざり合い、まるで一つの鉱物であるかのような状態。主成分鉱物の結晶構造の中に他の元素が入り込み、置き換わることで生じる。 |

| 影響 | 宝石の色合いの変化や鉱物の物性に大きな影響を与える。 |

| 研究の意義 |

|

| 応用分野 | 電池、半導体、触媒、環境浄化など |

| 今後の展望 | 更なる発展が期待される。 |

まとめ

固溶体とは、複数の物質が原子レベルで均一に混ざり合った鉱物のことです。まるでインクを水に垂らすように、ある物質の原子が別の物質の結晶構造に入り込んで一体化しています。この混ざり合う過程で、元の物質とは異なる新たな性質が生まれます。

この性質の変化は、宝石の色合いに大きく影響します。例えば、美しい緑色のエメラルドは、ベリルという鉱物にクロムやバナジウムが混ざり合ってできた固溶体です。これらの微量元素が加わることで、透明なベリルが鮮やかな緑色に変化するのです。また、ルビーやサファイアも、酸化アルミニウムという鉱物に微量の元素が混ざり合ってできた固溶体であり、混ざる元素の種類や量によって赤や青など様々な色合いを見せてくれます。このように、固溶体は宝石の多彩な色の秘密を握っているのです。

宝石の輝きだけでなく、地球内部の構造を理解する上でも、固溶体は重要な役割を担っています。地球内部のマントルは、橄欖岩などの鉱物が主要な構成要素ですが、これらの鉱物は様々な元素を含んだ固溶体です。温度や圧力の変化に応じて、固溶体の中に含まれる元素の種類や比率が変化し、その結果、マントルの密度や粘性といった性質も変化します。この性質の変化が、地球内部の物質循環やプレート運動といった大規模な現象に影響を与えていると考えられています。

固溶体の研究は、物質科学の発展にも大きく貢献しています。異なる物質を原子レベルで混ぜ合わせることで、新しい機能を持つ材料の開発につながる可能性を秘めているからです。例えば、より硬くて軽い合金や、高い電気伝導性を持つセラミックスなど、様々な分野への応用が期待されています。このように、固溶体の研究は、私たちの生活を豊かにする技術革新の基盤となる重要な研究分野と言えるでしょう。

固溶体は、物質のミクロな世界と地球規模のマクロな世界をつなぐ重要な鍵です。今後の研究によって、まだ知られていない固溶体の性質や機能が明らかになり、地球の成り立ちや物質の進化に関する理解がさらに深まることが期待されます。

| 概要 | 具体例 | 関連分野 |

|---|---|---|

| 複数の物質が原子レベルで均一に混ざり合った鉱物。混ざり合うことで元の物質とは異なる性質を持つ。 |

|

宝石の色合いの多様性 |

| 地球内部のマントルの主要構成要素である橄欖岩などは、様々な元素を含んだ固溶体。温度や圧力の変化に応じて、固溶体の性質が変化し、地球内部の物質循環やプレート運動に影響を与える。 | 橄欖岩 | 地球内部構造、プレート運動 |

| 異なる物質を原子レベルで混ぜ合わせることで、新しい機能を持つ材料の開発につながる可能性を持つ。 |

|

物質科学、材料開発 |