複屈折率:宝石のきらめきの秘密

もも(好奇心旺盛なJD)

もも(好奇心旺盛なJD)「バイリーフリンジェンス」ってどういう意味ですか?よくわからないんです。

簡単に言うと、光が宝石の中でどのように曲がるか、その曲がり方の違いを表す数値だよ。宝石の種類によって、光が一つの方向に曲がったり、二つの方向に曲がったりするんだけど、バイリーフリンジェンスは、二つに曲がったときの、それぞれの曲がり方の違いの大きさなんだ。

二つに曲がるってどういうことですか?

例えば、方解石という宝石を通して物を見ると、物が二重に見えたりするよね。これは、光が二つの方向に曲がっているからなんだ。バイリーフリンジェンスが大きいほど、この二重に見えるずれが大きくなるんだよ。

天然石の性質を表す言葉に『複屈折』というものがあります。これは、光が石の中を通るときに二つに分かれる現象のことです。この分かれ方の大きさを表す数値が『複屈折量』です。石の種類によって、光が分かれる方向が決まっているものと、決まっていないものがあります。方向が決まっている石では、普通の光と特別な光に分かれます。この二つの光の屈折率の差が複屈折量です。方向が決まっていない石では、アルファ光線とガンマ光線に分かれます。この二つの光の屈折率の差で複屈折量が表されます。

複屈折とは

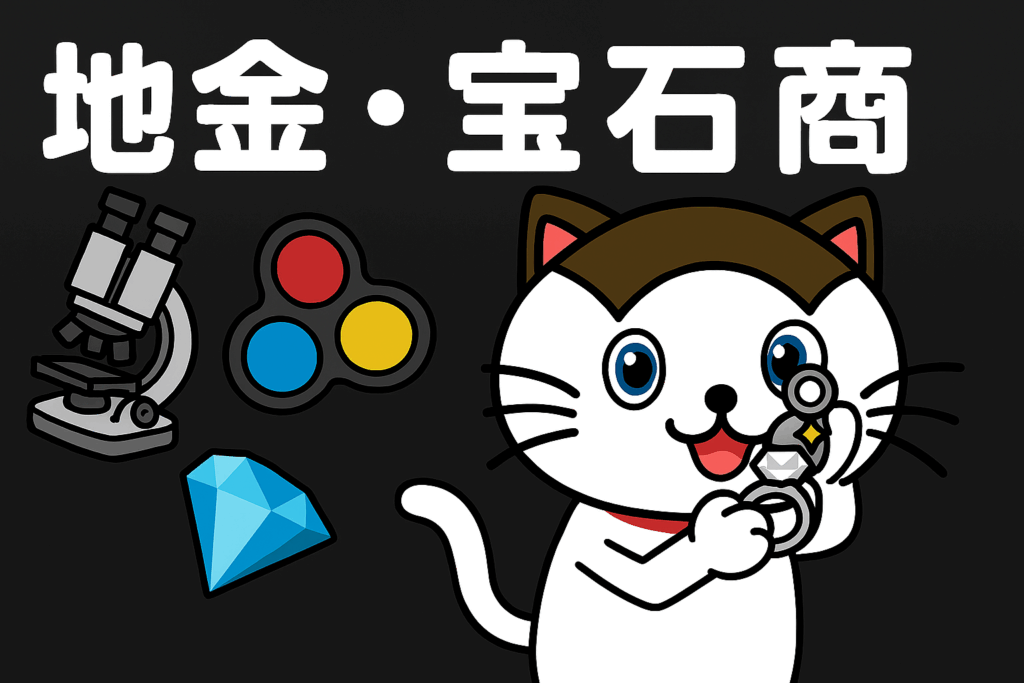

宝石のきらめきや美しさは、光との関わりによって生まれます。光が宝石に当たると、その一部は跳ね返り、一部は宝石の中を通ります。宝石の中を通った光は、宝石の内部の構造と影響し合い、様々な現象を起こします。その一つに複屈折があります。複屈折とは、光が宝石の中を進む時に、二つの違った光線に分かれる現象です。この現象は、宝石の結晶の構造による光の特徴であり、宝石の種類によってその度合いが違います。

たとえば、方解石という宝石は複屈折が非常に強いことで有名です。方解石を通して文字を見ると、文字が二重に見えます。これは、光が方解石の中で二つに分かれ、それぞれの光が違った経路を通って目に届くために起こります。このような現象は、複屈折が強い宝石でよく見られます。

一方、複屈折が弱い宝石もあります。このような宝石では、光はほとんど分かれずに進むため、二重に見える現象は起こりません。しかし、複屈折が弱い宝石でも、特殊な道具を使えば複屈折を確認することができます。複屈折は、宝石の種類を見分ける重要な手がかりの一つです。専門家は、偏光板という道具を使って複屈折の有無や度合いを調べ、宝石の種類を特定します。

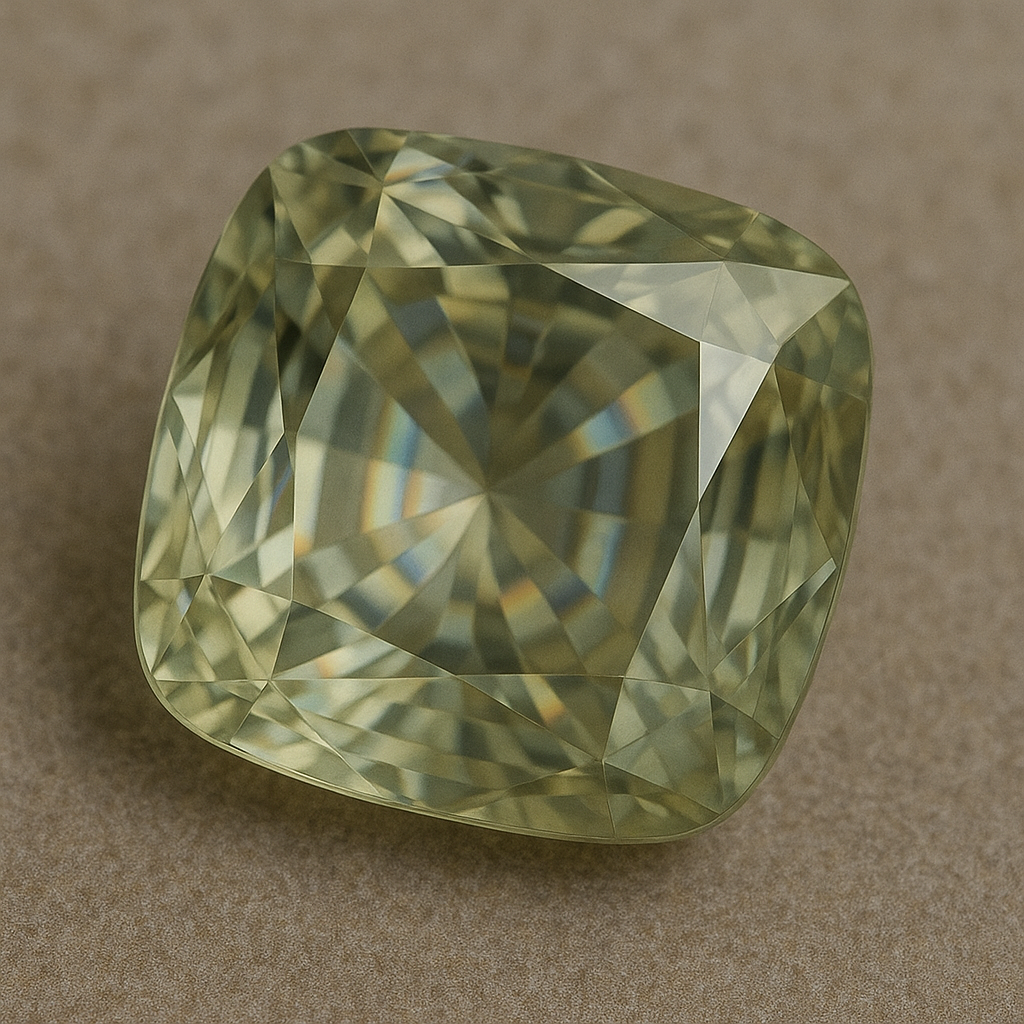

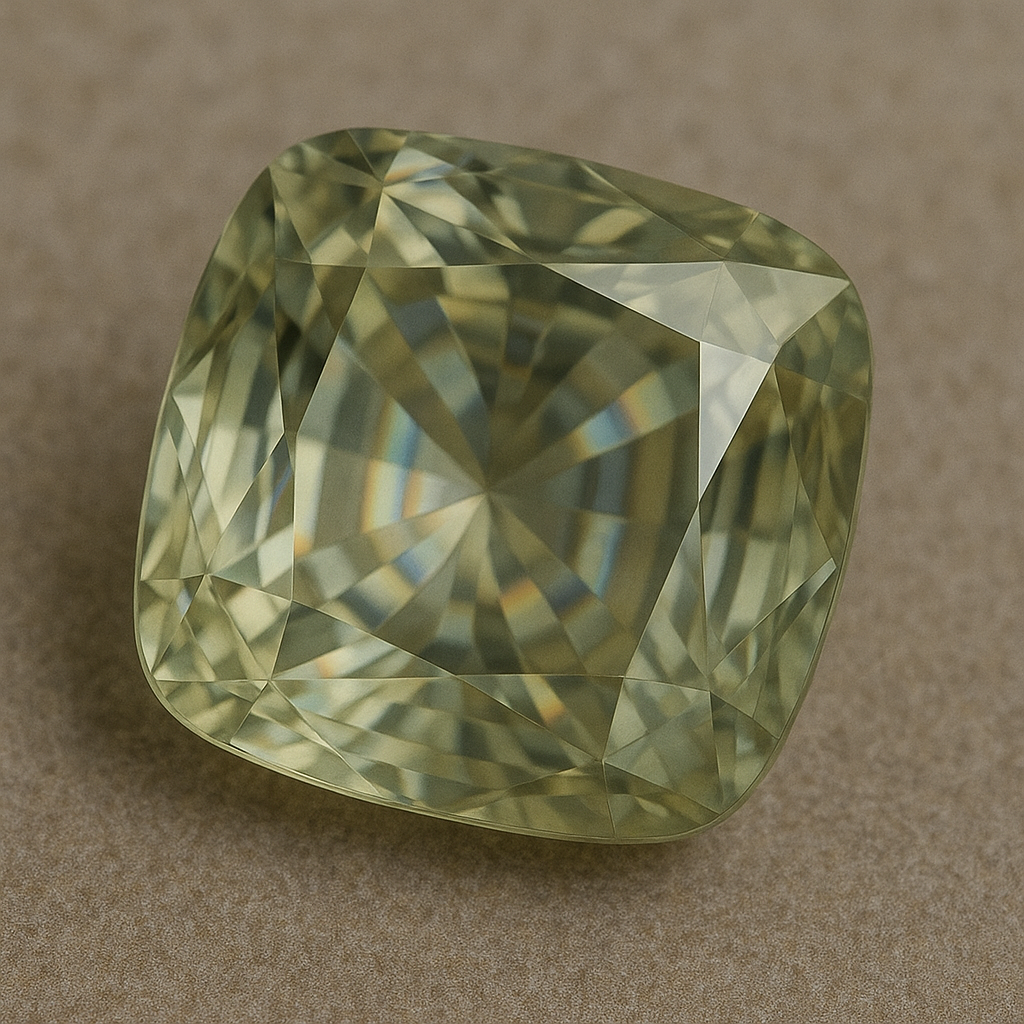

複屈折の度合いは、宝石の輝き方にも影響を与えます。複屈折が強い宝石は、見る方向によって色や輝きが変化するため、独特の美しさを持っています。ダイヤモンドのように、複屈折が強い宝石は、その複雑な輝きが人々を魅了します。これは、光が二つに分かれることで、様々な色の光が複雑に混ざり合うためです。

複屈折は、単なる物理現象ではなく、宝石の美しさを作り出す不思議な力と言えるでしょう。宝石の奥深くに隠されたこの力は、宝石の魅力をさらに高め、私たちを魅了し続けています。

| 現象 | 説明 | 例 | 複屈折の強さ | 結果 |

|---|---|---|---|---|

| 複屈折 | 光が宝石内を進む時に二つの光線に分かれる現象 | 方解石 | 強い | 文字が二重に見える、方向によって色や輝きが変化 |

| 複屈折 | 光が宝石内を進む時に二つの光線に分かれる現象 | ダイヤモンド | 強い | 複雑な輝き |

| 複屈折 | 光が宝石内を進む時に二つの光線に分かれる現象 | – | 弱い | 二重に見える現象は起こらない、特殊な道具で確認可能 |

複屈折率の役割

宝石の中には、光が二つに分かれる性質を持つものがあります。この現象を複屈折と呼び、その度合いを示す数値が複屈折率です。この値は、宝石の中で光がどの程度分かれるかを示す尺度であり、宝石の種類によって大きく異なります。複屈折率は、宝石の光学的な特徴を理解する上で非常に重要な要素です。

高い複屈折率を持つ宝石は、光が通る際に大きく分かれるため、独特のきらめきや色の変化を見せます。例えば、方解石のように複屈折率の高い宝石は、複像と呼ばれる現象によって、一つのものが二重に見えたりします。また、光の方向によって色が変化する様子も観察できます。方解石を紙の上に置くと、文字が二重に見え、複屈折を視覚的に確認できます。これらの現象は、複屈折率の大きさに直接関係しており、宝石の美しさを作り出す上で重要な役割を担っています。

複屈折率は、宝石を見分ける際にも重要な手がかりとなります。専門家は、複屈折率の値を測定することで、宝石の種類を特定したり、天然石と人工石を見分けたりします。屈折計という専用の器具を用いて、宝石の複屈折率を正確に測定します。この測定値は、他の光学的特性と合わせて、宝石の鑑定に役立てられます。

さらに、複屈折は宝石のカットにも影響を与えます。複屈折率の高い宝石は、光が分かれることで輝きが増すため、その特性を最大限に活かすようにカットが工夫されます。カット職人は、宝石の複屈折率を考慮しながら、最も美しく輝くように研磨を行います。適切なカットによって、複屈折による輝きが最大限に引き出され、宝石の魅力が一層高められます。このように複屈折率は、宝石の美しさ、鑑定、加工において重要な役割を果たしているのです。

| 項目 | 説明 | 例 |

|---|---|---|

| 複屈折 | 光が二つに分かれる現象 | 方解石での複像(ものが二重に見える) |

| 複屈折率 | 複屈折の度合いを示す数値。宝石の種類によって大きく異なる。 | 方解石(高)、その他宝石(様々) |

| 複屈折率が高い宝石の特徴 | 独特のきらめき、色の変化 | 方解石 |

| 複屈折率の用途 | 宝石の鑑定(種類特定、天然・人工の判別)、カットの工夫 | 屈折計による測定 |

一軸性結晶と二軸性結晶

宝石は、その結晶構造の違いによって、大きく一軸性結晶と二軸性結晶の二種類に分けられます。この違いは、光が宝石を通過する際にどのように振る舞うかに影響を与え、宝石の輝きや色の見え方に深く関わっています。

まず一軸性結晶について説明します。一軸性結晶は、一つの光軸を持つ結晶構造です。光がこの結晶を通過すると、正常光線と異常光線と呼ばれる二つの光線に分かれます。正常光線は、結晶構造の影響を受けずにまっすぐ進みます。一方、異常光線は結晶構造の影響を受けて曲がり、光の振動方向も変化します。この二つの光線の屈折率の差を複屈折率と呼び、一軸性結晶の光学的性質を示す重要な値となります。例えば、エメラルドやルビーなどはこの一軸性結晶に分類されます。

次に二軸性結晶について説明します。二軸性結晶は、二つの光軸を持つ、より複雑な結晶構造をしています。光が二軸性結晶を通過すると、アルファ光線、ベータ光線、ガンマー光線の三つの光線に分かれます。これらの光線は、それぞれ異なる屈折率と光の振動方向を持ちます。二軸性結晶の複屈折率は、アルファ光線とガンマー光線の屈折率の差で表されます。トパーズやサファイアなど、多くの宝石がこの二軸性結晶に分類されます。

このように、一軸性結晶と二軸性結晶は、光軸の数、通過する光線の数、そして複屈折率の算出方法が異なります。これらの違いを理解することは、宝石の光学的特性を深く理解する上で、そして宝石の真贋を見極める上でも非常に重要です。

| 項目 | 一軸性結晶 | 二軸性結晶 |

|---|---|---|

| 光軸の数 | 1 | 2 |

| 通過する光線 | 正常光線、異常光線 (2つ) | アルファ光線、ベータ光線、ガンマー光線 (3つ) |

| 複屈折率 | 正常光線と異常光線の屈折率の差 | アルファ光線とガンマー光線の屈折率の差 |

| 例 | エメラルド、ルビー | トパーズ、サファイア |

複屈折率の測定

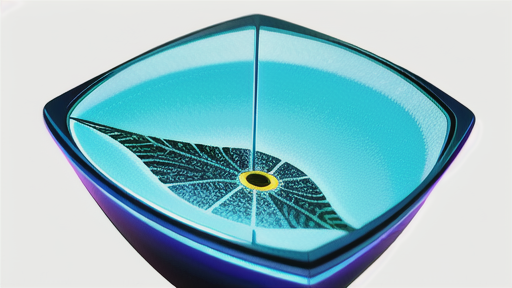

宝石の輝きや透明感、色の見え方に大きく関わる光学的性質の中で、複屈折率は重要な要素の一つです。これは、宝石内部を通る光が、進む方向によって速度が変わり、二つに分かれて進む性質から生まれる値です。この二つの光の速度差が大きいほど、複屈折率も高くなります。複屈折率を正しく測るには、特別な道具と技術が必要です。よく使われるのが、偏光顕微鏡と屈折計です。

偏光顕微鏡は、宝石に特定の方向の光だけを当て、その光が宝石を通ってどのように変化するかを観察する道具です。光が二つに分かれる様子や、その分かれ方の大きさから、複屈折率を調べることができます。屈折計は、宝石表面で光がどれだけ曲がるかを測る道具です。複屈折を持つ宝石の場合、光の進む方向によって屈折率が変わるため、最大値と最小値を測ることで複屈折率を求めます。

これらの測定には、熟練した技術と知識が欠かせません。宝石鑑定士のような専門家が、丁寧に操作し、正確な数値を読み取ります。得られた複屈折率の値は、宝石の種類を見分ける重要な手がかりとなります。同じ種類の宝石でも、複屈折率が異なる場合があり、産地や品質の違いを知る手がかりにもなります。さらに、複屈折率は宝石の輝きにも影響を与えるため、カットや研磨の仕方を決める際にも重要な情報となります。複屈折率を考慮したカットは、宝石のきらめきを最大限に引き出し、その美しさを高めます。このように、複屈折率の正確な測定は、宝石の真価を見極め、その美しさを最大限に活かすために欠かせない工程と言えるでしょう。

| 項目 | 説明 |

|---|---|

| 複屈折率 | 宝石内部を通る光が、進む方向によって速度が変わり、二つに分かれて進む性質から生まれる値。二つの光の速度差が大きいほど、複屈折率も高くなる。 |

| 測定方法 |

|

| 測定の重要性 |

|

複屈折と宝石の美しさ

宝石のきらめきや色の鮮やかさ、奥深い輝き。これらの美しさは、複屈折という光の性質と深く関わっています。複屈折とは、光が宝石の中に入射した際に、速度の異なる二つの光線に分かれる現象です。この二つの光線の屈折率の差が、複屈折率と呼ばれ、宝石の見た目、特に輝きに大きな影響を与えます。

複屈折率の高い宝石は、光が内部で複雑に屈折、反射を繰り返します。この複雑な光の動きが、独特の輝きを生み出すのです。ダイヤモンドの七色の輝き、いわゆるファイアも、この複屈折効果によるものです。ダイヤモンドの複屈折率は比較的小さいですが、カットの技術によってその輝きが最大限に引き出されています。カットされたダイヤモンドに光が入ると、複屈折によって分かれた光線が複雑な経路をたどり、虹色に分散されて私たちの目に届きます。これが、ダイヤモンドの美しい輝きの秘密です。

また、複屈折は宝石の色にも影響を与えます。多色性と呼ばれる現象は、見る角度によって宝石の色が変化するように見えるもので、これも複屈折による効果です。トルマリンは、この多色性を示す代表的な宝石です。トルマリンの結晶構造は、光の方向によって吸収する光の波長が異なるため、見る角度によって色が変化して見えます。一つの宝石で様々な色合いを楽しめるのは、複屈折、そして多色性という光の魔法のおかげと言えるでしょう。

このように複屈折は、宝石の美しさを形作る上で欠かせない要素です。宝石を選ぶ際には、複屈折率にも目を向けてみてください。複屈折という視点から宝石を見ることで、その魅力をより深く理解し、一層楽しむことができるはずです。

| 項目 | 説明 | 例 |

|---|---|---|

| 複屈折 | 光が宝石に入射した際に、速度の異なる二つの光線に分かれる現象 | |

| 複屈折率 | 二つの光線の屈折率の差。宝石の輝きに影響 | ダイヤモンド(比較的小さい)、トルマリン |

| 輝きへの影響 | 複屈折率の高い宝石は、光が内部で複雑に屈折・反射し、独特の輝きを生み出す | ダイヤモンドのファイア(七色の輝き) |

| 色への影響(多色性) | 見る角度によって宝石の色が変化する現象 | トルマリン |