様々な質感を持つ天然石の魅力

もも(好奇心旺盛なJD)

もも(好奇心旺盛なJD)「テクスチャード」ってどういう意味ですか?天然石でよく聞く言葉なんですけど、説明を読んでもよくわからないんです。

なるほど。「テクスチャード」は、表面が滑らかではない、つまり、ザラザラしていたり、デコボコしていたりする状態のことを指します。天然石だけでなく、色々な素材で使われる言葉ですね。

じゃあ、ツルツルした石はテクスチャードとは言わないんですか?

その通り。表面が滑らかなら「テクスチャード」とは言いません。槌で叩いたり、砂を吹き付けたり、ブラシをかけたりすることで、わざと表面に凹凸をつけてテクスチャード加工をするんだよ。

滑らかではない表面のことを指し、宝飾品のデザインや材料の種類によって様々な形をとります。現代の宝飾品においては、叩いたり、砂を吹き付けたり、ブラシをかけたりといった様々な技法が用いられています。歴史的には、職人が手で槌などの小さな道具を使って、細部まで注意深く丁寧に仕上げていました。現在でも手作業で行われることもありますが、機械を使って仕上げる方法もいくつかあります。

石の表面の肌触り

石の表面の肌触りは、その石の魅力を左右する大切な要素です。同じ種類の石でも、表面の見た目や触った感じの違いによって、全く異なる印象を与えます。

石の表面の滑らかさや粗さは、どのようにして生まれるのでしょうか。まず、石の種類によって、元となる鉱物の硬さや結晶構造が違います。硬い鉱物は風雨に削られにくく、ゴツゴツとした表面になりやすいです。逆に柔らかい鉱物は滑らかになりやすい傾向があります。

次に、石が育ってきた環境も大きく影響します。川の流れにもまれて長い年月をかけて研磨された石は、角が取れて滑らかな触り心地になります。まるで人の手で丁寧に磨かれたように、つるつるとした滑らかな表面になります。一方、風や砂嵐にさらされた石は、表面が削られてザラザラとした質感になります。また、火山の噴火によって生まれた溶岩が冷え固まった石は、特有の凹凸や気泡の跡が残るため、独特の粗い表面を持ちます。

さらに、人の手による加工も石の表面の肌触りを変えます。職人が丹念に磨き上げることで、原石のゴツゴツとした表面を滑らかに整え、美しい光沢を出すことができます。また、あえて粗さを残したまま研磨することで、落ち着いた柔らかな光を放つ石に仕上げることもできます。

このように、自然の力と人の手が加わることで、石の表面には無限のバリエーションが生まれます。滑らかな石は、光を綺麗に反射してキラキラと輝き、華やかな印象を与えます。一方、粗い石は光を乱反射させるため、落ち着いたマットな輝きを放ち、静かで重厚な雰囲気を醸し出します。

石を選ぶ際には、色や形だけでなく、その表面の肌触りにも注目してみてください。実際に手に取って触れてみることで、石の個性を感じ、より深く石の魅力を味わうことができるでしょう。

| 要因 | 表面の状態 | 触感 | 印象 |

|---|---|---|---|

| 鉱物の種類 | 硬い鉱物:ゴツゴツ 柔らかい鉱物:滑らか |

ザラザラ〜ツルツル | 様々 |

| 自然環境(川) | 角が取れて滑らか | ツルツル | 華やか |

| 自然環境(風、砂嵐) | 削られてザラザラ | ザラザラ | 静かで重厚 |

| 自然環境(火山) | 凹凸、気泡跡 | 粗い | 独特 |

| 人の手による加工(研磨) | 滑らか、光沢あり | ツルツル | 美しい、華やか |

| 人の手による加工(粗さを残した研磨) | 粗さあり、落ち着いた光 | ややザラザラ | 落ち着いた、柔らかな |

加工による質感の変化

天然石は、大地の恵みを受けて育まれた自然の芸術品です。その魅力は、色や模様だけでなく、質感にもあります。そして、この質感は、職人の手による加工によって大きく変化するのです。

まず、最も基本的な加工である研磨について考えてみましょう。研磨とは、石の表面を滑らかにし、光沢を出すための加工です。この研磨の程度によって、石の印象は大きく変わります。高度に研磨された石は、鏡のように光を反射し、まばゆい輝きを放ちます。宝石のようなきらびやかさを求めるなら、この高度な研磨が最適です。一方、軽く研磨された石は、柔らかな光沢を帯びます。強い輝きはありませんが、落ち着いた上品さを持ち、石本来の風合いを感じさせます。どちらの研磨方法を選ぶかは、石の種類やデザイン、そして作り手の意図によって決まります。

研磨以外にも、様々な加工方法があります。例えば、槌目加工は、金属製の槌で石の表面を叩いて、独特の凹凸をつけます。槌の形状や叩き方によって、様々な模様を生み出すことができ、手仕事ならではの温かみを感じさせます。また、サンドブラスト加工は、細かい砂を石の表面に吹き付けて、粗く仕上げる加工法です。すりガラスのような、柔らかな印象を与えます。この他にも、石を熱して表面をひび割れさせる加工や、薬品を使って表面を溶かす加工など、様々な技法があります。

このように、様々な加工技術によって、天然石の表現の可能性は無限に広がっています。職人は、石の種類や性質を見極め、最も適した加工方法を選び、石の個性を最大限に引き出します。そして、その一つ一つの作品には、自然の美しさと、人の手による温もりが宿っているのです。

| 加工方法 | 効果 | 特徴 |

|---|---|---|

| 研磨(高度) | 鏡のような光沢、まばゆい輝き | 宝石のようなきらびやかさ |

| 研磨(軽度) | 柔らかな光沢 | 落ち着いた上品さ、石本来の風合い |

| 槌目加工 | 独特の凹凸 | 手仕事ならではの温かみ |

| サンドブラスト加工 | 粗い表面、すりガラスのような印象 | 柔らかな印象 |

| 熱加工 | 表面のひび割れ | – |

| 薬品加工 | 表面を溶かす | – |

様々な質感の楽しみ方

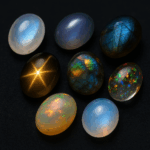

天然石の魅力は、その多様な質感にあります。石に触れる、光に透かす、細部を観察するなど、様々な方法でその魅力を堪能できます。

まず、石を手に取って触れてみましょう。指先で表面をなぞれば、石の種類によって全く異なる感触が得られます。まるで絹のような滑らかさを持つ石もあれば、ざらざらとした触り心地の石もあります。また、石によっては、ひんやりとした冷たさを感じるものや、逆に温かみを感じるものもあります。こうした感触の違いは、石の成分や結晶構造の違いによるものです。

次に、石を光に当てて観察してみましょう。光沢のある石は、鏡のように光を反射してキラキラと輝きます。一方、光沢の少ない石は、光を柔らかく反射して、落ち着いた輝きを放ちます。同じ石でも、見る角度や光の当たり方によって、輝き方が変化するのも興味深い点です。また、透き通った石は、光を透過して内部の模様や色合いを見せてくれます。

さらに、ルーペを使って石の表面を拡大して観察してみましょう。肉眼では見えない小さな結晶や、自然が生み出した独特の模様が見えてきます。まるで、ミクロの世界を探検しているかのような気分を味わえるでしょう。これらの細かな特徴は、石が長い年月をかけて形成される過程で生まれたものです。

このように、天然石の質感を楽しむ方法は様々です。それぞれの石が持つ個性や歴史に思いを馳せながら、五感をフル活用して、天然石の魅力を存分に味わってみてください。

| 観察方法 | ポイント | 具体例 |

|---|---|---|

| 触れる | 質感の違い | 滑らか、ざらざら、ひんやり、温かい |

| 光に透かす | 輝きの違い、透明度 | キラキラ、落ち着いた輝き、内部の模様や色合い |

| ルーペで拡大 | 微細な構造 | 小さな結晶、独特の模様 |

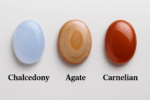

質感と石の組み合わせ

宝石を飾る装身具を作る時、石の表面の感じと他の素材を組み合わせることはとても大切です。同じ石でも、磨き方によって受ける印象が大きく変わります。丁寧に磨かれた滑らかな石は、金属のキラキラした輝きとよく合います。例えば、滑らかな真珠をプラチナの台座に飾ると、上品で洗練された雰囲気になります。また、透き通った水晶を金の枠にはめ込むと、透明感が際立ち、華やかな印象になります。

一方、自然のままの粗い表面を持つ石は、革紐や木などの自然素材と組み合わせると、温かみのある、飾らない雰囲気を作ることができます。例えば、原石に近い風合いのトルコ石を革紐に通してペンダントにすると、素朴で自然な美しさが生まれます。また、ざらりとした質感のめのうを木製の台座に飾れば、落ち着いた雰囲気のオブジェになります。

いくつかの石を組み合わせる時は、それぞれの石の表面の感じ方の違いを意識すると、奥行きのある仕上がりになります。例えば、つやつやに磨かれたルビーと、あえて粗く仕上げたダイヤモンドを並べて指輪にすると、それぞれの石の個性が引き立ち、お互いを引き立て合います。滑らかな翡翠と、自然な風合いの水晶を組み合わせたブレスレットも、それぞれの石の質感が際立ち、魅力的な一品になります。このように、石の表面の感じと他の素材、そして石同士の組み合わせを工夫することで、装身具作りにおける表現の幅は大きく広がります。石の選び方や組み合わせ次第で、同じ石でも全く異なる印象を与えることができます。作りたい装身具のイメージに合わせて、石の質感と素材の組み合わせをじっくり考えてみましょう。

| 石の表面 | 合う素材 | 雰囲気 | 例 |

|---|---|---|---|

| 滑らか | 金属(プラチナ、金など) | 上品、洗練、華やか | プラチナx真珠、金x水晶 |

| 粗い | 自然素材(革紐、木など) | 温かみのある、飾らない、素朴、落ち着いた | 革紐xトルコ石、木製台座xめのう |

| 滑らかx粗い | – | それぞれの石の個性が引き立ち、お互いを引き立て合う | ルビーxダイヤモンド、翡翠x水晶 |

歴史に見る石の加工技術

遠い昔から、人々は石の美しさに魅せられ、様々な方法で加工してきました。古代エジプトでは、既に高い研磨技術が確立されており、ピラミッドの壁画や装飾品には、滑らかに磨き上げられた宝石がふんだんに使われていました。光を反射して輝く宝石は、王家の権威や富の象徴として、人々の心を掴んでいました。また、メソポタミア文明でも、印章や装飾品に様々な石が用いられ、高度な彫刻技術によって精巧な模様が施されていました。

我が国においても、縄文時代から勾玉や管玉といった装飾品が作られてきました。硬い石を丁寧に磨き、美しい形に整える技術は、時代と共に発展し、古墳時代には石棺や石室の装飾にも応用されるようになりました。飛鳥時代には、仏像の台座や寺院の装飾に石が使われ始め、石工の技術はますます洗練されていきました。特に、仏像の光背に見られる繊細な透かし彫りは、高度な技術と根気の賜物と言えるでしょう。

現代では、機械による加工技術の進歩により、複雑な形状や精緻な模様を容易に石に刻むことができるようになりました。大量生産も可能となり、様々な製品が市場に出回るようになりました。しかし、手作業による加工には、機械では再現できない独特の温かみと味わいがあります。職人の熟練した技と感性によって生み出される作品は、石本来の風合いを最大限に引き出し、見る者を魅了します。伝統的な手作業の技術は、現代においても大切に受け継がれており、新しいデザインや表現方法の開発にも繋がっています。

このように、石の加工技術は、時代と共に進化を続けながらも、伝統的な技術と現代技術が融合することで、石の魅力はより一層輝きを増し、私たちの生活に彩りを添えています。時代を超えて受け継がれてきた技術と、革新的な技術の融合は、これからも石の可能性を広げ、新たな魅力を生み出していくことでしょう。

| 時代 | 地域 | 加工技術 | 用途 |

|---|---|---|---|

| 古代エジプト | エジプト | 高い研磨技術 | ピラミッドの壁画、装飾品、宝石 |

| メソポタミア文明 | メソポタミア | 高度な彫刻技術 | 印章、装飾品 |

| 縄文時代 | 日本 | 研磨技術 | 勾玉、管玉 |

| 古墳時代 | 日本 | 研磨技術 | 石棺、石室の装飾 |

| 飛鳥時代 | 日本 | 透かし彫り | 仏像の台座、寺院の装飾、光背 |

| 現代 | 世界 | 機械加工、伝統技術 | 様々な製品 |