輝きを生む仕上げの技法

もも(好奇心旺盛なJD)

もも(好奇心旺盛なJD)『仕上げ』って言葉は天然石にも使いますか?金属の磨きとかの工程みたいですが…

いい質問だね。天然石の場合、『仕上げ』はカットや研磨といった加工のことを指すよ。金属みたいに薬品を使うことは少ないけど、石の表面の質感を整えたり、輝きを増したりする工程全般を『仕上げ』と呼ぶんだ。

なるほど! つまり、石をピカピカにしたり、つや消しにしたりするのも『仕上げ』ってことですね?

その通り! 天然石の最終的な見た目を決める重要な工程なんだよ。

仕上げとは、宝飾品に最後の仕上げを施す工程のことです。この言葉は、研磨から酸化などの化学処理まで、様々な技法を広く含みます。仕上げの目的は、宝飾品の最終的な見た目を大きく変えることです。仕上げの種類としては、研磨ホイールを使って磨き上げて強い輝きを出す鏡面仕上げ、専用の機器を使って艶消しにするつや消し仕上げ、槌で叩いた跡をつける槌目仕上げ、点描のような細かい凹凸をつける点描仕上げ、薬品などで表面を黒く変色させる酸化処理、ガラス質の釉薬を焼き付ける七宝仕上げ、金属の薄膜を被覆するめっき仕上げなど、様々なものがあります。

仕上げとは

宝石の輝きを引き出し、その魅力を最大限に高める工程、それが仕上げです。原石が持つ本来の美しさを研磨し、さらに磨き上げることで、私たちの心を奪うような宝石へと生まれ変わります。仕上げは、宝石の最終的な見栄えを決める重要な作業であり、様々な技法が存在します。

まず、研磨は、宝石の表面を滑らかにし、光沢を出すための基本的な技法です。専用の道具を用いて丁寧に磨き上げることで、宝石本来のきらめきが現れます。研磨の程度によって輝き具合が変化するため、職人の経験と技術が問われます。

酸化は、宝石の表面に酸化被膜を作り、独特の色合いや風合いを生み出す技法です。熱処理などによって表面を酸化させることで、深みのある色味やアンティーク調の雰囲気を演出できます。

焼き付けは、宝石の表面にガラス質のうわぐすりなどを焼き付ける技法です。鮮やかな色彩を宝石に与えたり、表面の強度を高めたりすることができます。焼き付けには高度な技術と管理が必要で、熟練の職人によって行われます。

めっきは、宝石の表面に薄い金属膜を被せる技法です。金や銀などでめっきすることで、宝石に新たな輝きや色味を加えることができます。また、めっきは宝石の耐久性を向上させる効果もあります。

これらの技法は単独で用いられるだけでなく、組み合わせて用いられることもあります。職人は宝石の種類や特性を見極め、最適な技法を選択し、あるいは組み合わせることで、それぞれの宝石が持つ固有の美しさを最大限に引き出します。仕上げは、単なる表面処理ではなく、宝石に新たな命を吹き込む芸術と言えるでしょう。

| 仕上げ技法 | 目的 | 効果 |

|---|---|---|

| 研磨 | 宝石の表面を滑らかにし、光沢を出す | 宝石本来のきらめきを引き出す、輝き具合の調整 |

| 酸化 | 宝石の表面に酸化被膜を作る | 独特の色合いや風合い、深みのある色味、アンティーク調の雰囲気 |

| 焼き付け | 宝石の表面にガラス質のうわぐすりなどを焼き付ける | 鮮やかな色彩、表面の強度向上 |

| めっき | 宝石の表面に薄い金属膜を被せる | 新たな輝きや色味、耐久性向上 |

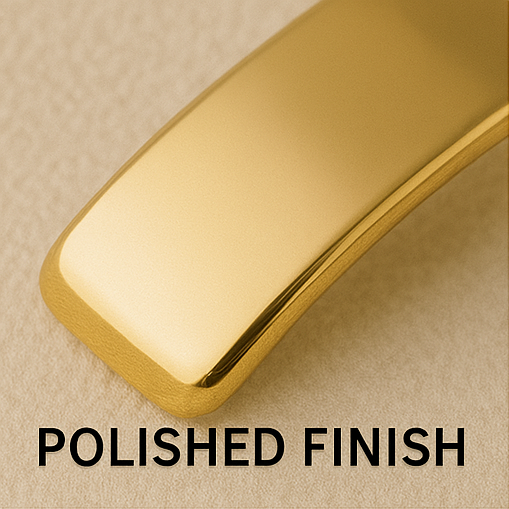

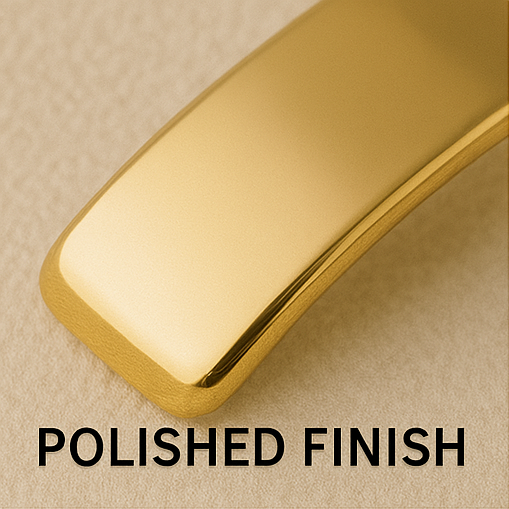

研磨仕上げ

研磨仕上げとは、宝石の表面を滑らかに磨き上げ、美しい光沢を出すための大切な技法です。まるで鏡のような輝きを生み出すために、研磨用の回転盤を使います。この回転盤には、研磨剤が含まれた様々な種類の布や革が取り付けられており、宝石の種類や硬さに合わせて使い分けられます。

研磨の作業は、宝石の表面を少しずつ削り、滑らかにしていく繊細な工程です。宝石の硬さや形に合わせて、回転盤の速度や研磨剤の種類を調整する必要があります。熟練した職人は長年の経験と知識に基づき、最適な研磨方法を選びます。研磨の程度によって宝石の輝き具合が大きく変わるため、職人の技術が仕上がりの美しさに直結します。

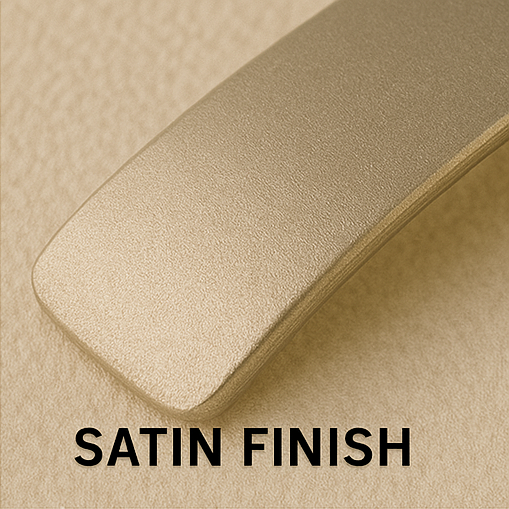

研磨仕上げには、大きく分けて艶消し仕上げ、つや出し仕上げ、鏡面仕上げの三種類があります。艶消し仕上げは、光沢を抑えた落ち着いた雰囲気に仕上げる方法です。表面に細かい凹凸を残すことで、柔らかな光を反射します。つや出し仕上げは、宝石に程よい光沢を与える方法で、多くの宝石に用いられます。鏡面仕上げは、宝石の表面を鏡のように磨き上げ、強い輝きを出す高度な技法です。宝石本来の透明感や色の美しさを最大限に引き出します。宝石の種類やデザインに合わせて最適な仕上げを選ぶことで、それぞれの宝石が持つ魅力を最大限に活かすことができるのです。

研磨仕上げは、宝石の美しさを引き出すための基本となる、最も重要な仕上げと言えるでしょう。宝石が持つ潜在的な輝きを引き出し、人々を魅了する美しい宝石を生み出す、研磨職人の技術と経験が詰まった技法です。

| 仕上げの種類 | 特徴 | 光沢 |

|---|---|---|

| 艶消し仕上げ | 表面に細かい凹凸を残す | 光沢を抑えた落ち着いた雰囲気 |

| つや出し仕上げ | 宝石に程よい光沢 | 多くの宝石に用いられる |

| 鏡面仕上げ | 宝石の表面を鏡のように磨き上げる | 強い輝き |

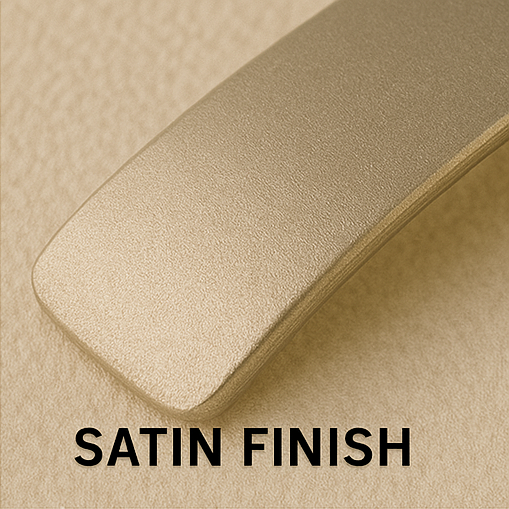

つや消し仕上げ

つや消し仕上げとは、宝石の表面を緻密に加工し、光沢を抑えた落ち着いた雰囲気を演出する技法です。まるで絹布のような、柔らかな光を放つ表面は、宝石本来の輝きとは異なる魅力を放ちます。この独特の風合いは、研磨剤を用いた特殊な機器を使って宝石の表面に微細な凹凸を作ることで生まれます。まるで霧がかったように、光を優しく拡散させるため、しっとりとした落ち着いた印象を与えます。

通常の研磨では、宝石の表面は鏡のように滑らかに仕上げられ、光を強く反射します。一方、つや消し仕上げは、表面に意図的に細かい凹凸を作ることで、光の反射を抑えます。このため、宝石の内部から発せられる色彩が、表面の反射によって邪魔されることなく、奥深く、そして豊かに感じられます。例えば、ルビーであれば、燃えるような赤色がより深みのある落ち着いた赤色に、サファイアであれば、深く静かな青色に変化します。

近年、アンティーク調の装飾品の人気が高まるにつれ、つや消し仕上げの需要も増加しています。アンティーク調の装飾品に見られる、時代を経たような落ち着いた雰囲気を、つや消し仕上げによって表現することができるからです。また、華美な装飾を避け、落ち着いた雰囲気を好む人々からも支持を集めています。普段使いの装飾品にも、特別な日の装飾品にも、上品で洗練された印象を与えてくれるつや消し仕上げは、今後ますます注目を集めることでしょう。

| 項目 | 内容 |

|---|---|

| つや消し仕上げ | 宝石の表面を緻密に加工し、光沢を抑えた落ち着いた雰囲気を演出する技法。絹布のような柔らかな光を放つ。 |

| 加工方法 | 研磨剤を用いた特殊な機器で宝石の表面に微細な凹凸を作る。 |

| 光の反射 | 光を優しく拡散させ、しっとりとした落ち着いた印象を与える。通常の研磨のように鏡面反射はしない。 |

| 色彩への影響 | 宝石内部の色彩が、表面の反射に邪魔されることなく、奥深く豊かに感じられる。 |

| ルビーへの効果 | 燃えるような赤色から、深みのある落ち着いた赤色へ変化。 |

| サファイアへの効果 | 深く静かな青色へ変化。 |

| 需要 | アンティーク調の装飾品の人気が高まるにつれ、需要も増加。 |

| 人気の理由 | 時代を経たような落ち着いた雰囲気、華美な装飾を避けた上品で洗練された印象を与えられる。 |

| 用途 | 普段使いの装飾品にも、特別な日の装飾品にも合う。 |

槌目仕上げ

槌目仕上げとは、金属の表面を金槌で叩いて模様を付ける技法のことです。金槌で金属を叩くことで、表面に凹凸が生まれ、独特の風合いが生まれます。この凹凸は、まるで職人が心を込めて一つ一つ丁寧に仕上げたかのような、温かみのある印象を与えます。

槌目仕上げの魅力は、その模様の多様性にあります。使用する金槌の形状や大きさ、叩き方を変えることで、様々な模様を表現することができます。丸い金槌を使えば柔らかな印象に、角のある金槌を使えば力強い印象にと、デザインの幅は無限に広がります。また、叩く強さや角度によっても模様が変化するため、同じ道具を使っても全く同じ模様にはなりません。そのため、槌目仕上げによって作られた作品は、まさに世界に一つだけのオリジナル作品と言えるでしょう。

槌目仕上げは、一見すると単純な作業のように見えますが、実際には高度な技術と経験が必要です。金属の種類によって硬さや性質が異なるため、それぞれの金属に適した金槌を選び、適切な力加減で叩かなければなりません。叩きすぎると金属が変形したり、割れてしまうこともあります。また、仕上がりの美しさも職人の腕にかかっています。均一な模様を付けるには、熟練の技と繊細な感覚が必要です。長年の経験を積んだ職人だからこそ、美しい槌目模様を作り出すことができるのです。

このように、槌目仕上げは、職人の技術と感性が光る、伝統的な技法です。機械では決して真似のできない、手作りの温もりと個性的な美しさが、多くの人々を魅了し続けています。槌目仕上げが施されたアクセサリーや工芸品は、世界に一つだけの特別な宝物になることでしょう。

| 特徴 | 説明 |

|---|---|

| 技法 | 金属表面を金槌で叩いて模様をつける |

| 風合い | 凹凸による独特の風合い、温かみのある印象 |

| 模様の多様性 | 金槌の形状、大きさ、叩き方により様々な模様を表現可能 |

| オリジナリティ | 叩く強さや角度で模様が変化し、世界に一つだけの作品となる |

| 技術と経験 | 金属の種類に適した金槌選び、適切な力加減が必要 |

| 職人の腕 | 仕上がりの美しさ、均一な模様は熟練の技と繊細な感覚による |

| 魅力 | 手作りの温もりと個性的な美しさ |

酸化仕上げ

酸化仕上げとは、金属の表面をわざと酸化させることで、独特の色彩や質感を生み出す技法です。まるで時を経たような、アンティークな趣きを金属に付与することができます。

この技法は特に銀製品によく用いられます。銀は空気に触れるだけでも少しずつ酸化し、黒ずんでいきますが、酸化仕上げではこの反応を人為的に促進させ、表面を意図的に黒く変色させます。この黒色は硫化銀によるもので、硫黄を含む溶液に浸けるなどの方法で生成されます。

酸化の度合いを調整することで、色の濃淡を自在に操ることができます。ほんのりとした灰色から、深い黒色まで、様々な色合いを表現することが可能です。薄い酸化被膜であれば、光沢のある銀の地色と黒色が織り交ざり、繊細な模様を作り出すこともできます。逆に、しっかりと酸化させれば、重厚感のある黒色が表面を覆い、風格のある仕上がりとなります。

酸化仕上げは単独で用いられるだけでなく、他の技法と組み合わせることで、より複雑で奥深い表現を可能にします。例えば、彫刻や槌目などの加工を施した後に酸化仕上げを行うと、陰影が強調され、立体感が増します。また、一部を磨き上げて元の銀色に戻すことで、黒色とのコントラストが際立ち、デザイン性を高めることができます。さらに、金メッキと組み合わせることで、金色の華やかさと黒色の落ち着きが調和した、独特の雰囲気を醸し出すことも可能です。このように、酸化仕上げは様々な技法との相乗効果によって、無限の可能性を秘めた表現技法と言えるでしょう。

| 技法 | 概要 | 効果 | 応用例 |

|---|---|---|---|

| 酸化仕上げ | 金属の表面を酸化させることで、独特の色彩や質感を生み出す技法 | アンティークな趣き、色の濃淡(灰色~黒色)の調整、光沢のある銀地との組み合わせ、重厚感のある黒色 | 銀製品によく用いられる。単独使用、彫刻・槌目との併用、一部磨き上げ、金メッキとの組み合わせ |

その他

宝石の最終的な美しさや価値を高めるためには、様々な仕上げの技法が用いられます。これらは宝石の輝きを増幅させたり、耐久性を向上させたり、芸術的な表現を加えるなど、多様な目的を持っています。ここでは、代表的な技法に加え、あまり知られていない技法についても詳しく見ていきましょう。

まず、艶出しは、宝石の表面を滑らかに磨き上げ、光沢を出す技法です。研磨剤を用いて丁寧に磨き上げることで、宝石本来の輝きを最大限に引き出します。原石の段階ではくすんでいても、艶出しによって透明感と美しい光沢が生まれます。次に、彫刻は、宝石の表面に模様や図柄を彫り込む技法です。熟練した職人の手によって、繊細で複雑なデザインが施され、芸術的な価値を高めます。古くから伝わる伝統的な模様から、現代的なデザインまで、様々な表現が可能です。

焼き付けは、金属の表面にガラス質のうわぐすりを焼き付けて装飾する技法です。鮮やかな色彩や繊細な模様を表現することができ、宝石に独特の風合いを与えます。この技法は、高温でうわぐすりを溶かし固めるため、耐久性にも優れています。また、めっきは、金属の表面に別の金属を薄く重ねる技法です。金や銀、プラチナなどを用いることで、宝石の見た目を美しくしたり、耐久性や耐食性を高める効果があります。

さらに、燻しは、金属の表面を化学処理で黒く変色させる技法です。陰影が強調され、立体感や重厚感を出すことができます。アンティーク調の雰囲気を演出したい場合によく用いられます。このように、宝石の仕上げは素材の特性やデザインに合わせて最適な技法を選ぶことが重要です。様々な技法を組み合わせることで、無限の可能性が広がり、世界に一つだけの美しい宝石が生まれます。宝石を選ぶ際には、仕上げにも注目することで、より深くその魅力を味わうことができるでしょう。

| 技法 | 説明 | 効果 |

|---|---|---|

| 艶出し | 宝石の表面を滑らかに磨き上げる | 光沢を出す、透明感と輝きを引き出す |

| 彫刻 | 宝石の表面に模様や図柄を彫り込む | 芸術的な価値を高める、デザイン表現 |

| 焼き付け | 金属の表面にガラス質のうわぐすりを焼き付けて装飾する | 鮮やかな色彩や繊細な模様を表現、独特の風合い、耐久性向上 |

| めっき | 金属の表面に別の金属を薄く重ねる | 見た目向上、耐久性・耐食性向上 |

| 燻し | 金属の表面を化学処理で黒く変色させる | 陰影強調、立体感・重厚感、アンティーク調の雰囲気 |