規則正しいようで不規則?非晶質の謎

もも(好奇心旺盛なJD)

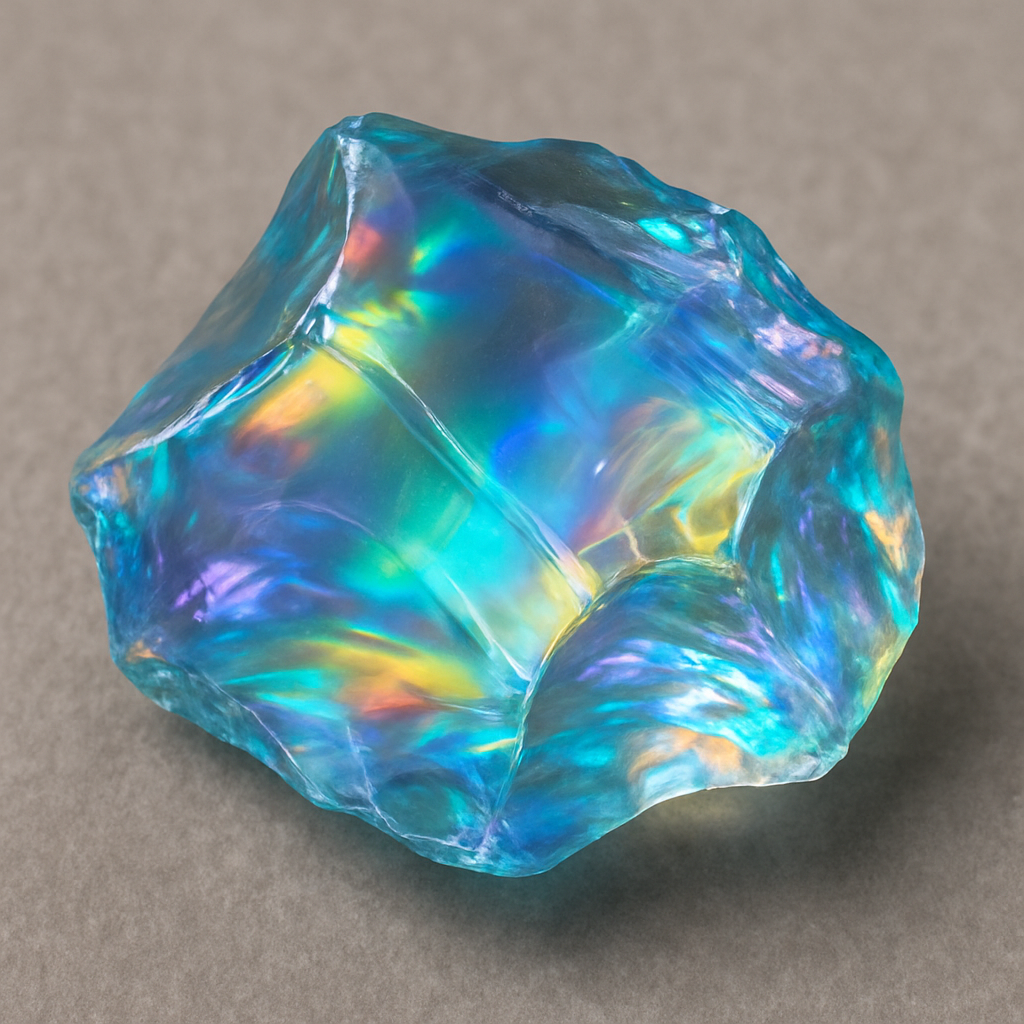

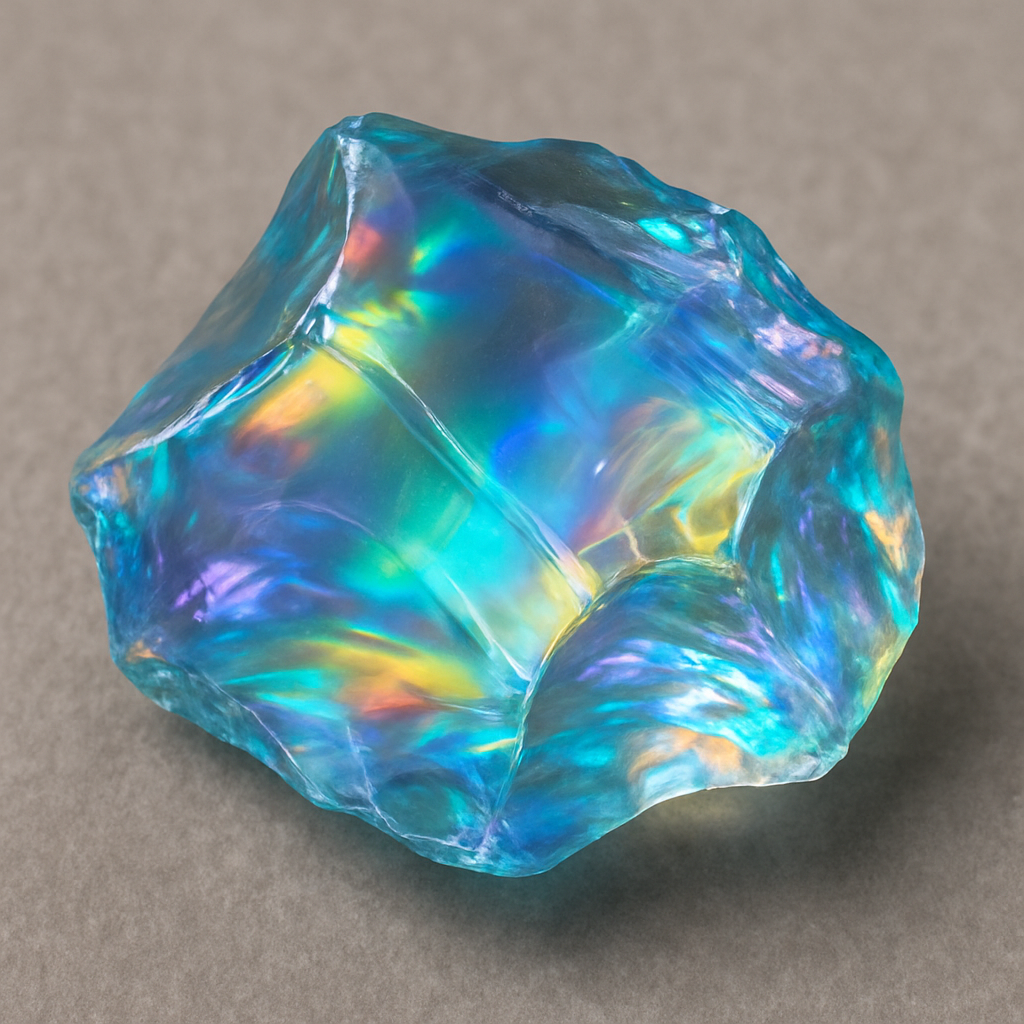

もも(好奇心旺盛なJD)『非晶質』ってどういう意味ですか?天然石のオパールが例として挙がっていましたが、よくわかりません。

良い質問ですね。『非晶質』とは、物質を構成している原子や分子の並び方がバラバラで、一定の規則性がない状態のことです。反対に規則正しく並んでいるものを『結晶質』と言います。

なるほど。では、オパールは結晶質ではないということですね。他に非晶質のものはありますか?

そうです。オパールは非晶質鉱物です。他には、ガラスも非晶質です。窓ガラスや瓶などを思い浮かべるとイメージしやすいでしょう。反対に水晶は結晶質の鉱物です。

天然石の言葉で「非晶質」というものがあります。これは、物質を作っているとても小さな粒(分子や原子、イオン)の並び方がバラバラで、決まっていない状態の物質のことを指します。例えば、ガラスやオパールなどがそうです。

結晶とは異なる構造

物質の構造は、大きく分けて規則正しい並び方をするものと、そうでないものの二種類に分けられます。規則正しい並び方をするものを結晶質といい、そうでないものを非晶質といいます。結晶質は、ダイヤモンドや水晶のように、物質を構成する原子やイオン、分子といった小さな粒子が、まるで整然と並んだレンガの壁のように、規則正しく並んでいます。この規則正しい並び方のおかげで、結晶は美しい幾何学模様を作り出します。たとえば、ダイヤモンドはピラミッドのような形をした八面体結晶を作ることがよく知られています。また、水晶は六角柱状の結晶を作り、その透明感と美しい輝きで人々を魅了してきました。

一方、非晶質は、構成要素である原子やイオン、分子が、まるで無造作に積み上げられた石の山のように、不規則に並んでいます。そのため、全体としては秩序だった構造を持ちません。たとえば、窓ガラスやアクリル樹脂などが非晶質の代表例です。これらの物質は、結晶のような美しい幾何学模様は見られません。しかし、非晶質は、その不規則な構造ゆえに、結晶にはない独特の性質を示すことがあります。たとえば、ガラスは透明でありながら硬く、割れやすいという性質を持っています。これは、構成要素が不規則に並んでいることで、光を散乱させずに透過させる一方で、特定の方向に力が加わると簡単に壊れてしまうという性質によるものです。また、アクリル樹脂は、加工しやすく、様々な形に成形できるという特徴を持っています。これも、構成要素が不規則に並んでいることで、分子同士の結びつきが弱く、変形しやすいという性質によるものです。このように、結晶質と非晶質は、構成要素の並び方が異なることで、それぞれ異なる性質を示し、私たちの生活の中で様々な用途に利用されています。

| 項目 | 結晶質 | 非晶質 |

|---|---|---|

| 構成要素の並び方 | 規則正しい | 不規則 |

| 構造 | 整然とした構造 | 秩序のない構造 |

| 例 | ダイヤモンド、水晶 | 窓ガラス、アクリル樹脂 |

| 性質 | 美しい幾何学模様、特定の形状 | 透明、硬い、割れやすい、加工しやすい、様々な形に成形できる |

非晶質の代表例

私たちの身の回りには、規則正しい結晶構造を持たない物質、非晶質のものがたくさんあります。毎日の生活で何気なく目にしているガラス製品も、実はこの非晶質の代表例です。窓ガラスやビン、コップなどは、ほとんどがケイ素と酸素から成る二酸化ケイ素を主成分としています。これらのガラスは、高温で溶けた二酸化ケイ素が冷えて固まる過程で、原子が規則正しく並ぶ時間がないまま固体になるため、非晶質な状態になります。まるで液体の状態の構造をそのまま凍結させたかのような、不規則な原子配列が特徴です。

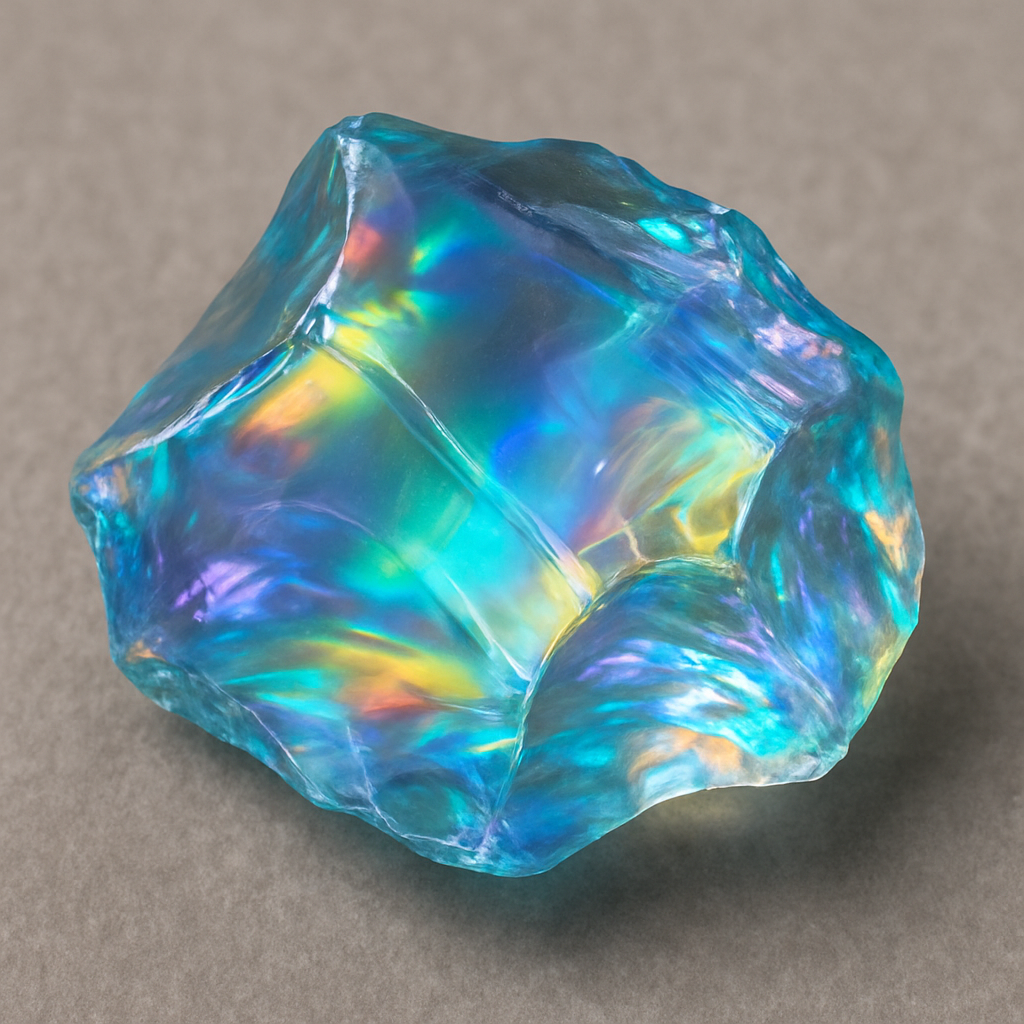

非晶質の仲間には、宝石として珍重されるオパールも含まれます。オパールは、ガラスと同じ二酸化ケイ素が主成分ですが、その構造はガラスとは少し異なります。オパールは、大きさの揃った二酸化ケイ素の小さな球状粒子が、規則性を持たずに積み重なってできています。この微小な球状粒子と、その間の隙間が、光の干渉を引き起こします。光がオパールに入射すると、特定の波長の光が反射され、他の波長の光は打ち消されます。この現象により、見る角度によって様々な色彩が浮かび上がる、遊色効果と呼ばれる美しい輝きが生まれます。同じ二酸化ケイ素を主成分としながらも、ガラスの透明さとオパールの虹色の輝きは、原子配列の違いが物質の光学的性質に大きな影響を与えることを示す好例です。

その他にも、私たちの生活に欠かせないプラスチックの中には、非晶質なものが多く存在します。また、近年注目されているアモルファス金属も非晶質材料の一種で、高い強度や耐食性など、結晶質の金属にはない優れた特性を持っています。このように、非晶質物質は私たちの生活の様々な場面で活躍しており、更なる研究開発によって、将来は更に応用範囲が広がることが期待されています。

| 物質名 | 組成 | 構造 | 性質/特徴 |

|---|---|---|---|

| ガラス | 二酸化ケイ素 (SiO2) | 原子が不規則に配列した非晶質 | 透明 |

| オパール | 二酸化ケイ素 (SiO2) | 二酸化ケイ素の球状粒子が不規則に積み重なった非晶質 | 遊色効果 |

| プラスチック(一部) | 様々 | 非晶質 | – |

| アモルファス金属 | 様々 | 非晶質 | 高強度、耐食性 |

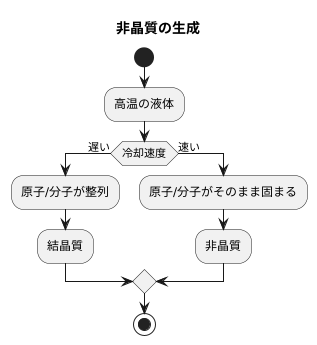

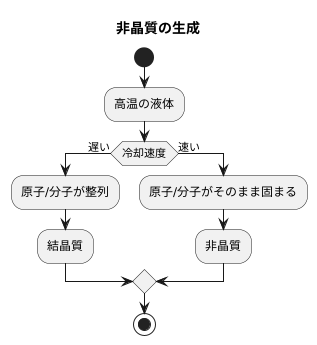

非晶質の生成過程

物質の固体状態には、原子や分子が規則正しく並んだ結晶質と、不規則な構造を持つ非晶質という2つの状態が存在します。非晶質は、一体どのようにして作られるのでしょうか?非晶質の生成には、冷却速度が鍵となります。

物質が高温で溶けている状態を考えてみましょう。この時、物質を構成する原子や分子は、まるで自由に動き回る子供たちのように、活発に熱運動をしています。この高温の液体をゆっくりと冷やすと、原子や分子は落ち着き始め、規則正しい並び方を見つけ、安定した結晶構造を形成します。これは、遊び疲れた子供たちがきちんと整列する様子に似ています。

一方、高温の液体を急激に冷やすとどうなるでしょうか?まるで急に「止まれ!」と声をかけられた子供たちのように、原子や分子は規則正しい配列を作る暇もなく、その場で凍りついたような状態になります。これが非晶質の状態です。急冷によって、原子や分子は規則正しい構造を作る前に動きを封じ込められてしまうのです。高温の液体を冷やす速度が速ければ速いほど、原子や分子は規則正しい配列を作る時間がなくなり、非晶質になりやすくなります。

この冷却速度の違いによる構造変化は、日常生活でも見ることができます。例えば、飴作りを想像してみてください。高温で溶かした砂糖水をゆっくり冷やすと、砂糖の結晶が大きく成長し、ザラメのような固体になります。しかし、同じ砂糖水を急激に冷やすと、結晶が成長する時間がないため、透明で固い飴ができます。飴は非晶質の一種であり、冷却速度を調整することで、結晶質と非晶質を作り分けることができるということを示す良い例です。このように、非晶質は、高温の液体を急冷することで得られる、規則性のない構造を持つ固体状態なのです。

非晶質の持つ性質

非晶質とは、原子が規則正しく並んでいない物質のことを指します。これは結晶質とは大きく異なり、結晶質は原子が規則正しく配列しているため、様々な独特な性質を示します。非晶質の場合、原子の配列が不規則であることから、結晶質とは異なる性質が現れます。

まず、融点について見てみましょう。結晶質は特定の温度で固体から液体に変化しますが、非晶質は明確な融点を持っていません。非晶質は温度が上昇すると徐々に柔らかくなり、最終的には液体状になります。これは、原子の配列が不規則なため、原子間の結合の強さが場所によって異なり、均一に結合が切れないことに起因します。飴細工を想像してみてください。熱を加えると徐々に柔らかくなり、特定の温度で急に溶けるというよりは、ゆっくりと形を変えていく様子がまさに非晶質の特徴を表しています。

次に、光学的性質についてです。多くの非晶質は透明で、光をよく通します。窓ガラスが良い例です。これは、原子の配列が不規則なため、光が散乱されにくいことによります。結晶質では、規則正しい原子配列によって光が特定の方向に反射や屈折を起こし、透明性が低くなる場合があります。しかし、非晶質では原子の配列が不規則なため、光は直進しやすく、透明度が高くなります。

これらの性質は、様々な分野で応用されています。例えば、窓ガラス以外にも、光ファイバーは非晶質の光透過性を活用した技術です。光ファイバーは、情報を光信号に変換して伝送しますが、非晶質材料の高い透明性のおかげで、光信号を長距離にわたって減衰させることなく伝えることができます。また、特定の形状を保持する必要がない部品や、耐衝撃性が求められる製品にも非晶質材料が利用されています。このように、非晶質の持つ独特な性質は、私たちの生活を支える様々な技術に役立っています。

| 性質 | 非晶質 | 結晶質 |

|---|---|---|

| 原子配列 | 不規則 | 規則正 |

| 融点 | 明確な融点なし、徐々に軟化 | 特定の温度で融解 |

| 光学的性質 | 透明、光をよく通す (例: 窓ガラス) | 光を反射・屈折しやすい場合も |

| 応用例 | 窓ガラス、光ファイバー、耐衝撃性製品 | – |

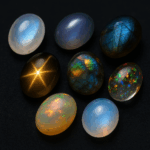

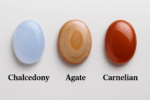

天然石における非晶質

天然石の世界では、原子が規則正しく並んだ結晶質の石だけでなく、不規則な構造を持つ非晶質の石も存在します。この非晶質の石は、独特の生成過程や多彩な見た目から、古くより人々の心を掴んできました。代表的な非晶質の天然石としては、まず虹色の輝きを放つオパールが挙げられます。オパールは、微小な球状の二酸化ケイ素が規則的に積み重なってできた構造を持ち、その隙間に入った水分や空気によって光が干渉し、美しい遊色効果を生み出します。

次に、樹液が長い年月をかけて化石化した琥珀も、非晶質の天然石です。琥珀は、温かみのある黄色やオレンジ色をしており、中には古代の昆虫や植物が閉じ込められていることもあり、太古の生命を垣間見ることができる貴重な存在です。また、隕石の衝突によって生まれた天然ガラスであるモルダバイトも、非晶質に分類されます。モルダバイトは、深い緑色をしていて、独特の模様や気泡が見られることから、宇宙の神秘を感じさせる石として人気があります。

そして、火山活動によって急速に冷え固まったマグマからできた黒曜石、すなわちオブシディアンも非晶質の天然石です。オブシディアンは、黒色や茶色、灰色など様々な色があり、中には赤や青、虹色に見えるものもあります。これらの色の違いは、含まれる微量な鉱物や不純物によるものです。また、オブシディアンは、割ると鋭い断面を持つため、古代では刃物や矢じりとして使われていました。

このように、非晶質の天然石は、その生成過程や成分の違いによって、様々な色や模様、性質を持ちます。一つとして同じものがない、個性豊かな魅力が、非晶質の天然石の大きな特徴と言えるでしょう。

| 天然石名 | 説明 | 色 | その他 |

|---|---|---|---|

| オパール | 微小な球状の二酸化ケイ素が規則的に積み重なり、隙間に水分や空気が入った構造。遊色効果を持つ。 | 虹色 | |

| 琥珀 | 樹液が化石化したもの。 | 黄色、オレンジ色 | 古代の昆虫や植物が閉じ込められていることも。 |

| モルダバイト | 隕石の衝突によって生まれた天然ガラス。 | 緑色 | 独特の模様や気泡が見られる。 |

| 黒曜石 (オブシディアン) | 火山活動で急速に冷え固まったマグマ。 | 黒色、茶色、灰色、赤、青、虹色 | 鋭い断面を持ち、古代では刃物や矢じりとして使用。 |

非晶質の研究と応用

非晶質とは、原子が規則正しく並んでいない物質の状態のことを指します。氷砂糖のように、原子が整然と並んでいる結晶質とは異なり、非晶質の原子配列はランダムです。この構造の違いが、非晶質特有の性質を生み出しており、様々な分野での応用につながっています。

非晶質材料の研究は、材料科学において非常に重要な位置を占めています。その理由は、非晶質材料が持つ独特の性質にあります。例えば、非晶質は結晶質に比べて等方性が高い、つまりどの方向にも同じ性質を示す傾向があります。また、非晶質は特定の融点を持たず、温度上昇に伴い徐々に軟化するという特徴もあります。さらに、結晶質には無い光学的特性や電気的特性を示す非晶質材料も存在し、これらが最先端技術の分野で注目を集めています。

具体的には、太陽電池の材料として非晶質シリコンが利用されています。非晶質シリコンは薄い膜状に作ることができ、柔軟性にも優れているため、曲面にも設置可能な太陽電池の開発を可能にしました。また、薄膜トランジスタにも非晶質シリコンが用いられており、液晶ディスプレイの画質向上に貢献しています。情報通信技術を支える光ファイバーにも非晶質材料が使われており、長距離かつ高速なデータ通信を可能にしています。

医療分野でも非晶質材料は活躍しています。生体適合性に優れた非晶質材料は、人工骨やインプラントなどの医療機器に使用されています。体内で異物反応を起こしにくい性質を持つため、患者の負担軽減に大きく貢献しています。

さらに、環境問題への貢献という側面からも、非晶質材料は注目されています。非晶質材料はリサイクルが容易であるため、資源の有効活用につながります。地球環境への負荷を低減する材料として、今後の更なる発展が期待されています。

このように、非晶質材料は様々な分野で応用されており、私たちの生活を支えています。今後、更なる研究開発によって、非晶質材料の新たな可能性が拓かれ、更なる応用分野の拡大が期待されています。

| 性質 | 用途 | 詳細 |

|---|---|---|

| 等方性 | 太陽電池 | 薄い膜状に作ることができ、柔軟性にも優れているため、曲面にも設置可能 |

| 特定の融点を持たない | 薄膜トランジスタ | 液晶ディスプレイの画質向上に貢献 |

| 光学的特性、電気的特性 | 光ファイバー | 長距離かつ高速なデータ通信を可能に |

| 生体適合性 | 人工骨、インプラント | 体内で異物反応を起こしにくい |

| リサイクルが容易 | 環境問題への貢献 | 資源の有効活用 |