宝石と単色光の関係

もも(好奇心旺盛なJD)

もも(好奇心旺盛なJD)単色光ってなんですか?普通の光とどう違うんですか?

ふむふむ。良い質問だね。普段私たちが目にする光は、虹のように色々な色が混ざっているんだ。これを多色光と言う。一方、単色光は1つの色しか持っていない光のことなんだよ。

1つの色だけ? どういうことですか?

たとえば、レーザーポインターの光はほとんど単色光なんだ。宝石の屈折率を測るときも、この単色光を使うことで正確に測ることができるんだよ。宝石で589.0nm(ナノメートル)のオレンジ色の単色光がよく使われるのは、その波長で安定した光が作りやすいからなんだ。

天然石の言葉で「単色光」というものがあります。ふつうの光にはいろいろな波長の光が混ざっていますが、ある特定の波長の光は一つの色しか伝えません。なので、こういう光を単色光と呼びます。宝石の屈折率は、波長が5890オングストロームのオレンジ色の単色光を使って示されます。ちなみに、1オングストロームは1メートルの100億分の1の長さです。

単色光とは

私たちの身の回りは光に満ちあふれています。太陽の光、蛍光灯の光、そして焚き火の光など、様々な光源があります。これらの光は、一見白く見えたり、暖色に見えたりしますが、実際には複数の色の光が混ざり合って出来ています。雨上がりの空にかかる虹が良い例です。太陽の光が空気中の水滴によって屈折し、赤、橙、黄、緑、青、藍、紫の七色に分かれて見える美しい現象です。これは、太陽光の中に様々な色の光が含まれていることを示しています。

しかし、単色光と呼ばれる光はこのような光の混合とは全く異なります。単色光とは、特定の色、つまり特定の波長だけを持った光のことです。例えば、レーザーポインターから出る赤い光は単色光です。レーザーポインターは特定の波長の光だけを発生させるように設計されているため、純粋な赤い光として見えます。自然界では、完全に純粋な単色光を見る機会は稀です。多くの光源は様々な波長の光が混ざっているため、単色光のように単一の色としては見えません。

しかし、特定の状況下では、自然界でも単色光に近い光を観察することができます。例えば、特定の物質を燃やすと、炎が特有の色で光ることがあります。これは、物質に含まれる元素が燃える際に、特定の波長の光を放出するためです。花火の鮮やかな色彩も、この原理を利用したものです。炎色反応と呼ばれるこの現象は、特定の元素の存在を確かめるための実験にも用いられています。

このように、単色光は私たちの日常生活ではあまり見かけることはありませんが、科学技術の分野では幅広く利用されています。レーザーポインター以外にも、光通信や医療機器、分析機器など、様々な分野で単色光が重要な役割を担っています。単色光の持つ特別な性質は、私たちの生活を支える技術の進歩に大きく貢献しているのです。

| 光の種類 | 特徴 | 例 |

|---|---|---|

| 太陽光、蛍光灯の光など | 複数の色の光が混ざっている | 虹、焚き火 |

| 単色光 | 特定の波長だけを持った光 | レーザーポインター、特定の物質の燃焼(炎色反応) |

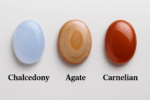

宝石の屈折率

宝石のきらめきは、光がどのように石の中に入り、反射し、出ていくかによって決まります。この光の振る舞いを理解する上で重要な要素の一つが屈折率です。屈折率とは、光が空気中から宝石のような他の物質に入るときに、どのくらい進行方向が曲がるかを示す尺度です。

想像してみてください。静かな水面に鉛筆を斜めに差し込むと、水に入った部分の鉛筆はまるで折れ曲がったように見えます。これは、光が空気から水に入るときに屈折するからです。宝石の場合も同様に、光が空気中から宝石に入るときに屈折が起こります。

屈折率が高いほど、光は大きく曲がります。たとえば、ダイヤモンドは屈折率が高いため、光が内部で複雑に反射し、七色にきらめく輝きを生み出します。逆に屈折率が低いと、光はあまり曲げられずに透過するため、輝きは控えめになります。

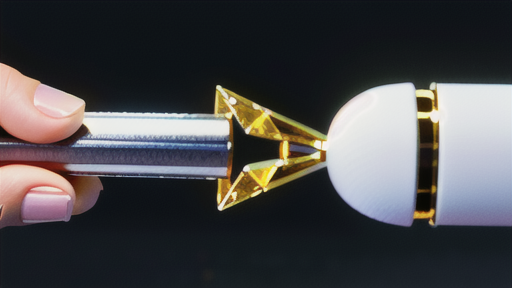

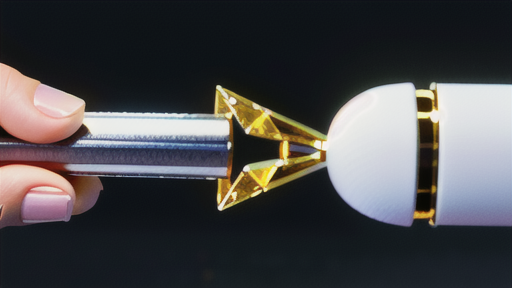

宝石の屈折率は、特定の色の光を使って測定します。具体的には、ナトリウムランプから発せられるオレンジ色の光(波長589.3ナノメートル)が使われます。ナトリウムランプは安定した光を出し続けるため、正確な測定に適しています。この光を宝石に当て、どれだけ光が屈折したかを精密な機器で測定することで、屈折率を求めることができます。

屈折率は宝石の種類によってそれぞれ固有の値を持っています。そのため、屈折率を測定することは、宝石の種類を特定するための重要な手がかりとなります。専門家は屈折率を他の特性と組み合わせて、宝石を正確に鑑定しています。宝石の美しい輝きの背後には、このような光の科学が隠されているのです。

| 項目 | 説明 |

|---|---|

| 屈折率 | 光が空気中から宝石のような物質に入るとき、進行方向がどれだけ曲がるかを示す尺度。 |

| 屈折率が高い宝石 | 光が内部で複雑に反射し、強い輝きを生み出す。(例: ダイヤモンド) |

| 屈折率が低い宝石 | 光があまり曲げられずに透過し、輝きは控えめ。 |

| 屈折率の測定方法 | ナトリウムランプ(波長589.3nmのオレンジ色の光)を宝石に当て、光の屈折角度を測定。 |

| 屈折率の利用 | 宝石の種類を特定するための重要な手がかり。 |

単色光と宝石の色の関係

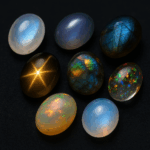

宝石の色は、光との相互作用によって生まれます。太陽光や電灯光のような自然光は、様々な色の光が混ざり合ったものです。これらの光が宝石に当たると、一部の色の光は宝石の中に吸い込まれ、残りの光は反射したり、宝石を通り抜けたりします。この反射された光や通り抜けた光の色が、私たちが目で見て感じる宝石の色なのです。

単色光とは、一つの色の光だけを取り出した光のことです。例えば、赤い光だけが出るレーザーポインターの光は単色光の一種です。この単色光を宝石に当てると、宝石との相互作用が一層分かりやすくなります。

ルビーを例に考えてみましょう。ルビーは赤い宝石です。これはルビーが赤い光を反射し、それ以外の色の光、例えば青い光や緑の光などを吸収するからです。もしルビーに赤い単色光を当てると、ルビーは赤い光をよく反射するため、鮮やかな赤い色に見えます。反対に、青い単色光を当てるとどうなるでしょうか。ルビーは青い光を吸収する性質があるため、反射される光はほとんどありません。そのため、ルビーは黒っぽく、暗い色に見えます。

このように、様々な色の単色光を宝石に当てることで、その宝石がどの色の光を吸収し、どの色の光を反射するのかを調べることができます。これは宝石の色の特性を理解する上で非常に重要です。さらに、単色光は宝石の内部の構造や傷、不純物などを調べるためにも利用されています。特定の波長の単色光を当てることで、内部の構造が浮かび上がったり、隠れた傷を見つけたりすることができるのです。まるで宝石の秘密を解き明かす鍵のように、単色光は宝石研究において欠かせない存在となっています。

| 光の種類 | 宝石(ルビー)との相互作用 | 観察結果 |

|---|---|---|

| 自然光(太陽光、電灯光など) | 赤い光を反射、その他の色(青、緑など)を吸収 | 赤い色に見える |

| 赤い単色光 | 赤い光をよく反射 | 鮮やかな赤い色に見える |

| 青い単色光 | 青い光を吸収 | 黒っぽく、暗い色に見える |

分光器による分析

宝石の鑑定には、様々な方法がありますが、その中でも分光器を使った分析は、宝石の種類を特定する上で非常に重要な役割を果たします。分光器とは、光を虹のように色の帯に分ける装置のことです。プリズムのような役割を担い、光をその構成要素である様々な色の光、つまり異なる波長の光に分けてくれます。

この分光器を宝石鑑定に用いる際には、まず宝石に光を当てます。すると、宝石の種類によって特定の波長の光が吸収され、残りの光が透過または反射されます。この吸収される光の波長こそが、宝石の種類を見分ける鍵となります。例えば、ルビーは赤色に見えますが、これは青色や緑色の光を吸収し、赤色の光を多く反射するためです。分光器を通してルビーを見ると、青色や緑色の部分に黒い線が現れ、これがルビー特有の吸収スペクトルとなります。

分光器による分析の大きな利点は、宝石を傷つけることなく分析できることです。鑑定のために宝石を削ったり、加熱したりする必要がないため、貴重な宝石でも安心して分析できます。これは非破壊検査と呼ばれる手法であり、宝石の価値を損なうことなく、その特性を調べることができるため、宝石鑑定には欠かせない手法と言えるでしょう。

さらに、分光器による分析は、宝石の種類の特定だけでなく、産地や処理の有無といった情報も提供してくれます。例えば、同じ種類の宝石でも、産地が異なると微量に含まれる元素が異なり、その結果、吸収スペクトルにもわずかな違いが現れます。経験豊富な鑑定士はこのわずかな違いを見分けることで、宝石の産地を推定することができます。また、加熱処理や染色といった人為的な処理が施された宝石も、特有の吸収スペクトルを示すことがあり、これも分光器によって見破ることができます。このように、分光器は宝石の様々な情報を明らかにする、強力な分析装置なのです。

| 項目 | 内容 |

|---|---|

| 分光器の役割 | 光を異なる波長の光に分ける装置。宝石に光を当て、吸収される波長を分析することで宝石の種類を特定。 |

| 鑑定方法 | 宝石に光を当て、透過または反射された光を分光器で分析。吸収スペクトル(黒い線)のパターンで宝石の種類を判別。 |

| 利点 | 非破壊検査のため、宝石を傷つけずに分析可能。 |

| 分析情報 | 宝石の種類、産地、処理の有無(加熱処理や染色など) |

| 例:ルビー | 青色や緑色の光を吸収し、赤色の光を反射。分光器では青色や緑色の部分に黒い線が現れる。 |

色の見え方の違い

宝石の色は、それを照らす光の種類によって違って見えることがあります。これは、光そのものが持つ色の成分の違いによるものです。自然光である太陽光は、様々な色の光がバランス良く含まれています。この光の下では、宝石本来の色が最も自然に現れます。しかし、人工の光では、含まれる色の成分に偏りがあるため、宝石の見え方も変わってきます。

例えば、白熱電球は赤色の光が多く含まれています。そのため、白熱電球の下では、宝石は赤みを帯びて見え、本来の鮮やかさが失われてしまうことがあります。特に、青や緑などの寒色系の宝石は、白熱電球の下ではくすんで見えることが多いです。反対に、蛍光灯は青色の光が多く含まれています。そのため、蛍光灯の下では、宝石は青みを帯びて見え、本来の色とは異なる印象を与えてしまうことがあります。特に、赤やオレンジなどの暖色系の宝石は、蛍光灯の下では冷たく、青っぽく見える傾向があります。

宝石を正確に評価するためには、どの光の下で見るかが重要になります。国際的に認められた標準光源として「D65」と呼ばれるものがあり、この光の下で宝石の色を評価することで、客観的な判断ができます。D65は、平均的な昼光を再現した光源で、太陽光に近いバランスの取れた色の成分を含んでいます。

また、紫外線に反応して光を発する宝石もあります。これを蛍光と呼びます。蛍光を持つ宝石は、紫外線を含む光の下では、本来の色に加えて蛍光による色が加わるため、より明るく、あるいは異なる色合いに見えることがあります。蛍光は宝石の種類によって、その強さや色が異なります。強い蛍光は宝石の価値を下げる場合もありますが、逆に蛍光によって美しさが増す場合もあります。そのため、蛍光も宝石の評価における重要な要素の一つです。

| 光源 | 特徴 | 宝石への影響 | 例 |

|---|---|---|---|

| 太陽光 | 様々な色の光がバランス良く含まれている | 宝石本来の色が最も自然に現れる | – |

| 白熱電球 | 赤色の光が多い | 宝石は赤みを帯びて見え、鮮やかさが失われることがある。特に、青や緑などの寒色系の宝石はくすんで見える | 青や緑の宝石 |

| 蛍光灯 | 青色の光が多い | 宝石は青みを帯びて見え、本来の色とは異なる印象を与える。特に、赤やオレンジなどの暖色系の宝石は冷たく、青っぽく見える | 赤やオレンジの宝石 |

| D65 (標準光源) | 平均的な昼光を再現。太陽光に近いバランスの取れた色の成分を含む | 客観的な色の評価が可能 | – |

| 紫外線を含む光 | 蛍光反応を見るために使用 | 蛍光を持つ宝石は、本来の色に加えて蛍光による色が加わるため、より明るく、あるいは異なる色合いに見える | 蛍光を持つ宝石 |