石のミクロな世界:潜晶質の神秘

もも(好奇心旺盛なJD)

もも(好奇心旺盛なJD)『潜晶質』って、小さな結晶が集まっているんですよね?どんな風に集まっているんですか?

そうだね。小さな結晶といっても、顕微鏡を使わないと見えないくらい小さな結晶がたくさん集まっているんだよ。想像してみて、粉砂糖みたいに細かい粒子がぎゅっと固まっている様子を。

粉砂糖みたい!じゃあ、隙間だらけでスカスカなんですか?

いや、粉砂糖とは違って、結晶同士がしっかりとくっついているんだ。だから、見た目には緻密で硬い石に見えるんだよ。ヒスイやカルセドニーなんかが良い例だね。

天然石の言葉で「潜晶質」というものがあります。これは、とても小さな結晶がたくさん集まってできたもので、一つ一つの結晶は肉眼では見えないほど小さいです。ひすいや玉髄などは、この潜晶質という構造でできています。

潜晶質とは

潜晶質とは、微細な結晶の集合体でできた石の組織を指します。まるで緻密な絹織物のように、目には見えないほどの小さな結晶が無数に集まり、絡み合い、一つの大きな塊を形成しています。個々の結晶はあまりにも小さいため、私たちの肉眼ではその形を確認することはできません。

これらの微小な結晶は、肉眼では見えないものの、顕微鏡といった特殊な機器を用いることで、初めてその存在を確認することができます。顕微鏡を通して覗くと、そこには驚くほど精巧で繊細な結晶構造の世界が広がっています。まるで宝石の内部に隠された秘密の庭園を眺めているかのような、神秘的な光景が広がります。

この微細な結晶構造こそが、潜晶質の石に特有の滑らかな質感と独特の光沢を与えています。たとえば、よく磨かれた潜晶質の石は、まるで上質な陶磁器のような滑らかさを持ち、光を当てると柔らかく、奥行きのある光沢を放ちます。これは、微細な結晶が光を乱反射させることで生まれる効果です。

潜晶質構造を持つ石は、自然が生み出した芸術作品とも言えるでしょう。代表的なものとしては、深い緑色が美しい翡翠(ひすい)や、縞模様が特徴的な瑪瑙(めのう)などがあげられます。これらの石は、古くから装飾品や工芸品として珍重されてきました。また、潜晶質の石は、その独特の風合いから、パワーストーンとして扱われることもあります。

このように、潜晶質とは、微細な結晶の集合体という特殊な構造を持つ石のことで、その滑らかな質感、独特の光沢、そして美しい色彩は、私たちを魅了してやみません。そして、肉眼では見えないミクロの世界に、自然の神秘と驚異が隠されていることを教えてくれます。

| 項目 | 説明 |

|---|---|

| 潜晶質とは | 微細な結晶の集合体でできた石の組織。肉眼では結晶の形状は確認できない。 |

| 結晶の観察方法 | 顕微鏡などの特殊な機器を使用する。 |

| 潜晶質の特徴 | 滑らかな質感と独特の光沢を持つ。光を当てると柔らかく奥行きのある光沢を放つ。 |

| 潜晶質の石の例 | 翡翠、瑪瑙など |

| 用途 | 装飾品、工芸品、パワーストーン |

潜晶質の石の例

潜晶質の石は、肉眼では結晶が確認できないほど小さな結晶が集まってできた石です。まるで隠れているかのように微小な結晶が緻密に詰まっているため、独特の風合いをもち、古くから様々な装飾品や道具に用いられてきました。今回は、そんな潜晶質の石の代表的な例をいくつかご紹介しましょう。

まず、東洋で古くから大切にされてきた宝石である翡翠(ひすい)。鮮やかな緑色が特徴で、その滑らかで美しい光沢は、緻密な潜晶質構造によるものです。硬度が高く、耐久性に優れているため、宝飾品としてだけでなく、彫刻や工芸品にも広く利用されています。翡翠の中でも特に緑色が濃いものは、大変希少価値が高く珍重されています。

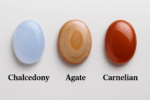

次に、玉髄(ぎょくずい)と呼ばれる石英の潜晶質タイプをご紹介しましょう。玉髄は、瑪瑙(めのう)や碧玉(へきぎょく)など、様々な種類を含みます。瑪瑙は、縞模様が特徴的な石で、色の層が何層にも重なり美しい模様を作り出しています。この縞模様は、微小な石英の結晶が層状に積み重なることで生まれるのです。また、碧玉は、不透明で深みのある緑色をした石で、微量の酸化鉄やその他の鉱物を含むことで、様々な色合いや模様を生み出します。

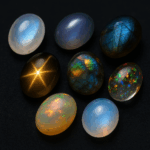

これらの他にも、蛋白石(たんぱくせき)も潜晶質構造をもつ石です。蛋白石は、独特の遊色効果で知られており、見る角度によって様々な色に輝きます。これは、微細な球状のシリカ粒子が規則正しく配列し、光を干渉させることで起こる現象です。

このように、潜晶質の石は、微小な結晶の集合状態や含まれる成分によって、様々な色や模様、光沢を生み出します。その多様性は、自然が生み出した芸術と言えるでしょう。

| 石の名前 | 特徴 | その他 |

|---|---|---|

| 翡翠(ひすい) | 鮮やかな緑色、滑らかで美しい光沢、硬度が高く耐久性が高い | 宝飾品、彫刻、工芸品 特に緑色が濃いものは希少価値が高い |

| 玉髄(ぎょくずい) | 石英の潜晶質タイプ。瑪瑙、碧玉など様々な種類を含む | – |

| 瑪瑙(めのう) | 縞模様が特徴的 | 微小な石英の結晶が層状に積み重なって縞模様を作る |

| 碧玉(へきぎょく) | 不透明で深みのある緑色 | 微量の酸化鉄やその他の鉱物を含むことで様々な色合いや模様になる |

| 蛋白石(たんぱくせき) | 遊色効果(見る角度によって様々な色に輝く) | 微細な球状のシリカ粒子が規則正しく配列し、光を干渉させることで遊色効果が現れる |

潜晶質の石の性質

潜晶質の石とは、肉眼では結晶の粒が確認できないほど微細な結晶が集まってできた石のことを指します。まるで隠された結晶のように、緻密な構造を持つことからこの名前が付けられました。この緻密さこそが、潜晶質の石の様々な性質の鍵を握っています。

まず挙げられるのが、高い強度と耐久性です。微細な結晶がぎゅっと詰まっているため、他の種類の石と比べて割れにくく、傷つきにくい性質を持っています。この丈夫さのおかげで、宝飾品や装飾品として長く愛用することができます。また、緻密な構造は滑らかな質感を生み出し、研磨することで美しい光沢が現れます。丁寧に磨かれた潜晶質の石は、まるで吸い込まれるような深みのある輝きを放ち、見る人を魅了します。

潜晶質の石の魅力は、その見た目だけにとどまりません。中には独特の光学効果を示すものも存在します。例えば、縞瑪瑙(しまめのう)。これは潜晶質の石英の一種で、異なる色の層が重なり合った美しい縞模様を持っています。光を当てると、この縞模様が幻想的な輝きを放ち、まるで別世界へ誘うかのような神秘的な雰囲気を醸し出します。また、玉髄(ぎょくずい)も潜晶質の石英の一種で、半透明で美しい色合いを持つものが多く、光を通すと柔らかな輝きを放ちます。これらの光学効果は、潜晶質の石の緻密な構造と微細な結晶の組み合わせによって生まれるもので、自然の芸術とも言えるでしょう。

このように、潜晶質の石は美しさと耐久性を兼ね備えた魅力的な素材です。古くから人々を魅了してきたのも当然と言えるでしょう。様々な種類があり、それぞれに独特の模様や色合いを持つため、自分だけのお気に入りの石を見つける楽しみもあります。

| 特徴 | 説明 | 例 |

|---|---|---|

| 構成 | 肉眼では結晶の粒が確認できないほど微細な結晶が集まってできた石 | – |

| 強度と耐久性 | 微細な結晶がぎゅっと詰まっているため、割れにくく、傷つきにくい | – |

| 質感 | 緻密な構造により滑らかな質感を持ち、研磨することで美しい光沢が現れる | – |

| 光学効果 | 種類によっては独特の光学効果を示すものもある | 縞瑪瑙(しまめのう)、玉髄(ぎょくずい) |

| 縞瑪瑙 | 潜晶質の石英の一種。異なる色の層が重なり合った美しい縞模様を持ち、光を当てると幻想的な輝きを放つ。 | – |

| 玉髄 | 潜晶質の石英の一種。半透明で美しい色合いを持つものが多く、光を通すと柔らかな輝きを放つ。 | – |

潜晶質の石の形成

潜晶質の石は、肉眼では結晶構造が見えないほど微細な結晶の集合体です。まるで一体の塊のように見えますが、実は無数の小さな結晶が緻密に組み合わさってできています。この不思議な構造は、一体どのようにして生まれるのでしょうか?

潜晶質の石の形成には、火山活動や熱水活動といった激しい地質学的活動が深く関わっています。例えば、宝石としても名高いヒスイ輝石は、高い圧力と温度の環境下で形成されます。地下深くのマントルに由来する岩石が、プレートの沈み込みに伴う圧力や熱の影響を受けて変化し、美しい緑色のヒスイ輝石が生まれるのです。この生成過程において、急激な温度変化や圧力変化が結晶の成長を阻害し、微細な結晶の集合体、すなわち潜晶質構造が形成されると考えられています。

また、カルセドニーのように、熱水溶液から沈殿することで形成される潜晶質の石もあります。熱水溶液とは、マグマの熱によって温められた地下水で、様々な鉱物成分を含んでいます。この熱水溶液が岩石の割れ目や空洞に流れ込み、温度や圧力の変化によって溶解度が変化すると、溶けていた二酸化ケイ素などの成分が沈殿し始めます。この沈殿が急速に進むと、大きな結晶が成長する間もなく、微細な結晶が次々と析出し、潜晶質構造を持つカルセドニーが形成されます。

このように、潜晶質の石は、地球内部のダイナミックな活動と、それに伴う温度や圧力の変化が生み出した、まさに自然の芸術作品と言えるでしょう。それぞれの石が秘めた形成過程を紐解くことで、地球の神秘をより深く理解することができます。

| 石の種類 | 形成要因 | プロセス |

|---|---|---|

| ヒスイ輝石 | 火山活動(プレートの沈み込みに伴う高圧・高温) | マントル由来の岩石が圧力と熱の影響で変化。急激な温度・圧力変化により微細な結晶集合体となる。 |

| カルセドニー | 熱水活動 | 熱水溶液中の二酸化ケイ素などが、温度・圧力変化によって急速に沈殿し、微細な結晶集合体となる。 |

潜晶質の石の魅力

潜晶質の石は、目に見えないほど小さな結晶が集まってできた石です。一つ一つの結晶は肉眼では確認できませんが、それらが集まることで、様々な表情を見せてくれます。まるで、無数の星が集まって輝く天の川のように、微小な結晶の集合体が大きな魅力を生み出しているのです。

例えば、深い緑色が落ち着いた雰囲気を醸し出す翡翠。これは潜晶質の石の代表格と言えるでしょう。また、縞模様が特徴的な瑪瑙は、赤、橙、茶、白など、色の組み合わせによって様々な表情を見せます。まるで、自然が描いた絵画のようです。さらに、深みのある緑色が印象的な碧玉も、潜晶質の石の一つです。これらの石は、色の美しさだけでなく、模様や光沢も様々で、見る者を飽きさせません。

潜晶質の石の魅力は、その滑らかな質感にもあります。研磨することで、さらに滑らかになり、美しい光沢が生まれます。これは、微細な結晶が緻密に集まっているためです。まるで、磨かれた鏡のように、表面で光が反射し、輝きを放ちます。この滑らかさと光沢は、潜晶質の石特有の魅力と言えるでしょう。

潜晶質の石は、自然の神秘と美しさを凝縮した、小さな芸術作品です。一つ一つの石には、地球の長い歴史と自然の力が刻み込まれています。これらの石に触れることで、私たちは自然の驚異と地球の壮大な物語を感じることができるのです。深く青い海を思わせるラピスラズリや、鮮やかな赤色が印象的なカーネリアンなど、様々な色や模様を持つ潜晶質の石を探求することで、自然の無限の可能性を感じることができるでしょう。

| 石の種類 | 色 | 特徴 |

|---|---|---|

| 翡翠 | 深い緑色 | 落ち着いた雰囲気、潜晶質の代表格 |

| 瑪瑙 | 赤、橙、茶、白など | 縞模様、様々な色の組み合わせ |

| 碧玉 | 深みのある緑色 | 印象的な緑色 |

| ラピスラズリ | 深い青色 | 海を思わせる青色 |

| カーネリアン | 鮮やかな赤色 | 印象的な赤色 |

潜晶質研究の最前線

近年、科学技術の進歩に伴い、これまで謎に包まれていた潜晶質構造の研究が大きく進展しています。肉眼では結晶構造が確認できないほど微細な結晶の集合体である潜晶質は、その構造の複雑さから解析が困難でした。しかし、電子顕微鏡を用いることで、ナノメートルスケールの微細構造を直接観察することが可能になり、結晶の大きさや形、配列の様子などが詳細にわかるようになりました。また、物質にX線を照射し、散乱されるX線の強度や角度を分析するX線回折法を用いることで、潜晶質を構成する結晶の種類や比率、結晶構造のわずかな歪みなどを検出できるようになりました。これらの高度な分析技術により、潜晶質の形成過程や、その特異な性質の起源が徐々に明らかになりつつあります。例えば、火成岩の一種である黒曜石は、急激な冷却によりマグマ中の成分が結晶化する前に固まった潜晶質構造を持つことが知られています。近年の研究では、黒曜石中に含まれる微小な結晶の分析から、マグマの冷却速度や当時の地質環境に関する情報が得られることが示唆されています。また、潜晶質構造を持つ石は、独特の光沢や模様を持つことから、古くから装飾品や工芸品に利用されてきました。潜晶質構造の研究は、これらの石の美しさの起源を解明するだけでなく、新しい機能性材料の開発にも繋がると期待されています。例えば、特定の潜晶質構造を持つ物質は、高い強度や耐熱性、触媒活性などを示すことが知られており、これらの特性を利用した材料開発が盛んに行われています。このように、潜晶質構造の研究は、地球科学や材料科学の発展に大きく貢献するだけでなく、私たちの生活にも様々な恩恵をもたらす可能性を秘めているのです。

| 項目 | 説明 |

|---|---|

| 潜晶質構造 | 肉眼では結晶構造が確認できないほど微細な結晶の集合体 |

| 研究の進展 | 電子顕微鏡やX線回折法を用いた分析により、結晶構造の解析が可能になった |

| 電子顕微鏡 | ナノメートルスケールの微細構造を直接観察し、結晶の大きさ、形、配列などを解析 |

| X線回折法 | X線の散乱を分析し、結晶の種類、比率、構造の歪みを検出 |

| 黒曜石の例 | マグマの急冷で形成された潜晶質構造。微小結晶の分析から冷却速度や地質環境の情報が得られる |

| 応用例 | 装飾品、工芸品、高強度・耐熱性・触媒活性を持つ機能性材料 |

| 研究の貢献 | 地球科学、材料科学の発展、新機能性材料の開発 |