遊色効果:宝石の虹色の輝き

もも(好奇心旺盛なJD)

もも(好奇心旺盛なJD)「遊色効果」ってどういう意味ですか?オパールについて調べていたら出てきたのですが、よくわかりません。

いい質問だね。「遊色効果」、または「プレイオブカラー」は、宝石の中で虹のような色がゆらめいて見える現象のことだよ。特にオパールでよく見られるね。

虹みたいに見えるんですか?でも、どうしてそんな風に見えるんでしょうか?

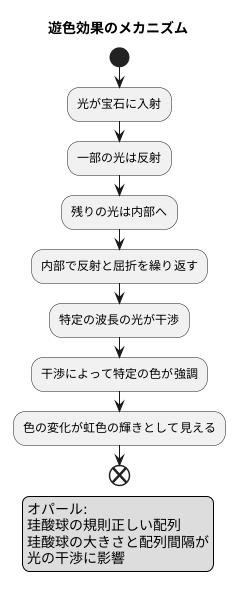

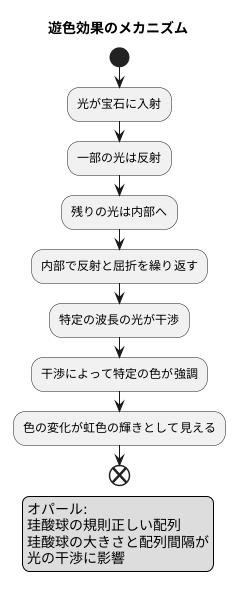

オパールの内部構造が、光を虹色に分けて反射するからだよ。石を動かすと、光の当たり方が変わるから、見える色も変化するんだ。まるで万華鏡みたいだね。

遊色効果って、オパールだけに現れるものなんですか?あと、図鑑に書いてある『フ』ってどういう意味ですか?

いい質問だね。遊色効果はオパールで有名だけど、他の石でも見られることがあるよ。例えば、ラブラドライトなどがそうだね。オパールの遊色効果はケイ酸粒の規則正しい配列による光の回折・干渉で起こるんだったね。ラブラドライトの場合は、層状構造による光の干渉が原因だよ。教科書の『フ』は『斑(ふ)』のことだよ。つまり、色のまだら模様のことだね。

なるほど。じゃあ、遊色効果のある石は、みんな規則正しい構造をしているんですか?

そうとも言えないんだ。遊色効果の出る理由は様々で、内部構造が複雑な場合もある。重要なのは、光が干渉したり回折したりするような構造であれば、遊色効果が現れる可能性がある、ということだね。

ちなみに「オペレセント」ってどういう意味ですか?天然石の本でよく見かける言葉なんですが、いまいちよくわからないんです。

いい質問だね。「オペレセント」は、宝石、特にオパールに見られる、虹のような遊色効果を指す言葉だよ。油膜や真珠層みたいな、曇っていて、キラキラと虹色に輝く様子を表すんだ。

油膜や真珠層みたいな、虹色の輝き…なんとなくイメージがわいてきました。でも、オパール以外にも使えるんですか?

そうだよ。オパールのような遊色効果以外にも、広く虹色の輝きを表すのに使われることがある。例えば、シャボン玉の表面の輝きも「オペレセント」って表現できるね。

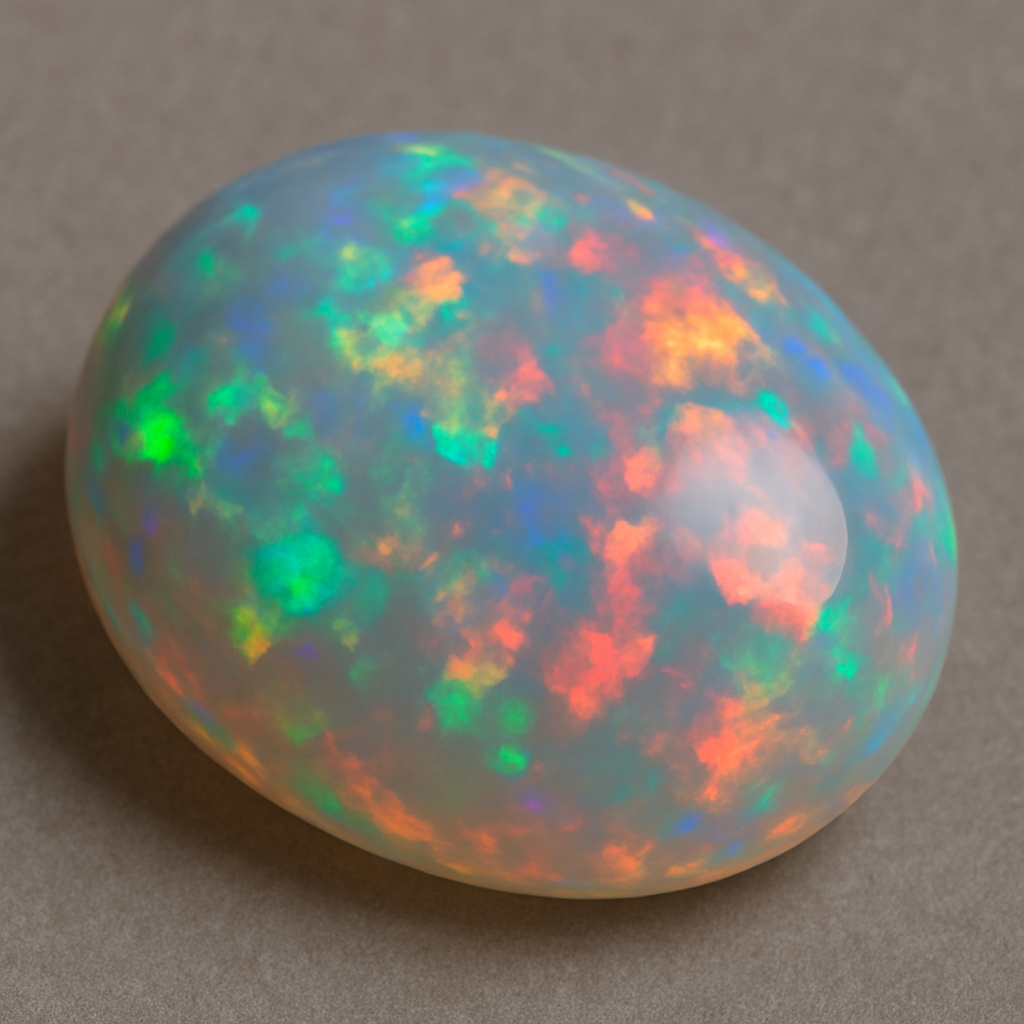

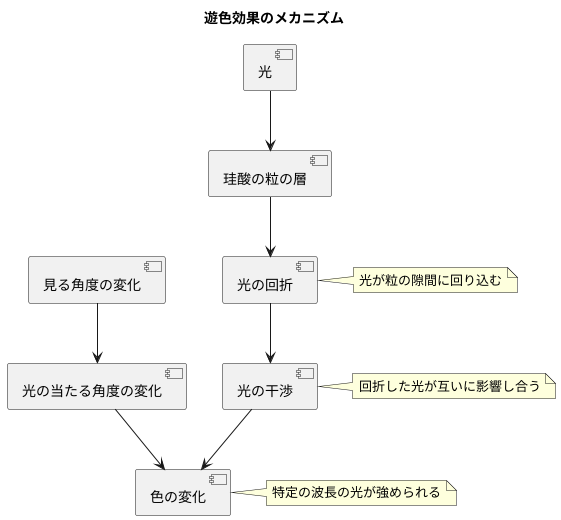

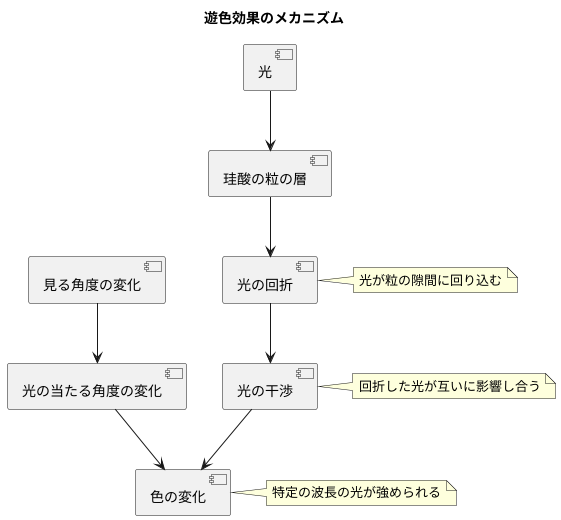

天然石で使われる言葉「遊色効果」(オパール効果ともいう)は、オパールを作っているケイ酸の粒が規則正しく並んでいて、その間を光が通る時に、光の回折と干渉が起きることで生まれます。遊色効果は「フ(班)」とも呼ばれます。オパールは、見る角度を変えると、虹のように様々な色と輝きを見せることがあります。これは、光が石の中で屈折したり干渉したりすることで起こる現象で、遊色と呼ばれています。

また、宝石の言葉で『オパールのような』という意味を持つ「オペレセント」は、真珠層や油膜に見られるような、虹色の輝きを持ち、雲がかかったように見える表面を表すのに使われます。オパールは、まるで炎のように様々な色彩が揺らめくことで知られています。色の種類は実に様々なので、『オパールのような』という言葉は、宝石以外のものにも使われます。例えば、油膜や真珠層のように、光を反射して虹色の輝きを見せるもの、雲がかかったような、あるいははっきりしない色合いのものなどです。炎のような輝きを放つファイヤーオパールや、乳白色の色彩を持つプレシャスオパールなど、オパールの種類も様々で、この言葉は様々な状況を表すのに使われています。

遊色効果とは

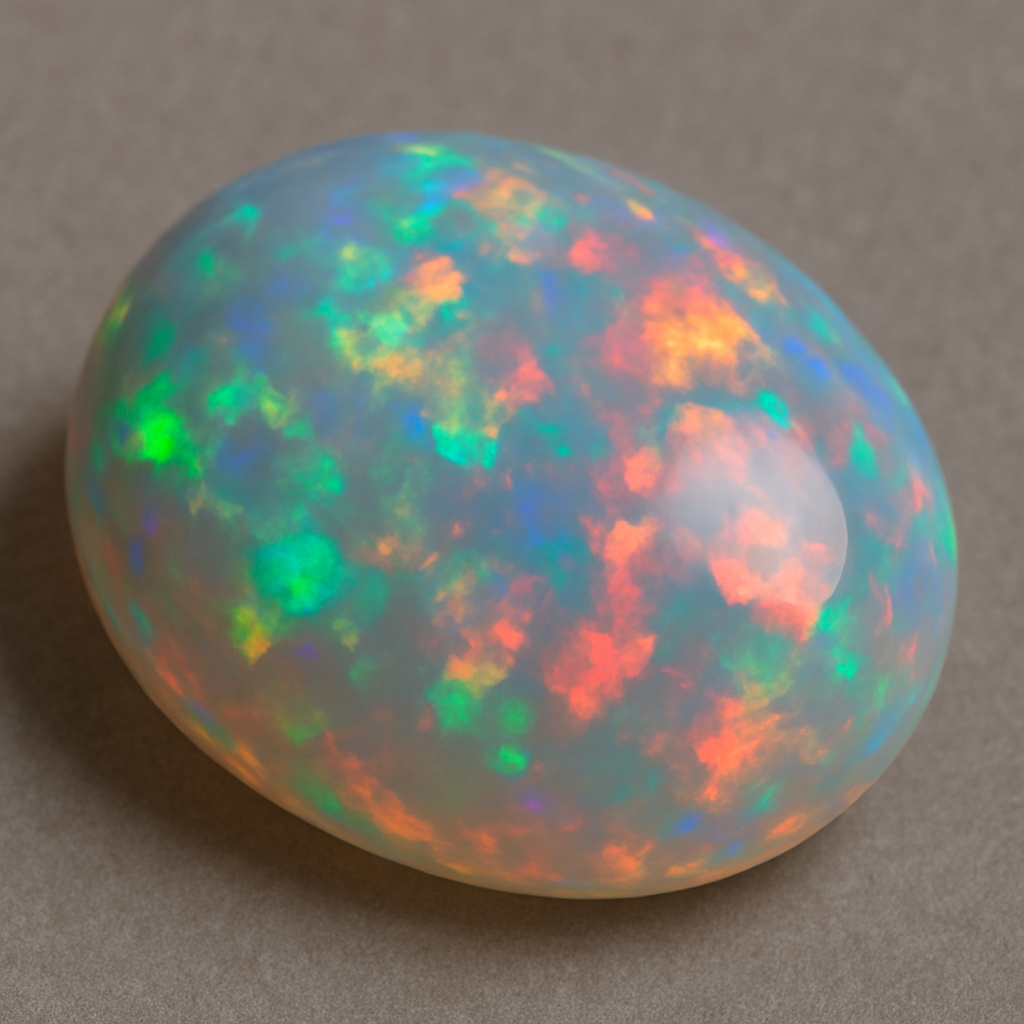

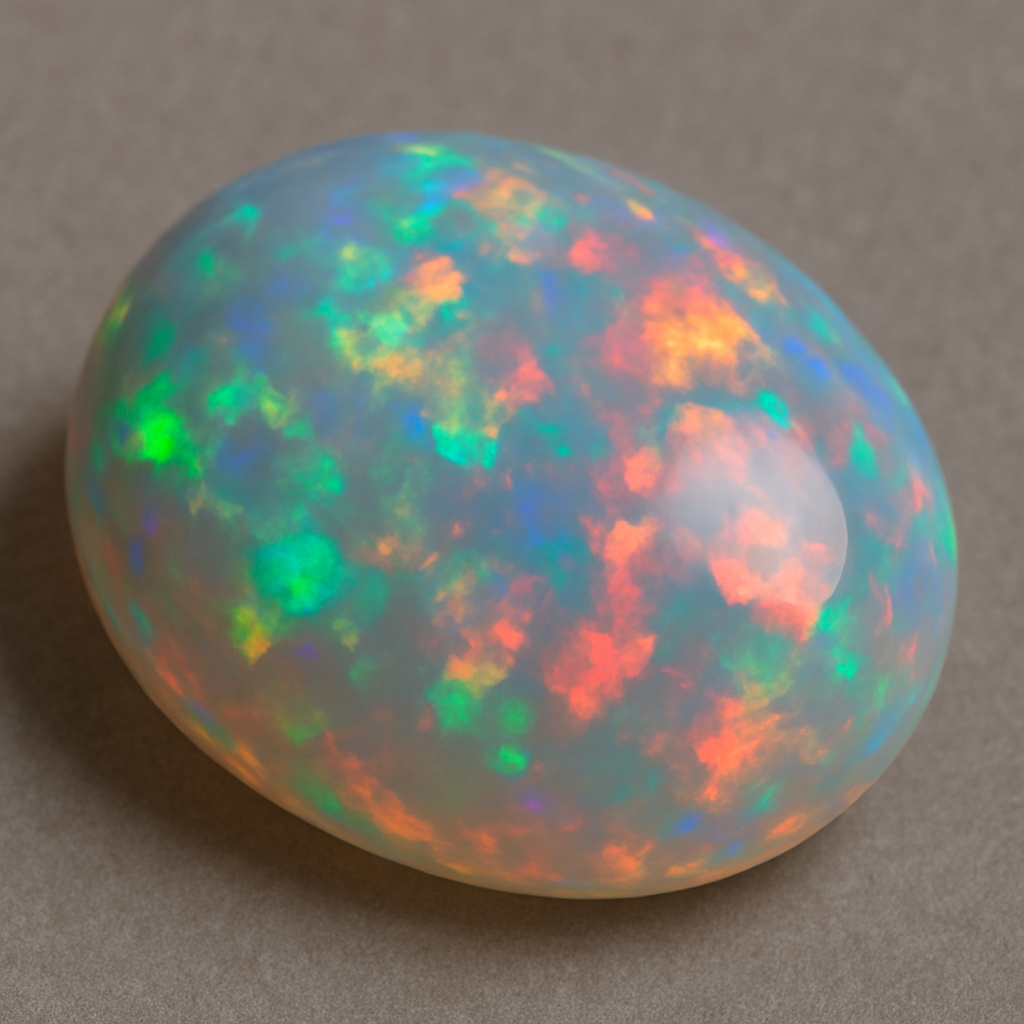

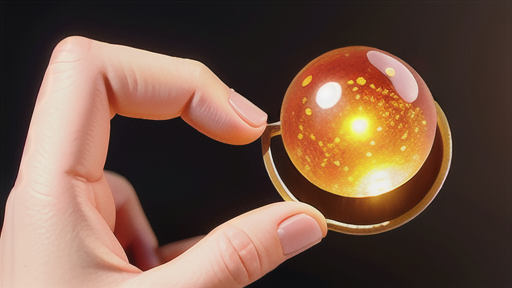

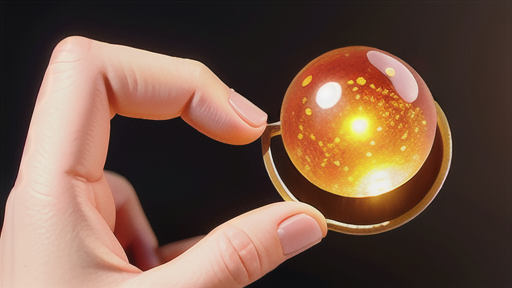

七色の輝きが石の表面で揺らめく現象、それが遊色効果です。まるで水面に浮かぶ油膜や、真珠貝の内側に見られる虹色の光のように、美しく幻想的な輝きが特徴です。この遊色効果は、宝石の中でも特にオパールで顕著に見られます。

オパールは、見る角度や光の当たり方によって、様々な色合いを浮かび上がらせます。赤、橙、黄、緑、青、藍、紫といった虹の七色はもとより、それらの間にある微妙な中間色まで、多彩な輝きを放ちます。まるで炎が揺らめいているかのような、生き生きとした輝きが、この石の魅力です。他の宝石では見られない、この独特の光彩こそが遊色効果なのです。

遊色効果は、単に虹色の光沢を持つという意味ではありません。見る角度や光の条件によって、その光が揺らめき、刻一刻と変化する点が重要です。そのため、遊色効果を持つオパールは、見るたびに異なる表情を見せてくれます。まるで生きているかのように、様々な色合いを放ち、見る者を魅了します。一つとして同じ表情はなく、いつまでも眺めていても飽きることがありません。

この不思議な遊色効果は、オパールの内部構造に秘密があります。オパールは小さな珪酸球が規則正しく積み重なってできています。この珪酸球の大きさと配列が、光の干渉を引き起こし、虹色の輝きを生み出します。珪酸球の大きさが均一であるほど、鮮やかな遊色効果が現れます。自然が生み出した、緻密で繊細な構造が、この美しい現象を生み出しているのです。まさに自然の芸術と言えるでしょう。

| 遊色効果 | 七色の輝きが石の表面で揺らめく現象。虹色の光沢に加え、見る角度や光の条件によって光が揺らめき変化する。 |

|---|---|

| 原理 | 宝石内部の微細な構造によって光が干渉し、分光されることで発生。 |

| 特徴 | 見るたびに異なる表情を見せる。光の当たり方や見る角度によって全く異なる色合いが現れる。 |

| 代表例 | 蛋白石(オパール):小さな二酸化ケイ素の球体が規則正しく積み重なった構造を持ち、球体の大きさと配列が光の波長と干渉し遊色効果が現れる。 |

| オパール | 遊色効果が顕著に見られる宝石。見る角度や光の当たり方によって様々な色合いを浮かび上がらせる。 |

| 色の変化 | 赤、橙、黄、緑、青、藍、紫の虹の七色に加え、中間色まで多彩な輝きを放つ。 |

| 遊色効果の要因 | オパールの内部構造。小さな珪酸球が規則正しく積み重なり、光の干渉を引き起こす。珪酸球の大きさが均一であるほど、鮮やかな遊色効果が現れる。 |

| その他 | 貝殻や鉱物など、特定の条件を満たした物質でも見られる。 |

遊色効果の仕組み

美しい虹色の輝き、遊色効果。これは、宝石の内部構造が光と織りなす神秘的な現象です。光が宝石内部の特定の構造と出会うことで、虹色の輝きが生まれます。この輝きは、見る角度によって様々な色合いに変化し、私たちの目を魅了します。

遊色効果が現れる宝石として有名なオパールは、小さな珪酸の球が規則正しく積み重なった構造を持っています。この珪酸の球の大きさと並び方が、遊色効果に大きな影響を与えます。球の大きさが揃っていて、規則正しく並んでいるほど、鮮やかな遊色効果が現れます。光がこの微細な球の層で反射と屈折を繰り返すことで、様々な色の光が生まれます。まるで無数の小さなプリズムが光を分解し、虹色に輝いているかのようです。珪酸の球の大きさによって、反射する光の波長が変わるため、様々な色の輝きを見ることができます。

真珠貝の場合は、炭酸カルシウムの結晶が層状に積み重なった構造が遊色効果を生み出します。光がこの結晶の層で反射を繰り返すことで干渉が起こり、虹色の光沢が現れます。真珠層の厚さや結晶の配列によって、光沢の強さや色の変化に違いが現れます。

油膜に現れる虹色の模様も遊色効果の一種です。水面に浮かんだ油膜は、油の表面張力によって薄い膜を形成します。この薄い膜の上面と下面で反射した光が干渉し、虹色の模様を作り出します。膜の厚さによって干渉する光の波長が変化するため、様々な色の模様が現れるのです。

このように遊色効果は、物質の微細構造と光が織りなす芸術とも言えます。同じ遊色効果でも、物質によってその仕組みは異なり、それぞれに独特の輝きを見せてくれます。自然が生み出すこの神秘的な現象は、私たちに美しさだけでなく、科学の面白さも教えてくれます。

| 物質 | 構成要素 | 遊色効果の仕組み |

|---|---|---|

| オパール | 小さな珪酸の球 | 珪酸球の規則正しい配列による光の反射と屈折 |

| 真珠貝 | 炭酸カルシウムの結晶 | 結晶層での光の反射による干渉 |

| 油膜 | 油の薄い膜 | 膜の上面と下面での反射光の干渉 |

遊色効果の種類

遊色効果とは、宝石内部の微細な構造によって光が干渉したり回折したりすることで、虹のような色彩が現れる現象です。この不思議な輝きは、その現れ方によって様々な種類に分けられます。

代表的な遊色効果を持つ宝石である蛋白石を例に挙げると、まるで稲妻が走るように、赤や緑、青など様々な色が鮮やかに点滅する閃光遊色があります。この効果は、蛋白石内部に規則正しく並んだ微小な球状の珪酸が光を反射、干渉させることで生まれます。球状の大きさが均一であるほど、鮮やかな遊色効果が得られます。

また、虹色の帯がリボンのように浮かび上がる帯状遊色も見られます。これは、蛋白石内部の球状構造が層状に積み重なっていることで、特定の色の光が強調されて見える現象です。まるで美しい虹の橋が宝石の中に架かっているかのようです。

さらに、細かい斑点状に赤や緑といった色が散りばめられたように見えるピンファイアー遊色もあります。これは、蛋白石内部の球状構造が不規則に配列しているために、様々な色の光が複雑に干渉し合って生まれる効果です。まるで夜空に輝く無数の星を閉じ込めたような輝きです。

これらの遊色効果の種類は、蛋白石内部の球状の珪酸の大きさや配列、そして含まれる水分量などによって決定されます。同じ遊色効果を持つ蛋白石でも、その輝き方や色の組み合わせは千差万別で、二つとして同じものはありません。自然が生み出す、まさに唯一無二の芸術作品と言えるでしょう。

| 遊色効果の種類 | 説明 | 内部構造の特徴 |

|---|---|---|

| 閃光遊色 | 赤や緑、青など様々な色が鮮やかに点滅する稲妻のような輝き。 | 規則正しく並んだ均一な大きさの球状珪酸。 |

| 帯状遊色 | 虹色の帯がリボンのように浮かび上がる。 | 球状構造が層状に積み重なっている。 |

| ピンファイアー遊色 | 細かい斑点状に赤や緑といった色が散りばめられている。 | 球状構造が不規則に配列している。 |

様々な遊色効果

虹色の輝き、遊色効果は、宝石の魅力を引き立てる重要な要素のひとつです。この美しい光の効果は、オパールを代表とする様々な宝石で見られます。

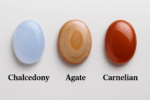

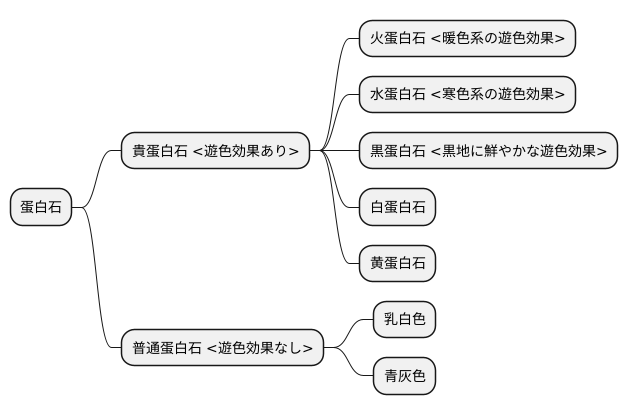

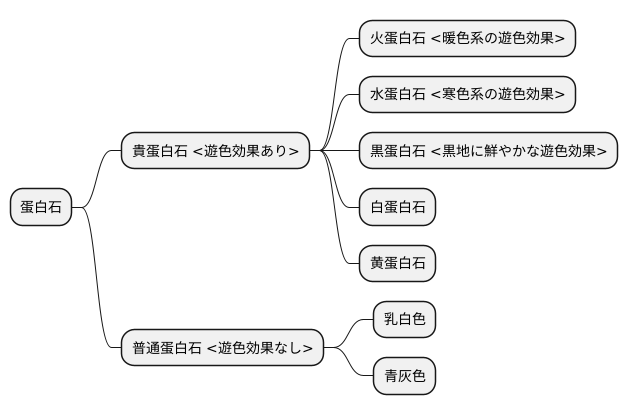

まず、オパールについて詳しく見てみましょう。オパールは、遊色効果の強さや色の違いによって種類が分けられます。宝石として価値が高いプレシャスオパールは、赤、青、緑など、様々な色が鮮やかにきらめきます。まるで万華鏡をのぞいているかのような、多彩な輝きが特徴です。一方、ファイアオパールは、その名の通り、燃えるような赤やオレンジ色の強い遊色効果を示します。こちらは遊色効果がそれほど強くないものもありますが、暖色系の華やかな輝きが魅力です。そして、コモンオパールは、遊色効果を持たない乳白色や半透明のオパールです。遊色効果はありませんが、落ち着いた色合いと柔らかな光沢が魅力です。

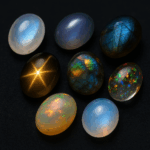

オパール以外にも、遊色効果を持つ宝石はたくさんあります。例えば、真珠貝の内側には、虹色の光沢が見られます。これは真珠層が光を干渉させることで生まれる遊色効果です。ラブラドライトは、青や緑、金色など、様々な色合いが複雑に混ざり合った、幻想的な輝きを放ちます。まるで夜空に輝くオーロラのような神秘的な美しさです。また、ムーンストーンは、月の光のように柔らかく青白い光を放ちます。これは光の散乱によって引き起こされる効果で、厳密には遊色効果とは異なりますが、似たような神秘的な輝きを放ちます。

遊色効果は、宝石だけでなく、自然界の様々な場所でも観察できます。例えば、シャボン玉の表面には、虹色の模様が現れます。これは、シャボン玉の薄い膜で光が干渉することで起こる現象です。CDの表面にも、虹色の光沢が見られます。これは、CDの表面に刻まれた微細な溝で光が回折することで起こる現象です。また、モルフォチョウなどの昆虫の羽にも、鮮やかな青色の光沢が見られます。これは、羽の表面の微細な構造によって光が干渉することで生まれる構造色の一種です。このように、遊色効果は、光と物質の相互作用によって生まれる、美しい自然現象なのです。

| 宝石名 | 遊色効果 | 色の特徴 |

|---|---|---|

| プレシャスオパール | あり(強い) | 赤、青、緑など様々な色 |

| ファイアオパール | あり | 赤、オレンジ色 |

| コモンオパール | なし | 乳白色、半透明 |

| 真珠 | あり | 虹色 |

| ラブラドライト | あり(ラブラドル効果:薄い層の重なりによる光の干渉) | 青、緑、金色など |

| ムーンストーン | 類似効果あり(シラー効果:微細な結晶による光の散乱) | 青白い光 |

遊色効果の呼び方

宝石の表面で虹のような色の模様が美しく変化する現象を、遊色効果と呼びます。この不思議な輝きは、見る角度や光の当たり方によって様々な表情を見せるため、見る人を魅了してやみません。まるで生きている宝石のように、様々な色合いがゆらめき、きらめく様子は、まさに自然の芸術と言えるでしょう。

この遊色効果は、古くから「班(フ)」とも呼ばれてきました。鳥の羽に見られる複雑で美しい模様が、宝石の表面に浮かび上がる色の模様と似ていることから、この名が付けられました。繊細で複雑な模様は、まさに鳥の羽根の美しさを思わせます。また、角度によって変化する色の輝きから、「変彩石」と呼ばれることもあります。まるで魔法のように色が変化する様子は、見る者を不思議な世界へと誘います。

遊色効果の仕組みは、光の干渉によるものです。宝石内部の微細な構造が、光を反射、屈折、干渉させることで、特定の波長の光が強調され、虹のような色彩が生み出されます。科学的に解明されたとはいえ、その複雑で精巧な仕組みと、そこから生まれる神秘的な美しさは、今もなお人々を深く感動させます。まるで自然が織りなす魔法のような、この美しい現象は、古来より人々を魅了し続け、様々な装飾品に用いられてきました。これからも、遊色効果を持つ宝石は、その神秘的な輝きで、私たちを魅了し続けることでしょう。

| 用語 | 別名 | 説明 | 仕組み |

|---|---|---|---|

| 遊色効果 | 班(フ)、変彩石 | 宝石の表面で虹のような色の模様が美しく変化する現象。見る角度や光の当たり方によって様々な表情を見せる。 | 宝石内部の微細な構造が、光を反射、屈折、干渉させることで、特定の波長の光が強調され、虹のような色彩が生み出される。 |

遊色効果の魅力

遊色効果とは、宝石の内部構造によって光が干渉し、虹のような色彩が生じる現象です。見る角度や光の当たり方によって、その色彩は刻一刻と変化し、まるで生きているかのような輝きを放ちます。この不思議な光彩は、見る者を惹きつけ、心を奪う魅力にあふれています。

遊色効果は、宝石の価値を大きく左右する重要な要素です。同じ種類の宝石でも、遊色効果が強いほど希少価値が高まり、高価で取引されます。中でも、蛋白石は遊色効果が最も美しく現れる宝石として知られており、古くから多くの人々を魅了してきました。蛋白石の乳白色や黒色の地色に浮かび上がる、赤や緑、青、紫など、様々な色の遊色は、まるで万華鏡を覗いているかのような幻想的な世界へと誘います。

遊色効果を持つ宝石は、見る人に様々な感情を与えます。夜空に輝くオーロラのような神秘的な感覚、まるで夢の中にいるような幻想的な気分、あるいは静かな湖面に映る月明かりのような安らぎなど、人それぞれに異なる感情が呼び起こされます。宝石が持つ不思議な力は、見る人の心を癒し、活力を与えてくれるとも言われています。

遊色効果の美しさは、言葉で表現することが難しいほど繊細で奥深いものです。写真や動画で見ることはできますが、実物を見て初めてわかる、その輝きの微妙な変化や色の鮮やかさは、見る者を圧倒し、心を揺さぶります。この世のものとは思えない美しさは、まさに自然が生み出した芸術作品と言えるでしょう。だからこそ、遊色効果を持つ宝石は、時代を超えて多くの人々を魅了し続けているのです。

| 遊色効果とは | 宝石の内部構造によって光が干渉し、虹のような色彩が生じる現象。見る角度や光の当たり方によって色彩が変化する。 |

|---|---|

| 遊色効果の特徴 | ・虹のような色彩 ・見る角度や光の当たり方によって色彩が変化 ・宝石の価値を左右する重要な要素 |

| 遊色効果を持つ宝石の例 | 蛋白石(オパール) |

| 遊色効果の印象 | ・神秘的 ・幻想的 ・安らぎ ・癒し ・活力 |

遊色効果の観察

遊色効果とは、宝石の内部構造によって光が干渉し、虹のような色彩が生じる現象です。この美しい輝きをより深く楽しむためには、観察する際の環境に気を配ることが大切です。まず、背景は黒や濃い藍色など、暗い色を選びましょう。暗い背景は、宝石の遊色効果を引き立て、色の鮮やかさを際立たせます。白い紙や布を敷くのも良いでしょう。次に、照明は、自然光である太陽光が最適です。太陽光は様々な波長の光を含んでいるため、遊色効果が最も自然に、そして鮮やかに見えます。曇りの日や屋内での観察では、白色のLEDライトが良いでしょう。電球色の照明は、宝石の色味を変化させてしまうため、遊色効果の観察には向きません。観察する角度も重要です。宝石を手に取り、ゆっくりと傾けながら様々な角度から光を当ててみましょう。見る角度によって、現れる色彩やその輝き方が変化するのが分かります。まるで生きている宝石のように、様々な表情を見せてくれるでしょう。オパールは、代表的な遊色効果を持つ宝石です。乳白色や黒色の地に、赤や緑、青など、様々な色が煌めく様子は、見る者を魅了します。他にも、ラブラドライトやムーンストーンなど、遊色効果を持つ宝石は数多く存在します。宝石店でこれらの宝石を見かけたら、ぜひ上記の方法で観察してみてください。きっと、今までにない美しさに気づくことができるでしょう。遊色効果は、宝石の魅力を最大限に引き出す要素の一つです。じっくりと観察することで、その美しさをより深く味わうことができるでしょう。

| 遊色効果を楽しむためのポイント | 詳細 |

|---|---|

| 背景 | 黒や濃い藍色など暗い色、または白い紙や布 |

| 照明 | 太陽光、白色LEDライト |

| 観察角度 | 様々な角度から光を当てる |

| 遊色効果を持つ宝石の例 | オパール、ラブラドライト、ムーンストーン |

遊色効果の評価

宝石の魅力を高める虹色の輝き、遊色効果。この不思議な光彩の評価は、様々な要素をじっくりと見極めることで行われます。まず注目すべきは、色の鮮やかさです。明るい光を当てた時に、どれだけ力強く虹色が輝くか、まるで生きているかのような煌めきが重要になります。くすんだ輝きではなく、はっきりと鮮やかな色彩が望ましいとされています。

次に、色の多様性も評価のポイントです。赤や緑、青など、どれだけ多くの色彩が複雑に絡み合っているかによって価値が変わってきます。単色に近いものよりも、様々な色が移り変わる宝石はより高く評価されます。色の変化が大きいほど、見る角度によって様々な表情を見せてくれるため、その美しさは格別です。

そして、模様の複雑さも重要な要素です。遊色効果は、宝石内部の構造によって光の干渉が起こり、虹色に見える現象です。そのため、模様が細かく入り組んでいるものほど、複雑で奥深い輝きを放ちます。全体に均一に広がるものや、特定の部分に集中しているものなど、模様の出方によって印象も大きく変わります。

これらの要素に加えて、宝石の種類や産地、そして一つ一つの個体差も評価に影響を与えます。同じ種類の宝石でも、産地が異なれば遊色効果の出方も変わることがあります。また、同じ産地で採掘された宝石でも、全く同じ遊色効果を持つものは二つとありません。世界に一つだけの輝きこそが、遊色効果を持つ宝石の魅力と言えるでしょう。

遊色効果の評価は、これらの要素を総合的に判断し、熟練した専門家によって行われます。とはいえ、美しさの感じ方は人それぞれです。最終的には、自分の目で見て、心に響くかどうかが大切です。明るく鮮やかで、多様な色を持つ遊色効果は、多くの人々を魅了するでしょう。しかし、静かで落ち着いた輝きの中に美しさを見出す人もいるでしょう。あなたにとって特別な輝きを見つけることが、宝石との出会いを楽しむ秘訣です。

| 評価項目 | 詳細 |

|---|---|

| 色の鮮やかさ | 明るい光を当てた時に、どれだけ力強く虹色が輝くか。鮮やかな色彩が望ましい。 |

| 色の多様性 | 赤や緑、青など、どれだけ多くの色彩が複雑に絡み合っているか。様々な色が移り変わる宝石はより高く評価される。 |

| 模様の複雑さ | 模様が細かく入り組んでいるものほど、複雑で奥深い輝きを放つ。模様の出方によって印象も大きく変わる。 |

| 宝石の種類/産地/個体差 | 同じ種類の宝石でも、産地が異なれば遊色効果の出方も変わる。全く同じ遊色効果を持つものは二つとない。 |

まとめ

虹色の輝きが美しい遊色効果は、宝石や自然の物質に見られる光学現象です。この不思議な色の揺らめきは、見る人の心を捉え、魅了してやみません。まるで魔法のように輝く遊色効果は、日常に彩りを添え、特別な瞬間をさらに輝かせてくれるでしょう。

遊色効果の発生には、光が重要な役割を果たしています。光が物質内部の微細な構造と相互作用することで、干渉や回折といった現象が起こり、虹色の輝きが生み出されるのです。光の波長と同程度のサイズの構造が、遊色効果を生む鍵となります。例えば、オパールは微小な球状のシリカ粒子がきれいに並んだ構造を持ち、その配列によって様々な色の輝きが現れます。また、ラブラドライトは層状の構造を持ち、光が層と層の間で反射や干渉を繰り返すことで、青や緑、金色など、複雑で美しい輝きを放ちます。

遊色効果を持つ宝石は、古くから人々を魅了し、装飾品として大切に扱われてきました。オパールは「希望の石」と呼ばれ、幸運を呼ぶ力があると信じられています。ラブラドライトは「霊的な石」として、直感力や創造性を高めると言われています。これらの宝石は、美しさだけでなく、神秘的な力を持つと信じられ、人々の心に寄り添ってきました。遊色効果を持つ宝石を身に着けることで、その美しさや神秘的な力を感じ、日々の生活に潤いを与えられるでしょう。

自然界にも、遊色効果を持つ物質は数多く存在します。蝶の羽や鳥の羽根、貝殻など、様々な生き物が虹色の輝きを放ちます。これらの生き物は、遊色効果を利用して仲間を引き寄せたり、外敵から身を守ったりしています。自然界の遊色効果は、生き物たちの生存戦略にも深く関わっており、自然の神秘を改めて感じさせます。自然の中で遊色効果を見つけた時は、その美しさに目を奪われ、心を奪われることでしょう。そして、自然の驚異と美しさに感謝の気持ちを持つでしょう。遊色効果は、私たちに美しさや感動を与えてくれる、自然からの贈り物と言えるでしょう。

| 遊色効果の要因 | 遊色効果の仕組み | 遊色効果の例(宝石) | 遊色効果の例(自然界) |

|---|---|---|---|

| 光の干渉・回折 | 光が物質内部の微細構造と相互作用 | オパール(希望の石) ラブラドライト(霊的な石) |

蝶の羽 鳥の羽根 貝殻 |