鉱物の神秘を探る:地球からの贈り物

もも(好奇心旺盛なJD)

もも(好奇心旺盛なJD)鉱物って天然石とどう違うんですか?どちらも地面から採れるものですよね?

いい質問だね。確かにどちらも地面から採れるけど、鉱物は、決まった化学組成と結晶構造を持つ物質のことなんだ。天然石は、この鉱物が集まってできた岩石の中で、美しく加工できるものを指すんだよ。

じゃあ、鉱物は天然石の材料みたいなものですか?

まさにその通り!例えば、水晶は石英という鉱物でできている天然石だし、ルビーやサファイアはコランダムという鉱物からできているんだよ。鉱物は天然石を作るもとになる、いわば部品のようなものと言えるね。

天然石にまつわる言葉である「鉱物」とは、決まった化学的な成分と結晶の形を持つもので、地球の中で自然にできたものです。

鉱物とは

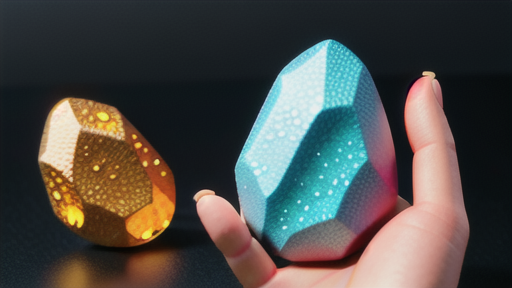

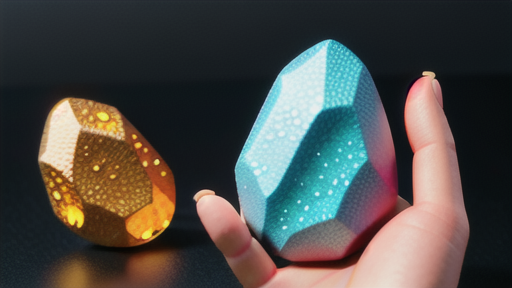

鉱物とは、大地が生み出した、自然の結晶のことです。 これは、特定の化学的な組成と、規則正しく並んだ原子の配列が特徴です。まるで自然が作り上げた芸術作品のように、様々な色や形、そして輝きを見せてくれます。

鉱物は、岩石を作る基本的な部品のようなものです。大きな岩も、細かく見ていくと、様々な鉱物が集まって出来ていることが分かります。また、鉱物は地球の歴史や、環境がどのように変わってきたかを記録している、いわばタイムカプセルのような存在でもあります。鉱物の種類や状態を調べることで、過去の地球の様子を知ることができるのです。

私たちの暮らしにも、鉱物は深く関わっています。例えば、建物を作る材料や、様々な工業製品の原料として使われています。また、美しい輝きを持つ鉱物は宝石として、人々を魅了してきました。鉱物は、私たちの生活を支える、大切な資源なのです。

鉱物の種類は実に様々です。透明で美しい水晶や、鮮やかな緑色の翡翠、深紅のルビーなど、その色や形、輝きは、見ているだけでも心を奪われます。中には、光を当てると色が変わる鉱物や、磁力を持つ鉱物など、不思議な性質を持つものもあります。

鉱物の世界を探求することは、地球の神秘に触れ、自然の奥深さを知る旅のようなものです。 鉱物を通して、地球の成り立ちや、自然の驚異を学ぶことができます。身近にある石ころ一つにも、壮大な地球の歴史が刻まれているのです。

| 項目 | 説明 |

|---|---|

| 鉱物とは | 自然の結晶。特定の化学組成と規則的な原子配列を持つ。 |

| 鉱物の役割 | 岩石を構成する基本要素。地球の歴史や環境変化を記録する。生活資材、工業原料、宝石としても利用される。 |

| 鉱物の種類 | 水晶、翡翠、ルビーなど、様々な色、形、輝きを持つ鉱物が存在する。中には、光で色が変わる、磁力を持つなど、特殊な性質を持つ鉱物も存在する。 |

| 鉱物の探求 | 地球の神秘、自然の奥深さを知る旅。地球の成り立ちや自然の驚異を学ぶことができる。 |

多様な鉱物の種類

この地球には実に様々な種類の鉱物が存在します。現在確認されているだけでも5000種類以上もの鉱物が発見されており、そして今もなお新しい鉱物が見つかり続けているのです。それぞれの鉱物は、特定の化学的な組成と原子配列によって構成されています。この組成と配列の違いが、鉱物それぞれの個性、すなわち色合いや硬さ、輝き方、割れ方といった性質の多様性を生み出しているのです。

例えば、誰もが宝石の王様と呼ぶダイヤモンドは、炭素の原子だけでできています。原子が非常に強く結びついているため、あらゆる鉱物の中で最も硬いという特徴を持っています。この硬さゆえに、宝飾品としてはもちろんのこと、研磨剤など工業分野でもなくてはならない存在です。一方、石膏という鉱物はカルシウムと硫黄、酸素、水素から成る硫酸塩鉱物です。ダイヤモンドとは対照的に非常に柔らかく、爪で簡単に傷が付くほどです。また、薄く板状に割れやすい性質、いわゆる劈開性も持っています。この性質を利用して、石膏は建築材料として壁や天井の板材などに広く用いられています。

このように鉱物は、その多様な性質に応じて様々な用途で私たちの生活を支えています。色鮮やかな鉱物は宝飾品として私たちの心を豊かにしてくれますし、硬くて丈夫な鉱物は建材や工具の一部として私たちの暮らしを便利にしてくれます。また、特定の鉱物は電子機器の部品などにも用いられ、高度な技術の発展にも貢献しています。鉱物の世界を探求することは、地球の奥深くに隠された自然の神秘と恵みに触れることであり、同時に地球の成り立ちや歴史を理解するための重要な手がかりとなるのです。

| 鉱物名 | 組成 | 特徴 | 用途 |

|---|---|---|---|

| ダイヤモンド | 炭素 | 最も硬い | 宝飾品、研磨剤 |

| 石膏 | カルシウム、硫黄、酸素、水素(硫酸塩鉱物) | 柔らかい、劈開性がある | 建築材料(壁、天井の板材) |

鉱物の生成

大地の恵みである鉱物は、地球内部の活動によって様々な過程を経て生まれます。マグマが冷えて固まる過程を見てみましょう。マグマは、地下深くで岩石が溶けた高温の液体です。このマグマが地表付近に上昇したり、地下の割れ目に沿ってゆっくりと冷えていく過程で、マグマに含まれる元素が結びつき、規則的な配列を持つ結晶となります。これが鉱物の始まりです。例えば、マグマが比較的ゆっくり冷えることで、石英や長石などの鉱物が大きく成長します。逆に急激に冷えると、細かい結晶が集まった岩石になります。

水も鉱物を生み出す重要な役割を担っています。水に溶け込んだ様々な物質が、温度や圧力の変化、あるいは水の蒸発によって結晶化し、鉱物となります。例えば、海水が蒸発すると、塩化ナトリウム(食塩)の結晶ができます。また、温泉水からは、湯の花と呼ばれる鉱物が沈殿します。これは温泉水に溶けていた成分が、地表で冷やされたり、空気に触れることで析出する現象です。

さらに、高い温度と圧力によって、既存の岩石が変化する現象、変成作用でも鉱物が生成されます。地下深くで高い温度と圧力にさらされた岩石は、その構成鉱物が変化したり、新たな鉱物ができたりします。例えば、粘土鉱物が変成作用を受けると、雲母やざくろ石などの鉱物に変わります。このようにしてできた鉱物は、元の岩石とは異なる性質を持つようになります。

このように鉱物の生成は、マグマの冷却、水からの沈殿、そして変成作用といった様々な要因が複雑に絡み合って起こります。生成の過程によって、同じ種類の鉱物でも色や形、大きさなどが異なり、地球の活動の多様性を反映しています。一つ一つの鉱物は、地球の歴史を物語る貴重な資料と言えるでしょう。

| 生成過程 | 説明 | 鉱物例 |

|---|---|---|

| マグマの冷却 | 地下深くのマグマが冷えて固まる過程で、含まれる元素が結びつき結晶化 | 石英、長石 |

| 水からの沈殿 | 水に溶け込んだ物質が、温度・圧力変化や蒸発によって結晶化 | 塩化ナトリウム(食塩)、湯の花 |

| 変成作用 | 既存の岩石が高温・高圧下で変化し、新たな鉱物が生成 | 雲母、ざくろ石 |

鉱物の鑑定

鉱物の鑑定は、その種類を特定するために重要な作業です。数多くの鉱物を見分けるためには、様々な角度からの観察と分析が必要です。その際に重要な手がかりとなるのが、色、光沢、硬さ、劈開、比重といった物理的な性質です。これらの性質を総合的に判断することで、鉱物の正体に迫ることができます。

まず、鉱物の色は、含まれている元素やごくわずかな成分の違いによって多様に変化します。例えば、鉄分を多く含む鉱物は赤や茶色、銅を含む鉱物は青や緑といったように、色の違いから鉱物の成分を推測することができます。しかし、同じ鉱物でも産出地や生成過程によって色が異なる場合があるので、色だけに頼ることはできません。

次に、光沢は鉱物表面の光の反射の仕方を指します。金属のように輝く金属光沢、ガラスのように透明感のあるガラス光沢、真珠のような柔らかな光を放つ真珠光沢など、様々な光沢があります。光沢も鉱物特有の性質であるため、鑑定の重要な手がかりとなります。

硬さは、鉱物がどれだけ傷つきにくいかを示す尺度です。硬さの指標として、モース硬度計と呼ばれる1から10までの数値が用いられます。これは、滑石を1、ダイヤモンドを10とした相対的な硬さを表すもので、ある鉱物が別の鉱物に傷をつけることができるかどうかで硬さを判断します。例えば、水晶(硬度7)は窓ガラス(硬度5.5)に傷をつけることができますが、トパーズ(硬度8)には傷をつけることができません。

劈開は、鉱物が特定の方向に割れやすい性質のことです。鉱物によっては、ある特定の方向に割れることで平らな面が生じ、その形状は鉱物によって決まっています。劈開の有無や割れ方を見ることで、鉱物の種類を絞り込むことができます。

最後に、比重は、同じ体積の水と比較した鉱物の重さの比率です。比重は鉱物の密度を表しており、組成によって大きく異なるため、鑑定の手がかりとなります。同じ体積でも重い鉱物もあれば軽い鉱物もあり、その違いを比重によって数値化することで、鉱物の種類を推定することができます。

このように、鉱物の鑑定には様々な要素を考慮する必要があります。これらの性質を丁寧に観察し、比較検討することで、初めて鉱物の種類を正確に特定することができるのです。

| 性質 | 説明 | 例 |

|---|---|---|

| 色 | 含まれる元素や微量成分により変化。鉄分が多いと赤や茶色、銅を含むと青や緑など。ただし、同じ鉱物でも産出地や生成過程で色が異なる場合も。 | |

| 光沢 | 鉱物表面の光の反射の仕方。 | 金属光沢、ガラス光沢、真珠光沢など |

| 硬さ | 傷つきにくさ。モース硬度計(1〜10)で表す。 | 滑石:1、ダイヤモンド:10、水晶:7、窓ガラス:5.5、トパーズ:8 |

| 劈開 | 特定の方向に割れやすい性質。割れ方で種類を絞り込める。 | |

| 比重 | 同じ体積の水と比べた鉱物の重さの比率。密度を表し、組成で大きく異なる。 |

鉱物と私たちの暮らし

私たちの暮らしは、様々な物質で成り立っていますが、その中でも鉱物は、生活の基盤を支える重要な要素です。鉱物とは、天然に産出する一定の化学組成と結晶構造を持つ無機質の固体物質のことを指します。普段の生活では意識することが少ないかもしれませんが、鉱物は私たちの身の回りのあらゆる場所で活躍しています。

例えば、家屋を建てる際に用いるコンクリートやガラス、そして道路を舗装するアスファルトにも、鉱物が使われています。コンクリートの主原料であるセメントは、石灰岩という鉱物から作られますし、ガラスは珪砂、つまり石英という鉱物が原料です。また、金属も鉱物から得られます。鉄やアルミニウムは、建物や乗り物、日用品など、様々な物を作るために欠かせない材料です。

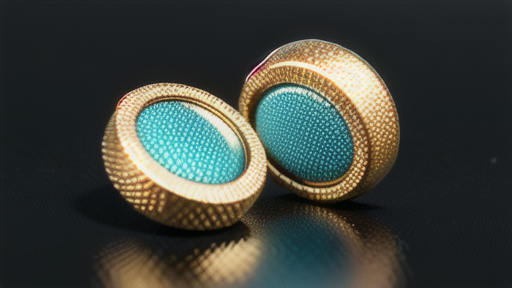

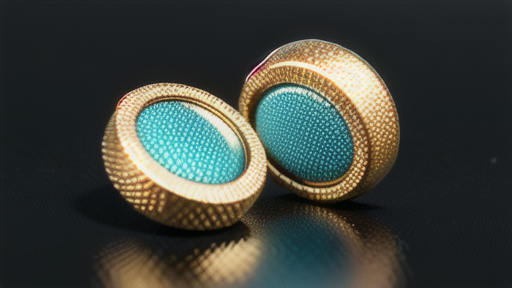

さらに、鉱物は私たちの生活を彩る宝石にもなります。ダイヤモンドやルビー、サファイア、エメラルドといった美しい宝石は、それぞれ特有の鉱物が研磨されたものです。これらの宝石は、その輝きと希少性から、古くから人々を魅了してきました。

近年、特に注目を集めているのがレアメタルと呼ばれる一群の金属元素です。スマートフォンや電気自動車、太陽光発電パネルといった最先端技術には、レアメタルが不可欠です。これらの機器は私たちの生活を便利で快適にするだけでなく、環境問題の解決にも貢献しています。レアメタルは、まさに未来を支える鉱物と言えるでしょう。

このように、鉱物は私たちの生活を豊かにし、未来を拓く上で重要な役割を担っています。しかし、鉱物資源は限りある資源です。持続可能な社会を実現するためには、鉱物資源を大切に使い、リサイクルを推進するなど、賢く利用していくことが重要です。

| 鉱物の種類 | 用途 | 具体例 |

|---|---|---|

| 石灰岩 | 建設材料(セメント) | コンクリート |

| 石英(珪砂) | 建設材料 | ガラス |

| 金属鉱物 | 金属材料 | 鉄、アルミニウム(建物、乗り物、日用品など) |

| 宝石鉱物 | 装飾品 | ダイヤモンド、ルビー、サファイア、エメラルド |

| レアメタル | ハイテク製品 | スマートフォン、電気自動車、太陽光発電パネル |

鉱物資源の未来

私たちが日々利用する様々な製品、例えば自動車や電化製品、建物などには、鉱物資源が欠かせません。これらは地球からの贈り物であり、私たちの生活を豊かにしてくれています。しかし、鉱物資源は有限であり、いずれは枯渇してしまう可能性があります。将来の世代も同じように豊かな生活を送るためには、今ある資源を大切に使い、持続可能な利用方法を確立することが必要不可欠です。

鉱物資源の枯渇を防ぐためには、まず資源を無駄なく使うことが重要です。製品の設計段階から資源の使用量を最小限にする工夫や、製品寿命を延ばすための高耐久性素材の開発などが求められます。また、使用済みの製品から資源を回収し、再び利用する再利用技術の高度化も重要な課題です。例えば、携帯電話やパソコンなどに含まれる希少金属を効率的に回収し、新たな製品の材料として活用することで、資源の消費量を大幅に削減できます。

さらに、鉱物資源の代替材料の研究開発も重要性を増しています。例えば、石油由来のプラスチックに代わる、植物由来の生分解性プラスチックの開発などが進められています。このような代替材料の利用は、鉱物資源の消費量削減だけでなく、環境負荷の低減にもつながります。

鉱物資源の採掘や精錬は、環境に大きな影響を与える可能性があります。例えば、鉱山の開発によって森林が伐採されたり、有害物質が排出されたりすることがあります。そのため、環境への配慮を最優先に考え、環境保護と経済発展の両立を目指した取り組みが不可欠です。具体的には、採掘跡地の緑化や、排水の浄化など、環境修復技術の開発と導入が重要です。また、鉱物資源の採掘や精錬を行う企業は、環境への影響を最小限にするための責任を負う必要があります。

地球の恵みである鉱物資源を将来世代に引き継ぐためには、持続可能な社会を築いていく必要があります。私たち一人ひとりが資源の大切さを認識し、省資源、再利用、代替材料の利用など、持続可能な利用方法を実践していくことが重要です。未来のために、そして地球のために、鉱物資源を大切に守り、持続可能な社会の実現に向けて共に努力していきましょう。

| 課題 | 対策 | 具体例 |

|---|---|---|

| 鉱物資源の枯渇 | 資源の無駄な消費をなくす | 製品設計での資源使用量最小化、高耐久性素材の開発 |

| 資源の再利用 | 使用済み製品からの資源回収、希少金属の再利用 | |

| 代替材料の研究開発 | 植物由来の生分解性プラスチックの開発 | |

| 環境問題 | 環境への配慮 | 採掘跡地の緑化、排水の浄化、環境修復技術の開発 |