宝石の輝き:イリデッセンスの魅力

もも(好奇心旺盛なJD)

もも(好奇心旺盛なJD)イリデッセンスって、どんなものですか? ラブラドライトとかで見られるって聞いたんですけど、よくわからないんです。

いい質問だね。イリデッセンスは、石の中の小さな割れ目や結晶の並び方が、光を虹色に反射させて起こる現象だよ。ラブラドライトみたいに、見る角度によって石の色が変わるのは、このイリデッセンスのせいなんだ。

じゃあ、シャボン玉みたいに色が変わるってことですか?

そうだね、シャボン玉の色の変わり方と似ているよ。どちらも、光が反射・干渉することで、様々な色に見えるんだ。石の場合は、中の構造によって光が複雑に反射するので、シャボン玉とはまた違った独特の輝きになるんだよ。

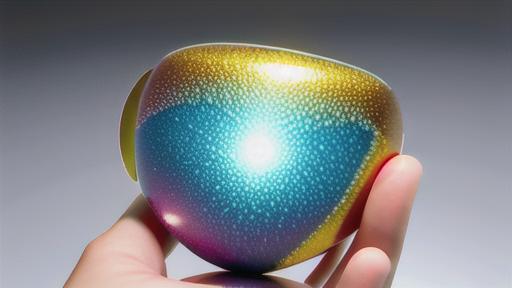

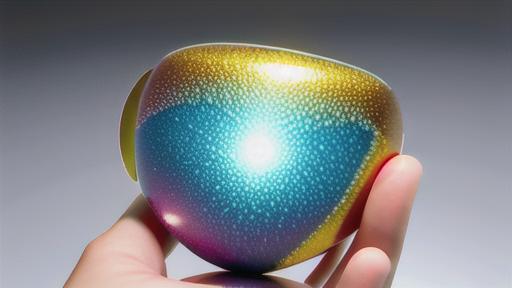

天然石の言葉で「イリデッセンス」というものがあります。これは、石の内部にある小さなひび割れや、石の細かい構造が光を反射したり干渉したりすることで生まれる色の見え方のことを指します。ラブラドライトやアンモライト、メノウ、真珠、磨いた貝殻、水晶などに見られる現象です。

虹色の輝きの正体

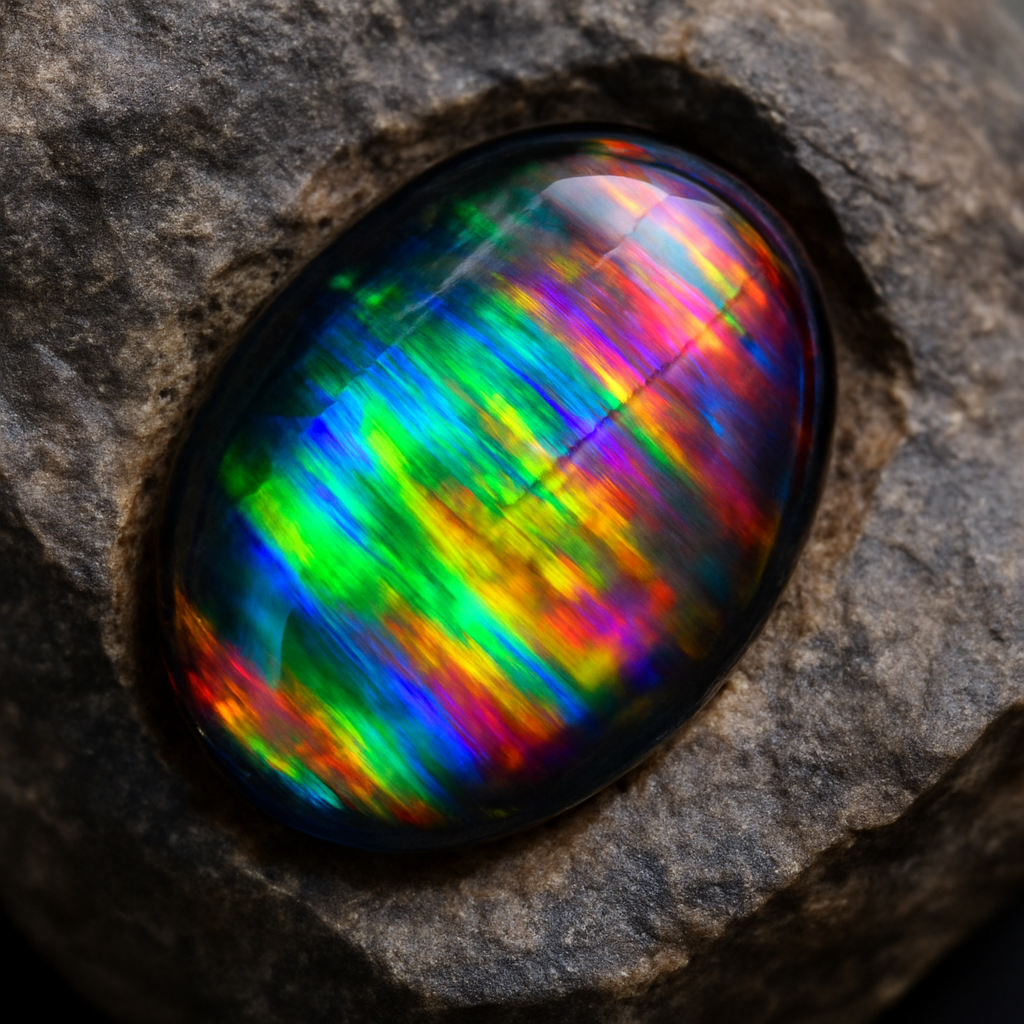

宝石の魅力はその色艶や光沢にあることは言うまでもありません。とりわけ、見る者を惹きつけてやまないのが、不思議な虹色の光を放つ宝石たちです。この虹色の光は「イリデッセンス」と呼ばれ、石の内部構造が織りなす光学現象です。単なる光沢とは異なる、夢のような美しさの秘密を探ってみましょう。

イリデッセンスは、石の表面ではなく内部で光が干渉することで生まれます。石の内部に層状構造や細かいひび割れがあると、光がそれらに当たって反射、屈折を繰り返します。このとき、光の波長によって干渉の仕方が異なるため、特定の色の光が強められたり弱められたりします。これが、虹色の輝きとして見えるのです。

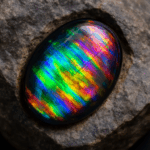

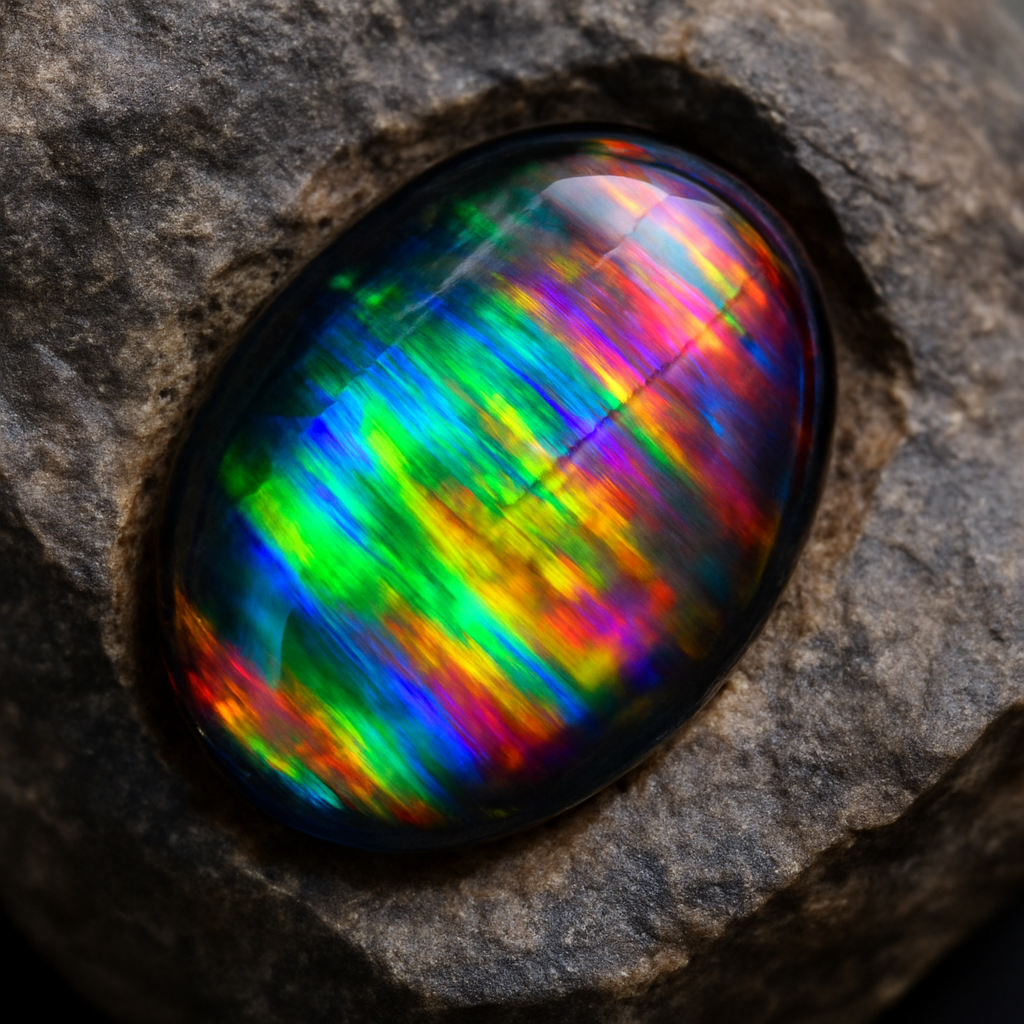

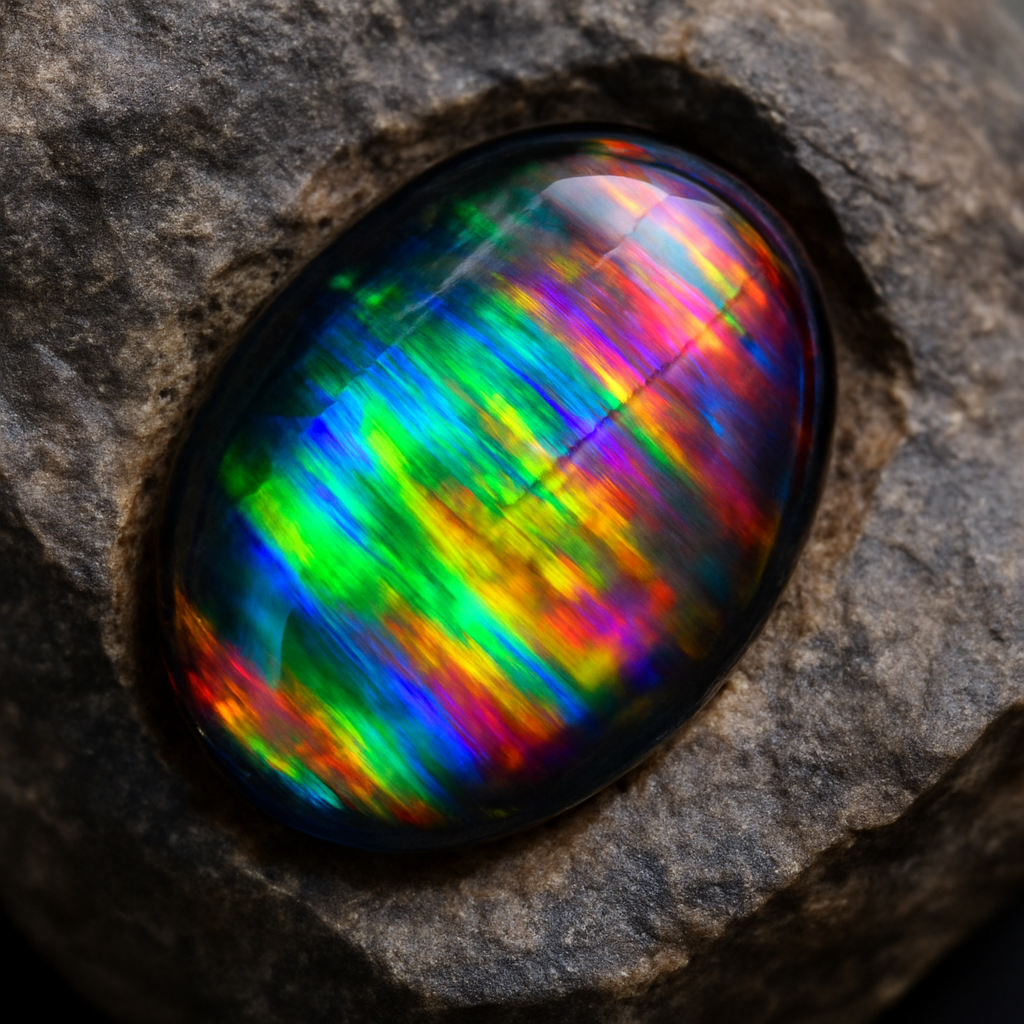

イリデッセンス効果を持つ石として有名なのは、オパール、ラブラドライト、ムーンストーンなどです。オパールは、規則的に並んだ微小な二酸化ケイ素の球体が光の干渉を起こし、遊色効果と呼ばれる虹色の輝きを生み出します。ラブラドライトは、層状構造を持つ斜長石の一種で、その層の間で光が干渉し、青や緑、金色など様々な色を放ちます。ムーンストーンは、正長石とアルバイトが層状に重なり合った構造を持ち、光の干渉によって青白い光を放ちます。まるで月の光を閉じ込めたかのような神秘的な輝きが、その名の由来となっています。

これらの宝石は、見る角度や光の当たり方によって、様々な表情を見せるのも魅力です。まるで生きているかのように、刻一刻と変化する輝きは、見る者を飽きさせることがありません。イリデッセンスは、自然が生み出した芸術と言えるでしょう。宝石が持つ虹色の輝きは、まさに自然の神秘であり、私たちを魅了してやまない理由の一つと言えるでしょう。

| 宝石名 | 内部構造 | イリデッセンス効果 |

|---|---|---|

| オパール | 規則的に並んだ微小な二酸化ケイ素の球体 | 遊色効果(虹色の輝き) |

| ラブラドライト | 層状構造を持つ斜長石 | 青、緑、金色など様々な色の輝き |

| ムーンストーン | 正長石とアルバイトが層状に重なり合った構造 | 青白い輝き(月の光のような輝き) |

イリデッセンスと遊色効果

虹色に輝く宝石の光沢。思わず目を奪われるその美しい輝きは、「イリデッセンス」や「遊色効果」と呼ばれる現象によって生まれます。どちらも光の干渉が鍵となるのですが、一体どのような違いがあるのでしょうか。

イリデッセンスは、石の表面や内部の層状構造が光を反射、干渉させることで起こります。シャボン玉やCDの表面で虹色に見えるのもこの現象です。表面の薄い膜が、ちょうど光の波長と同じくらいの厚さであるため、光が反射する際に干渉を起こし、様々な色合いが現れます。見る角度が変わると光の波長の干渉具合も変わり、そのため様々な色彩が生まれます。

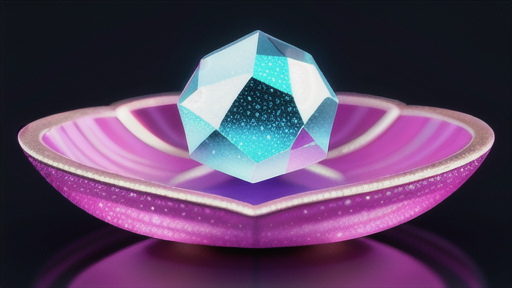

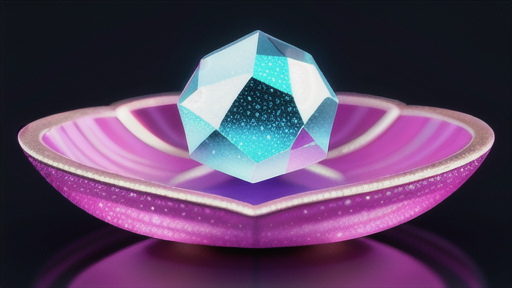

一方、遊色効果は石の内部にある小さな球状の粒子が光を回折することで生まれます。代表的な宝石はオパールです。オパールの中には、珪酸球という微小な球状の粒子が規則正しく並んでおり、この粒子が光を回折し、干渉させます。この構造が、オパール特有の、まるで万華鏡のように揺らめく色彩を生み出すのです。

イリデッセンスと遊色効果、どちらも光の干渉という共通点を持つ現象ですが、干渉を起こす構造の違いが、色彩の違いを生み出します。イリデッセンスは層状構造による反射と干渉によって、比較的鮮やかで明瞭な色彩変化を見せるのに対し、遊色効果は球状粒子による回折と干渉によって、複雑で奥行きのある虹色の輝きを見せます。これらの違いを知れば、宝石の輝きが一層興味深く、そして美しく感じられるのではないでしょうか。

| 項目 | イリデッセンス | 遊色効果 |

|---|---|---|

| 別名 | – | – |

| 原理 | 光の干渉(反射) | 光の干渉(回折) |

| 構造 | 表面や内部の層状構造 | 内部の球状粒子 |

| 代表例 | シャボン玉、CDの表面 | オパール |

| 色彩の特徴 | 鮮やかで明瞭な色彩変化 | 複雑で奥行きのある虹色の輝き |

宝石における輝き

宝石の輝きは、その魅力を語る上で欠かせない要素です。様々な輝き方がありますが、中でも幻想的な色の変化を見せる「遊色効果」や虹色の閃光のような「変彩効果」は、見るものを虜にする特別な輝きです。

遊色効果で有名な宝石は蛋白石です。蛋白石は、小さな珪石の粒が規則正しく並んだ構造をしています。この珪石の粒と粒の間の隙間が、ちょうど可視光線の波長と同じくらいの大きさのため、光が珪石の粒にぶつかると、特定の波長の光が反射されます。この反射される光の波長は見る角度によって変化するため、蛋白石はまるで生きているかのように様々な色に輝いて見えるのです。この虹色の輝きは、見る人の心を捉え、希望や幸福の象徴として古くから大切にされてきました。

一方、変彩効果で有名な宝石は曹灰長石、別名ラブラドライトです。ラブラドライトは、内部に薄い層状の構造を持っており、この層で光が反射と干渉を繰り返すことで、まるで夜空に輝くオーロラのような神秘的な閃光を放ちます。この閃光は青や緑、金色など様々な色を帯び、見る角度によってその色合いが変化します。ラブラドライトの神秘的な輝きは、直感力や創造性を高めるとされ、多くの人々を魅了し続けています。

このように、宝石の輝きは、その内部構造と光の相互作用が生み出す芸術とも言えます。自然が生み出した奇跡ともいえるこれらの輝きは、私たちに幻想的な世界を見せてくれるだけでなく、古来より人々の心に様々な想いを呼び起こしてきたのです。

| 効果 | 代表的な宝石 | 内部構造 | 輝きの特徴 | 象徴/効果 |

|---|---|---|---|---|

| 遊色効果 | 蛋白石 | 小さな珪石の粒が規則正しく並んだ構造 | 見る角度によって変化する虹色の輝き | 希望、幸福 |

| 変彩効果 | 曹灰長石(ラブラドライト) | 薄い層状の構造 | 青、緑、金など、見る角度によって変化する閃光 | 直感力、創造性 |

イリデッセンスを持つ様々な宝石

虹色の輝き、すなわちイリデッセンスは、様々な宝石で楽しむことができます。その中でも特に有名なのがラブラドライトです。ラブラドライトは、見る角度によって青や緑、黄色など、様々な色に変化する不思議な輝きを放ちます。この現象は「ラブラドレッセンス」とも呼ばれ、イリデッセンスの中でも特に鮮やかで美しいものとして知られています。ラブラドライトの輝きは、内部に含まれる薄い層状の構造が光を干渉させることで生まれます。この層の間隔によって反射する光の波長が変わり、見る角度によって異なる色が現れるのです。

アンモライトもまた、イリデッセンスを示す宝石として有名です。アンモライトは、古代の生物であるアンモナイトの化石が長い年月をかけて変化した宝石です。その表面には、赤や緑、青など、様々な色彩が渦を巻くように現れ、まるで宝石の中に宇宙が閉じ込められているかのようです。アンモライトのイリデッセンスは、化石化したアンモナイトの殻の表面にアラゴナイトと呼ばれる鉱物が層状に積み重なることで生まれます。このアラゴナイトの層が光を干渉させ、美しい色彩を生み出すのです。

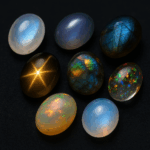

イリデッセンスは、他にも様々な宝石や鉱物で見ることができます。例えば、縞模様が美しいめのうや、柔らかな光沢を持つ真珠、貝殻を磨いたもの、水晶などにも、条件が揃えばイリデッセンスが現れることがあります。これらの宝石や鉱物も、内部の構造や成分の違いによって、様々な色彩や輝きの模様を生み出し、それぞれ独特の美しさを放ちます。イリデッセンスは、自然が生み出した芸術と言えるでしょう。様々な宝石で見られるこの美しい輝きは、見る者を魅了し、自然の神秘を感じさせてくれます。

| 宝石名 | イリデッセンスの特徴 | 色の変化 | 発生メカニズム |

|---|---|---|---|

| ラブラドライト | ラブラドレッセンス | 青、緑、黄色など | 内部の層状構造による光の干渉 |

| アンモライト | 渦巻く色彩 | 赤、緑、青など | アラゴナイト層による光の干渉 |

| めのう | 縞模様と輝き | – | 内部構造による光の干渉 |

| 真珠 | 柔らかな光沢 | – | 内部構造による光の干渉 |

| 貝殻 | – | – | 内部構造による光の干渉 |

| 水晶 | – | – | 内部構造による光の干渉 |

美しさを引き出す研磨技術

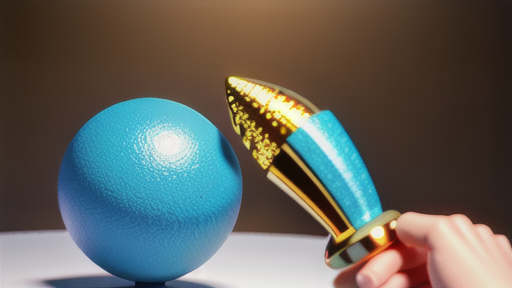

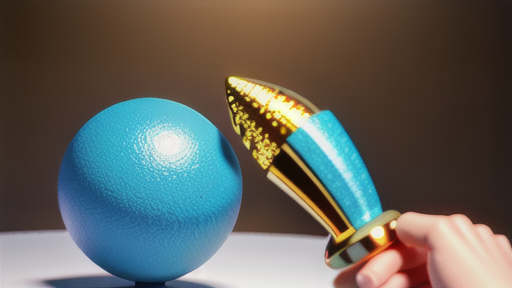

天然石が秘める本来の美しさを最大限に引き出すには、研磨の技術が欠かせません。原石は、内包物や表面の凹凸など、様々な要因によって本来の輝きを放っていないことが多くあります。熟練した職人は、長年の経験と知識に基づき、それぞれの石が持つ個性を最大限に活かす研磨を行います。まず、原石を丁寧に観察し、内部の構造や色合い、模様などを見極めます。そして、石の特性に最適な研磨方法を選択し、一つ一つ丁寧に作業を進めていきます。

例えば、虹色の輝きを放つイリデッセンス効果を持つ石の場合、研磨の角度や深さによって輝きの強さが大きく変化します。職人は、石の内部構造を理解し、光が最も美しく反射するように研磨角度を調整します。研磨には様々な道具が用いられ、粗研磨から始まり、徐々に細かい研磨へと段階を経て、滑らかで艶のある表面に仕上げていきます。この緻密な作業こそが、まさに職人技と言えるでしょう。

また、研磨の仕方によって、色彩の鮮やかさや模様の見え方も大きく変わります。例えば、縞模様を持つ石であれば、模様をより際立たせるように研磨したり、逆に模様を柔らかく見せるように研磨することも可能です。熟練した職人は、石の個性を最大限に引き出す研磨方法を選択し、世界に一つだけの輝きを生み出します。丁寧に研磨された宝石は、光を美しく反射し、まるで命を吹き込まれたかのように輝き、見る者を魅了します。研磨技術は、石の美しさを引き出すだけでなく、石に新たな価値を付加する重要な役割を担っていると言えるでしょう。

| 工程 | 説明 | 効果 |

|---|---|---|

| 原石の観察 | 内部構造、色合い、模様などを見極める | 石の特性に最適な研磨方法を選択 |

| 研磨方法の選択 | 石の特性に最適な方法を選択 | 個性を最大限に活かす |

| 研磨作業 | 粗研磨から徐々に細かい研磨へ | 滑らかで艶のある表面に仕上げる |

| 角度調整(イリデッセンス効果を持つ石の場合) | 光が最も美しく反射するように調整 | 輝きの強さを変化させる |

| 模様の調整(縞模様を持つ石の場合) | 模様を際立たせたり、柔らかく見せたり | 個性を最大限に引き出す |

自然界における輝き

自然界は、人の目を奪う多彩な輝きに満ちあふれています。宝石のようなきらめきだけでなく、生き物たちの体にも、光を受けて美しく変化する色合いが見られることがあります。こうした輝きは、構造色と呼ばれ、色素による発色とは異なる仕組みで生まれます。

代表的な例として、モルフォチョウの翅が挙げられます。モルフォチョウの翅は、鮮やかな青い光沢を放ちますが、これは翅の表面にある微細な構造が光を干渉させることで生まれるのです。光が翅の表面で反射する際、特定の波長の光だけが強調されて私たちの目に届きます。そのため、モルフォチョウの翅は、見る角度によって青色の濃淡が変化するように見えるのです。この美しい輝きは、仲間との交信や、外敵から身を守るためのカムフラージュとして役立っていると考えられています。

クジャクの羽根に見られる玉虫色の輝きも、構造色によるものです。羽根の微細な構造が、光を複雑に反射・干渉させることで、虹のような多様な色合いが生み出されるのです。オスのクジャクは、この美しい羽根を広げてメスに求愛します。構造色は、生き物たちの生存戦略において重要な役割を担っていると言えるでしょう。

貝殻の内側に見られる虹色の光沢や、タマムシの金属的な輝きも、同じ仕組みで生まれます。自然界には、実に多様な構造色が存在し、それぞれの生き物の生存に役立っているのです。これらの輝きは、自然の神秘と美しさを私たちに教えてくれます。自然界をよく観察することで、新たな発見があるかもしれません。

| 生き物/物体 | 構造色 | 役割 |

|---|---|---|

| モルフォチョウの翅 | 鮮やかな青色 | 仲間との交信、外敵からのカムフラージュ |

| クジャクの羽根 | 玉虫色 | 求愛 |

| 貝殻の内側 | 虹色 | – |

| タマムシ | 金属的な輝き | – |

輝きと装飾とその歴史

輝く光彩を持つ物質は、昔から人々を魅了し、装飾品として大切にされてきました。時代や地域を問わず、その美しさは変わることなく、人々の心を掴んでいます。

古代エジプトにおいては、宝石の中でもひときわ輝くラピスラズリやトルコ石は、王族の装飾品として重宝されました。深い青色のラピスラズリは夜空を、鮮やかな青緑色のトルコ石は生命の源であるナイル川を象徴すると考えられ、王家の権威や繁栄を示す装飾品として用いられました。また、それらの宝石は護符としても扱われ、王族を守護する力を持つと信じられていました。

中世ヨーロッパでは、真珠や蛋白石が貴族の間で高い人気を誇り、身分や富の象徴として大切にされました。乳白色の光沢を放つ真珠は純潔や高貴さを、虹色の輝きを見せる蛋白石は幸運や希望を象徴するとされ、貴族たちはそれらを身に着けることで自らの地位や美意識の高さを示しました。特に、大粒の真珠や遊色の美しい蛋白石は大変貴重で、王侯貴族しか手にすることができない高価な装飾品でした。

現代においても、虹色の光彩を持つ宝石や鉱物は宝飾品として高い価値を認められています。蛋白石や曹灰長石を使ったアクセサリーは、見る角度によって様々な色に変化する神秘的な輝きで、多くの人々を魅了しています。また、真珠の首飾りや耳飾りは、上品で華やかな雰囲気を演出し、改まった席にもふさわしい装飾品として人気です。

虹色の光沢は、宝飾品に特別な輝きと価値を与え、身に着ける人の魅力を一層引き立ててくれます。自然が生み出す神秘的な輝きは、時代を超えて人々を魅了し続け、これからも様々な装飾品に用いられ、愛され続けることでしょう。

| 時代 | 宝石/鉱物 | 象徴/意味 | 使用例 |

|---|---|---|---|

| 古代エジプト | ラピスラズリ | 夜空、王家の権威、繁栄、守護 | 王族の装飾品、護符 |

| 古代エジプト | トルコ石 | ナイル川、生命の源、王家の権威、繁栄、守護 | 王族の装飾品、護符 |

| 中世ヨーロッパ | 真珠 | 純潔、高貴さ、身分、富の象徴 | 貴族の装飾品 |

| 中世ヨーロッパ | 蛋白石 | 幸運、希望、身分、富の象徴 | 貴族の装飾品 |

| 現代 | 蛋白石 | 虹色の光彩、神秘的な輝き | アクセサリー |

| 現代 | 曹灰長石 | 虹色の光彩、神秘的な輝き | アクセサリー |

| 現代 | 真珠 | 上品、華やか | 首飾り、耳飾り |

輝きの未来

近年、科学技術の進歩は目覚ましく、人工的に虹色の輝きを作り出す技術も発展しています。かつては自然界の宝石や生物だけが持つ神秘的な輝きでしたが、今では人の手によっても再現できるようになりました。

例えば、特殊な膜で覆うことで、金属や樹脂の表面に虹色の輝きを与えることができます。この技術は、光が表面で反射、干渉することで虹色に見える原理を利用しています。まるでシャボン玉や蝶の羽根のように、見る角度によって色が変化する様子は、私たちの目を奪います。

また、液晶画面や発光ダイオードといった、私たちの日常に欠かせない技術にも、この虹色の輝きの原理が応用されています。画面の鮮やかさや照明の色の変化は、この技術のおかげで実現しています。さらに、衣服や装飾品、建物など、様々な分野でこの技術が活用されています。

虹色の輝きは、私たちの生活をより美しく、豊かに彩る力を持っています。例えば、衣服にこの輝きを加えることで、華やかさを演出したり、アクセサリーに用いることで、個性を際立たせることができます。建築物の壁面に取り入れることで、空の色や周囲の景色を映し込み、幻想的な雰囲気を作り出すことも可能です。

今後、技術がさらに進歩すれば、より鮮やかで複雑な虹色の輝きを生み出すことができるようになるでしょう。自然界の輝きを超える、全く新しい輝きが生まれる可能性も秘めています。虹色の輝きは、人々の創造性を刺激し、新しい発見や発明の原動力となるでしょう。そして、私たちの未来をより明るく照らし、無限の可能性を広げてくれるに違いありません。

| 技術 | 原理 | 応用例 |

|---|---|---|

| 特殊な膜コーティング | 光の反射・干渉 | 金属・樹脂表面の装飾、衣服、装飾品、建物など |

| 液晶画面、発光ダイオード | 光の反射・干渉 | ディスプレイ、照明 |