もも(好奇心旺盛なJD)

もも(好奇心旺盛なJD)わあ〜、これが“江戸時代”のお金!?なんだか、すっごくキラキラしてる!

それは“小判”っていうんだよ。今でいうと、1枚で何万円、いや何十万円分の価値があったんだ。

えっ!そんなに!?お財布に入れてたらドキドキするね…

実は江戸時代には“金”“銀”“銅(銭)”っていう3つのお金が一緒に使われてたんだ。ちょっと不思議でしょ?

え〜?3つも!?なんでそんなにバラバラなの?

それには時代背景と、人々のくらしが深く関係してるんだ。さぁ、江戸のお金のヒミツをのぞいてみよう!

📜 江戸時代の三貨制度とは?

江戸時代(1603〜1868年)は、日本が長く平和を保ち、独自の経済文化が発展した時代です。貨幣制度においても、非常にユニークな特徴がありました。それが「三貨制度」と呼ばれるものです。

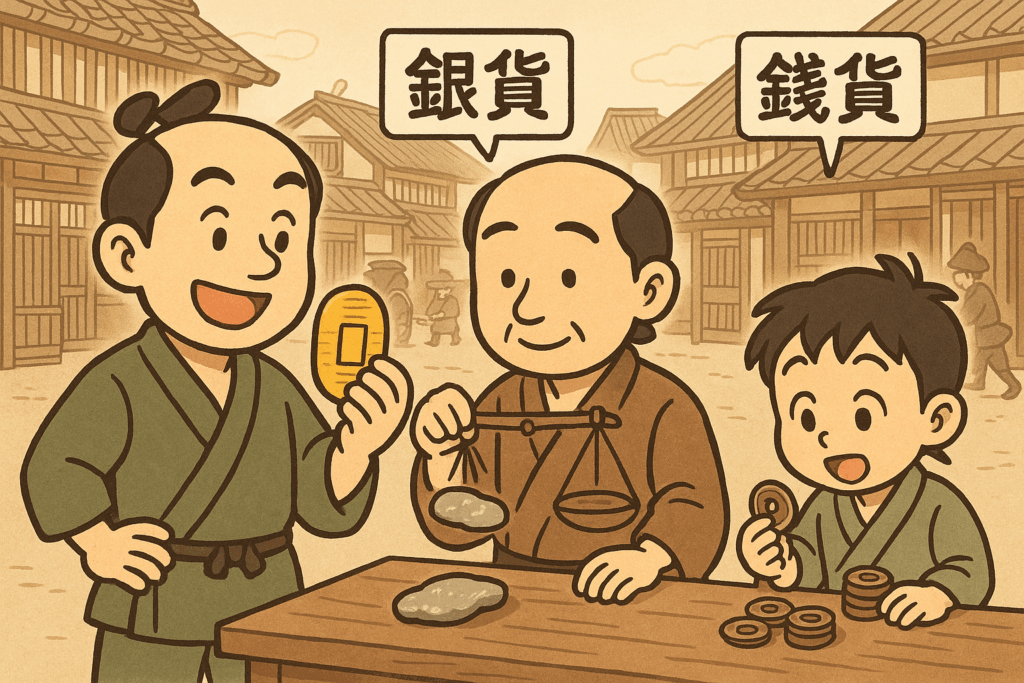

三貨制度とは、「金貨(小判など)」「銀貨(丁銀など)」「銭貨(銅銭・鉄銭など)」の三種類の貨幣が、それぞれ別の基準と価値で同時に流通していた制度です。

- 金貨:主に江戸(関東)で使用

- 代表的な貨幣:小判、一分金、一朱金

- 高額取引や幕府の支出に使われることが多い

- 銀貨:主に大坂(関西)で使用

- 代表的な貨幣:丁銀、豆板銀

- 目方(重さ)で価値が決まる「秤量貨幣」

- 銭貨:全国共通の少額決済用

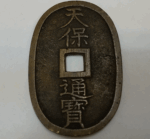

- 代表的な貨幣:寛永通宝、天保通宝など

- 一文銭は庶民の生活に欠かせない存在

この三貨制度は、経済圏ごとに使われる貨幣が異なり、統一的な通貨制度ではありませんでした。現在のように全国で同じお金が使える時代とは、まったく異なる世界が広がっていたのです。

🏙️ 江戸の町で見かけた!?お金と人々のくらし

江戸の町では、町人たちがそろばんを弾きながら商売をしていました。小さな店先で野菜や魚が並び、豆腐一丁が一文、髪結い代が十文、うな重が百文といったように、身近な買い物には主に銭貨(寛永通宝など)が使われていたのです。

例えば、銭貨をたくさん持って歩くのは大変だったため、「銭袋(ぜにぶくろ)」という袋にまとめて入れて腰にぶらさげたり、一定数の銭を“さし”と呼ばれる束にして持ち歩くのが一般的でした。

一方、商人や藩主、大名たちの間では、もっと高額な取引が行われており、そこで登場するのが金貨や銀貨です。特に銀貨は重さで価値を測るため、取引のたびに天秤で計測する必要がありました。このため商家には必ずといっていいほど“天秤ばかり”が置かれていたのです。

🏺 鋳造技術とお金のカタチ

江戸時代の貨幣は、すべて鋳造技術によってつくられていました。鋳型に金属を流し込み、冷やして固める方法です。貨幣にはそれぞれ“通用年号”や“鋳造地”が刻まれており、それによって時代や産地を判別することができます。

有名な「寛永通宝」は、寛永3年(1626年)から鋳造が始まり、幕末まで200年以上も使われ続けたロングセラー貨幣です。その種類は、材質・形・文字の違いによって何百種類にも及び、コレクターにも人気の高いシリーズとなっています。

また、金貨の中でも“慶長小判”や“元文小判”などは美しい模様や金含有量の高さから、芸術品としての価値も認められています。

📉 デフレと改鋳の繰り返し

しかし江戸時代の貨幣制度は、決して安定していたわけではありません。幕府は財政難に陥るたびに貨幣の改鋳(かいちゅう)=金や銀の含有量を下げて新しい貨幣をつくることを繰り返しました。

これにより市場では「新しい小判は、金が少ないから価値が下がる」といった混乱がたびたび発生しました。庶民の間では、「また改鋳か…」という声もあったとか。

一例として、「元禄小判(1695年)」から「正徳小判(1714年)」へと切り替わった際には、含有量が激減したことで、急激なインフレが起こりました。

🧠 たまちゃんの豆知識コーナー!

・小判を本当に使っていたのは、主に武士や大名など。庶民が使う機会はほとんどなかったんだ。

・銭湯の入浴料は「十六文」くらいが相場。今でいうと…だいたいワンコイン!?

・一文銭は子どもたちの“おこづかい”としても人気。お菓子屋さんでは1文で飴玉が買えた時代も!

👘 江戸時代の貨幣が語るもの

江戸時代のお金は、単なる「買い物の手段」にとどまらず、その時代の政治・経済・人々の暮らしを映し出す“鏡”のような存在でした。貨幣のデザイン、材質、重さ、そしてそこに込められた技術と権力。そんな貨幣たちを通して、江戸の人びとはどんな生活をしていたのか、何に価値を感じていたのかが見えてきます。

次は、そんな江戸から大きく時代が動く「明治時代」へ。 日本の通貨が「円」になるドラマにせまっていこう!