| 発行年 | 天保6年~明治初期 |

|---|---|

| 品位 | 銅 |

| レア度 | ★★☆☆☆ |

天保通宝(てんぽうつうほう) は、江戸時代の日本で発行された銭貨の一つで、特にその歴史的な背景やデザイン、流通の広がりから非常に重要なコインです。天保通宝は、天保年間(1830-1844年)に発行され、その後も長い間流通したため、日本の貨幣史において特異な位置を占めています。

発行背景と歴史

天保通宝は、江戸時代末期に発行された貨幣で、幕末の経済状況と貨幣制度改革の一環として登場しました。天保年間に発行されたため、その名称が付けられています。発行の背景には、当時の経済的な混乱や貨幣の質の低下、偽造貨幣の横行などがありました。幕府は、貨幣の信頼性を回復し、経済の安定を図るために、新たな貨幣の鋳造を決定しました。

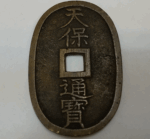

デザイン

天保通宝のデザインは、シンプルながらも特徴的です。

- 表面:

- コインの表面には「天保通宝」という文字が刻まれています。この文字は、天保年間に通用する宝(貨幣)という意味を表しており、当時の貨幣としての価値を示しています。

- 文字は、非常にシンプルでありながらも視認性が高いデザインです。

- 裏面:

- 裏面は通常、無地であり、追加の文字は刻まれていないことが一般的です。これにより、コインの鋳造や流通に必要な最低限の情報のみが提供されています。

発行と流通

天保通宝は、発行からしばらくの間、広く流通しました。特に江戸時代末期から明治初期にかけて、貨幣の信頼性が問題視されていたため、天保通宝は比較的安定した貨幣として使用されました。また、流通期間が長かったため、全国的に見られるコインとなり、江戸時代の経済活動に重要な役割を果たしました。

コレクションと価値

天保通宝は、その歴史的背景からコレクターにとって重要なアイテムです。コインの状態や発行年、銘柄によって価値が異なるため、収集家にとっては詳細な調査が必要です。一般的に、保存状態が良好であるほど価値が高く評価されますが、流通量が多かったため、比較的入手しやすいコインでもあります。

また、天保通宝は、江戸時代の貨幣制度や経済状況を学ぶための貴重な資料であり、当時の貨幣デザインや鋳造技術を知るうえで役立ちます。

まとめ

天保通宝は、江戸時代末期の日本における重要な貨幣であり、そのシンプルなデザインと長い流通期間が特徴です。発行の背景には当時の経済的な課題や貨幣制度の改革があり、天保通宝はその象徴となっています。コレクターにとっては、歴史的な価値を持つ一品であり、江戸時代の経済や貨幣制度を理解するための重要な手がかりとなるでしょう。