隠された結晶:陰微晶質の世界

もも(好奇心旺盛なJD)

もも(好奇心旺盛なJD)『陰微晶質』って言葉がよくわからないんですが、教えてもらえますか?

いいよ。『陰微晶質』というのは、とても小さな粒が集まってできている石のことだよ。その粒は小さすぎて、普通の顕微鏡を使っても粒の一つ一つを確認することができないんだ。

普通の顕微鏡で見えないくらい小さい粒が集まっているんですね。ということは、肉眼ではもっと見えないですね。

その通り!肉眼ではもちろん見えないし、普通の顕微鏡でも粒が一つ一つは見えない。でも、確かに小さな結晶が集まってできているんだ。そういう石のことを『陰微晶質』っていうんだよ。

天然石の言葉で「陰微晶質」というものがあります。これは、石を作っている粒がすごく小さくて、顕微鏡を使っても結晶の形が見えない鉱物のことを指します。

ミクロな結晶の謎

人の目では捉えきれないほど小さな結晶の世界。それが陰微晶質です。一見すると、滑らかで一様な表面を見せている鉱物も、ミクロの目で見ると、無数の微小な結晶の集合体であることがあります。この微小な結晶こそが陰微晶質の正体であり、肉眼ではもちろん、通常の光学顕微鏡でもその細かな構造を識別することは困難です。

まるで隠された秘密を宿しているかのように、陰微晶質は独特の性質を示します。例えば、緻密な結晶構造のために高い強度を持つものや、滑らかな質感を持つものなど、その特徴は様々です。また、微小な結晶の隙間が独特の色合いや光沢を生み出すこともあり、宝石や装飾品として珍重されるものもあります。

微小な結晶が織りなすミクロの世界は、陰微晶質の外観や性質を大きく左右する重要な要素です。この微小な結晶の大きさや形状、配列などが、それぞれの陰微晶質の個性を決定づけます。例えば、同じ鉱物であっても、結晶の大きさが異なれば、色合いや光沢、硬度などが変化することがあります。

陰微晶質は、まさにミクロな世界の神秘と言えるでしょう。目に見えない微小な結晶たちが、どのようにして巨視的な物質の性質を決定づけているのか、その謎を解き明かすことは、物質科学の重要な課題の一つです。今後の研究により、陰微晶質の更なる秘密が明らかになることが期待されます。

| 陰微晶質 |

|---|

| 肉眼や光学顕微鏡では識別困難な微小結晶の集合体 |

| 緻密な構造による高強度、滑らかな質感、独特の色合いや光沢などの特性 |

| 結晶の大きさ、形状、配列により外観や性質が変化 |

| 宝石や装飾品にも利用 |

陰微晶質の仲間たち

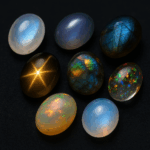

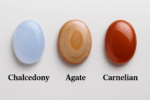

陰微晶質とは、肉眼では結晶構造が確認できないほど小さな結晶が集まってできた鉱物の総称です。代表的な鉱物としては、玉髄、瑪瑙、碧玉などが挙げられます。これらの石は、それぞれ独特の風合いと多彩な色彩を持ち、古来より人々に親しまれ、装飾品や工芸品などに広く利用されてきました。

まず、玉髄は、石英の微小な結晶が集合してできた鉱物です。透明から不透明まで様々な種類があり、縞模様や斑点模様を持つものなど、多様な表情を見せてくれます。その美しさから、古代の人々は玉髄に神秘的な力を感じ、護符として身につけていたと伝えられています。現代でも、その美しい模様は高く評価され、宝飾品として人気があります。

次に、瑪瑙は、玉髄の一種で、縞模様が特徴的な鉱物です。この縞模様は、異なる色の石英や玉髄が層状に重なり合うことで生まれます。その縞模様は、まるで大地の歴史を刻んだ年輪のようであり、自然の神秘を感じさせます。瑪瑙の色は、含まれる成分によって様々で、白、赤、茶、黒など、多様な色合いが存在します。

最後に、碧玉は、不透明で濃い緑色をした鉱物です。その深みのある緑色は、森林を思わせる落ち着いた雰囲気を醸し出しています。碧玉は、古代エジプトにおいて、スカラベとして彫刻され、神聖な石として崇拝されていました。また、その硬さと耐久性から、印章や装飾品にも用いられてきました。

このように、陰微晶質の仲間である玉髄、瑪瑙、碧玉は、それぞれ異なる特徴を持ちながらも、緻密な構造が生み出す独特の美しさは共通しています。これらの石は、自然の造形美を体現する存在として、これからも人々を魅了し続けることでしょう。

| 鉱物名 | 特徴 | 用途 | その他 |

|---|---|---|---|

| 玉髄 | 石英の微小な結晶の集合体。透明から不透明、縞模様や斑点模様など多様な表情。 | 宝飾品、護符 | 古代より神秘的な力があると信じられていた。 |

| 瑪瑙 | 玉髄の一種。異なる色の石英や玉髄が層状に重なり合った縞模様が特徴。 | – | 縞模様は大地の歴史を刻んだ年輪のよう。 |

| 碧玉 | 不透明で濃い緑色。硬くて耐久性がある。 | 印章、装飾品、スカラベ | 古代エジプトで神聖な石として崇拝されていた。 |

形成の秘密

陰微晶質は、肉眼では結晶構造が見えないほど小さな結晶が集まってできた鉱物の総称です。その形成には、地球内部のエネルギーと長い時間が深く関わっています。火山活動や熱水活動といった、地球の活動が生み出す様々な環境が、陰微晶質の個性豊かな色や模様を作り出しているのです。

例えば、瑪瑙(めのう)や玉髄(ぎょくずい)を見てみましょう。これらは、火山岩の中にできた空洞が重要な役割を果たします。火山活動によってマグマが冷えて固まると、内部にガスが閉じ込められ、空洞ができます。そこに、地熱で温められたケイ酸を豊富に含む熱水が入り込みます。熱水が空洞の壁面に沿ってゆっくりと冷えていく過程で、微細な石英の結晶が次々と生まれます。これが、瑪瑙や玉髄の美しい縞模様を生み出す秘密です。縞模様は、熱水の成分や温度、冷却速度などの変化を反映しており、自然の妙技と言えるでしょう。

碧玉(へきぎょく)の形成過程も興味深いものです。碧玉は、火山岩や堆積岩の中のケイ酸が、熱水の影響を受けて変化することで生まれます。もとは堆積岩だったものが、熱水に含まれる様々な物質と反応することで、色のついた不純物が取り込まれます。この不純物が、碧玉の鮮やかな緑色や赤色、茶色など、多彩な色を生み出します。また、熱水の影響の受け方によって、同じ碧玉でも模様や質感が大きく異なる場合があり、その多様性はコレクターを魅了してやみません。

このように、陰微晶質の形成には、地球のダイナミックな活動と、気の遠くなるような時間が必要です。そして、それぞれの鉱物が辿ってきた固有の形成過程が、個性豊かな色や模様を生み出し、私たちを魅了する美しい宝石を作り上げているのです。

| 鉱物名 | 説明 | 形成過程 |

|---|---|---|

| 瑪瑙(めのう) 玉髄(ぎょくずい) |

火山岩の中にできた空洞に、ケイ酸を含む熱水が入り込み、微細な石英の結晶が生まれることで形成される。 | 火山活動 → 空洞形成 → 熱水侵入 → 冷却 → 結晶化 |

| 碧玉(へきぎょく) | 火山岩や堆積岩の中のケイ酸が、熱水の影響を受けて変化することで形成される。熱水に含まれる不純物により色がつき、模様や質感が多様になる。 | 火山岩/堆積岩 → 熱水の影響 → ケイ酸変化 → 不純物混入 → 色彩多様化 |

陰微晶質の美しさ

陰微晶質という言葉を耳にしたことはありますか?聞き慣れない言葉かもしれませんが、実は私たちの身の回りにも多く存在し、古くから宝飾品や装飾品として愛されてきた石材の種類です。陰微晶質とは、肉眼では結晶構造が見えないほど小さな結晶が集まってできた鉱物の集合体のことを指します。顕微鏡などの特別な道具を使って初めて、その微細な結晶構造を確かめることができるのです。

このミクロの世界の結晶の集まりこそが、陰微晶質特有の美しさの源です。一見すると滑らかで均質に見える表面も、光を当ててよく観察すると、微細な結晶の粒子が集まっていることが分かります。この微細な結晶の一つ一つが光を反射し、他の結晶へと光をバトンタッチしていくことで、独特の柔らかな光沢が生まれます。これは、大きな結晶が光を強く反射するきらびやかな輝きとは異なり、奥深くからじんわりと光がにじみ出るような、神秘的な輝きと言えるでしょう。

さらに、陰微晶質の魅力は、その多様な色彩と模様にもあります。含まれる微量な成分や生成過程の違いによって、実に様々な色や模様が生まれるのです。例えば、カルセドニーの一種である紅玉髄は、鮮やかな赤色で知られ、瑪瑙は縞模様や様々な色の層を持つことで有名です。これらの色彩と模様のバリエーションは無限と言っても過言ではなく、自然の神秘が生み出した芸術作品と言えるでしょう。

また、陰微晶質の石は加工のしやすさも大きな特徴です。その緻密な構造のため、細かい彫刻や研磨にも耐えることができ、様々な形状に加工することができます。古代から装飾品や彫刻の素材として利用されてきたのも、この加工のしやすさが理由の一つです。現代においても、陰微晶質の石は、宝飾品だけでなく、建築材料や工芸品など、様々な用途に利用され、私たちの生活に彩りを添えています。

| 特徴 | 詳細 |

|---|---|

| 定義 | 肉眼では結晶構造が見えないほど小さな結晶が集まってできた鉱物の集合体 |

| 外観 | 滑らかで均質、微細な結晶の粒子が光を反射し、柔らかな光沢を持つ |

| 色彩と模様 | 含まれる微量な成分や生成過程の違いにより多様 |

| 加工性 | 緻密な構造のため、細かい彫刻や研磨にも耐え、様々な形状に加工可能 |

| 用途 | 宝飾品、装飾品、建築材料、工芸品など |

| 例 | 紅玉髄、瑪瑙 |

用途と魅力

{人の目には見えないほど小さな結晶が集まってできた、「陰微晶質」と呼ばれる鉱物をご存知でしょうか。その繊細な構造は、肉眼では結晶構造が確認できないほど緻密です。この緻密さこそが、陰微晶質鉱物特有の滑らかさ、そして独特の光沢を生み出しているのです。古来より、その美しさと耐久性は人々を魅了し、様々な用途に用いられてきました。

まず、宝飾品としての歴史は長く、ネックレスや指輪、ブローチなどに加工され、人々の身を美しく飾ってきました。また、建築物や彫刻などの装飾品にも用いられ、荘厳な雰囲気を醸し出すのに一役買っています。さらに、緻密で硬い性質を持つことから、器や壺などの工芸品としても広く利用されてきました。これらの工芸品は、実用性と芸術性を兼ね備え、今日でも高く評価されています。

陰微晶質鉱物の用途は、装飾品や工芸品だけに留まりません。研磨剤としてもその力を発揮します。その硬さは、他の物質を研磨するのに最適であり、光沢を出す仕上げ工程には欠かせない存在です。

近年注目されているのがパワーストーンとしての役割です。独特のエネルギーを持つとされ、心身に良い影響を与えると信じられています。持ち主を守ってくれるお守りとして、あるいは潜在能力を引き出すためのツールとして、多くの人々に愛されています。

このように陰微晶質鉱物は、実用的な側面と神秘的な側面を兼ね備え、時代を超えて人々を惹きつけてきました。その魅力は尽きることがなく、これからも様々な形で私たちの生活に彩りを添えてくれることでしょう。

| 陰微晶質鉱物の特徴 | 用途 |

|---|---|

| 人の目には見えないほど小さな結晶の集合体 | 宝飾品(ネックレス、指輪、ブローチなど) |

| 緻密な構造 | 建築物や彫刻などの装飾品 |

| 滑らかで独特の光沢 | 器や壺などの工芸品 |

| 硬い | 研磨剤 |

| 独特のエネルギーを持つとされる | パワーストーン |

探求の始まり

石ころ一つにも、目に見えない小さな結晶の世界が広がっていることがあります。これを陰微晶質と呼びます。まるで隠された宝物を探すように、このミクロな世界を探求することは、わくわくするような体験です。陰微晶質は、肉眼では結晶構造が確認できないほど小さな結晶が集まってできています。一見すると滑らかに見える石の表面も、拡大してみると無数の微小な結晶が複雑に絡み合っている様子を観察することができます。

これらの微小な結晶は、マグマが冷えて固まる過程や、水に溶けていた物質が沈殿する過程など、様々な条件下で形成されます。そのため、陰微晶質は、多種多様な色や模様を持ち、それぞれが個性あふれる表情を見せてくれます。例えば、深い緑色の碧玉や、鮮やかな赤色の瑪瑙、縞模様が美しいめのうなど、その種類は実に様々です。これらの石は、古くから装飾品や工芸品として利用され、人々を魅了してきました。

陰微晶質の鉱物を観察することは、地球の神秘に触れることでもあります。石の色や模様は、その石がどのような環境で形成されたのかを物語っています。例えば、縞模様を持つめのうは、地下水に溶けていた成分が繰り返し沈殿することで形成されたことを示しています。また、石に含まれる微量な元素を分析することで、地球の過去の環境変動を解き明かす手がかりを得ることもできます。

身近な石ころの中に隠された、ミクロな世界の探求は、私たちに新たな発見と感動をもたらしてくれるでしょう。専門的な知識がなくても、ルーペや顕微鏡を使って石を観察することで、肉眼では見えない神秘的な世界を垣間見ることができます。また、博物館や科学館を訪れたり、専門書を読んだりすることで、より深く陰微晶質の世界を理解することも可能です。さあ、あなたも陰微晶質の世界を探求する旅に出発してみませんか。

| 陰微晶質 | 肉眼では結晶構造が確認できないほど小さな結晶の集合体 |

|---|---|

| 特徴 |

|

| 観察方法 |

|

| 石の情報 |

|

| 用途 |

|

| 更なる学習方法 |

|