あこや貝:真珠を育む海の宝石箱

もも(好奇心旺盛なJD)

もも(好奇心旺盛なJD)「あこや貝」って真珠の養殖に使うんですよね?でも、どんな貝なのかよく知らないんです。

そうだね。「あこや貝」はウグイスガイ科の二枚貝で、だいたい10センチくらいの大きさだよ。千葉県より南の海や佐渡より西の海にすんでいるんだ。

10センチくらいなら、そんなに大きくないんですね。どうやって真珠を作るんですか?

あこや貝の外套膜っていう部分に、ドブ貝の殻で作った核を入れるんだ。すると、あこや貝はその核の周りに真珠層を巻きつけて真珠を作るんだよ。半年から2年半くらいかけてね。

あこや貝は、ウグイスガイの仲間で、二枚貝です。日本では、千葉県より南の地域と佐渡より西側の海で見られます。大人の貝はだいたい10センチくらいの大きさです。真珠を作るには、あこや貝の外套膜と呼ばれる部分に、ドブ貝の殻などで作った核を入れます。すると、核の周りに真珠層が作られて真珠になります。真珠の養殖期間は、半年から2年半くらいです。

あこや貝の生態

あこや貝は、私たちに美しい真珠をもたらしてくれる二枚貝です。その生態は繊細で、真珠養殖には細やかな管理が必要となります。

あこや貝はウグイスガイ科に属し、日本の近海では千葉県より南の太平洋側と佐渡より西側の日本海側に分布しています。成貝でも10センチメートル程度と比較的小さく、その小さな体で真珠を作り出す力を持っていることは驚くべきことです。

あこや貝は、海中の小さな植物プランクトンを主な食べ物としています。そのため、水深1メートルから15メートルほどの浅瀬で暮らしています。太陽の光が届きやすく、プランクトンが豊富に発生する場所を好むためです。また、波の穏やかな内湾や入り江のような場所を好みます。荒波にもまれる外洋では、殻を痛めたり、静かに真珠層を形成することが難しいためです。静かな環境でこそ、あこや貝は美しい真珠層を幾重にも重ね、輝きを生み出すことができます。

さらに、水温もあこや貝の生育に大きく影響します。生きていける水温は10度から30度程度と、比較的狭い範囲に限られています。水温が低すぎると活動が鈍くなり、高すぎると弱ってしまうため、一年を通して適切な水温管理が欠かせません。このように、あこや貝は生育条件に敏感な生き物であるため、高品質の真珠を育てるためには、養殖場での環境管理が非常に重要となります。きめ細やかな配慮と努力があってこそ、私たちは美しい真珠を手に取ることができるのです。

| 項目 | 内容 |

|---|---|

| 分類 | ウグイスガイ科 |

| 分布 | 千葉県より南の太平洋側、佐渡より西側の日本海側 |

| 大きさ | 約10cm |

| 食性 | 植物プランクトン |

| 生息地 | 水深1m〜15mの浅瀬、波の穏やかな内湾や入り江 |

| 好適水温 | 10℃〜30℃ |

真珠ができるまで

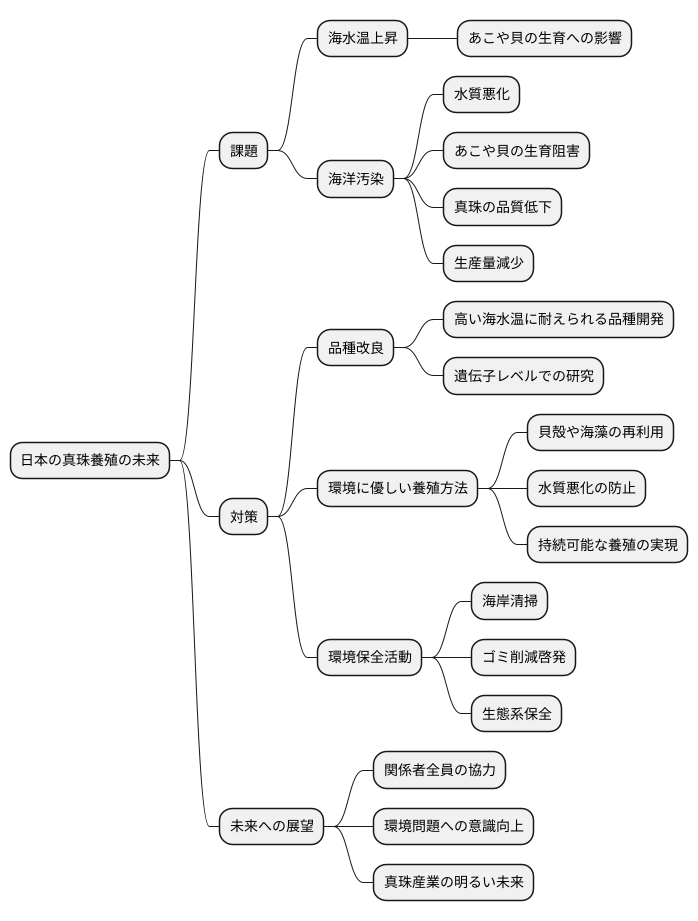

真珠は、海に生きる二枚貝の体内で生まれる宝石です。貝殻の内側にある虹色に輝く真珠層と同じ成分でできており、その神秘的な輝きで古くから人々を魅了してきました。天然真珠と養殖真珠があり、どちらも貝の体内で作られますが、その生い立ちには少し違いがあります。

天然真珠は、偶然の産物です。海の中で暮らす貝の中に、砂粒や小さな生き物などの異物が入り込むことがあります。この異物は貝にとって刺激となり、痛みや不快感を与えます。貝は、この異物から身を守るため、外套膜という器官から真珠層を分泌します。この真珠層が異物を包み込み、何層にも重なることで、長い年月をかけて真珠が形成されます。天然真珠は自然の偶然によって生まれるため、非常に希少で、高価なものとなります。

一方、養殖真珠は、天然真珠の仕組みを人間の手で再現したものです。真珠を育てるための母貝となるアコヤガイには、あらかじめ真珠層を分泌させるための核と、外套膜の小片が挿入されます。この核は、主にドブガイの貝殻を丸く削って作られます。外套膜の小片は、真珠層の分泌を促す役割を果たします。核と外套膜の小片が挿入されると、アコヤガイはこれらを異物と認識し、身を守るために真珠層を分泌し始めます。核の周りに真珠層が何層にも積み重なることで、美しい光沢を持つ真珠が徐々に大きくなっていくのです。養殖真珠は、天然真珠と比べると、比較的安定した品質の真珠を作りやすく、多くの人々が真珠の輝きを楽しむことができるようになりました。

このように、天然真珠と養殖真珠は生い立ちこそ違いますが、どちらも貝が自らを守る力によって生み出される自然の奇跡と言えるでしょう。真珠の美しい輝きは、貝の生命力と神秘的な自然の力を物語っています。

| 項目 | 天然真珠 | 養殖真珠 |

|---|---|---|

| 成り立ち | 偶然、貝の中に異物(砂粒、小生物など)が入り込み、貝が異物から身を守るために外套膜から真珠層を分泌し、異物を包み込む。 | 人工的に核と外套膜の小片を母貝(アコヤガイ)に挿入し、貝が異物と認識して真珠層を分泌することで核の周りに真珠層が積み重なる。 |

| 希少性 | 非常に希少 | 比較的安価 |

| 価格 | 高価 | 安価 |

| 品質 | 一定しない | 安定した品質を得やすい |

| 核 | 砂粒や小生物など | ドブガイの貝殻を丸く削ったもの |

養殖期間

真珠の養殖には、核入れから浜揚げまで、長い時間を要します。その期間は、半年から二年半と、実に様々です。これは、目指す真珠の大きさや種類、そして求める品質によって、最適な養殖期間が大きく異なるためです。

一般的に、大きな真珠を作るには、長い養殖期間が必要です。真珠の大きさは、母貝の中に挿入する核の大きさと、その後の養殖期間によって決まります。核が大きく、養殖期間が長ければ、それだけ大きな真珠に育ちます。しかし、養殖期間の長さは、真珠の大きさだけでなく、その輝きにも深く関わります。真珠の輝きは、真珠層の厚みによって左右されます。真珠層は、母貝が核の周りに分泌する炭酸カルシウムの層で、これが厚くなるほど、真珠の輝きは増していきます。養殖期間が長ければ、それだけ真珠層は厚くなります。

しかし、養殖期間が長すぎると、必ずしも良い真珠ができるとは限りません。真珠層が厚くなりすぎると、光が通りにくくなり、かえって光沢が鈍ってしまうことがあります。また、養殖期間が長引くほど、母貝が病気にかかったり、貝殻にフジツボなどの付着物が付いたりするリスクも高まります。そのため、高品質の真珠を育てるには、最適な養殖期間を見極めることが非常に重要です。これは、長年の経験と高度な技術、そしてそれぞれの母貝の状態を注意深く観察する繊細な管理があって初めて可能になります。

真珠養殖家は、水温や水質、母貝の健康状態などを常に監視し、それぞれの真珠に最適な養殖期間を判断します。こうして、丹精込めて育てられた真珠だけが、私たちの手に届くのです。

| 項目 | 内容 |

|---|---|

| 養殖期間 | 半年~2年半 |

| 期間を決める要因 | 真珠の大きさ、種類、品質 |

| 真珠の大きさ | 核の大きさと養殖期間に依存 |

| 真珠の輝き | 真珠層の厚みに依存(養殖期間が長いほど厚くなる) |

| 長すぎる養殖期間のリスク | 光沢の低下、母貝の病気、貝殻への付着物 |

| 高品質真珠の育成 | 最適な養殖期間の見極めが重要 |

| 養殖家の役割 | 水温、水質、母貝の状態を監視し、最適な養殖期間を判断 |

あこや貝と日本の真珠産業

日本の真珠産業は、あこや貝という二枚貝なしには語れません。あこや貝は、真珠を育む母貝として、日本の真珠産業の礎となっています。その歴史は古く、明治時代末期に三重県の御木本幸吉氏の手によって真珠養殖の技術が確立されました。それ以前は天然の真珠に頼っていましたが、養殖技術の確立により、安定した真珠の供給が可能となり、産業として大きく発展しました。

あこや貝から採れる真珠は、その美しさから「和珠」と称され、世界中で高く評価されています。和珠特有の上品な輝きは、日本の風土と伝統的な養殖技術によって育まれます。真珠層を形成する成分の分泌を促す核入れという作業や、美しい真珠の形を作るための母貝の管理など、長年の経験と技術の積み重ねが、高品質の真珠を生み出しています。また、近年では、最新の科学技術も積極的に導入され、より効率的で安定した生産体制が整えられています。

日本の真珠養殖は、三重県をはじめ、愛媛県、長崎県など、主に太平洋沿岸の地域で行われています。これらの地域では、穏やかな海域と適度な水温という、あこや貝の生育に適した環境が整っています。また、真珠養殖は、地域の経済にも大きく貢献しており、雇用創出や観光資源としての役割も担っています。

日本の真珠産業は、伝統的な技術と最新の科学技術を融合させながら、さらなる進化を続けています。未来に向けて、持続可能な養殖方法の研究や、新しいデザインの開発など、様々な取り組みが行われています。世界に誇る日本の伝統産業として、そして美しい宝飾品を生み出す産業として、これからも人々を魅了し続けていくことでしょう。

| 項目 | 内容 |

|---|---|

| 母貝 | あこや貝 |

| 歴史 | 明治時代末期に御木本幸吉氏により真珠養殖技術確立 |

| 真珠の名称 | 和珠 |

| 生産技術 | 伝統的養殖技術、核入れ、母貝管理、最新科学技術導入 |

| 主な産地 | 三重県、愛媛県、長崎県など太平洋沿岸地域 |

| 環境 | 穏やかな海域と適度な水温 |

| 地域経済への貢献 | 雇用創出、観光資源 |

| 今後の取り組み | 持続可能な養殖方法の研究、新しいデザインの開発 |

未来への展望

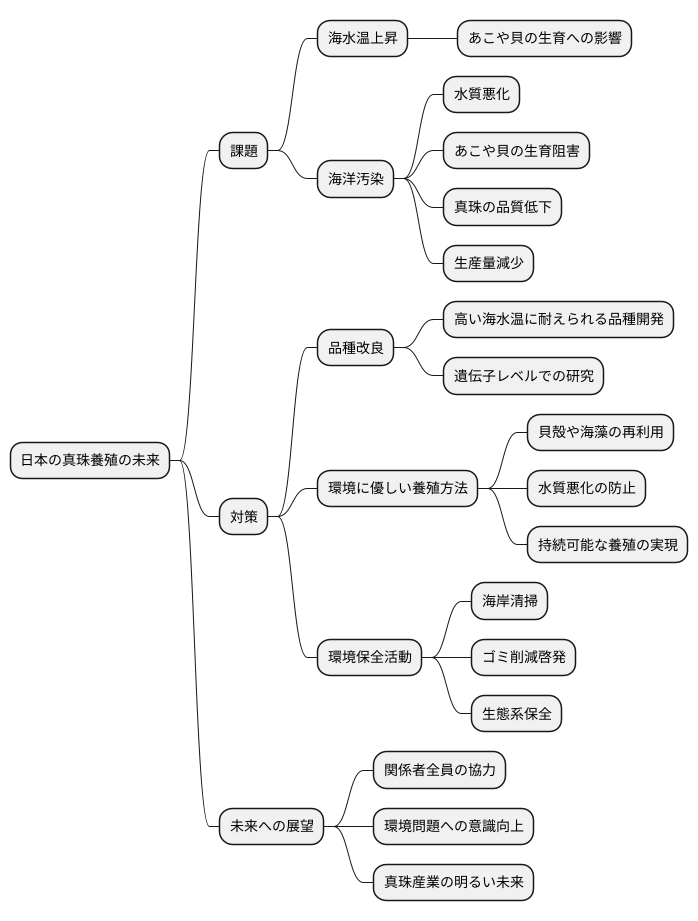

未来への展望と題し、日本の宝である真珠養殖の将来について考えてみましょう。近年、地球温暖化の影響は深刻さを増し、海水温の上昇はあこや貝の生育に大きな影を落としています。真珠の母貝であるあこや貝は、水温の変化に非常に敏感です。さらに、生活排水や工業排水による海洋汚染も大きな問題となっています。これらの環境変化は、あこや貝の生育を阻害し、真珠の品質低下や生産量の減少に繋がっています。この状況を打開するために、様々な取り組みが行われています。

まず、あこや貝の品種改良です。高い海水温にも耐えられる、より強い品種の開発が進められています。従来のあこや貝に比べ、温暖化による海水温の上昇にも適応できるよう、遺伝子レベルでの研究も盛んに行われています。同時に、環境への負担が少ない養殖方法の研究も進められています。例えば、貝殻や海藻などを再利用した環境に優しい養殖技術の開発です。従来の養殖方法は、餌の食べ残しや貝の排泄物などが海底に堆積し、水質悪化の原因となっていました。新しい養殖技術は、これらの問題を解決し、より持続可能な真珠養殖を実現するでしょう。

さらに、環境保全活動も重要性を増しています。海をきれいに保つための活動は、真珠養殖だけでなく、海の生態系全体を守ることに繋がります。例えば、海岸の清掃活動や、海に流れ込むゴミを減らす啓発活動などが挙げられます。これらの活動を通して、美しい海を守り、未来の世代へ真珠の輝きを繋いでいくことが大切です。

真珠養殖は、日本の伝統産業です。美しい真珠を未来に残していくためには、生産者だけでなく、消費者も環境問題への意識を高める必要があります。関係者全員が協力し、努力を重ねることで、日本の真珠産業の明るい未来を切り開くことができるでしょう。